¿Te lavas las manos? ¿Lo haces antes de entrar al baño y después de salir de él? ¿Antes de preparar los alimentos, para ti o los demás, ya sea tu familia o clientes?

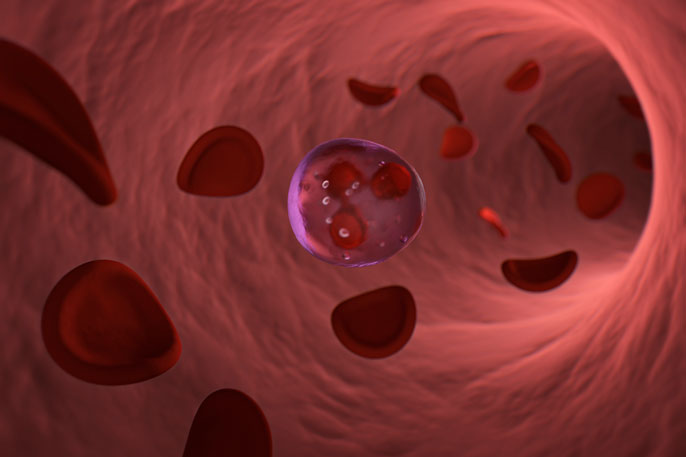

Seguramente conoces a alguien, en la escuela o en su trabajo, que no lo hace. Esa persona es una posible fuente de infección, porque al saludar a alguien de mano le transmite no sólo su falta de higiene, también bacterias causantes de enfermedades diarreicas.

Todo mundo lo recomienda: la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia y la Familia (Unicef ), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Salud y los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos: lavarse las manos con agua y jabón es una de las maneras más efectivas y económicas de evitar la transmisión de la diarrea y de la neumonía, padecimientos que juntos son responsables de la mayor parte de las muertes infantiles.

via GIPHY

Sin embargo, no seguir esta sencilla práctica se ha vuelto un problema de salud pública en todo el planeta. Según la OMS, 95 por ciento de la gente no se lava las manos, y cada año más de 3.5 millones de niños mueren por estas afecciones antes de cumplir cinco años.

Frente a este panorama, con el propósito de disminuir la propagación de los males infecciosos transmisibles, en 2008 la OMS y la OPS instituyeron el Día Mundial del Lavado de Manos, que este año se celebró el 15 de octubre.

El objetivo fue que hacerlo con agua y jabón se convirtiera en un hábito cotidiano en hogares, escuelas, centros laborales y comunidades de todo el orbe. Consideran que si se arraiga en la población, podrían reducir casi a la mitad los decesos por diarrea y en 25 por ciento las muertes por infecciones respiratorias agudas.

“La incidencia de padecimientos diarreicos podría bajar hasta en 40 por ciento simplemente con lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de comer”, dijo Sanjay Wijesekera, jefe de agua, sanidad e higiene de la Unicef. El mal hábito de no hacerlo nos convierte en un vector en la transmisión de afecciones, “pero no sólo gastrointestinales y respiratorias, sino también de otras, por ejemplo, hepatitis A, conjuntivitis, enfermedades de la piel, aunque en menor grado. Si traemos virus o bacterias en las manos, podemos ser un medio de contagio o contagiarnos de alguno de estos gérmenes”, explicó Daniel Pahua Díaz, del Departamento de Salud pública de la Facultad de Medicina.

En 2017, en esa instancia académica se informó que en el mundo cada día fallecen nueve mil personas por males diarreicos y respiratorios relacionados con la mala higiene de las manos, y que en México únicamente 60 por ciento de los adultos y 34 por ciento de los niños lo hacen cotidianamente.

via GIPHY

De acuerdo con la OMS, 30 mil mujeres y 400 mil recién nacidos mueren cada año por infecciones como la septicemia, frecuentemente causada por la falta de agua y saneamiento y por prácticas deficientes de lavado de manos.

Hay diversas enfermedades que se pueden transmitir y causar padecimientos (no necesariamente la muerte), principalmente en lugares muy concurridos.

Por otra parte, en el ámbito hospitalario, eliminar el riesgo de infecciones es casi imposible porque los gérmenes están en todas partes, pero también porque depende de los médicos y del personal de salud no convertirse en un vector de estos patógenos.

Además, el personal que está en contacto con pacientes en hospitales, clínicas y centros de salud cuando se las lavan no lo hacen adecuadamente ni durante el tiempo recomendado.

“Por norma, entre la atención de un paciente y otro, el personal de salud debe lavarse las manos, pero con frecuencia no es así”, afirmó el investigador. “Por ejemplo, en el caso de las enfermeras deben hacerlo después de atender a un enfermo y antes de revisar al siguiente. Incluso, al hacer un procedimiento a un paciente tienen que lavarse antes de practicar otro a esa misma persona porque en un cambio de sonda, por ejemplo, tuvo contacto con la piel o con la orina, y después tiene que revisar su sonda nasogástrica, o si está entubado, se le tiene que revisar. Si no se lava las manos, lleva bacterias de un lugar a otro en un mismo paciente”.

Prevalencia

En un trabajo que se publicó en 2007 en la Revista de Enfermería del IMSS para determinar la prevalencia del lavado de manos y los factores relacionados con el incumplimiento de esta práctica entre médicos, enfermeras e inhaloterapeutas se encontró que en general la prevalencia fue de 60.2 por ciento.

Sin embargo, otro factor que contribuye al problema de la falta de ese hábito entre el personal médico es la carencia de insumos, como jabón líquido y toallas de papel, e incluso el gel antiséptico, señaló el académico.

“La falta del hábito del lavado de manos es un problema de salud pública porque permite la transmisión de enfermedades. Con algo tan sencillo como hacerlo de manera correcta se podrían evitar muchos padecimientos.”

No todo mundo lo hace

Desde que somos niños se nos enseña que debemos lavarnos las manos antes de comer y después ir al baño, sin embargo, es muy común observar en los centros laborales a personas que salen del baño sin haberlo hecho, y en las escuelas pasa lo mismo.

Ahora bien, que la gente no se lave las manos no parece grave. Este mal hábito está muy extendido por todas las capas sociales. Se observa como algo normal que las personas que preparan los alimentos no se las laven o que se pasen las manos por la cara o el cabello o se rasquen alguna parte del cuerpo mientras nos atienden en restaurantes, fondas y puestos callejeros.

En la Facultad de Medicina, UNAM

Desde los primeros semestres se instruye a los alumnos la importancia de esta acción de limpieza. “Principalmente en sus clases de anatomía, se les enseña el lavado de manos clínico o común y el quirúrgico”, mencionó Pahua Díaz.

“En el Departamento de Salud Pública se enfatiza el lavado de manos de manera rutinaria, ya sea mediante el periódico mural o a través de la página web de la Facultad o como programa de prevención con los mismos estudiantes cuando salimos a las unidades médicas”, finalizó el universitario.

La falta de apego al lavado de manos en el personal de salud es un problema mundial. Algunos estudios han encontrado casos en los que el cumplimiento de esta práctica es menor a 10 por ciento, y que en el mejor de los casos es de 70 por ciento.

“Muchas de las enfermedades que se ven en una unidad hospitalaria no se deben a problemas infecciosos, sino a que son padecimientos crónicos no transmisibles, como la diabetes o la hipertensión y/o sus complicaciones”, afirmó el académico.

El asunto es que dentro de los hospitales los pacientes adquieren una infección, que se conoce como infección nosocomial, que en buena parte se debe a que el personal sanitario y los familiares del enfermo no realizan esa práctica antes y después del contacto con él.

Los familiares llegan de la calle, y así, con todo lo que traen, como bacterias y virus, tocan al paciente (o al material que se usa con él), que puede tener su sistema inmune debilitado.

Algunos se quedan a dormir en la calle, en el suelo, y así entran a abrazar al enfermo. De este modo, a un mal que no era infeccioso se le agrega otro que sí lo es y que complica el cuadro de un paciente que ya podría estar delicado.

El problema de la falta de higiene en las manos es más grave en países en los que los sistemas de salud tienen carencias y no se cuenta con suficiente agua, aunado a la falta de este hábito.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia y la Familia, el acceso al agua y al jabón no es el mismo para todo el mundo. En las naciones pobres, en las que la mayor parte de sus habitantes no se lava las manos, sólo una de cada cuatro personas cuenta con agua y jabón en sus casas en tanto que en países africanos al sur del desierto del Sahara sólo 14 por ciento tiene instalaciones adecuadas para ello.