Carlos Hualpa tiene un apellido de origen quechua que hoy se traduce como “gallina”. Él es Carlos Gallina. Las pobres gallinas no tienen la culpa de que el patriarcado lingüístico y colonial las haya asociado, en contraposición a los gallos —machos bravíos y amos del gallinero— con la cobardía, lo achantado, lo blandengue, lo inseguro, lo débil, lo medroso, lo pusilánime, lo cagueta. Por la misma razón, los pobres hombres a los que llaman gallinas siempre han sido considerados poco hombres, algo que suele ofenderlos sólo a ellos. Dicen algunas leyendas que para burlarse del inca Atahualpa, cuyo nombre significaba originalmente “rey de la tierra”, los españoles le partieron en dos el nombre, Ata hualpa, que significa “gallina amarrada”. Hualpa también se sentía como una gallina amarrada cada vez que llegaba al trabajo y veía esa cara. El más grande de sus problemas era esa cara. Hay caras que son tan bonitas que no puedes dejar de mirarlas, sobre todo cuando todo lo que te rodea es feo, mucho más gris y triste y pobre y oscuro. Pero hay caras que son verdaderos problemas para algunos y ésta era una. Por la mañana, cuando marcaba tarjeta en una de esas empresas explotadoras llamadas service en la que trabajaba como cocinero, siempre era el mismo infierno: perseguir largamente aquello que se le resistía en los ojos de su joven compañera de trabajo, la armonía que hacían los pómulos afilados con su barbilla de manzanita, la sonrisa de dientes pequeños, los labios rojos, quietos y sellados, los cabellos negros que parecían acariciar al mundo mientras avanzaba, menos a él. La dueña de la cara, Eyvi Liset Ágreda Marchena, había llegado a Lima a los 17 años desde San José de Lourdes, una pequeña comunidad en Cajamarca, había cambiado la chacra por la ciudad; estaba estudiando administración de negocios y trabajaba, para ayudar a sus padres, como cajera y azafata en ese service de comida en el que conoció a Hualpa en el año 2015. No tenía novio, le gustaba divertirse, arreglarse. Se veía bonita, se sabía bonita. Tenía 22 años, era muy joven pero no quería perder el tiempo. A sus 37 años él vivía aún con sus padres y sus tres hermanos en una casa a medio construir en el barrio de Carabayllo, al norte de Lima, donde los vecinos lo percibían como una persona silenciosa y tranquila, incapaz de matar. Desde que se conocieron, había intentado estar cerca de ella de muchas maneras, quería ser su amigo, su protector, quería que lo necesitara. Se preocupaba por ella. Hacía pesas. Se estaba poniendo maceta. Una vez unos ladrones le hicieron daño a Eyvi para robarle el celular y él corrió como un héroe en su ayuda. Al menos él se sintió un héroe. La invitó a comer, conversaron por primera vez sobre sus vidas. A él le conmovió saber de ella, que le hablara de su padre. Otra vez la acompañó a Plaza Norte a comprar unas zapatillas Adidas con cien soles de su tarjeta que él le había prestado y que acordaron que le pagaría en cuotas. Pensaba que eso era lo que tenía que hacer un hombre por una mujer. Pensaba que eso era estar enamorado, que eso era el amor. Su educación sentimental se debía quizás a la suma de varias telenovelas, a la observación de las dinámicas de alguna pareja de vecinos, unas cuantas películas de Hollywood, a la relación de sus padres y a los pasajes que leían los predicadores de la iglesia evangélica a la que acudió durante un tiempo. Se imaginaba con ella en el futuro. Le habría cocinado los platos peruanos que mejor le salían. Por toda su entrega, Carlos creía que Eyvi le debía algo, que debía estar agradecida y corresponder en igual medida a su deseo. De hecho, no comprendía sus evasivas y rechazos. No tenían sentido. Él se sabía una buena persona, alguien generoso. Se le había declarado y ella le había dicho que tenía enamorado, pero no lo tenía. ¿Por qué le mentía? Nunca se consideró un machista sino un caballero. Eyvi le gustaba porque le agradaba pensar que eran “iguales”, que venían de abajo, le gustaba porque no bebía alcohol y era tranquila. Eso dijo, que le gustaba porque era “tranquila”.

Francisca Álvarez, Luna negra, luna nueva, 2018. @cacarea

Francisca Álvarez, Luna negra, luna nueva, 2018. @cacarea

Además, estaba esa cara. Esos huesos alineados sobre los que se implantan más de treinta pares de músculos, de diversas formas y funciones, gruesos y fuertes, finos y pequeños, como ése que eleva la comisura de los labios y el que dilata el ala de la nariz. Todos esos tejidos blandos que al moverse hacían de Eyvi quien era. Cada movimiento de su maxilar y su mandíbula expresaba una emoción y cada emoción negada de ese rostro impactaba en él como un golpe seco. Nunca era para él su alegría. Sus sentidos estaban concentrados también en esa cara en la que todo creaba armonía: la vista, el oído, el olfato, el gusto de Eyvi, pero también el tacto de esos labios que no conocía. Pero a Eyvi no le gustaba la cara de Carlos Gallina. Era mucho mayor que ella, un tipo extraño, sombrío, hablaba demasiado de su madre. Al poco tiempo de conocerlo ya había empezado a agobiarla con su insistencia y asedio. Aunque se habían tratado y alguna vez se había apoyado en él, desde hace un tiempo ya no quería ni verlo. Jamás se le cruzó la palabra acoso por la mente pero su presencia le producía aversión, hasta repugnancia. Quizá todo se terminó de torcer con las rosas. Carlos la vio distante un día y llamó a Rosatel para darle una sorpresa en su oficina. Las flores alegraron a Eyvi. Dice que la vio sonreír, pero cuando se enteró de que había sido él las tiró a la basura. Para Carlos fue como si hubieran tirado su corazón a los perros. Se despertaba en medio de la noche, sudando frío, tenso. Cómo había podido darle tanto y ella quitarle todo. Le había dedicado incluso más tiempo que a su madre enferma. Estaba tan amargado que le contestaba mal a su mamá, algo que detestaba hacer. Ya una idea escalofriante se alojaba en la parte más oscura de sí mismo y empezaba a madurar, a sofisticarse, a completarse. Desesperado por lo que se le acababa de ocurrir, subía al segundo piso enladrillado de la casa de sus padres y se ponía a orar. Padre nuestro que estás en los Cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra… Y le pedía a Dios que le arrancara esa rabia. Y le pedía a Dios que le quitara esa idea. Y le pedía a Dios dejar de ver esa cara del demonio.

Eyvi tomaba cada día el bus de su instituto al trabajo, del trabajo a la casa. Atendía llamadas en un Call Center. Ya no trabajaba con Hualpa. Se había alejado de él. Mejor no darle esperanzas. Vivía con su hermano porque estaba algo nerviosa. Miraba por la ventana del bus las calles de Lima y se quedaba dormida apoyando la cabeza cuando estaba cansada. Su cara se recortaba contra la ciudad y la ciudad parecía menos fea. Se hacía fotos con sus amigos del instituto o del trabajo, en el salón de clases, en parapente, en el campo, en la playa, en restaurantes, junto a platos de comida, y las subía al Facebook. Le daban megustas. Quienes la conocían la apreciaban, la consideraban divertida, fuerte, independiente. Alguno sabía que un tipo la molestaba, pero a qué chica como ella no la molestan. Habían pasado dos años pero Gallina no había podido olvidar ese desplante; sólo estaba seguro de algo: de que alguien tenía que darle una lección de humildad a esa puta. Según él se creía la última chupada del mango y tenía que darle un escarmiento. Se justificó pensando que así evitaría el dolor a otros hombres. Creía que jugaba con otros como había jugado con él. Jugadora, perra, ruca, cómo pudiste. Estaba enamorado, pensó, qué diablos, y las personas enamoradas actúan así. Y actuó. No sabe qué pasó, se le nubló la mente, dice que las humillaciones acumuladas lo empujaron a hacerlo, a perder el miedo, a ser un poco menos o un poco más gallina. Esa tarde del martes 24 de abril de 2018 salió de su casa resuelto. Fue hasta su trabajo. La vio salir. La siguió. Estaba encapuchado y con lentes de sol. La vio subir en un paradero a la altura de alguna calle miraflorina. Subió detrás. Era ella, su rostro delicado intacto, desafiante. Estaba distraída. Eyvi no lo vio a él. No lo miró. No notó su existencia. Para variar. Eso hizo crecer su rabia. Se sentó detrás de ella. Sacó algo de la mochila. Se levantó. Le temblaban las manos que apretaban sudorosas una botella de yogurt repleta de gasolina, que había comprado hacía un mes. Dudó, pero la tapa del yogurt cayó al suelo y se animó. Recordó uno por uno sus desprecios. Cogió el encendedor. Mírame. Ahora sí, mírame. Lo pulsó varias veces pero no prendía. Agarró un fósforo y a ella la roció raudamente con gasolina. Sólo quería quemarle la cara. Así se lo dijo a la policía. Nada más que la cara hermosa que no quería volver a ver porque no podía ser suya, que no quería que nadie más viera porque sería suya. Porque ella abusaba de su cara, vivía de su cara. Pero el bus se movió, dijo también a la policía, y el líquido se derramó por todos lados: el cuerpo de Eyvi, la mano de Hualpa, el suelo y otros pasajeros. El fósforo prendió. Y Gallina salió corriendo con la mano quemada, dejando un incendio de gente a su paso. El bus en la oscuridad de la noche limeña brilló como una ciudad bombardeada a lo lejos. Fue un resplandor breve. Y pronto se deslizó por la avenida un aroma a carne y fierro quemados. La incandescencia de un cuerpo de mujer. Un cuerpo negro que absorbe toda la luz y la energía radiante del mundo y luego se apaga. Como una estrella muerta. Los heridos, rociados con hielo seco, se veían como zombis regresando de la guerra, la guerra contra las mujeres. Diez personas sufrieron quemaduras de tercer grado. Eyvi, en tanto, tenía más de sesenta por ciento de su cuerpo quemado: la cara inalcanzable, por supuesto, los ojos que no lo miraban también quemados; el cuello, el cuero cabelludo, el tórax, los glúteos quemados, los brazos, la espalda que no acariciaría, quemada. El polvo químico del extintor sólo empeoró el estado de sus heridas. En el hospital la indujeron al coma para que no muriera de dolor. A los tres días ya había sido operada tres veces para restablecer la circulación obstruida por las escaras, principalmente en los brazos y en el tórax. Pero Gallina se había quemado por jugar con su propio fuego. Sólo una mano, pero no aguantó el dolor y se fue a un hospital ese mismo día. Fue fácil seguir la pista del hombre con la mano quemada. No fue a trabajar ese día: del hospital corrió a los brazos de su madre. La policía lo capturó en su casa, pero aunque trató de negarlo y hacerse la víctima no tenía ni siquiera una coartada. En las imágenes se le ve con la mano vendada junto a la policía. Le dictaron nueve meses de prisión preventiva por intento de feminicidio. En su confesión lastimera, sólo se quebraba cuando hablaba de su madre. En ese momento todo Perú lo escuchó decir que sólo había querido quemarle la cara, pero que el bus se movió. Intentaba disminuir su pena. Y rogó al cielo que Eyvi no muriera para ahorrarse unos años de calabozo.

Ese mismo día la noticia corrió veloz por las redes sociales. Cada día un hombre agrede en Perú a una mujer que quiere poseer, cada dos o tres días la mata, todos los días la viola y le pega, pero por su brutalidad, por su violencia extrema, el caso de Eyvi conmocionó a toda la sociedad, los medios hicieron una cobertura exhaustiva durante los 38 días que estuvo ingresada en el hospital y el movimiento feminista la convirtió en símbolo de su lucha contra la violencia de género.

Fotografía de la marcha del 1o dejunio 2019. Cortesía de Alberto Valderrama / Diario Correo

Las mujeres quemadas son una obsesión del patriarcado. “Yo no lo he querido nunca, yo no puedo decir que he estado con mi marido porque lo quería. Yo le tenía pánico, yo le tenía miedo, yo le tenía horror.” Así contaba la española Ana Orantes ante una cámara la pesadilla de haber soportado durante cuarenta años los brutales maltratos de José Parejo y así nos abría los ojos para que dejemos de una vez de confundir el amor con el horror. Trece días después, su esposo acudió a la vivienda, la golpeó, la maniató, la arrastró hasta el jar¬dín y allí la asesinó rociándola con gasolina y prendiéndole fuego. El caso de Orantes marcó un precedente en España porque fue una de las primeras veces en que una mujer contó públicamente lo que había estado pasando detrás de la puerta y lo hizo nada menos que en la televisión. Contarlo le costó la vida en 1997. El escarmiento fue el fuego. Hasta ahora, las historias de mujeres quemadas con fuego, con ácido, con la plancha caliente, con agua hirviendo, solían llegar de los interiores de las casas en las que sus parejas llevaban mucho tiempo haciéndoles daño. Para asomarnos al horror, el horror definitivo tenía que haber ocurrido. Pero traspasó esa puerta. El año pasado, un grupo de mujeres quemadas con ácido por sus parejas participaron en un desfile de moda para denunciar la crudeza de la violencia de género en India. La mayoría tenía el rostro desfigurado. En el Perú decenas de mujeres han sido quemadas en los últimos años por hombres que decían quererlas. A una de ellas su pareja le echó la olla de ají de gallina hirviendo. Un plato que había cocinado ella. Pero con Eyvi quemada, el horror salió definitivamente del hogar, de las cocinas, de las habitaciones y se desplazó a las calles, al espacio público. El asesino por esta vez no era el marido o el exmarido, era un tipo cualquiera, un acosador. Treinta y ocho días después del ataque, Eyvi había sido sometida a una docena de intervenciones para revitalizar su piel a través de injertos. Pero como la piel, la primera barrera inmunológica de un ser humano, estaba semidestruida no pudieron evitar que un microrganismo entrara en su cuerpo. Eso dijo su médico a los medios. La primera vez pudieron combatirlo, dos y hasta tres veces, pero la última ya no, porque los bichos se volvieron resistentes a los tratamientos. Por esa razón, Eyvi tuvo una falla multiorgánica y murió el sábado 1o de junio; las puertas del hospital se llenaron de flores y velas. El presidente Martín Vizcarra no tuvo mejor idea que lamentar el hecho señalando que eran “designios de la vida que debíamos aceptar”. Sufrió un escrache de inmediato. Ni siquiera el presidente estaba a la altura. Una gran cantidad de gente opinó que el asesino era un perturbado y que había un problema de salud mental generalizado en nuestro país. Se entendía como locura, psicopatía, no como machismo. Mientras, las feministas llamaban a las cosas por su nombre: violencia de género, y exigían que se declarara el estado de emergencia nacional “porque nos están matando”.

En Perú el sistema de justicia parece esforzarse por disuadir a las mujeres de denunciar. La impunidad es una horrenda costumbre nacional, pero algunas veces se nos revelan las tramas de los hombres en el poder y cómo sus decisiones afectan a las mujeres. Muy pocas veces eso merece una condena. Por eso en las últimas manifestaciones feministas en Perú el gran reclamo ha sido la demanda urgente de una justicia no patriarcal, que escuche a las mujeres, que ayude a construir una cultura del respeto y de la no violencia hacia ellas. Aún en nuestro país las mujeres son vistas como botines sexuales y monedas de cambio. Aún miles de mujeres indígenas víctimas de las esterilizaciones forzadas de la dictadura de Alberto Fujimori esperan justicia. También todas las chicas violadas durante el conflicto armado. Pero ni siquiera cuando la violencia contra una mujer ha sido explícita y la hemos visto todos en su más dolorosa crudeza significa eso necesariamente un castigo justo para el victimario. Perú es uno de los países más peligrosos del mundo para ser mujer. Según la OEA, es el segundo país, después de Bolivia, con la tasa más alta de violaciones en la región. Por eso se acuñó el eslogan “Perú, país de violadores”. Y ya contamos 118 feminicidios en lo que va de 2019.

Julia Stomal, Tomamos las calles, 2019. Cortesía de la artista

Julia Stomal, Tomamos las calles, 2019. Cortesía de la artista

Los misóginos creen que hay mujeres que deben ser castigadas por decir que no, porque ellos son buenos y atentos, porque un día les regalaron peluches gigantes en la vía pública y ellas los rechazaron; piensan que ellas deben ser condenadas por ser bellas, porque es una belleza que provoca y se les niega, por no estar a su alcance y disponibilidad. Sus mentes destrozadas por el patriarcado los llevan a cometer juicios delirantes, a reivindicar y aplaudir los más escalofriantes actos contra las mujeres, hombres frustrados que deciden vengarse cometiendo actos de terrorismo machista, como Hualpa, la gallina que quemaba mujeres. ¿Por qué quemarlas? Las quema para castigar la vida, su dermis inabarcable. La piel de una mujer le recuerda a un hombre gris su impotencia, la imposibilidad de controlarla por completo, su existencia marchita, su fracaso como patriarca, como fornicador, como amo, como proveedor y por eso tiene que quemarla, para borrar esa belleza, esa vitalidad del mundo. Y lo hace en una vanidosa representación escénica para el resto de hombres; la sacrifica y así se siente menos gallina y más esa clase de hombre que quería ser. Ante el mundo, el pirómano de mujeres sella así su compromiso con la superioridad masculina y manda un mensaje de amenaza y sumisión a las mujeres. Las quema también para dejar una huella, para marcarlas, para rubricar su firma en la cara y en el cuerpo de una mujer, como un guasón al que sólo consuela convertir a la “amada” en un monstruo para paliar su propia monstruosidad espiritual.

La defensa de Hualpa intentó cambiar la tipificación del delito, de feminicidio a “lesiones graves con subsecuente muerte”, para conseguir una condena más benigna, pero no lo logró. La presión social hizo su trabajo y los jueces también. Fue condenado a 35 años de cárcel por feminicidio agravado, una pena más severa que la que pedía la Fiscalía. Todos los días Gallina ora por el perdón de Dios y recibe cartas de fans.1

Les hablo hoy, no solo para hablar, o incluso para celebrar al padre de todas las artes, el “teatro”, en su día mundial. Más bien, los invito a estar juntos, todos nosotros, de la mano y hombro con hombro, para gritar a todo pulmón, como estamos acostumbrados en los escenarios de nuestros teatros, y dejar que nuestras palabras salgan. para despertar la conciencia del mundo entero, para buscar en nosotros la esencia perdida del hombre. El hombre libre, tolerante, amoroso, simpático, gentil y comprensivo. Y permitirles rechazar esta imagen vil de brutalidad, de racismo, de conflictos sangrientos, de pensamiento unilateral y de extremismo. El hombre ha caminado sobre esta tierra y bajo este cielo durante miles de años, y seguirá caminando. Así que saca sus pies del lodazal de las guerras y de los cruentos conflictos, e invítalo a dejarlos en la puerta del escenario. Quizás nuestra humanidad, que se ha ensombrecido en la duda, vuelva a convertirse en una certeza categórica que nos haga a todos verdaderamente aptos para sentirnos orgullosos de ser humanos y de ser todos hermanos en la humanidad.

Les hablo hoy, no solo para hablar, o incluso para celebrar al padre de todas las artes, el “teatro”, en su día mundial. Más bien, los invito a estar juntos, todos nosotros, de la mano y hombro con hombro, para gritar a todo pulmón, como estamos acostumbrados en los escenarios de nuestros teatros, y dejar que nuestras palabras salgan. para despertar la conciencia del mundo entero, para buscar en nosotros la esencia perdida del hombre. El hombre libre, tolerante, amoroso, simpático, gentil y comprensivo. Y permitirles rechazar esta imagen vil de brutalidad, de racismo, de conflictos sangrientos, de pensamiento unilateral y de extremismo. El hombre ha caminado sobre esta tierra y bajo este cielo durante miles de años, y seguirá caminando. Así que saca sus pies del lodazal de las guerras y de los cruentos conflictos, e invítalo a dejarlos en la puerta del escenario. Quizás nuestra humanidad, que se ha ensombrecido en la duda, vuelva a convertirse en una certeza categórica que nos haga a todos verdaderamente aptos para sentirnos orgullosos de ser humanos y de ser todos hermanos en la humanidad.

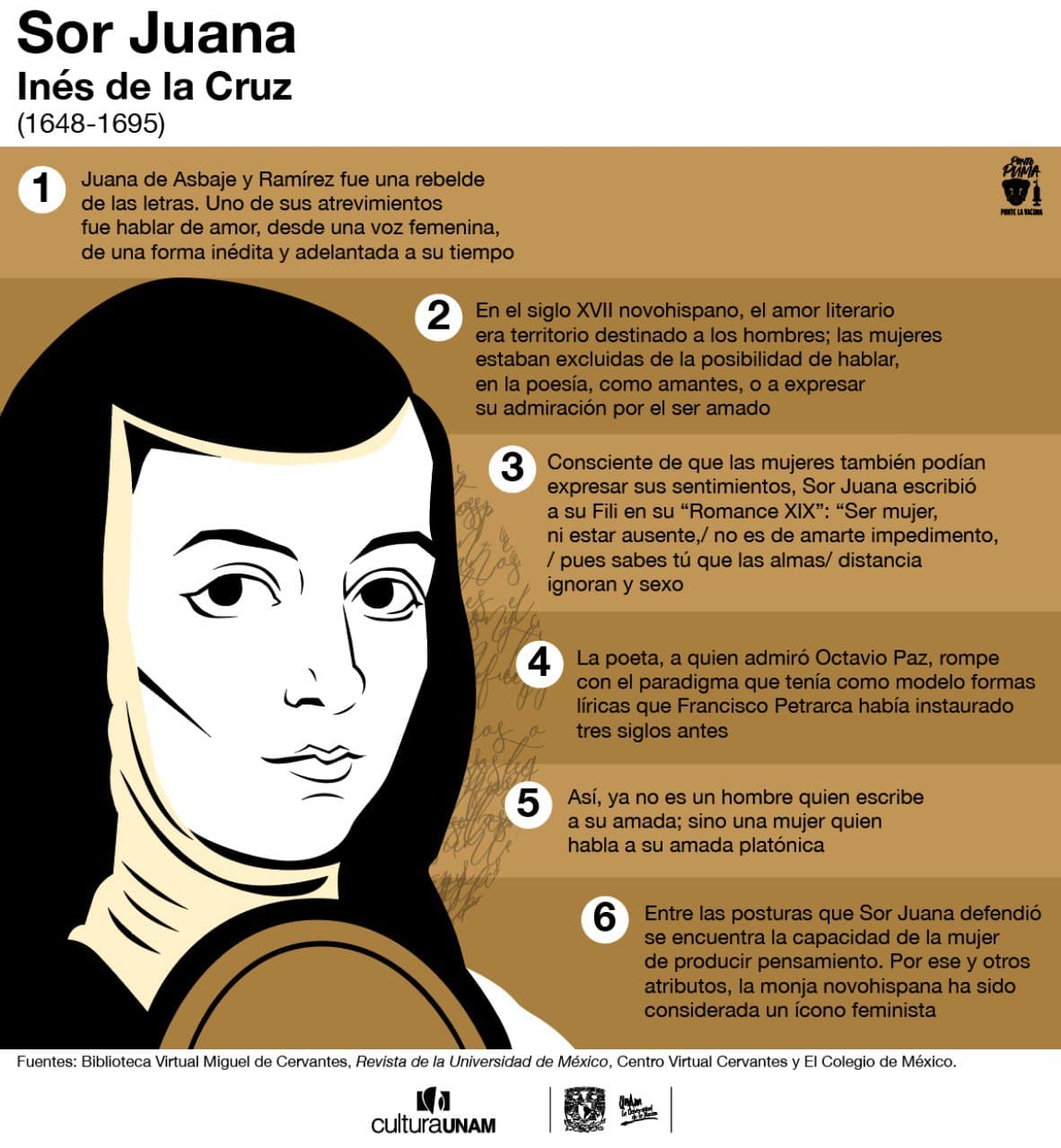

Se debe promover en lenguas originarias para llegar con su musicalidad a más lectores.

Se debe promover en lenguas originarias para llegar con su musicalidad a más lectores.

Legado

Legado

UNAM, Ciudad de México, 2019

UNAM, Ciudad de México, 2019 UNAM, Ciudad de México, 2019

UNAM, Ciudad de México, 2019 UNAM, Ciudad de México, 2019

UNAM, Ciudad de México, 2019 UNAM, Ciudad de México, 2019

UNAM, Ciudad de México, 2019

Francisca Álvarez, Luna negra, luna nueva, 2018. @cacarea

Francisca Álvarez, Luna negra, luna nueva, 2018. @cacarea

Julia Stomal, Tomamos las calles, 2019. Cortesía de la artista

Julia Stomal, Tomamos las calles, 2019. Cortesía de la artista