[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Nota original de: ¿cómo ves? Revista de Divulgación de la Ciencia UNAM

Autor de la nota: José Manuel García Ortega

https://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/97/el-agente-secreto-de-la-evolucion

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

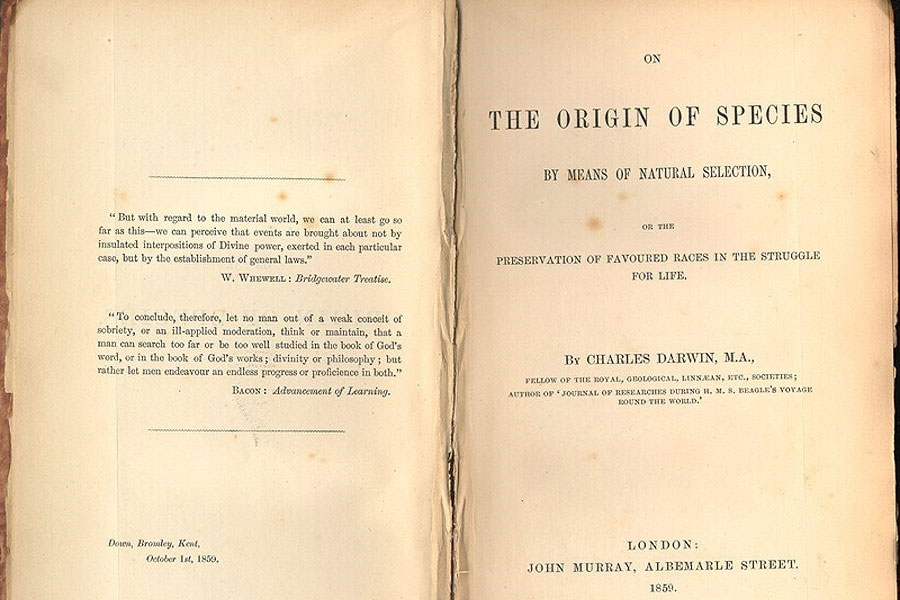

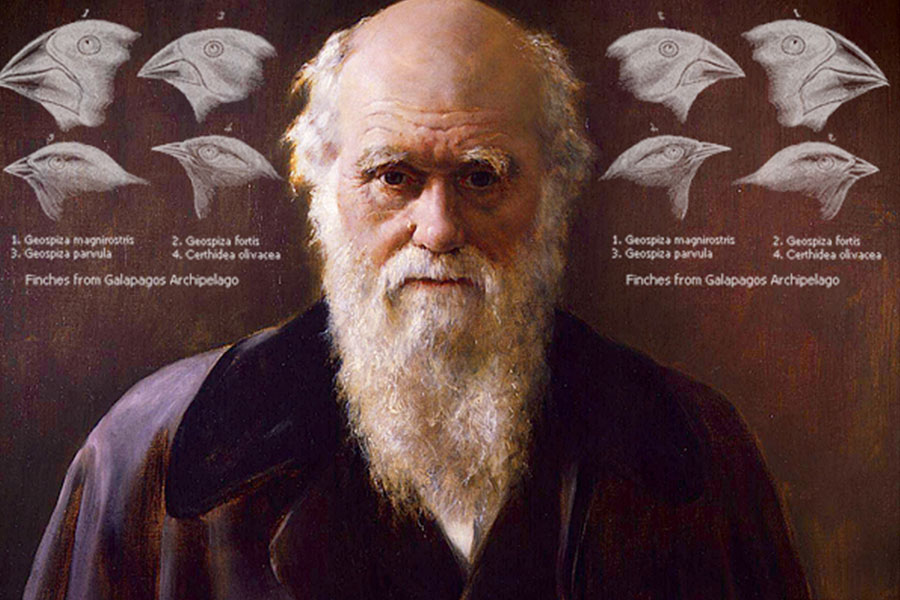

La base de la teoría moderna de la evolución se dio a conocer en El origen de las especies, libro publicado en 1859 por el naturalista inglés Charles Darwin. A casi 150 años de su publicación, la teoría de Darwin sigue siendo la base para entender los fenómenos del mundo biológico. Con un impacto así de grande, hay que preguntar… ¿qué es eso de la evolución?

Cuando los científicos hablamos de la evolución, nos referimos a un cambio, pero no a cualquier cambio. ¿Cuánto mides hoy? ¿Cuánto medías hace 10 años? Seguramente en ese tiempo creciste: los huesos de tus piernas y de tus brazos y de otras partes de tu cuerpo, incluida tu cabeza, cambiaron. Pero, ¿fue eso una evolución en el sentido biológico?

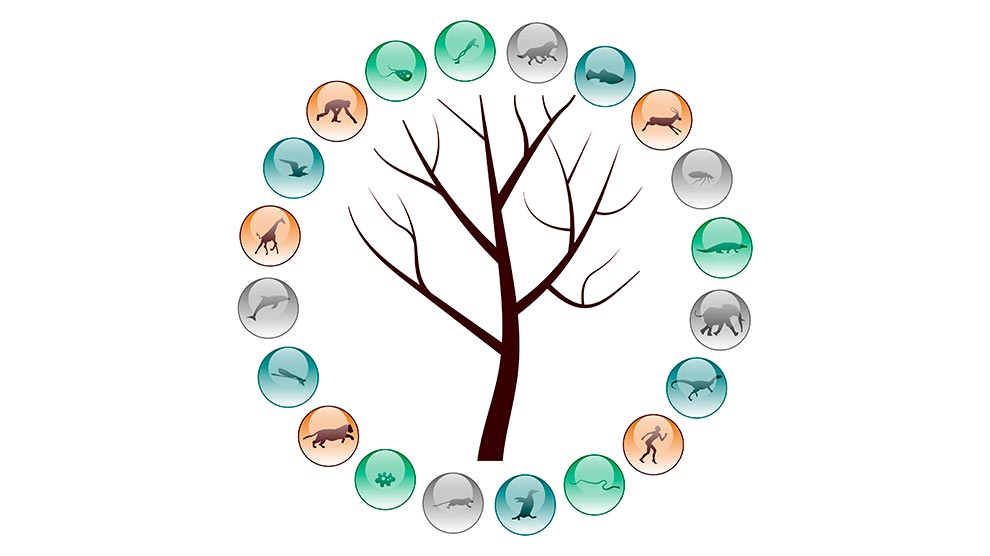

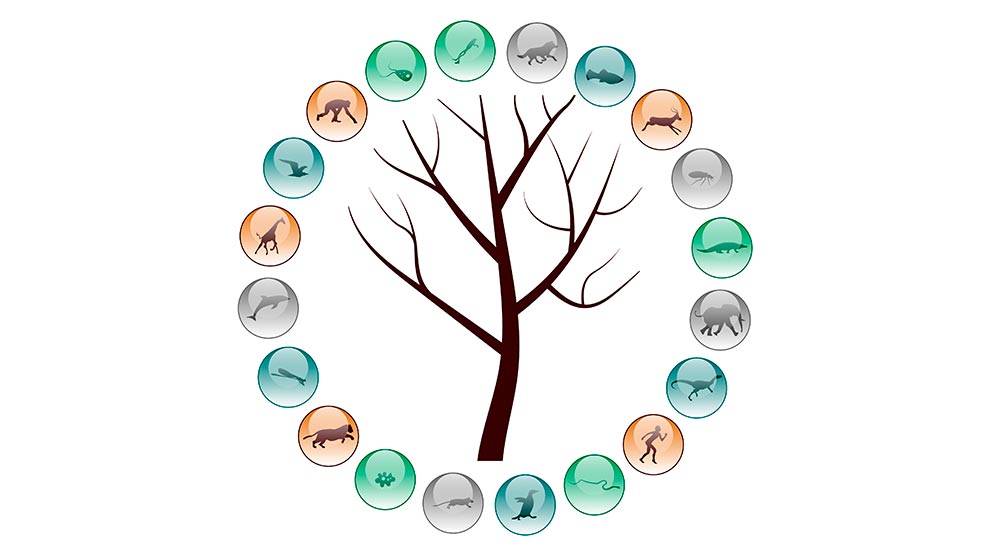

Es muy probable que te hayas topado con un insecto conocido como cochinilla común (Dactylopius coccus). Hace millones de años vivía en los mares de la Tierra un animal parecido a las cochinillas de hoy. Este animal se llamaba trilobite, y desapareció hace unos 250 millones de años. Tal vez te estés imaginando que vamos a decir que las cochinillas evolucionaron a partir de los trilobites de la antigüedad. Después de todo, las cochinillas prefieren ambientes húmedos, lo cual podría sugerir que alguna vez fueron acuáticas, y el parecido entre la forma de los trilobites y la de las cochinillas —es decir, su parecido morfológico— es sorprendente. Pero lo cierto es que los parientes vivos más cercanos de los trilobites son unos animales que no se les parecen mucho: los alacranes y las cacerolitas de mar. Aun así, todos estos organismos (cochinillas, trilobites, alacranes y cacerolitas de mar) tienen algún ancestro común: mucho antes de que aparecieran incluso los trilobites, existió una especie que fue sufriendo cambios morfológicos y genéticos, los cuales, al cabo de varias generaciones, fueron dando lugar a grupos de organismos diferentes a la especie original. Cochinillas y trilobites sí están evolutivamente emparentados (como todos los organismos vivos de la Tierra, a fin de cuentas), pero las cochinillas no descienden de los trilobites.

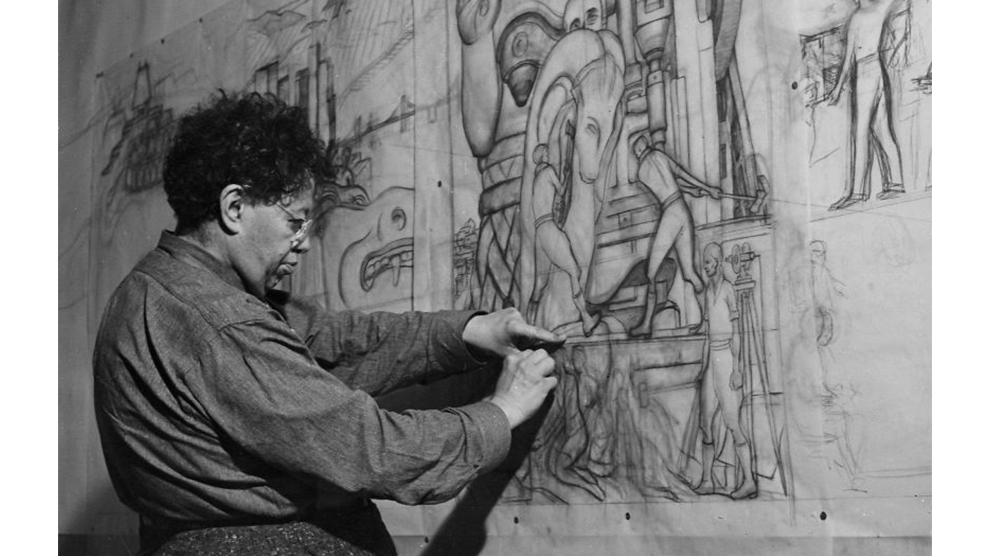

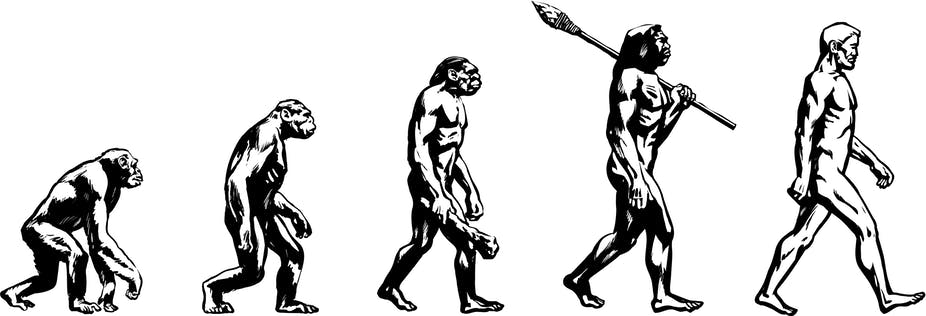

Ilustración: Pedro de la Rosa

Ilustración: Pedro de la Rosa

A diferencia de los rápidos cambios que sufre tu organismo al crecer, es prácticamente imposible observar, en un lapso relativamente corto (digamos una vida humana), las transformaciones morfológicas y genéticas que sufrió la especie antecesora y que desembocaron, al paso del tiempo, en los trilobites por un lado y en las cochinillas por otro. La evolución es un proceso de cambio en el tiempo, pero no implica la transformación de un individuo de una especie en uno de otra especie. Tampoco implica que las especies surgen a partir de los cambios más o menos drásticos que ocurren a lo largo de una vida. Para que haya evolución es preciso que los cambios se hereden a las siguientes generaciones. El crecimiento de tus huesos es un cambio en tu desarrollo corporal, pero no es un cambio evolutivo: al crecer tu cuerpo tus células óseas se multiplican por mitosis, un proceso de reproducción celular en el cual se producen nuevas células sin que haya modificaciones heredables en el material genético que contienen. En cambio, las cochinillas, trilobites, alacranes y cacerolitas surgieron como especies debido a que, entre otras causas, un ancestro común a todos ellos heredó algunos cambios genéticos a sus descendientes y éstos a su vez heredaron nuevos cambios que se acumularon a través del tiempo. Mientras en tu cuerpo el crecimiento de los huesos ocurre a lo largo de, digamos, 15 años, los cambios genéticos y morfológicos heredados del ancestro común a los demás organismos no ocurrieron en 15, ni en 20, ni en 100, sino en cientos de miles o en millones de años.

Cómo evolucionan las especies

Charles Darwin postuló que las especies evolucionan por un proceso llamado selección natural. La teoría de la evolución por selección natural fue muy discutida entre los científicos. A medida que se acumularon pruebas y se reinterpretó la evidencia, se modificó la explicación que propuso Darwin.

La versión más actual de la teoría se deriva de la llamada Síntesis Moderna, que a la selección natural añade la explicación genética de la herencia e identifica a las mutaciones genéticas como fuente de variabilidad de las especies. Esta revolución ocurrió a partir de los años 30 del siglo pasado. Su resultado fue reconocer al menos cuatro procesos responsables de los cambios evolutivos. Estos procesos se conocen con los nombres de mutación, selección natural, deriva génica y migración.

¿Mutación… yo?

Todas nuestras células contienen la información necesaria para realizar las funciones fisiológicas que nos mantienen vivos. No todas las células realizan todas estas funciones, pues algunas se han especializado para, por ejemplo, producir pelo o grasa (las de la piel), otras para realizar intercambios de gases tóxicos por oxígeno (las de la sangre), y otras más para dar soporte a los músculos (las óseas, o de los huesos). Las «instrucciones» para realizar dichas funciones están alojadas —en todas las células de nuestro cuerpo— en una molécula de ácido desoxirribonucleico, mejor conocido como ADN: una larga cadena de cuatro tipos de eslabones denominados nucleótidos (adenina, guanina, citosina y timina), que se unen por medio de enlaces químicos para hacer un código de información muy parecido a un lenguaje. Pero las palabras en este lenguaje molecular a veces sufren cambios que tienen consecuencias importantes en la evolución: las mutaciones.

En el mundo natural ocurren mutaciones cada vez que nuestras células se multiplican; algunas se deben a errores en la duplicación de la información genética (cambiar una palabra como «gato» por «gota»), pero otras se deben a la acción del ambiente sobre el organismo, específicamente, algunos tipos de radiación —como la ultravioleta— que alteran el mecanismo de duplicación de la información genética. Así, en cada ciclo de duplicación del ADN se modifican, a lo mucho, uno de cada millón de pares de nucleótidos. Para darte una idea de cuán pocas mutaciones ocurren, imagínate que cada vez que contaras un millón de granos de frijol negro, te encontraras con que sólo uno de ellos tiene manchas claras. Al provocar este tipo de cambio, una mutación puede generar un nuevo alelo en el frijol. Un alelo es una de las versiones posibles de un gen. Un gen es una madeja de material genético (ADN o ARN) que contiene información relacionada con una o varias características de un organismo; en el ejemplo del frijol, para la coloración de la capa externa de la semilla. En nuestra población imaginaria de frijol hay dos alelos para la coloración: uno que da frijoles negros, y uno que da frijoles con manchas claras. Así, las mutaciones generan variación en la naturaleza.

El surgimiento de variantes genéticas (nuevos alelos) no es bueno ni malo, es un proceso que ocurre al azar, es decir, no tiene propósito ni dirección establecida. Si tú te propusieras transformar una bola de plastilina sin forma en un perro, harías cambios para que tu material adquiriera la forma de un simpático canino, ¿verdad? Bueno, pues eso es un cambio dirigido, con un propósito muy claro. Pero la mutación —al igual que toda la evolución— es un proceso que no persigue ningún fin ni tampoco ocurre para mejorar o empeorar a un organismo o a una especie.

Las mutaciones que importan en la evolución son las que se heredan a las siguientes generaciones y éstas son la fuente de todas las novedades que han aparecido en la historia de la vida. Una mutación puede generar un cambio morfológico, por ejemplo el cambio de la posición de los ojos en muchas aves y mamíferos que, de tenerlos a ambos lados de la cabeza, pasaron a tenerlos casi juntos (visión binocular estereoscópica), como los búhos y los primates. Los cambios morfológicos producidos por mutación no son inmediatos; de hecho, algunas mutaciones ni siquiera se heredan a las siguientes generaciones. Esto tampoco significa que un cambio tan drástico en la biología de los organismos sea resultado de una sola mutación. En el caso del cambio de posición de los ojos, nos referimos a un cambio que probablemente se heredó a varias generaciones, y que, acompañado de otras mutaciones durante un periodo de tiempo considerable, resultó en la adaptación de los organismos con visión binocular a esta nueva forma de percibir el mundo.

A nivel fisiológico y bioquímico, una mutación puede haber sido responsable de la capacidad de algunas bacterias, y en general de las plantas, de usar luz como fuente de energía para producir alimento. Las mutaciones han dejado huella incluso en la conducta: algunas aves no hacen nidos para sus huevos, sino que los depositan en los nidos de aves de otras especie. Existen diferentes teorías para explicar la evolución de una conducta como ésta, pero en principio es probable que una mutación haya provocado que ciertas aves perdieran la capacidad de construir un nido, o que promoviera la puesta de un huevo como resultado de encontrar nidos ajenos con huevos dentro. Esta mutación probablemente se heredó a los polluelos que crecieron en un nido «ajeno», de tal manera que los adultos de la siguiente generación también pondrían huevos en nidos ajenos, y como resultado final dicha conducta fue incorporada al patrón conductual de la especie. Pero la mutación no es la única explicación a la aparición de estas conductas; para entender cómo éstas se mantienen en una población a lo largo del tiempo es necesario considerar otros factores como la disponibilidad de recursos, el sistema de apareamiento de los individuos, o el cuidado de los padres hacía las crías.

Algunas mutaciones pueden provocar modificaciones minúsculas en una proteína, pero no generan un cambio funcional importante. Las mutaciones también pueden modificar la forma en la que está «escrito» el código genético, pero no las proteínas que producen los organismos, pues este código es más o menos como los lenguajes con los que nos comunicamos: puede expresar la misma información con secuencias diferentes de caracteres (como el uso de las palabras «can» y «perro»). De esta manera, la mutación genera variación genética; de esta variación, la mayor parte tiene efectos neutrales, es decir, no afectan la supervivencia y reproducción de los seres vivos.

La reproducción del que sobrevive

La selección natural es el proceso evolutivo por excelencia. Los documentales de la vida salvaje nos la presentan como sinónimo de una lucha por la supervivencia: la indefensa gacela africana escapa de un feroz guepardo que la persigue durante media hora; las plantas rastreras (así se les llama porque viven al ras del suelo y casi no crecen verticalmente) de la selva compiten frenéticamente entre sí por obtener un poco de luz solar. A diferencia de las batallas, que se darían entre dos adversarios igualmente dispuestos a luchar, en la realidad la selección natural no implica la confrontación de unos organismos con otros. La selección natural no es más que la supervivencia y reproducción diferenciales. En algunas poblaciones naturales existe un diferencial (o variación) en la probabilidad de sobrevivir y reproducirse debido a alguna característica del organismo que está relacionada con su desenvolvimiento en el medio ambiente. Por ejemplo, en una población de gacelas, casi siempre hay algunas que por alguna razón no son capaces de correr y hacer maniobras más rápido que un guepardo, su depredador natural; éstas tienen menores probabilidades de sobrevivir, y por tanto, de reproducirse (hablamos de probabilidad porque en la naturaleza no existen «contratos» que garanticen la supervivencia). Entonces, tal variación está sometida a la acción de la selección natural.

Lo curioso de la selección natural es que no es una fuerza omnipotente que actúe sobre los organismos; tampoco es una especie de «dedo señalador» que conscientemente escoja a algunos organismos y no a otros. La clave de la selección natural es su relación estrecha con la reproducción de los organismos. Las gacelas corredoras sobreviven y se reproducen, en promedio, más que aquéllas con características diferentes; cuando se reproducen, heredan sus habilidades corredoras a sus descendientes; las que no escapan del depredador, mueren. Si murieron después de haber producido crías, sus características permanecerán en la población. Sin embargo, esas crías también se las verán negras en un futuro, ¡precisamente porque heredaron de sus padres una habilidad disminuida para escapar del guepardo! Pero, si murieron en las garras de un depredador sin haber producido crías, entonces esa característica desaparecerá de la población. Un organismo «seleccionado», entonces, se ha adaptado a lo que se conoce como presión de selección.

¿Selección o perfección?

No hay organismos perfectos. La selección natural no es una «madre naturaleza» que actúa con un propósito (el de lograr la perfección, por ejemplo). ¿Qué tienen en común los osos polares, los tigres de bengala y los chacales de África? Los tres son depredadores. Pero entre ellos no hay «mejores» y «peores»; la realidad es que los tres se han adaptado al medio en que viven, tanto así, que están vivos. Lo que pasa es que sus adaptaciones han surgido en contextos diferentes. La selección natural es sólo un proceso y sus consecuencias dependen del medio en que se desarrollan los organismos en el tiempo y en el espacio. Las condiciones en que viven los seres vivos cambian de una región a otra y no han sido las mismas a lo largo de los millones de años de historia de la vida sobre el planeta. Por eso, características que hoy son adaptaciones, por ejemplo las semillas resistentes a la sequía de muchas plantas de zonas con estacionalidad muy fuerte, podrían no ser adaptaciones en el futuro, si dentro de unos miles de años las lluvias se repartieran homogéneamente a lo largo del año.

Barcos sin vela… genes a la deriva

El azar desempeña un papel importante en la evolución. El proceso de selección natural implica, como hemos dicho, que ciertos organismos tienden a dejar mayor descendencia. Imaginemos una población de 10 plantas de frijol que tienen la misma probabilidad de reproducirse, independientemente del color de sus raíces. Si no todos los frijoles se reproducen en cada generación, a la población que se reproduce «…el azar se le (va) enredando, poderoso, invencible», parafraseando una canción de Silvio Rodríguez. El azar hace que el barco sin vela (la población) siga un rumbo impredecible conforme van pasando las generaciones: en la población original había diferentes linajes de frijoles y conforme pasó el tiempo, algunos linajes se extinguieron de manera que todos los frijoles modernos llegaron a tener raíces del mismo color: rojo. Así, un alelo —el que confiere el color rojo— quedó fijo en la población no porque haya conferido a los frijoles mayores ventajas reproductivas o de supervivencia, sino por deriva génica. En otras palabras, todos los linajes (el rojo, el blanco y el morado) tenían al principio la misma probabilidad de fijarse; el que se haya fijado uno y no otro es, en este caso, producto del azar.

La población original de frijoles era diversa: había distintos alelos para los distintos colores de raíces. Pero la población actual dejó de ser diversa, pues se fijó un alelo. La deriva génica hace que disminuya la diversidad genética. Si en una población el número de individuos que se reproducen (a esto se le llama tamaño efectivo) es bajo, se incrementa la probabilidad de que esos no sean representativos de la diversidad genética de la población; algo similar sucede con un juego de cartas: mientras más cartas tengas, la probabilidad de que puedas hacer una tercia o una corrida es mayor que si sólo tienes el número mínimo necesario para hacer una tercia (tres cartas). Esto sucede siempre y cuando tengas un juego de cartas completo, o diverso; es decir, uno en el que cada número aparece cuatro veces, una por cada símbolo: corazones, diamantes, tréboles y espadas. En el mundo natural, el tamaño efectivo de la población es el número de individuos que se reproduce, a partir de los cuales se forman las combinaciones genéticas o genotipos de la siguiente generación, «la mano de la siguiente ronda». Si el tamaño efectivo de la población fuese cercano a infinito, la diversidad genética no disminuiría. Pero por grande que sea una población, su tamaño es menor a infinito. El azar actúa en todas las poblaciones y sus efectos se manifiestan más o menos pronto dependiendo del tamaño efectivo poblacional (a mayor tamaño efectivo, más tiempo).

Mudanza y migración

Cuando decimos migración no nos referimos al viaje anual de las mariposas Monarca de Canadá a México. La migración, desde el punto de vista evolutivo, se refiere a una mudanza a largo plazo, en la que los organismos se desplazan a otra casa y se quedan a vivir ahí. Hay migraciones fortuitas (ocurren de vez en cuando), como la de ciertas lagartijas montadas en troncos que son arrastradas por el mar en medio de un huracán y se establecen en una isla donde ya hay lagartijas, o el movimiento de las semillas de árboles, ya sea por medio del viento o por transporte de animales, de modo que algunas germinan en bosques distantes a los bosques donde vivían los padres.

Pero en la evolución no todo es color de rosa y algunas mudanzas no terminan bien: una semilla podría germinar en un ambiente inhóspito y no poder establecerse como adulto, o las lagartijas podrían no adaptarse bien al nuevo hábitat isleño. Sin embargo, los eventos que sí desembocan en el establecimiento de los organismos en nuevos lugares añaden nuevas variantes genéticas a una población. Esto es importante porque a veces entre los organismos migrantes puede estar contenida la variación que permita a la especie adaptarse a un cambio ambiental. Si es así, la nueva población podría tener más oportunidades de adaptarse a un posible cambio ambiental y sobrevivir.

Surge una nueva especie

El elemento crucial para que puedan surgir dos especies a partir de una es el aislamiento reproductivo, es decir, un periodo en el que dos poblaciones de una misma especie dejen de interactuar al punto de no realizar ningún tipo de intercambio genético, es decir, no reproducirse. Para que esto suceda, el aislamiento puede ser provocado por la aparición de una barrera geográfica que interrumpa el contacto y por ende la migración entre poblaciones (una cordillera montañosa, un río, o el surgimiento de una isla por hundimiento de un pedazo de tierra), pero también puede suceder si las características morfológicas o conductuales de una o ambas poblaciones sufren cambios que las hacen irreconocibles una para la otra. Cuando estas barreras se erigen entre las poblaciones, dos procesos —la deriva génica y la selección— las van diferenciando hasta que la reproducción entre organismos de un lado y de otro de la barrera (geográfica o morfológica o conductual) deja de ser posible, aun si la barrera desaparece. Al cabo de un tiempo en el que ambas poblaciones se han reproducido por separado durante suficientes generaciones, se pueden convertir en dos especies distintas.

Hacia dónde va la evolución

¿Cómo han surgido en la naturaleza formas vivas tan dispares como bacterias que pueden vivir a 110º C junto a surtidores submarinos de agua caliente y osos polares de media tonelada que nadan hasta 50 km en aguas heladas? La mutación, la selección natural, la deriva génica y la migración, en última instancia, han engendrado la diversidad de formas vivas que se han adaptado a diferentes condiciones de vida.

Una de las cosas interesantes de conocer y entender la evolución biológica, es que casi cualquier fenómeno que involucre caracteres biológicos plantea nuevas preguntas cuando se estudia desde la teoría de la evolución. En este sentido, la obra El origen de las especies de Darwin es ejemplar al estudiar de manera articulada fenómenos de biogeografía, ecología, paleontología, genética, etc. Por eso se dice que la teoría de la evolución unifica y da sentido a la Biología como ciencia, ya que proporciona explicaciones para diversos tipos de fenómenos.

La teoría evolutiva moderna plantea una explicación material, no especulativa ni mística, acerca del cambio de los seres vivos a través del tiempo. Ese cambio ocurre en un escenario que a su vez es dinámico: los organismos vivos no son meros objetos de los procesos evolutivos, sino que pueden modificar activamente el ambiente en el que se desenvuelven y con ello las condiciones en que evolucionan.

El ejemplo histórico más dramático (por lo menos para quienes respiramos oxígeno) es el proceso en el que una serie de microorganismos unicelulares sin núcleo llamados cianoprocariontes, alteraron radicalmente la composición de la atmósfera hasta volverla predominantemente oxidante y respirable. Por medio de la fotosíntesis, estos organismos fijaban grandes cantidades de carbono a partir del bióxido de carbono (CO2) y el agua (H2O), compuestos abundantes en la Tierra primitiva. El proceso de la fotosíntesis (distinto del de los primeros organismos quimiosintéticos, que para fijar carbono usaban ácido sulfhídrico, H2S, directamente del medio) liberó constantemente a la atmósfera cantidades considerables de oxígeno libre. Dicho proceso transformó la atmósfera radicalmente, pues contribuyó a la formación de una capa de ozono que, entre otras cosas, protegió a la superficie terrestre y a los organismos de la radiación ultravioleta. Al cobijo de una atmósfera oxigenada, protegidos de los daños genéticos causados por radiación, y con alimento en abundancia (gracias a los productos de la fotosíntesis) los organismos primitivos pudieron reproducirse a gran escala y eventualmente vivir fuera del agua. En los nuevos medios, entre otras cosas, las tasas de depredación y competencia por alimento y espacio permitieron la acción de nuevas presiones de selección que impulsaron la diversificación de los seres vivos.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Las jóvenes tienen a su favor el poder de la lucha colectiva.

Las jóvenes tienen a su favor el poder de la lucha colectiva.

Atender el tejido universitario y social.

Atender el tejido universitario y social.

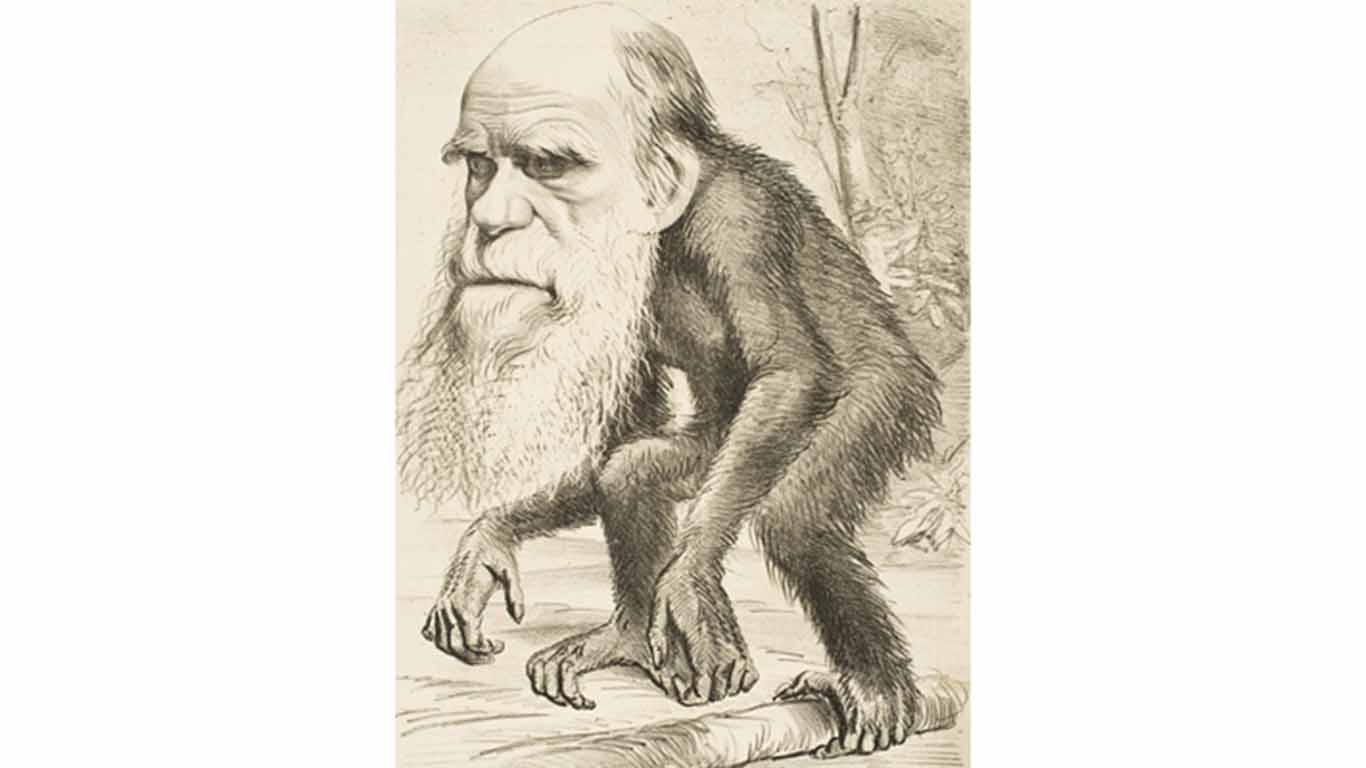

Ilustración: The Hornet, 22 de marzo de 1871

Ilustración: The Hornet, 22 de marzo de 1871

Ilustración: Pedro de la Rosa

Ilustración: Pedro de la Rosa