Transmisión: Final de futbol universitario UDLAP vs UNAM

Martha Patricia Ábrego García se convirtió en la primera titulada de la licenciatura en Arte y Diseño de la Escuela Nacional de Educación Superior (ENES) Campus Morelia de la UNAM. Su interés por el Diseño Industrial la llevó a profundizar en el modelado tridimensional, la funcionalidad del arte y del diseño, con el fin de titularse a través de la ampliación de sus conocimientos sobre el tema.

«Decidí hacerla en Ciudad Universitaria, en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial (CIDI), lo que fue como un reto porque me hacía cuestionarme un poco lo que yo entendía por diseño», comentó en entrevista para Prisma RU de Radio UNAM.

Confesó que siempre le ha gustado la fotografía, el cine y la cultura, «el ser la primer titulada de esta licenciatura me genera mucho orgullo y un enorme reto, ya que marca la consolidación de mi carrera».

Finalmente, Ábrego García mencionó que apenas comienza su carrera profesional, por eso, refirió que ha hecho planes para estudiar una maestría en Comunicación Visual.

Antonio Suárez Bonilla, académico de Facultad de Arquitectura de la UNAM, dirige el Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde, iniciativa de esa entidad universitaria en conjunto con la Facultad de Ingeniería (FI) y el Centro de Ciencias de la Atmosfera (CCA).

El objetivo del laboratorio es ofrecer soluciones urbanas y de eficiencia energética como corredores de servicios ecosistémicos.

En el marco del l Seminario Internacional Tópicos de Frontera en la Sustentabilidad 2019, que se llevó a cabo en el Aula Magna Horacio Durán de la Facultad de Arquitectura, se elaboró un taller que incluyó el prototipo de infraestructura verde enfocado a una especie animal y diversas especies vegetales para la creación de jardines para colibríes.

Suárez Bonilla destacó que realizar este tipo de actividades es importante porque de esta forma se espera que los jóvenes se involucren, conozcan y utilicen todas las herramientas para solucionar las principales problemáticas urbanas.

Comentó que las actividades del laboratorio también incluyen la generación de un imaginario colectivo sobre el diseño actual y futuro de las calles, que se adapten a las necesidades de movilidad. En dicha actividad, se hace “un ejercicio de desconstrucción” controlado sobre cómo la sociedad cambia y moldea la forma en la que se comunica a través de las calles.

Para esto, se hacen prototipos de infraestructura verde basados en jardines para colibríes que no sólo promueven la polinización, sino que ayudan a la inserción de corredores de biodiversidad a lo largo de la traza urbana y brinda, así, servicios ecosistémicos.

Finalmente, Suárez Bonilla aseguró que se espera “llevar la academia a la calle y generar una práctica que esperamos nos dé mejores posibilidades de vivir”.

Como parte de la política de promoción de la cultura del deporte en la capital, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el lanzamiento de la convocatoria del Maratón de la Ciudad de México Telcel 2019, y aseguró que una de las metas será mantenerlo entre los 10 primeros del mundo.

“Hay un fondo en donde nosotros hemos aportado alrededor de 10 millones de pesos y estamos buscando que los privados aporten peso a peso para apoyar a deportistas de la Ciudad de México, y recuperar el lugar que alguna vez tuvo la ciudad en la olimpiadas nacionales. Y el tema del maratón se inscribe en este proyecto, de tal manera que la ciudad siga siendo un referente internacional”, expresó.

Por su parte, Rodrigo Dosal Ulloa, titular del Instituto del Deporte de la Ciudad de México (INDEPORTE), comentó que promover el deporte entre la ciudadanía significa salud, cultura, transmite valores y permite la convivencia.

“Nos enorgullece presentar la Maratón de la Ciudad de México que es más que una carrera, es una celebración de la ciudad, es por eso que para la identidad visual de los próximos años, integramos a la ciudad a través de sus monumentos”.

Dosal Ulloa explicó que a partir del 4 de abril y hasta las 16:00 horas del 24 de agosto, estarán abiertas las inscripciones para la edición XXXVII del Maratón de la Ciudad de México Telcel 2019, programado para el próximo domingo 25 de agosto, y el cual se espera sea una carrera espectacular y una fiesta deportiva para toda la ciudadanía.

El evento deportivo tendrá su llegada al lugar más distintivo de la capital, es decir, la Plaza de la Constitución. La salida será en la Avenida Insurgentes Sur, a la altura del Estadio Olímpico Universitario y la Torre de Rectoría de la UNAM. Se espera una participación cercana a los 30 mil corredores.

El objetivo del maratón es continuar entre los mejores 10 del mundo, en la actualidad ocupa la posición nueve del ranking internacional de la Asociación de Maratones y Carreras de Distancia (AIMS).

Convocatoria

Los costos de inscripción serán los mismos que en 2018, es decir, 650 pesos para los atletas nacionales y 80 dólares para los extranjeros. Si se inscriben antes del 21 de junio de 2019 y el número será personalizado con el primer nombre del participante.

La convocatoria se lanzó a partir del 4 de abril y se consultará en la página de www.maraton.cdmx.gob.mx y en tiendas deportivas que se encuentran dentro de las bases.

En cuanto a los premios para los ganadores absolutos en ambas ramas, serán de 550 mil pesos al primer lugar, 245 mil pesos al segundo y 180 mil pesos al tercero. Los bonos extras por cronometraje serán de 200 mil pesos por romper el récord de ruta y 550 mil por el récord del Maratón de la Ciudad de México Telcel, estos bonos no serán acumulativos.

El primer mexicano o mexicana que llegue entre los tres primeros lugares absolutos tendrá una recompensa de 200 mil pesos.

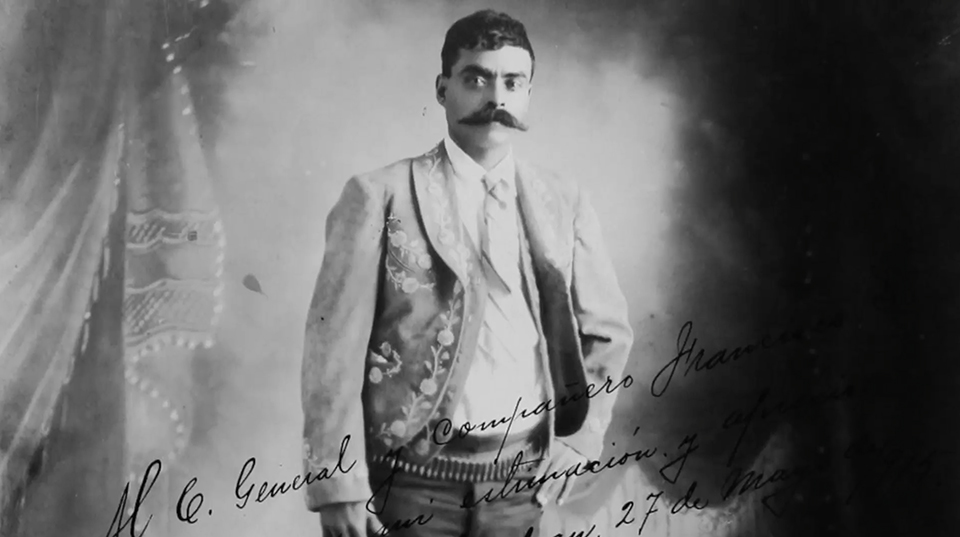

A cien años del asesinato del general Emiliano Zapata, en Chinameca, Morelos, el 10 de abril de 1919, TV UNAM transmite tres documentales que reconstruyen la participación del caudillo del sur y su ejército en las acciones revolucionarias del México de principios del siglo XX, así como la figura dicotómica del hombre y del héroe revolucionario.En colaboración con el Instituto Morelense de Cultura y en el año dedicado a conmemorar la muerte del líder militar y campesino, TV UNAM estrena los documentales Emiliano Zapata, la fuerza de su imagen; Dicen de mí. Mitos y leyendas de Emiliano Zapata y Corridos surianos. Juglares de la Revolución Zapatista, entre el 8 y el 10 de abril, a las 19:00 horas.

Estos tres trabajos documentales nos permiten conocer a Zapata a través de las entrevistas y narraciones de historiadores, cronistas, académicos, investigadores y familiares que comparten sus puntos de vista y abordan temas como el arte cinematográfico, la museografía y los corridos surianos, así como los mitos y leyendas que han surgido a lo largo de la historia en torno al caudillo del sur.

El documental Emiliano Zapata, la fuerza de su imagen analiza cómo la imagen de Zapata ha trascendido su propia obra y sus ideales para convertirse en un icono de la cultura popular. Es el personaje del que se apropian los artistas plásticos al igual que el pueblo. En este programa, encontramos respuestas a preguntas sobre las mil y una formas que ha tomado la imagen del líder revolucionario: el campesino carismático, leal y comprometido con el agrarismo mexicano, que luchó y murió por el ideal “tierra y libertad”.

Dicen de mí. Mitos y leyendas de Emiliano Zapata cuenta la historia de la supuesta muerte de Emiliano Zapata, su partida hacia Arabia y su devoción por la Virgen de Guadalupe a través de un recorrido por su casa y sus tierras. En este trabajo, un Zapata salido del cementerio de Anenecuilco, nos permite escuchar sus cavilaciones ante lo que encuentra 100 años después de su asesinato.

Corridos surianos. Juglares de la Revolución Zapatista es un recuento de la música que acompañó al líder revolucionario y a su Ejército Libertador del Sur: los corridos surianos. De la mano del historiador Ricardo Pérez Montfort conocemos los orígenes, letras y mensajes de este género que describe batallas, hazañas, anécdotas, así como los pasajes de vida y muerte en torno al general y quienes lo acompañaron hasta el día en el que fue asesinado.

Los tres documentales de este ciclo, realizados en 2019 por Sonia Valenzuela y Lourdes Hidalgo, se transmitirán del 8 al 10 de abril, a las 19:00 horas, por la señal de TV UNAM.

Por ser una obra de arte, por difundir el conocimiento y por su labor social, la Biblioteca Central de la UNAM será galardonada con tres esculturas “Jaguar Internacional de las Artes”, que otorga la Fundación Isve Guerrero.

La entrega del reconocimiento será este viernes, 5 de abril, en el marco del 63 aniversario de la Biblioteca Central, que desde su inauguración, en 1956, y a lo largo de los años, se ha posicionado como un referente no sólo para los estudiantes de la UNAM, sino para todo el país.

Elsa Margarita Ramírez Leyva, titular de la Dirección General de Bibliotecas, explicó que el galardón se concede por considerar que el recinto amalgama arte, ciencia y técnica, pues quienes lo construyeron cuidaron el confort, los diferentes ambientes para la lectura y la seguridad de usuarios, libros y personal.

Ver esta publicación en Instagram

Se ha consolidado como uno de los edificios más icónicos de la UNAM y del país. El mural “Representación histórica de la cultura”, de Juan O’Gorman, es considerado el más grande del mundo en su técnica, y simboliza el devenir social de México, desde la época prehispánica hasta la década de los años 50 del siglo XX.

“La visión de los arquitectos e ingenieros fue diseñar una obra a futuro, una biblioteca moderna, espacio de formación e investigación. Sin duda, la labor de los bibliotecólogos e informáticos, entre otros especialistas, y del personal administrativo, ha contribuido a impulsar su función social para que los lectores transformen la información en aprendizaje, conocimiento, innovación y cultura”, subrayó la experta en bibliotecología.

Por ello, la Fundación también reconocerá con la medalla “Jaguar Internacional de las Artes” a funcionarios, personal académico y administrativo, así como a alumnos que con su trabajo cotidiano han aportado al quehacer de este espacio.

Ver esta publicación en Instagram

La Biblioteca es considerada uno de los edificios más fotografiados de México y de los más emblemáticos de Ciudad Universitaria. Inició su construcción en 1950 y abrió sus puertas en 1956, con un acervo de 80 mil volúmenes: 20 mil adquiridos ex profeso y 60 mil provenientes del Departamento Técnico de Bibliotecas.

En la actualidad, su acervo impreso está integrado por más de 619 mil textos y tres mil 750 títulos de revistas. El usuario de la Biblioteca Central tiene la posibilidad de consultar también recursos electrónicos a través de la Biblioteca Digital; ambas se complementan y amplían el universo informativo.

En este momento ofrece un millón 212 mil 297 recursos electrónicos, entre los que destacan 450 mil 693 libros electrónicos; 21 mil 967 revistas electrónicas; 408 mil 804 tesis; 13 mil 824 mapas en formato electrónico y 121 bases de datos.

Ver esta publicación en Instagram

El Fondo Antiguo y Colecciones Especiales cuentan con cuatro mil 473 libros digitales, de los años 1491 a 1800. Entre ellos, joyas bibliográficas como el incunable “Las siete partidas”, de Alfonso X, “El Sabio”, y “El cocinero mexicano”, impreso en 1833, y por el cual la UNESCO designó a la cocina mexicana patrimonio cultural de la humanidad.

En sus acervos también resguarda las tesis de los egresados de la UNAM (la más antigua data del año 1847) y una colección de las publicaciones periódicas históricas como “La Orquesta”, “La Gaceta Médica de México”, “El Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística”, “El Anuario del Observatorio Astronómico Nacional de Tacubaya” y “El hijo del Ahuizote”.

Las tecnologías de la información y la comunicación han sido aprovechadas para seguir innovando los recursos y servicios de la Biblioteca y acercarla a los usuarios. Un ejemplo es la aplicación móvil “Bibliotecas UNAM”; lanzada recientemente, ha sido descargada por más de 10 mil personas que, literalmente, llevan el conocimiento en sus bolsillos, destacó Ramírez Leyva.

Ver esta publicación en Instagram

La llegada de las nuevas tecnologías no ha sido impedimento para que las actuales generaciones busquen libros impresos; la mayoría continúa solicitándolos en préstamo. “Nos hemos dado cuenta que además de usar los recursos electrónicos, los jóvenes leen libros impresos, porque les genera placer”, afirmó.

Además de recibir el premio Jaguar Internacional de las Artes, la Biblioteca Central celebra su aniversario con representaciones de teatro, la promoción de su colección de literatura infantil, y se prepara para recibir al robot Golem, que permitirá a los universitarios acercarse más a la ciencia y la tecnología.

De igual manera, habrá una exposición sobre la mosca y las ranas, en la que se destacarán poemas escritos sobre estos animales, como “Qué fácil sería para esta mosca…”, de Rubén Bonifaz Nuño. Además, la Biblioteca Central se sumará a las celebraciones del Libro y la Rosa, en mayo próximo.

Ver esta publicación en Instagram

Ver esta publicación en Instagram

El único regalo que Víctor Hernández le dio alguna vez a su abuelo fue un disco de Eulalio González, Piporro. Entonces él era un adolescente de 17 y ese día quedó grabado en su memoria “porque, de tan contento por volver a escuchar las canciones que oía cuando era migrante y pizcaba algodón en los Estados Unidos, ese hombre tan parco y con el que yo compartía tan poco abrió una botella de tequila y se la tomó conmigo; sólo en aquella ocasión lo vi sonreír”.

Todo ello pasó en 2004 y no se volvió a hablar del asunto hasta 2017, cuando el joven regresó ya no con obsequios, sino para cuidar al viejo ya en estado terminal. “Casi no escuchaba, pero le ponía el álbum para evocar lo acontecido 13 años antes, y también le preguntaba por su pasado, aunque él, como buen ranchero, era de muy pocas palabras y cuando contaba algo mezclaba recuerdos, así que de casi nada me enteré. Para llenar esos silencios comencé a imaginar cómo era lo no dicho y terminé por escribir una obra teatral sobre cómo me gustaría que hubiese sido la vida de mi abuelo, y mi relación con él”.

Así nace Radio Piporro y los nietos de don Eulalio, montaje escénico que se presentará por pocos días en el Museo Universitario del Chopo y donde ficción y realidad se entrelazan al tiempo que se explora el significado de este personaje que, desde el celuloide, moldeó gran parte de al imaginario norteño: él es el responsable de que la gente hoy baile con botas de punta y dando taconazos, autor del saludo ¿qui’hubo raza?, e inventor de la expresión ¡ajúa!

“Piporro era un fabulador extraordinario capaz de salir de cualquier embrollo mediante la palabra. Nunca sabías si lo que relataba era verdad o mentira y aún se debate si muchas de sus aseveraciones son realidad o invención”. Un ejemplo es Perros Bravos, Nuevo León, un pueblo que mencionaba con frecuencia en sus cintas y que, según él, estaba ‘a un ladito de Gatos Güeros’. Algunos periodistas han salido en su busca y no han dado con el lugar, mientras que otros han regresado asegurando tener videograbaciones del sitio.

Para escribir esta obra teatral, Víctor Hernández tomó anécdotas suyas, de don Eulalio González y de su abuelo y las revolvió a fin de crear una biografía ficticia perteneciente a los tres y a ninguno, un poco como hacía este actor norteño cuando soltaba sus soliloquios en pantalla y nadie atinaba a distinguir entre que fue lo que sí pasó y qué era invención, porque más que el rigor histórico, como decía el mismísimo Piporro en entrevista para uno de los documentales Clío, “lo bonito de la vida es poderla contar”.

El divino Eulalio

En su cuento Puro taconazo, la escritora sonorense Sylvia Aguilar Zélenyrelata cómo, en una de sus visitas al Pluma Blanca (uno de los bares más icónicos de Hermosillo), al leer las pintas que suelen dejar los parroquianos con plumón en los muros en uno se leía: “Piporro es dios”, lo que da pie a que en dicho relato, en una suerte de epifanía mística, se aparezca el actor y haga un milagro: el de enseñarle a bailar y taconear como los mismísimos ángeles.

Ejemplos como el anterior muestran algo repetidamente encontrado por Víctor Hernández al investigar para su obra: una sacralización casi espontánea de los literatos norteños hacia este personaje, como Luis Humberto Crosthwaite, quien alguna vez declaró: “Piporro es Diosy vino al mundo a salvarnos de una vida aburrida. Más allá de las canciones, las películas y el humor estuvo entre nosotros con una misión trascendental que pronto se revelará”.

En este espíritu, los protagonistas de Radio Piporro son dos locutores que, por añadidura, son nietos de don Eulalio y que a través de sus micrófonos buscan difundir una religión, el piporrismo, en la que su abuelo es el mesías. La tarea de ambos es evangelizar desde las ondas hertzianas y llevar la buena nueva a todos sus escuchas.

A decir de Hernández, el Piporro siempre hace resonar algo diferente en cada individuo y, por lo mismo, sugiere cosas distintas a cada quien. “Yo, por ejemplo, como creador siempre he estado obsesionado con la figura del doppelgängery resulta que este actor, en sus películas, incluía con frecuencia a alguien idéntico a él, y mi abuelo, quien fue algodonero del otro lado, disfrutaba mucho con cintas de migrantes como El bracero del añoo Espaldas mojadas”.

En su vida Eulalio González hizo de todo y quizá por eso todos se identificaban con él de varias maneras: fue reportero, deportista, ranchero, sembrador, locutor, director de cine, músico, guionista, cantante e incluso equilibrista. Sobre ello en cierta ocasión dijo a un periodista: “Me aconsejaban: ‘no digas que eres compositor o que escribes porque la gente te quiere ver broncote, aventado, a la hora que descubran que tú piensas se les va a borrar la imagen del Piporro’. Eso siempre me decían, lo cual me parecía idiota, pero así se rige el medio, con ese tipo de fenómeno comercial”.

Sin embargo, debido a esta versatilidad no confesada, la figura del personaje no ha sabido limitarse a la pantalla y se manifesta en la literatura norteña de las formas más disímiles, sea como una presencia radial en el libro El amante de Janis Joplin, de Élmer Mendoza; en el estilo de Daniel Sada (autodescrito como una mezcla de Góngora y Piporro), o en la novela negra No manden flores, de Martín Solares, cuyo título se inspira en la muy piporresca frase: “No vayan a mandar flores, Gumaro era muy macho”.

Por ello, a Víctor no le sorprende esta omnipresencia ni el culto generado alrededor de este hombre, el cual para él también significa algo muy concreto: el descubrimiento de su identidad norteña. “Yo, como Piporro, soy de Nuevo León y crecí con mis vecinos pisteandoen sus camionetas y escuchando a todo volumen a los Cadetes de Linares. Por eso tengo un modo de ser muy del norte que no había hecho consciente hasta que lo vertí en mis procesos creativos. Si el objetivo de las religiones es enseñarte algo que no sabías de ti, pero que ahí estaba, puedo decir que Eulalio Gómez me mostró mi norteñidad. En ese sentido me sumo a tantos escritores y aseguro, desde mi terruño, los escenarios, que sí, que Piporro es dios”.

La obra Radio Piporro y los nietos de don Eulaliose presentará en el Museo del Chopo el jueves 4 y viernes 5 de abril a las 20 horas; el sábado 6 a las siete de la noche, y el domingo 7 a las seis de la tarde. El costo del boleto es de 100 pesos, con descuento del 50 por ciento para el INAPAM, estudiantes, maestros y toda la comunidad UNAM.

“Como pueblos indígenas, estamos orgullosos de nuestros quinientos años de resistencia”, escuchamos hace ya tiempo en una charla ofrecida en el marco de un congreso internacional. Una amiga se dirigió a mí y, susurrando, me dijo: “Yo, sobre todo, más que orgullosa estoy cansada de resistir”. Determinamos después hacer un ejercicio de imaginación en el que nos planteábamos mundos donde los motivos que nos obligaban a la resistencia simplemente no existían. No llegamos, en ese entonces, demasiado lejos. Nos dimos cuenta de que la resistencia era una narrativa que configuraba de raíz nuestra experiencia de habitar el mundo como pueblos indígenas y que, de resistir una y otra vez, los escenarios radicalmente utópicos habían abandonado nuestra imaginación. Mis utopías se hallaban configuradas casi siempre dentro de los límites que implica tener en cuenta la existencia omnipresente de los sistemas de opresión: fantaseaba con cambios legales, radicales si se quiere, pero siempre inscritos dentro del marco del Estado, por citar un ejemplo. Me pareció entonces un ejercicio urgente reconquistarle a la tierra de la utopía un valle de posibilidades inefables hasta ahora. Sin embargo, paradójicamente, tratar de imaginar esos escenarios radicales se convirtió en otra especie de resistencia narrativa. Parecía atrapada.

Necesitaba imaginar mundos radicalmente distintos porque incluso las narraciones que me atraviesan funcionaban para evitarlo. Resistía imaginando no resistir, imaginando no tener que resistir. Resistía queriendo escapar a las narrativas de resistencia que eran siempre moldeadas a modo de respuestas a los sistemas de opresión. Entendía, por ejemplo, que la existencia de una bandera mixe (tricolor también), de un escudo propio, de un himno ayuujk y de una ceremonia en la que se les rinde honores significaba un desafío simbólico a la bandera tricolor del Estado mexicano, a su escudo, a su himno, a sus rituales; la existencia de estos símbolos cimbraba los cimientos mismos de la narrativa nacionalista mexicana, pero, al imitarlos, replicaba su estructura y era esta narrativa la que vencía: un mundo en el que los símbolos de una nación, como la mixe en este caso, deben ser banderas, escudos e himnos. ¿Hay otras maneras de simbolizar? Buscar otras alternativas se convertía entonces en una reacción, en un acto de resistencia a la creación de símbolos propia de una categoría de opresión, como lo es el Estado mexicano para los pueblos indígenas. ¿Es imposible obviar la resistencia porque siempre es imposible obviar la opresión?

Aquí la publicación completa

Entre los títulos seleccionados se encuentra Garzón, un juez en juicio (2011), de Isabel Coixet, un documental que funciona como derecho de réplica para el magistrado Baltazar Garzón, quien tras una denuncia penal en 2007 fue apartado de un importante caso en su carrera: el caso Gürtel, sobre una red de corrupción política vinculada al Partido Popular y al empresario Francisco Correa.

A lo largo del documental, Garzón se defiende, aborda el tema de las imputaciones en su contra, la forma en que estas surgieron y las contradicciones; además de hablar de otros momentos cruciales en su trayectoria, como el terrorismo de la ETA, el recuerdo de su amigo Giovanni Falcone, juez asesinado por la mafia de Sicilia en 1992, la operación Nécora, el procesamiento de Augusto Pinochet o la corrupción en España.

Del sistema penal español, pasamos al espionaje global con el filme Citizenfour (2014) de Laura Poitras, periodista que a finales del 2013 fue contactada por el ex agente de la CIA, Edward Snowden, aventura que la llevó hacia Hong Kong para documentar el encuentro inimaginable.

Para Poitras todo comenzó con unos e-mails cifrados que llegaban a su bandeja bajo la firma de un tal “Citizenfour”, misterioso personaje que le aseguraba tener documentos y pruebas sobre los programas de vigilancia ilegales desarrollados e implementados por la NSA, en colaboración con otras agencias de inteligencia a lo largo del planeta. Esto la llevó a Hong Kong para lograr el primero de varios encuentros con uno de los hombres más buscados del mundo. Destaca la forma natural en la que se narra Citizenfour, documental sin pretensiones, filmado casi todo en un cuarto de hotel y que en instantes logra cobrar mayor suspenso e intriga que las películas hollywoodenses del género.

Con el documental René Char, nombre de guerra Alexandre (2007), el director Jérôme Prieur recupera la historia de René Char, poeta cercano a Bretón y a los surrealistas que se convertiría en líder de la resistencia maqui en las tierras de Provenza. A través de documentos, material visual y fragmentos de películas se reconstruyen los años de compromiso de este controversial personaje que fuera cercano también al filósofo Martin Heidegger. Prieur sigue el camino del poeta que se negó a refugiarse al otro lado del Atlántico, que se enfrentó a la ocupación, dirigió una armada “secreta” y brindó ayuda a los refugiados.

En medio de otro conflicto bélico y territorial, los directores Amer Shomali y Paul Cowan recuperan una historia entrañable de supervivencia en el documental Las 18 buscadas (2014), sobre dieciocho vacas adquiridas por una comunidad palestina a finales de los años ochenta, y que terminaron perseguidas por el ejército israelí. Consideradas un símbolo de libertad y resistencia, estas vacas lograron suministrar leche a los residentes palestinos de Beit Sahour durante años, ayudándolos a no depender de los productores israelís. La situación detonó que las vacas ilegales fueran declaradas amenaza de seguridad nacional por Israel. Finalmente, los habitantes del poblado las liberaron para no entregarlas, lo que devino en una eventual persecución de la milicia israelí.

Un acto tan subversivo merecía una hechura igual de desafiante; por ello el cineasta canadiense Paul Cowan y el artista visual y director palestino Amer Shomali decidieron narrar la historia con animación y a partir del punto de vista de cada una de las bovinas. En el filme, ellas cobran una personalidad entrañable: Rivka, la hippie amante de la paz, Lola, la fanática de Madonna, y Ruth, la líder, entre otras. Todas charlan con acento clasemediero de California y son adoctrinadas con un prejuicio hacia los palestinos; visión que irá cambiando conforme evoluciona el filme.

Para cerrar, también podrá verse la cinta Uyghurs: Prisioneros del absurdo (2014) de Patricio Henríquez, documental que narra la increíble odisea de veintidós hombres de la perseguida etnia china uigur, que fueron detenidos en Guantánamo. El trabajo de Henríquez cuenta cómo estos musulmanes de habla turca fueron perseguidos desde Beijing hasta Cuba, y muestra la injusticia por la que pasan, en particular, tres de estos prisioneros del absurdo, quienes fueron injustamente vinculados a redes mundiales de terrorismo sin razón alguna.

El aumento implacable de las temperaturas globales está poniendo en peligro los arrecifes de coral en todo el mundo. Si las temperaturas globales aumentan en 2°C, ha concluido el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, los arrecifes tal como los conocemos prácticamente desaparecerán en todo el mundo. Hoy en día, el planeta está en camino de romperse a 3°C para el 2100. Luego está la amenaza adicional de la acidificación del océano. La absorción de dióxido de carbono del mar disminuye el pH del agua de mar, lo que lo hace corrosivo para las capas de carbonato de calcio que forman los corales y muchas otras criaturas marinas.

A solo 75 kilómetros de la costa del centro de investigación, en la Universidad de Melbourne en Australia, la Gran Barrera de Coral de Australia, la más grande del mundo, ha sido golpeada por una serie de olas de calor que han matado a la mitad de sus arrecifes coralinos.

La amenaza a orillado a la investigadora, genetista de corales, Madeleine Van Oppen, en una destacada defensora de algo en lo que se consideraba en contra hace unos pocos años: la creación de razas de coral que pueden soportar cambios radicales de temperatura bajo el agua. Y a ayudado a hacer de Australia un imán global para los científicos de arrecifes.

Una de las principales atracciones es el Simulador Nacional del Mar (National Sea Simulator) que se inauguró en 2013 por el Instituto Australiano de Ciencias Marinas (AIMS). Aquí, en docenas de tanques de agua de mar donde las condiciones controladas de laboratorio, son ideales para los corales, Van Oppen y otros científicos están jugando con criaturas que son la piedra angular de los ecosistemas de arrecifes.

Imagine a ecologistas cultivando razas de árboles completamente nuevas para reponer un desierto devastado. En la mente de algunos investigadores, el trabajo podría ayudar a dar forma al futuro de algunos de los lugares submarinos más ricos del mundo y ver si podrían dar a los arrecifes de coral una ventaja artificial en la carrera evolutiva en contra el cambio climático. Llamaron al esfuerzo «evolución asistida».

Pero el esfuerzo primero tendrá que superar desafíos técnicos formidables y la preocupación de que tales intervenciones puedan traer nuevos problemas.

Van Oppen y otros, están ‘rediseñando corales’ con técnicas tan antiguas como la domesticación de plantas (genética mendeliana, hibridización o cruza de organismos entre sí para analizar su descendencia) y tan nuevas como las últimas herramientas de edición de genes. Y los investigadores están adoptando actitudes más radicales que el metódico mundo de la ciencia de la conservación.

El coral desova solo una vez al año, liberando el material genético que es la base de trabajo de este laboratorio, el coral que recolectan de la costa y trasladan a laboratorio, y cuando estos organismos están listos para liberar miles de paquetes de óvulos y espermatozoides, el equipo también tiene que estar preparado para recolectar, mezclar y probar. Los óvulos morirán en unas horas si no son fertilizados por el esperma, y esta posibilidad no volverá por otros 12 meses.

Una de las características más notables de los corales, animales que son en parte plantas. Es que normalmente, los pólipos del coral (el coral es una colonia de pólipos, los pólipos son los individuos de esa colonia), viven en armonía con sus compañeros algales (algas micoscópicas que viven dentro de las células de los pólipos), que ayudan a alimentar a los pólipos y le dan a los corales sus colores brillantes. Sin embargo estas algas microscópicas (se sabe que el coral puede albergar cientos de variedades algales) cuando la temperatura del agua aumenta, los pólipos perciben a sus compañeros como irritantes y las expulsan como ocupantes ilegales no deseados. Esta expulsión provoca que el coral pierda su color, se blanquea y queda ‘hambriento’. Si el calor persiste, el coral no absorverá nuevas algas y puede morir. Sin embargo, el vínculo entre el coral y las algas es complicado, y todavía no se comprende completamente Y apenas están comenzando a examinar el papel desempeñado por el microbioma del coral, el conjunto de bacterias que habitan en un pólipo de coral.

Hoy en día, existen cuatro líneas principales de investigación: una involucra el cruzamiento de corales para crear variedades tolerantes al calor, ya sea mezclando cepas dentro de una especie o cruzando dos especies que normalmente no se cruzan. El segundo enlista técnicas de ingeniería genética para retocar coral o algas. Un tercero trata de evolucionar rápidamente cepas más resistentes de coral y algas criándolas durante generaciones en condiciones de laboratorio sobrecalentadas. Un cuarto enfoque, el más nuevo, busca manipular el microbioma del coral, puesto que la complejidad también ofrece múltiples caminos para los científicos que intentan forjar un vínculo menos frágil entre el coral y las algas.

El año pasado, Phil Cleves, un estudiante de posdoctorado en Stanford, se convirtió en el primero en informar con éxito el uso de la herramienta de edición de genes CRISPR-Cas9 en coral. Pero Cleves dice que no está interesado en crear nuevos tipos de coral. Más bien, ve a CRISPR como una herramienta para descifrar el funcionamiento interno del ADN de coral eliminando o desactivando los genes uno por uno. Espera identificar los genes que podrían servir como «interruptores maestros» que controlan cómo los corales enfrentan el calor y el estrés.

De cualquier manera, tales esfuerzos para rediseñar los arrecifes de coral hacen que personas como David Wachenfeld, científico jefe de la Autoridad del Parque Marino de la Gran Barrera de Coral, se sientan incómodos. Se supone que la autoridad debe proteger el arrecife y regular las actividades allí. En el pasado, eso significaba un enfoque de no intervención. Ahora, admite que «es casi inconcebible que no necesitemos estas herramientas«. Pero, agrega, «eso no significa que estoy contento con todo esto, esto es una gestión de crisis«.

Los científicos centrados en la cría de corales amantes del calor deben evitar debilitar otros rasgos clave, como sobrellevar el frío. La introducción de un nuevo coral en la escala necesaria para hacer mella en una red de 2900 arrecifes que abarcan un área de la mitad del tamaño de Texas es un desafío abrumador. Incluso en su estado dañado, la Gran Barrera de Coral todavía contiene cientos de millones de corales, lo suficiente para inundar el impacto genético de las nuevas especies de coral.

Un ejemplo de esto es la del «sapo de caña». En Australia, el sapo introducido en el territorio en 1935, para combatir a los escarabajos que dañaban la caña de azúcar, el sapo se transformó rápidamente en una plaga tóxica que envenenó la vida silvestre nativa y mostró poco apetito por los escarabajos. ¿Podría algún tipo de «súper coral», como algunos investigadores los han apodado, también volverse loco en los delicados ecosistemas de coral?.

«Dicho esto, por supuesto que hay riesgos, y debemos proceder con cautela«, dice.

Aún así, Van Oppen siente la presión de seguir moviéndose a un ritmo vertiginoso, a pesar de que las soluciones están muy lejos. «Desde que comenzamos este trabajo, hemos perdido más de la mitad de la Gran Barrera de Coral, al menos, y muchos otros arrecifes en el mundo«, recordó. Es culpa de la humanidad que los corales estén en ‘agua caliente‘. Ahora, dice ella, depende de la humanidad ayudar a los corales a mantenerse al día.

Fuente: Science

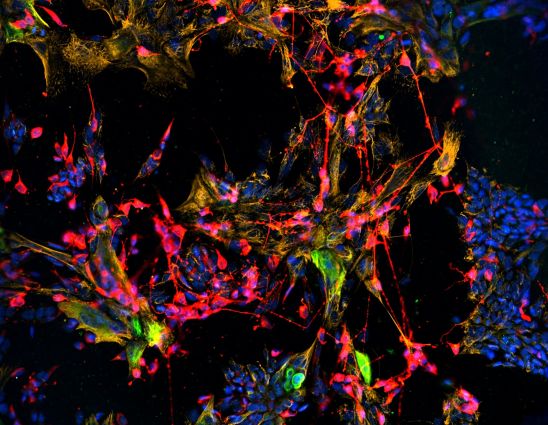

Un equipo de investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tufts, desarrolló un método para cultivar y mantener células madre olfativas en laboratorio, que se utilizarán para restaurar el tejido de la nariz. El descubrimiento aumenta la esperanza de que se puedan desarrollar futuras terapias para restablecer el sentido del olfato en las personas que lo han perdido por causa de una lesión o degeneración.

Los nervios que confieren el sentido del olfato son únicos en comparación con el resto del sistema nervioso, ya que pueden desencadenar una respuesta regenerativa robusta y casi completa después de una lesión.

Las células madre, llamadas células basales horizontales (HBC, del inglés Horizontal Basal Cells), podrían repoblar todos los tipos de células del epitelio olfativo (OE), incluidas las neuronas sensoriales, cuando son trasplantadas en tejido lesionado.

El tejido de OE contiene dos tipos de células madre: células basales globosas (GBC) y HBC. Las GBC se han cultivado con éxito y parecen tener un papel principal en la repoblación de células que se han perdido debido a la rotación de rutina (recambio celular normal). Sin embargo, las HBC permanecen inactivas y no se activan hasta que se produce una lesión.

Desafortunadamente, los estudios sobre estas células se han visto limitados por el hecho de que no han sido capaces de multiplicarlas y mantenerlas en cultivo.

Los resultados de este nuevo método fueron publicados hoy en la revista Stem Cell Reports, este avance allana el camino para futuras investigaciones sobre terapias de trasplante de células madre, o enfoques farmacológicos capaces de estimular a las células madre en la nariz para regenerar el tejido.

En el estudio, los investigadores determinaron las condiciones óptimas para multiplicar y mantener células madre sanas de HBC en el cultivo.

«Una vez que determinamos que podíamos cultivar HBC en el laboratorio y que expresaban los mismos marcadores moleculares de identificación encontrados in vivo, tratamos de confirmar si funcionarían tan bien como los HBC in vivo, ¿pueden regenerar el tejido lesionado? ¡Y lo hicieron!», dijo James Schwob, autor del estudio y profesor de Biología Química y Molecular del Desarrollo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tufts.

Schwob y su equipo descubrieron que los HBC cultivadas en el laboratorio eran capaces de rellenar los sitios donde se había sufrido una lesiones olfativa, generando múltiples tipos de células, incluidas las células basales y neuronas sensoriales olfativas.

«Las HBC en el cultivo permanecieron inactivos, más o menos como lo hacen in vivo, pero pudimos activarlas para iniciar el proceso de diferenciación hacia las variadas células epiteliales olfativas, justo antes de ser trasplantadas en el tejido lesionado», señaló Jesse Peterson, primer autor del estudio y actualmente integrante posdoctoral en el Laboratorio de Biología Molecular. Peterson realizó el estudio como parte de su tesis doctoral en la Escuela de Graduados en Ciencias Biomédicas de Sackler, en la Universidad de Tufts, y fue asesorado por Schwob.

El desencadenante utilizado fue el ácido retinoico, que tiene el efecto de disminuir los niveles de la proteína P63 en las células, lo que lleva a la activación de las células madre. P63 funciona como un «interruptor de control maestro» y se sabe que sus niveles disminuyen durante una lesión, haciendo que las HBC pasen de su estado latente hacia la activación en estudios in vivo.

Una comprensión más completa del papel de P63 se ha visto obstaculizada por el lento ritmo de los estudios in vivo. Pero ahora, que han logrado mantener las HBC en cultivos en el laboratorio, los mecanismos de activación se pueden examinar más de cerca.

«Ahora que podemos crear una reserva de células madre inactivas, vemos esto como una herramienta útil para explorar formas de guiar la diferenciación celular hacia tipos de células específicos, y desarrollar nuevas terapias con células madre para la regeneración tisular y sensorial, utilizando las propias células madre del paciente, para su cultivo y posterior trasplante, o para intervenciones farmacológicas dirigidas a la activación de las células madre latentes del paciente dentro de la nariz», destacó Schwob.

Las moscas de la fruta (cuyo nombre científico es Drosophila melanogaster, o también conocida como mosca del vinagre) tienen grandes ojos y son largas y delgadas, aman las bananas podridas y, siguiendo las órdenes de sus cerebros del tamaño de una cabeza de alfiler. Este insecto tiene un ciclo de vida de diez días y que una hembra puede poner hasta 500 huevos en una semana.

No requieren mucho espacio y hacen pocas demandas a su entorno: basta con un pequeño recipiente de plástico o vidrio y una nutrición adecuada. Si también se mantienen los niveles correctos de temperatura y humedad, se pueden mantener sin problemas y se multiplicarán.

Situaciones idóneas para mantenerlas en laboratorio.

Históricamente el genoma de una mosca fue uno de los primeros en ser descifrados por los científicos, una tarea que se completó en el año 2000. Drosophila posee alrededor de 15,000 genes, mientras que los humanos poseen 24,000.

Pareciera que las moscas de la fruta y los humanos tienen poco en común.

Con estas líneas, el poema The Fly, William Blake se planteó una pregunta inusual para un poeta que escribió hace 200 años. A primera vista, parece que hay pocas similitudes entre el Homo sapiens y los insectos. Sin embargo, Blake no estaba tan seguro. Podía ver conexiones. Y en los últimos años, la ciencia ha encontrado que probablemente tenía razón.

Ahora sabemos que:

Hasta en el espacio, la NASA durante un proyecto que inició en el 2015, envió junto con los astronautas una misión a la Estación Espacial Internacional (conocido como Fruit Fly Lab), para explorar los efectos que tienen los viajes espaciales a largo plazo sobre los seres humanos.

A la mosca no le otorgaron hasta ahora ningún premio, pero al menos seis trabajos que, utilizando como modelo a Drosophila, han ganado el Premio Nobel en Fisiología o Medicina.

Por todo ello, Drosophila ha sido uno de los modelos favoritos para la investigación y ha ayudado a desentrañar los secretos de la fisiología humana y la biología en general.

Este romance de amor con Drosophila comenzó a principios del siglo XX, cuando el biólogo estadounidense Thomas Morgan usó moscas de la fruta para confirmar que los genes se encuentran en los cromosomas, como las perlas de una cuerda, y que algunos genes están vinculados, en otras palabras, se heredan juntos. Al hacerlo, Morgan estableció la genética como una ciencia moderna.

«Es casi como si estuvieran diseñados para ayudar a los científicos«, dice Steve Jones, investigador y miembro del Departamento de Genética, Evolución y Medio Ambiente, del Colegio Universitario de Londres. Como resultado, la mosca de la fruta ha desempeñado un papel clave en el desenlace de los procesos biológicos durante el último siglo.

Los investigadores pueden modificar el genoma de Drosophila con relativa facilidad. Durante mucho tiempo, esto se logró con la ayuda de sustancias o radiación que modificaron el código genético. Hoy en día, los científicos pueden utilizar la herramienta CRISPR-Cas9, por ejemplo, para cambiar o desactivar secciones específicas del genoma en una célula de mosca. Gracias a estos métodos rápidos y asequibles, ahora hay varias decenas de miles de cepas de Drosophila modificadas genéticamente en el mundo, muchas más que las de cualquier otro organismo.

«Drosophila es ahora el organismo más conocido del planeta debido a todos estos trabajos«, dijo el profesor Andreas Prokop, de la Universidad de Manchester.

Fuente: The Guardian

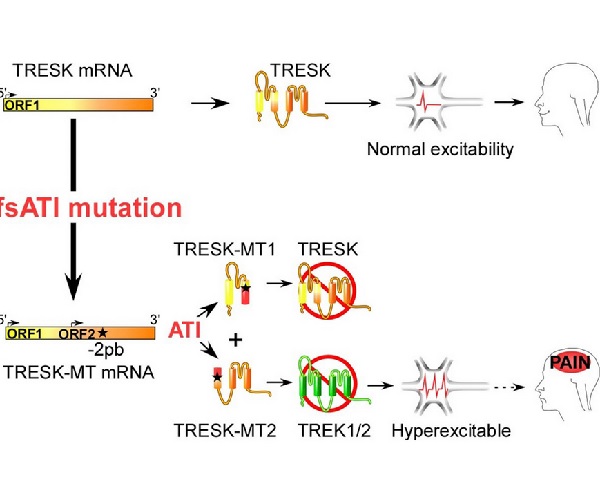

La migraña es un trastorno neurológico que afecta al 15 por ciento de la población y tiene una base genética, ambiental y hormonal.

Esta patología causa episodios recurrentes y severos de dolor de cabeza, y en algunos casos, también náuseas, vómitos y fotofobia.

Un 80 por ciento de los casos se consideran migraña sin aura, y el 20 por ciento restante son episodios en los que el dolor de cabeza está precedido por síntomas neurológicos transitorios que suelen ser visuales (migraña con aura).

Pese a la elevada prevalencia de este tipo de cefalea (dolor de cabeza intenso), todavía se desconocen la mayoría de las causas genéticas y los mecanismos fisiopatológicos que están implicados en ella, lo que dificulta encontrar tratamientos eficaces.

Los episodios de migraña están relacionados con una mayor excitabilidad eléctrica de las neuronas sensoriales. La actividad eléctrica está controlada por unas proteínas, proteínas conocidas como canales iónicos, que se encargan de facilitar o inhibir la activación de las neuronas.

Ahora un estudio publicado en la revista Neuron, en el que participan los expertos Xavier Gasull y Alba Andrés-Bilbé, de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Barcelona (UBNeuro) y del Grupo de Investigación en Neurofisiología del IDIBAPS, encontró que una mutación en el gen que codifica para el canal iónico TRESK, da lugar a una proteína disfuncional que altera la capacidad del canal para reducir la actividad eléctrica, y por lo tanto, induciendo el dolor migrañoso.

En paralelo, esta mutación también genera otra proteína alterada que afecta a la función fisiológica de otros canales iónicos como el TREK1. El descubrimiento de un mecanismo por el que una mutación genera dos proteínas disfuncionales, un proceso quizás compartido con otras patologías genéticas, también abre nuevas perspectivas que habrá que explorar en el futuro.

«Paradójicamente, hasta ahora se habían descrito otras mutaciones que también eliminaban la proteína TRESK, pero que no provocaban migraña. En el nuevo estudio, comprobamos que es necesaria la combinación de los dos factores para que haya una mayor activación eléctrica de las neuronas sensoriales, lo que provoca el dolor característico de la migraña», señaló Gasull.

Las células artificiales son construidas como modelos de células naturales, para que de forma análoga a las naturales, puedan sintetizar sus propios constituyentes utilizando la energía disponible en el medio ambiente.

Muchos sistemas subcelulares se han construido simplemente mezclando componentes celulares juntos. Sin embargo, las células vivas reales son capaces de construir y organizar sus propios componentes.

En este sentido, un equipo de investigadores dirigido por el profesor Yutetsu Kuruma, del Instituto de Ciencias de la Tierra y la Vida (ELSI) del Instituto de Tecnología de Tokio, ha construido células artificiales simples que pueden producir energía química, energía que después puede utilizar la célula para sintetizar compuestos básicos para su supervivencia.

Este trabajo publicado en Nature Communications, marca un hito importante en la construcción de células artificiales totalmente fotosintéticas, y puede arrojar luz sobre cómo las células primordiales usaron la luz solar como fuente de energía al principio de la historia de la vida.

En la investigación, los autores combinaron un sistema de síntesis de proteínas que consistía en varias macromoléculas biológicas recolectadas de células vivas, y pequeños agregados de proteínas y lípidos llamados proteoliposomas, que contenían las proteínas ATP sintasa y bacteriorrodopsina, también purificadas de células vivas, dentro de membranas lipídicas sintéticas.

La ATP sintasa es un complejo de proteínas biológicas que utiliza la diferencia de energía potencial entre el líquido dentro de una célula y el líquido en el entorno para producir la molécula trifosfato de adenosina (ATP), que es la «moneda energética» de la célula.

La bacteriorrodopsina es una proteína que recolecta luz de microbios primitivos, los cuales usan energía de la luz para transportar iones de hidrógeno fuera de la célula, generando así una diferencia de energía potencial para ayudar a la ATP sintasa a funcionar.

Durante los experimentos, el proceso de fotosíntesis ocurrió como lo esperaban los científicos. Las células artificiales imitaron a las células reales creando ARN mensajero (ARNm) a partir del ADN y luego elaborando proteínas a partir del ARNm.

Kuruma cree que el punto de mayor impacto de este trabajo es que las células artificiales pueden producir energía para sintetizar las partes de la célula en sí. Esto significa que las células artificiales se podrían hacer para que sean energéticamente independientes y entonces sería posible construir células autosostenidas, al igual que las células biológicas reales.

Sin embargo, este trabajo demuestra que un sistema simple de inspiración biológica que incluye dos tipos de proteínas de membrana es capaz de suministrar energía para dirigir la expresión génica dentro de un microcompartimiento. Por lo tanto, las células primordiales que utilizan la luz solar como fuente de energía primaria podrían haber existido en una etapa temprana de la evolución de la vida antes de que surgieran las modernas células autótrofas.

El equipo cree que los intentos de construir células artificiales vivas ayudarán a comprender la transición de la materia no viva a la viva que tuvo lugar en la Tierra primitiva y ayudarán a desarrollar dispositivos basados en la naturaleza que pueden detectar la luz y provocar reacciones bioquímicas.

Estos sistemas de células fotosintéticas artificiales también ayudan a allanar el camino para la construcción de células artificiales energéticamente independientes.

El hongo Batrachochytrium dendrobatidis provoca la quitridriomicosis, una enfermedad que afecta a la mayoría de especies de anfibios del mundo. El hongo es originario de Asia, donde las especies locales parecen no verse afectadas por la enfermedad que provoca.

Un estudio internacional dirigido por la Universidad Nacional Australiana (ANU), fue publicado en Science, y confirma que el hongo quitridio es la especie invasora más destructiva que se conoce: al menos 501 especies de anfibios han sufrido declives poblaciones, y de ellas 90 se han extinguido a causa del patógeno, en los últimos 50 años.

La quitridiomicosis ataca la piel de los anfibios e impide la correcta regulación del agua y los electrolitos, generando un fallo cardiaco en los animales. «Se trata de una enfermedad muy virulenta que afecta a la fauna silvestre y está contribuyendo a la llamada Sexta Extinción masiva de especies en la Tierra«, explica Ben Scheele, investigador de la Universidad Nacional de Australia y autor principal del trabajo publicado.

La enfermedad mortal, la quitridiomicosis, está presente en más de 60 países; las partes más afectadas del mundo son Australia, América Central y América del Sur.

Dijo que el número sin precedentes de declinaciones coloca al hongo quitrídico entre las especies invasoras más dañinas del mundo, similar a las ratas y los gatos en términos de la cantidad de especies que cada una de ellas pone en peligro.

«Las enfermedades de la fauna altamente virulentas, incluida la quitridiomicosis, contribuyen a la sexta extinción masiva de la Tierra«, dijo el Dr. Scheele.

«La globalización y el comercio de especies silvestres son las principales causas de esta pandemia mundial y permiten que continúe la propagación de la enfermedad«, dijo. «Los humanos están moviendo plantas y animales alrededor del mundo a un ritmo cada vez más rápido, introduciendo patógenos en nuevas áreas«.

El Dr. Scheele dijo que se necesitaba con urgencia una mejor regulación de la bioseguridad y el comercio de vida silvestre para prevenir más extinciones en todo el mundo.

«Es realmente difícil eliminar los hongos quitrídicos de un ecosistema; si está en un ecosistema, lamentablemente se queda allí. Esto se debe en parte a que la enfermedad no mata a algunas especies«, dijo.

Por un lado, es una suerte que algunas especies sean resistentes al hongo quitrídico; pero, por otro lado, significa que estas especies portan el hongo y actúan como un reservorio para él, por lo que hay una fuente constante del hongo en el medio ambiente.

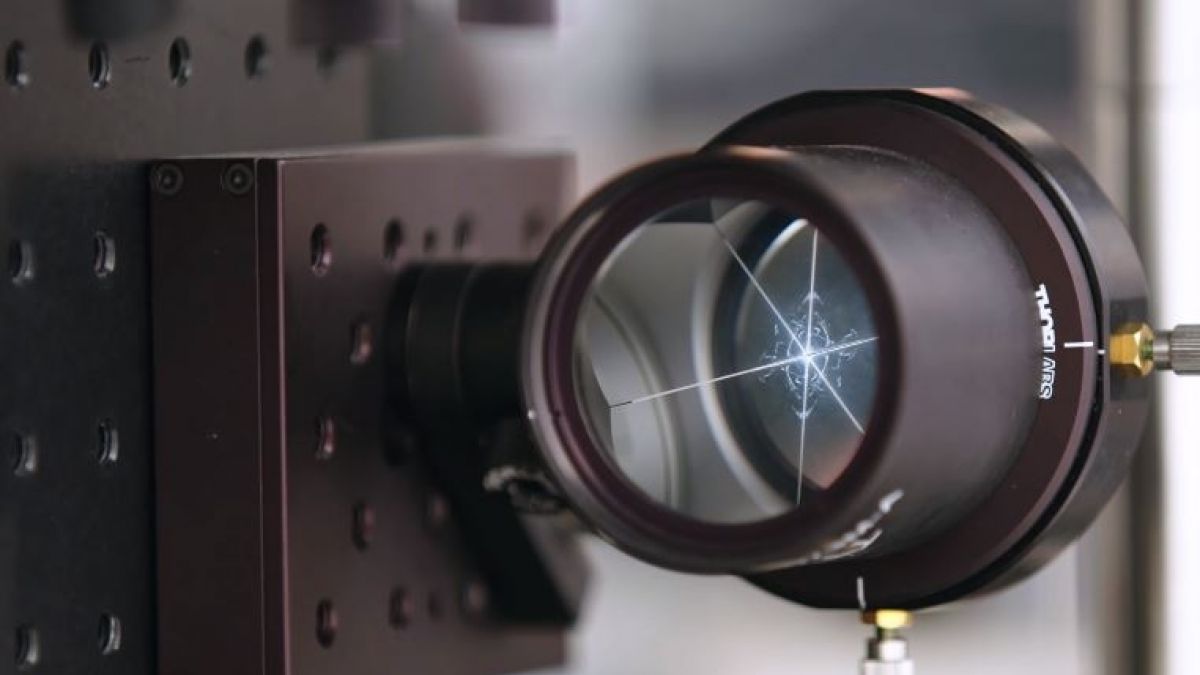

La luz viaja a 186,000 millas por segundo (300,000 kilómetros por segundo) y se cree que establece el límite de velocidad insuperable del universo. Pero, ¿cómo es realmente la velocidad de la luz?

Puede parecer una pregunta ridícula, pero los investigadores ópticos del Instituto de Tecnología de California (CalTech) construyeron recientemente la cámara más rápida del mundo para encontrar una respuesta.

En un nuevo vídeo publicado en el canal de YouTube de The Slow Mo Guys, los investigadores de CalTech demostraron las capacidades de sus cámaras al filmar un rayo láser que pasa a través de una botella de leche a unos 100 mil millones de cuadros por segundo. A modo de comparación, la mayoría de las películas se graban a 24 fotogramas por segundo.

En las imágenes resultantes, los fotones atraviesan la leche como una nube azul mientras el láser recorre la pantalla de izquierda a derecha. Las moléculas de leche ayudaron a dispersar los fotones en el rayo láser, similar a como las nubes de polvo cósmico dispersan la luz de las estrellas que de otra manera serían invisibles.

Según Peng Wang, el estudiante posdoctoral de CalTech, que mostró la cámara en el nuevo vídeo, la luz viajó a lo largo de la botella en unos 2,000 picosegundos, o 2 millonésimas de segundo.

Sorprendentemente, 100 mil millones de cuadros por segundo es solo una fracción de lo que la cámara CalTech es capaz de capturar. Conocida como T-CUP, la cámara se describió por primera vez en un artículo de octubre de 2018 en la revista Light: Science and Applications, y se informa que es capaz de fotografiar la luz a 10 billones de fotogramas por segundo. Los investigadores desarrollaron T-CUP con el propósito de filmar pulsos láser ultracortos con un detalle increíble, en otras palabras, para capturar la velocidad de la luz.

Fuente: LiveScience

La Escuela Nacional Preparatoria 3 Justo Sierra se coronó en los Juegos Universitarios de Voleibol de Sala en la categoría media superior de la rama femenil, al superar a la selección de la Preparatoria 5 José Vasconcelos.

“Se vivió un partido difícil, he vivido mis tres años esta final contra Prepa 5, de venir perdiendo se logró remontar y eso sólo con entusiasmo. El voleibol es un deporte muy importante para mí y compartirlo con mis compañeras es una gran satisfacción, siempre hay que buscar el equilibrio entre la escuela, a veces toca ir a entrenar hasta Ciudad Universitaria y en el trayecto ir estudiando. Es un gran orgullo dejar una huella para mi escuela y ganar este tipo de competencias vale más” comentó Adriana Cortés de la Prepa 3.

Por otro lado, en la rama varonil el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan se impuso a la Escuela Nacional Preparatoria 2 Erasmo Castellanos.

“Fue un partido muy fuerte, Prepa 2 es un rival difícil, pero se logró el objetivo; para un CCH Naucalpan ganar unos Juegos universitarios es un orgullo no sólo personalmente, sino como universitario. Sigue el Nacional y de igual manera espero poner a la UNAM dentro de los primeros lugares”, destacó Jesús Yáñez del CCH Naucalpan.

En el Foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario se presenta El ensayo (10 out of 12), obra dirigida, traducida y adaptada por Ana Graham y Antonio Vega que lleva al espectador a experimentar y vivir el teatro a través de todos los sentidos.

El ensayo (10 our of 12), de Anne Washburn, es una comedia innovadora que le permite al público –con la ayuda de un audífono-, ver lo que está sucediendo en el escenario y además escuchar lo que sucede fuera de escena, convirtiéndose así en testigo silencioso del proceso creativo que conlleva la realización de una obra de teatro.

En entrevista con Ana Graham, co-directora de la puesta en escena, declara que hacer teatro sobre el teatro no es nada nuevo; sin embargo, El ensayo (10 out of 12) tiene su propio mérito al ser una representación de uno de los momentos más esquizofrénicos del trabajo que se hace en el teatro, de acuerdo a sus palabras:

“Lo que queremos es que el público venga, se divierta y se identifique. Creo que no necesitas hacer teatro para identificarte en la pasión que pone la gente en algo que ama. La respuesta que espero del público es esa: Yo no hago teatro, hago otra cosa, pero tengo la misma sensación, el mismo sentimiento cuando veo este proceso y veo las pasiones que se manejan, veo el amor con el que se hace el teatro, empiezo a ver al teatro de una manera distinta.”

Como aprecia en la obra, el ensayo técnico es el más importante en el proceso de montaje de una puesta en escena; son esas últimas horas con las que se cuenta para que los creativos terminen su trabajo, los técnicos se aprendan la obra y todo lo que el director y los actores imaginaron en el salón de ensayos se convierta en realidad siempre con el riesgo de que todo salga mal durante el estreno.

El ensayo (10 out of 12) estará disponible a partir del 10 de marzo al 14 de abril en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario. Para más información, consulta la página web de Teatro UNAM.

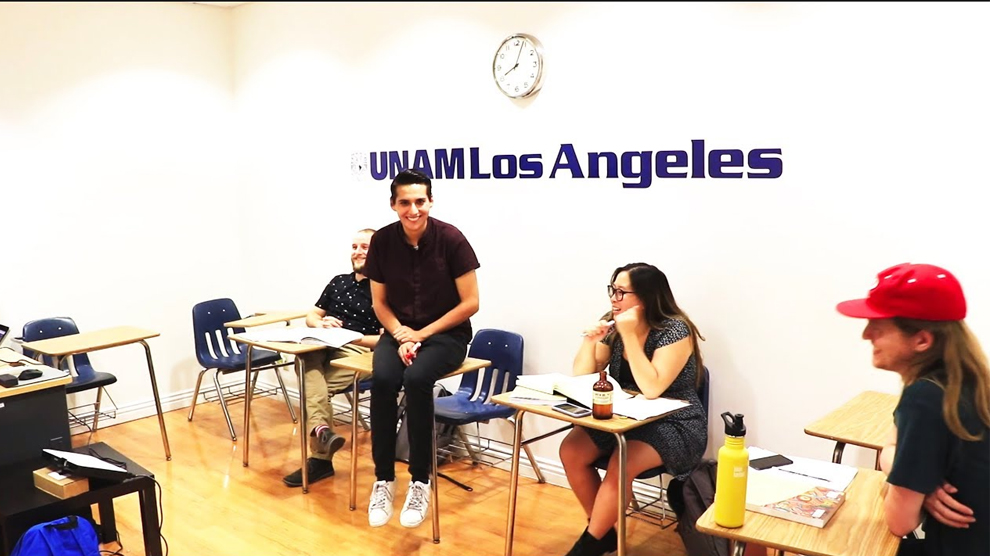

Como parte de un convenio entre la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán y la sede de la UNAM en Los Ángeles, el estudiante Daniel Torres tuvo acceso a un programa de prácticas profesionales que le ayudará para obtener su título universitario.

El alumno de la carrera en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera en la FES Acatlán, lleva seis meses como profesor en UNAM Los Ángeles. En ese sentido, señaló que esta experiencia le ha permitido no sólo desarrollarse profesionalmente, sino también en el plano personal, pues convivir con una cultura diferente ha expandido su perspectiva con respecto a la escuela, la familia y la vida en general.

“Soy profesor de español, estudié la licenciatura de Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, entonces tengo todas las bases pedagógicas, lingüísticas, etcétera, y aquí llego a Los Ángeles y participo con UNAM Los Ángeles y la Universidad de California. En ambas soy profesor de español, pero hacia diferente público. En UNAM Los Ángeles soy profesor de español para personas extranjeras que no tienen nada de conocimiento o conocimiento de español, pero que lo estudiaron en la escuela, digamos no es su primera lengua”.

En entrevista para UNAM Global, dijo sentirse satisfecho con su crecimiento profesional, debido a los retos que ha encontrado al enseñar el español a diferentes clases de alumnos. Asimismo, invitó a cualquier alumno de la Máxima Casa de Estudios a buscar las oportunidades y animarse a participar en las diferentes convocatorias que la UNAM ofrece.

“Yo considero que la UNAM nos da todo, movilidad académica a los países que quieras. Yo vine aquí a Los Ángeles y también tuve la oportunidad de viajar a un país fuera del continente, pero así como lo hice, creo que las personas tienen que atreverse”.

La sensación que provoca el discurso de igualdad e inclusión no sólo modifica nuestra propia conducta, nos hace creer que somos parte de una sociedad donde cualquier expresión de violencia y discriminación son mal vistas y condenadas.

“Como cualquier anomia social, en cualquier momento saldrá de plano para hacernos pensar que estamos en una nueva sociedad. El capitalismo es capaz de hacer esto. Se apropia de cualquier tipo de discurso —en pro de un cambio social— y lo usa a su favor para que, incluso, uno pueda celebrarlo pensando que se es más incluyente”, destacó en entrevista Ricardo Trujillo Correa, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM.

El discurso se desvanece cuando la xenofobia, la discriminación y el racismo se manifiestan en hechos violentos como el atentado supremacista contra dos mezquitas, ubicadas en Christchurch, Nueva Zelanda, o el perpetrado en Oslo, Noruega, contra un campamento juvenil.

La violencia se encuentra en todas partes del mundo y en todas las clases sociales. Michael Moore la llevó a la pantalla grande a través de su documental Masacre en Columbine. El académico universitario refirió que matanzas como éstas siempre han sucedido, la diferencia radica en que ya no sólo se da en estratos bajos, sino en poblaciones blancas y de clase media.

De acuerdo con Trujillo Correa estos eventos son el efecto de una estructura social que nada tiene que ver con la individualización ni con un problema novedoso, es más bien, una misma melodía tocada en diferentes tonos. Es el ejercicio de la individualidad por encima de la colectividad.

“No me extraña en absoluto lo que está sucediendo, lo que me extraña es que nos extrañe ese tipo de eventos como si realmente fuera un evento diferente cualitativo. Deberíamos de reflexionar cómo como sociedad esto solamente es una nota más alta de una melodía que hemos estado construyendo, y que lo vemos en nivel micro y a nivel macro. Estamos en una sociedad que no encuentra otra mejor manera de reivindicar al individuo que a través de la violencia”.

El docente en Psicología Social reiteró su postura en torno al papel que juega el capitalismo en las diferentes culturas. Para él, el hilo discursivo se refleja en la forma en cómo opera el capitalismo, un sistema social que no sólo es económico, sino ideológico, y como tal, “se adentra en nuestras costumbres y prácticas generando inequidad social al grado de exacerbar cualquier tipo de violencia como discurso”.

Así pues, en el hecho de que unos tengan algo en abundancia y otros carezcan de ello, genera una acumulación de resentimiento que tarde o temprano provocará una tensión social que estallará ante cualquier estímulo, ya sea por racismo o por condición socioeconómica.

En este sentido, Ricardo Trujillo sostuvo que es imposible pretender que baje la discriminación o la sensación de amenaza por las alteridades, pues vivimos en una sociedad que lo que busca es “que la alteridad nunca me pueda tocar porque me contamina. Bajo esta idea, cada quien crea su propia comunidad dándole la espalda a lo demás”.

Estamos dentro de la tormenta perfecta

Trujillo Correa aseguró que la violencia es inherente a nuestro comportamiento, “está dentro de cada persona”, por tanto, si a este comportamiento le agregamos estresores sociales como la pobreza, la inequidad, la falta de oportunidades laborales, etcétera, se maximizará la probabilidad de que existan más crímenes por odio y racismo, es decir, estamos dentro de la tormenta perfecta.

“En este tipo de situaciones somos víctimas, victimarios y cómplices. Reflexionemos qué tipo de limitantes y estresores sociales generamos como cultura para hacer estallar a una persona, quien seguramente tiene problemas para conseguir trabajo, tener una buena familia y tener los suficientes satisfactores económicos”, concluyó.