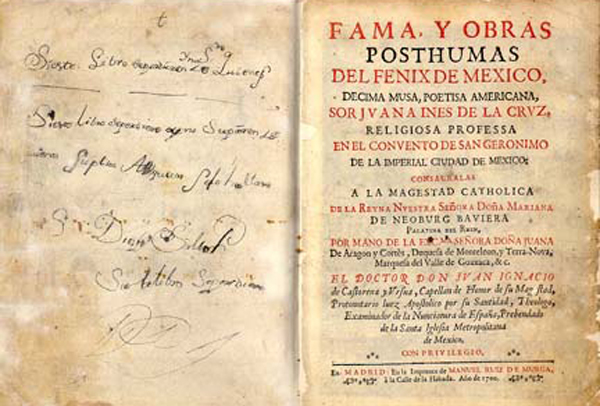

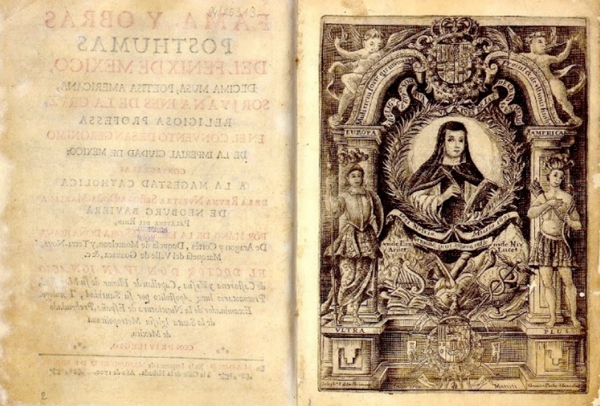

Los libros raros y curiosos son un tesoro de toda biblioteca antigua, son el principio de su historia. La Biblioteca Nacional de México (BNM) tiene una colección rara avis que incluye algunos incunables, entre otras colecciones.

En la entrada de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, por ejemplo, se exhiben La Biblia impresa por Gutenberg, obra rara por su singularidad fundacional, y la biblioteca de Thomas Jefferson, colección de libros raros y origen de la Biblioteca del Congreso. También hay otros libros célebres, como el primer folio de William Shakespeare.

Dicho folio es la primera edición de 36 obras teatrales de Shakespeare. Apareció después de su muerte en 1616. Recientemente se vendió un primer folio en diez millones de dólares en Nueva York. Cuestan tanto porque son escasos y son lo más cercano a los manuscritos de dramaturgo inglés.

Por la solapa del tema

De autores y libros que pueden conformar una biblioteca digital selecta nos habla el doctor Pablo G. Mora, director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas (IIB), previo repaso por la solapa del tema.

De colecciones mexicanas y otras no necesariamente raras se seleccionarán algunos autores, libros y documentos que pueden considerarse raros y curiosos, no sólo desde la bibliología, sino también desde la literatura.

La colección de raros y curiosos de la BNM, bajo resguardo de la UNAM, contiene alrededor de 11 mil registros, entre los que destaca, por ejemplo, La Divina Comedia, de Dante Alighieri, que data de 1494. Es un incunable, es decir, un libro impreso entre la invención de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg y principios del siglo XVI.

Algunos son ediciones príncipes, otros, primeras ediciones americanas del siglo XVI, cuando llegó la imprenta a México en 1539.

Los otros raros

Un libro se considera raro y curioso por su singularidad, escasez, edición numerada, manufactura, belleza de sus ilustraciones, por el nombre del impresor (Gutenberg, el más apreciado), la dedicatoria del autor, el estilo literario, el lugar de impresión, el tipo de manuscrito, la tipografía, las notas al margen, libros autobiografiados, etcétera.

Sin embargo, también hay otros raros desde la literatura que pueden suscribirse a lo raro y curioso desde su singularidad temática y estilística: son los heterodoxos.

Paul Verlaine fue uno de los primeros en hacer una galería de lo que podemos llamar escritores raros de la cultura finisecular: Los poetas malditos (1888), libro que fue catalogado como un raro.

En ese libro Verlaine honra a Arthur Rimbaud, Tristán Corbière, Stéphane Mallarmé, Marceline Desbordes-Valmore, Auguste Villiers de L’Isle-Adam, y a Pauvre Lelian (anagrama de Paul Verlaine).

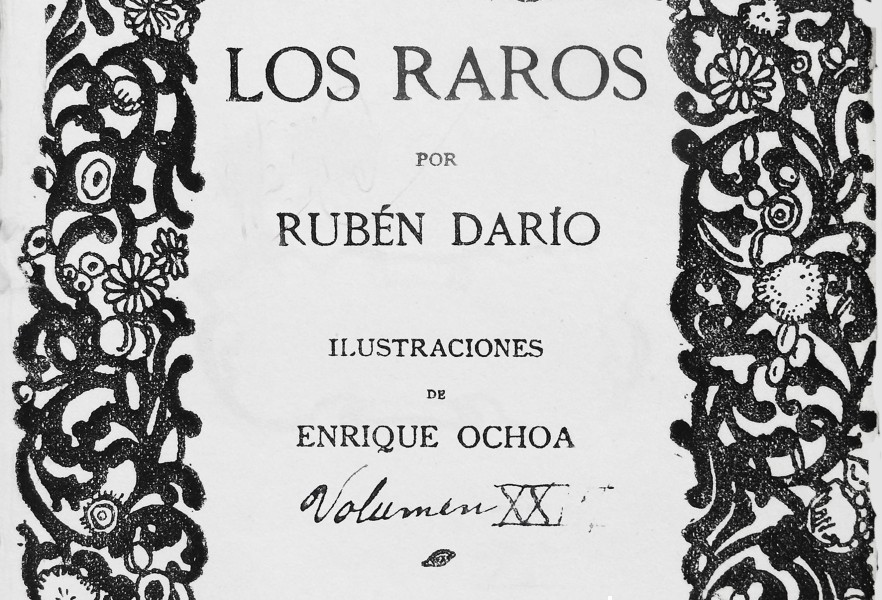

El nicaragüense Rubén Darío, padre del Modernismo en América Latina, hizo también una galería de escritores raros y curiosos siguiendo, en buena medida, los pasos del francés Verlaine.

En Los raros (1896), Darío incluye semblanzas de escritores marginales, no canónicos, que representan lo heterodoxo del estilo, lo anómalo dentro de una corriente literaria; autores que iluminan su obra con una luz distinta, “no usada”.

En esa galería destaca Edgar Allan Poe, escritores europeos y tres escritores latinoamericanos, entre los que llaman la atención están los cubanos José Martí y Augusto de Armas, y uno nacido en Montevideo, Uruguay: Isidore Lucien Ducasse, Conde de Lautréamont.

Sobre este tipo de libros, el IIB organizó un coloquio en 2016, en el centenario de la muerte de Darío. En noviembre próximo aparecerá como adelanto un libro heredero de la obra fundamental del nicaragüense: Los Raros y los otros, que recoge algunos “otros” escritores raros mexicanos.

Se incluye, por ejemplo, al impresor y escritor Luis G. Inclán, no por Astucia, una de las novelas más importantes del siglo XIX mexicano, sino por su biografía de un caballo: El Chamberín.

También se montó una exposición de raros y curiosos en la que incluso se exhibió un libro de ajedrez que destacaba por su diseño e ilustraciones.

Pero no todos los libros raros y curiosos son necesariamente antiguos. Algunos, publicados en los últimos años, tienen otras singularidades que los vuelven una rareza, una curiosidad para bibliófilos y adictos a la lectura.

Uno de ellos es el Archivo Blanco, publicado en 1995. Este libro de Octavio Paz ya no se ha reeditado y la obra original es toda una apuesta para la historia de la edición y del libro. sic [Archivo Blanco no es de Paz; propongo lo siguiente]

Uno de ellos es el Archivo Blanco. En 1967 se publicó Blanco, libro de poemas de Octavio Paz que no se volvió a editar, pero en 1995, para festejar el cumpleaños 81 del poeta, apareció una edición facsimilar de Blanco, a la que se acompañó del libro Archivo Blanco; la edición original es toda una apuesta para la historia de la edición y del libro.

Galería digital

Un proyecto de la UNAM para mostrar algunas de las joyas bibliográficas de la BNM a partir del descubrimiento de nuevos autores y fomentar la lectura es “Raros y curiosos: libros, escritores y documentos de México de los siglos XIX y XX”.

El doctor Pablo G. Mora trabaja en ese tema de investigación. Uno de sus productos será una biblioteca selecta digital de lectura que se espera esté lista para ‘ojearse’ en 2022.

En esta galería de rarezas el director del IIB incluirá a escritores nacionales y a tres extranjeros (dos españoles y un costarricense) que publicaron su obra en México. Son escritores al margen de corrientes literarias, con influencias poco comunes en su época, a veces visionarios.

En la biblioteca de Raros y curiosos figurará, por ejemplo, Santiago Sierra, hermano de Don Justo, fundador de la Universidad Nacional, quien dejó una novela inconclusa publicada con el título Viaje por una oreja (1869). Una rareza en la literatura y la novela fantástica.

También estará incluido “El Hombre Bisturí”, sobrenombre del médico Hilario Soto y Frías, que además de una singular escritura, hacía retratos y galerías.

Un escritor conocido pero que se puede leer como raro es Francisco Sosa, cuya Bitácora fue calificada como “un libro aburrido” por Antonio Saborit. Enrique Fernández Ledesma, ex director de la BNM, tiene una rareza en su producción; un libro de poesía maravilloso y único por su manufactura: Con la sed en los labios (1919).

El costarricense Rogelio Fernández Güell, quien también fue director de la BNM, escribió algunos libros raros. Esotérico y espiritista, como su compañero Francisco I. Madero, publicó, en 1911, su novela Lux et umbra.

Otros raros son Alfonso Junco, mexicano franquista quien cultivó la poesía religiosa y fue editor de la revista Ábside, o Efrén Hernández, una rareza en la cuentística y la edición mexicana por la forma como intervino sus propios libros.

Otros ejemplos de estos raros en el siglo XIX los encontramos en algunos de los modernistas, encabezados por Julio Ruelas, pintor y dibujante extraordinario, que publicó una serie de textos e ilustraciones basados en esa rara avis.

El poeta hispano-mexicano Gerardo Deniz es un autor inclasificable. Algunos de sus libros, además, son raros por su manufactura hecha con esmero artístico por impresores artesanales y marginales.

Pocas, pero no podían faltar las mujeres. Laura Méndez de Cuenca, escritora, poeta y feminista, también fue cronista de modas. El espejo de Amarilis, su única novela, la publicó por entregas en el periódico El Mundo.

Otra rara es Laureana Wright. En su revista Violetas del Anáhuac promovió el voto de la mujer en México, y publicó, entre otros libros, La emancipación de la mujer por medio del estudio.

Wright estuvo asociada con escritores afines al espiritismo, corriente filosófica del siglo XIX que les dio un punto de partida para desarrollar su veta literaria heterodoxa.

El desafío de descubrir

Raros y curiosos es un instrumento bibliográfico digital en proceso de construcción, que incluirá notas sobre por qué es rara y/o curiosa la obra y su autor. Será una colección de libros o “biblioteca lúdica” que busca detonar la curiosidad del lector y acercarlo a la belleza u originalidad de textos raros de los últimos dos siglos.

El próximo año, cuando se espera esté en una plataforma de internet, la biblioteca digital de libros y escritores mexicanos raros y curiosos de los siglos XIX y XX será una herramienta complementaria y siempre al margen de la colección original y de valor cultural inconmensurable, como es la Colección de obras antiguas, raras y curiosas de la Biblioteca Nacional.

a.jpg)

Mente cerrada

Mente cerrada Construir democracia y paz

Construir democracia y paz

Estos conocimientos sirven para poder detectar dichas enfermedades antes de que se desarrollen por completo y tratar a las personas correctamente.

Estos conocimientos sirven para poder detectar dichas enfermedades antes de que se desarrollen por completo y tratar a las personas correctamente.

Ya en el segundo tiempo y con América al acecho, Moya volvió ser factor. En una atajada espectacular, desvió el balón para mantener a Pumas con una ventaja de tres anotaciones en el marcador global.

Ya en el segundo tiempo y con América al acecho, Moya volvió ser factor. En una atajada espectacular, desvió el balón para mantener a Pumas con una ventaja de tres anotaciones en el marcador global.