Para entender el éxito de El Padrino es necesario entender el clima político y social en el que surgió, asegura Peredo Castro a 50 años del estreno del largometraje –el 14 de marzo de 1972– que convirtió a sus creadores en estrellas de la industria cinematográfica de Estados Unidos.

“Estamos en los años de lo que en el mundo de la investigación se conoce como el Nuevo Hollywood (el New American Cinema), el cine independiente estadounidense, etcétera. Un período que va del final de los años 60 a principios de los 70. Hay toda una revolución en la cultura cinematográfica estadounidense; por una parte, porque deja de tener vigencia la censura del Código Hays y se libera la posibilidad de referir en el cine temas que implican violencia, una mayor apertura a la sexualidad y críticas al American way of life; es decir: críticas al esquema de vida americano que se exportó como ideal para todo el planeta”.

“Es un contexto en el que, además, la propia sociedad estadounidense está viviendo un momento de mucha discusión; es la última etapa de la Guerra de Vietnam –una guerra que es un desastre–, empiezan los escándalos de corrupción que van a concluir con Watergate y la renuncia de Richard Nixon, está el movimiento hippie que cuestiona fuertemente el armamentismo y belicosidad de Estados Unidos”, explica Peredo.

El origen del largometraje se remonta a 1968, cuando Paramount –uno de los últimos estudios cinematográficos muy poderosos de aquellos años– entró en una “guerra” con Universal por conseguir los derechos de un manuscrito de 150 páginas firmado por Mario Puzo y que tenía por nombre The Mafia. Casi al mismo tiempo en que se estaba gestando El Padrino, otro filme de gánsteres, The Brotherhood (estrenada en México como Los hermanos sicilianos, de Martin Ritt, 1968), había fracasado en taquilla. Pero poco tiempo después el texto de Puzo, ahora titulado The Godfather, se convertiría en un best seller y empujaría al estudio a avanzar la producción de la película bajo la supervisión del productor Robert Evans, cuyos planes eran hacer una cinta de bajo presupuesto que no rebasara los dos o tres millones de dólares de producción.

Como se asienta en el libro Moteros tranquilos, toros salvajes: la generación que cambió Hollywood, de Peter Biskind, Evans tuvo dificultades en encontrar al director ideal para el proyecto, porque la mayoría de los nombres más importantes del momento lo rechazaron. Fue así que la película llegó a Francis Ford Coppola, quien aceptó el trabajo porque tenía una deuda financiera importante con Warner Brothers, tras el fracaso inicial de su productora American Zoetrope.

El éxito de El Padrino fue inesperado, subraya Peredo. “Significó un parteaguas para todos, aunque el estudio no le tenía confianza al proyecto. No querían a Brando porque decían que era un actor con fama de excesos y problemas en el set; no querían a Al Pacino porque no era el prototipo del galán de Hollywood, al estilo Paul Newman o Robert Redford: la América blanca rubia, de ojos azules o verdes coexiste con los italoamericanos y sus formas y rituales de vida en comunidad. Pese a las reticencias, El Padrino permitió la recuperación de Paramount, que atravesaba una crisis financiera fuerte. Su éxito fue tal que rivalizó en taquilla con películas míticas previas, como Lo que el viento se llevó”.

“Es uno de los casos afortunados en los que, habiendo concordancia entre el director con el productor ejecutivo, y el autor de la historia respecto a quienes deben ser los actores, una parte del éxito está segura. Fue para todos el lanzamiento a un estrellato que muchos de ellos no habían soñado. Para Coppola es su graduación como cineasta; más allá de lo que había hecho previamente, la película le da una estatura de director reconocido con todas las de la ley”, agrega el investigador.

Las razones de su éxito

A lo largo de 1972, El Padrino recaudó más de 240 millones de dólares en la taquilla alrededor del mundo, convirtiéndose así en un clásico instantáneo. Tras ver la película, Pauline Kael, crítica cinematográfica de The New Yorker, escribió que se trataba de “una visión amplia y sorprendentemente vívida de una dinastía de la mafia, en la que el crimen organizado se convierte en una obscena imagen de pesadilla de la libre empresa estadounidense”.

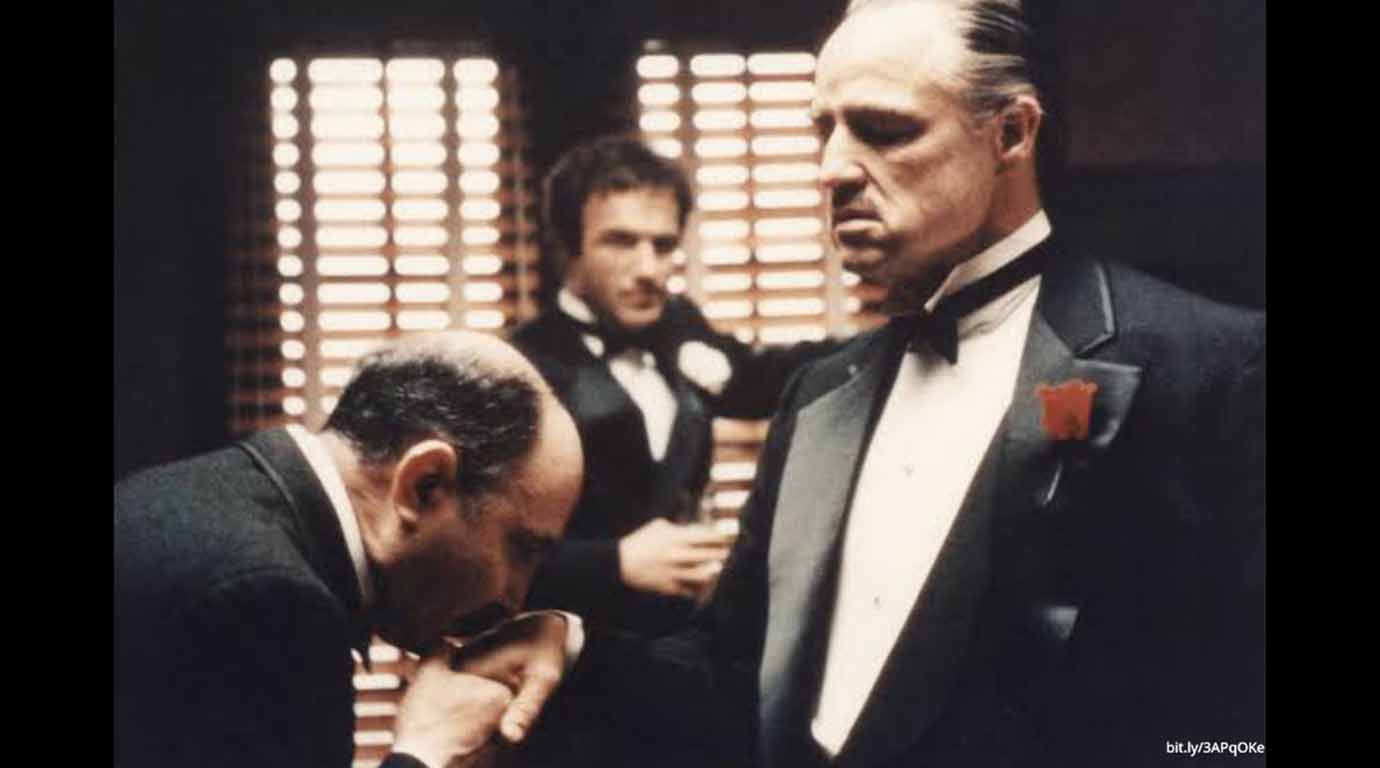

El largometraje se centra en don Vito Corleone, el respetado y temido jefe de una de las cinco familias de la mafia de Nueva York en los años 40, y los esfuerzos de sus hijos Connie, Sonny, Fredo y Michael, quien no quiere saber nada de los negocios sucios de su comunidad, pero deberá luchar por mantener el poder de la familia tras un atentado contra su padre. Y tendrá que hacerlo bajo los propios términos y códigos de la comunidad a la que pertenece.

Para el académico Francisco Peredo, la resonancia de la película con el público y lo que le ha permitido mantenerse vigente se relaciona con su mezcla del cine de gánsteres de los años 30, el cine negro de los 40, su crítica al American way of life y el impacto de la violencia gráfica que presenta.

“Funciona para el público y las comunidades de espectadores atraídas por la espectacularidad de una película que habla de gánsteres, que tiene el morbo de la violencia gráfica en los crímenes de los capos y sus esbirros contra los otros. Sin embargo, tiene otro componente fundamental: hablar del funcionamiento de grupos criminales que actúan con un código que los convierte en una especie de cofradía, en un grupo cerrado con una serie de reglas sobre las relaciones que mantienen, principios de conducta de acuerdo a lo que ellos conciben que es la lealtad, el sentido de compromiso, la reciprocidad –si recibiste un favor, en algún momento deberás pagarlo con otro favor–, el apego por los círculos cerrados de la familia y sus alianzas”.

“Por otra parte, la trama contiene, en su estructura dramática y personajes, temas que desde el origen de los tiempos son cruciales para la humanidad: una especie movida por sentimientos como la ansiedad por el poder, el honor, el odio, el rencor, la venganza, la solidaridad, la lealtad, la justicia por propia mano y sus consecuencias, etc. Todo lo que plasmaron por vez primera los clásicos griegos (Esquilo, Sófocles, Eurípides), todo lo que leemos en quienes historiaron las luchas por el poder entre las élites del Imperio romano. Todo lo que podemos ver en la dramaturgia de William Shakespeare, en términos de los sentimientos y pulsiones que mueven a los seres humanos, está recuperado, como en un microcosmos, en esa comunidad de italoamericanos que en pleno siglo XX emigran”.

“Pero emigran con toda la carga de su cultura, usos y costumbres. En su nueva tierra, Estados Unidos, encuentran la forma de hacerla operativa y funcional en el nuevo Estado que los acoge, el de las comunidades blancas, y logran así reproducir los códigos y las formas de sus relaciones familiares y comunitarias tal y como los practicaban en Sicilia, Palermo, Calabria o Nápoles, pero ahora en Nueva York, Chicago o cualquier otra gran urbe estadounidense: ahí donde el poder social y el dinero, en relación con el poder político, explican la coexistencia entre las comunidades WASP (White, Anglo-Saxon and Protestant) y las comunidades de los migrantes mediterráneos, que son católicos y ‘distintos’ por sus formas de vivir en términos de relaciones de familia y comunidad”.

“Se insertan así en un mundo de apariencias en el que, detrás de las imágenes de aparente prestigio y respetabilidad, se esconde la sordidez del mundo delincuencial que existe por los nexos con jueces, cuerpos policiales y prensa comprada, así como un esquema político-social que lo permite, que lo tolera”.

“Todo esto en conjunto, en El Padrino, nos permite atisbar las profundidades y sinuosidades de la naturaleza humana, igual que los grandes clásicos de otras artes, pero ahora en el gran arte del siglo XX: el séptimo arte, el cine”.

“Quienes la quieren ver como una película más de gánsteres la pueden enlazar con el cine de gánsteres de los años 30, como la primera versión de Caracortada, o al cine negro de los 40, las películas de crimen y delincuencia de la posguerra. Es una línea de continuidad que en alguna medida enlaza a la novela negra y al film noir con el tema de las bandas y mafias, el mundo del crimen en Estados Unidos, pero ahora no tanto en sus aspectos más visibles, sino con mayor énfasis en la profundidad de sus secretos, su interioridad y funcionamiento”.

“Hay quienes han hecho críticas muy agudas en el sentido de que se idealiza un poco la imagen del mundo gansteril, hasta el punto de que parece dotársele de un aura de romanticismo que no es positivo. Y si esto es así, podríamos sumarlo como una tercera arista que hace muy interesante a la película y explica que sea todo un fenómeno. Otro punto sería la alusión a la corrupción en el aparato judicial estadounidense y sus policías. Es algo que comparte con el cine de los años 40: decir que en este país hay corrupción y que, en muchos sentidos, es sistémica y estructural de los cuerpos policiacos y en los aparatos judiciales. Así se explica en cierta medida la lógica de la película: si esto pasa es porque hay omisión, permisividad o connivencia entre criminales y aparatos judiciales”.

Y concluye Peredo: “Cualquiera de estos puntos son demoledores a principios de los años 70; es una crítica demoledora para el sueño americano”.

Y concluye Peredo: “Cualquiera de estos puntos son demoledores a principios de los años 70; es una crítica demoledora para el sueño americano”.

Pese a todo, El Padrino generó una segunda y una tercera parte, y la saga estuvo a punto de tener una cuarta entrega. Por otro lado, existe un videojuego, así como una adaptación de la historia en la India. También se han hecho múltiples documentales para la televisión e inclusive se planeó una serie que, aunque no se hizo como tal, sí generó un modelo de producción cultural que después se ha visto en series como Los Soprano.

Digna de imitación, generadora de un modelo, la cinta es un clásico y tiene un impacto transgeneracional, como todos los clásicos en cualquier terreno de la historia cultural.

Agrega que eso es lo que analiza en su libro: qué imaginario movilizaba la cámara de María Novaro, hoy directora del IMCINE, en películas como Lola (1989) o Danzón, (1991); o el mundo metafórico y lleno de misterio que nos propone Busi Cortés en El secreto de Romelia (1988), Hotel Villa Goerne (1981) o en Serpientes y Escaleras, (1992); y el cine tan entrañable de Maryse Sistach, en películas como Conozco a las Tres (1983) o Los pasos de Ana (1991). “Cineastas de una generación que se plantó frente a la industria para hacer cine comercial sin dejar de ser cine de autora”.

Agrega que eso es lo que analiza en su libro: qué imaginario movilizaba la cámara de María Novaro, hoy directora del IMCINE, en películas como Lola (1989) o Danzón, (1991); o el mundo metafórico y lleno de misterio que nos propone Busi Cortés en El secreto de Romelia (1988), Hotel Villa Goerne (1981) o en Serpientes y Escaleras, (1992); y el cine tan entrañable de Maryse Sistach, en películas como Conozco a las Tres (1983) o Los pasos de Ana (1991). “Cineastas de una generación que se plantó frente a la industria para hacer cine comercial sin dejar de ser cine de autora”.

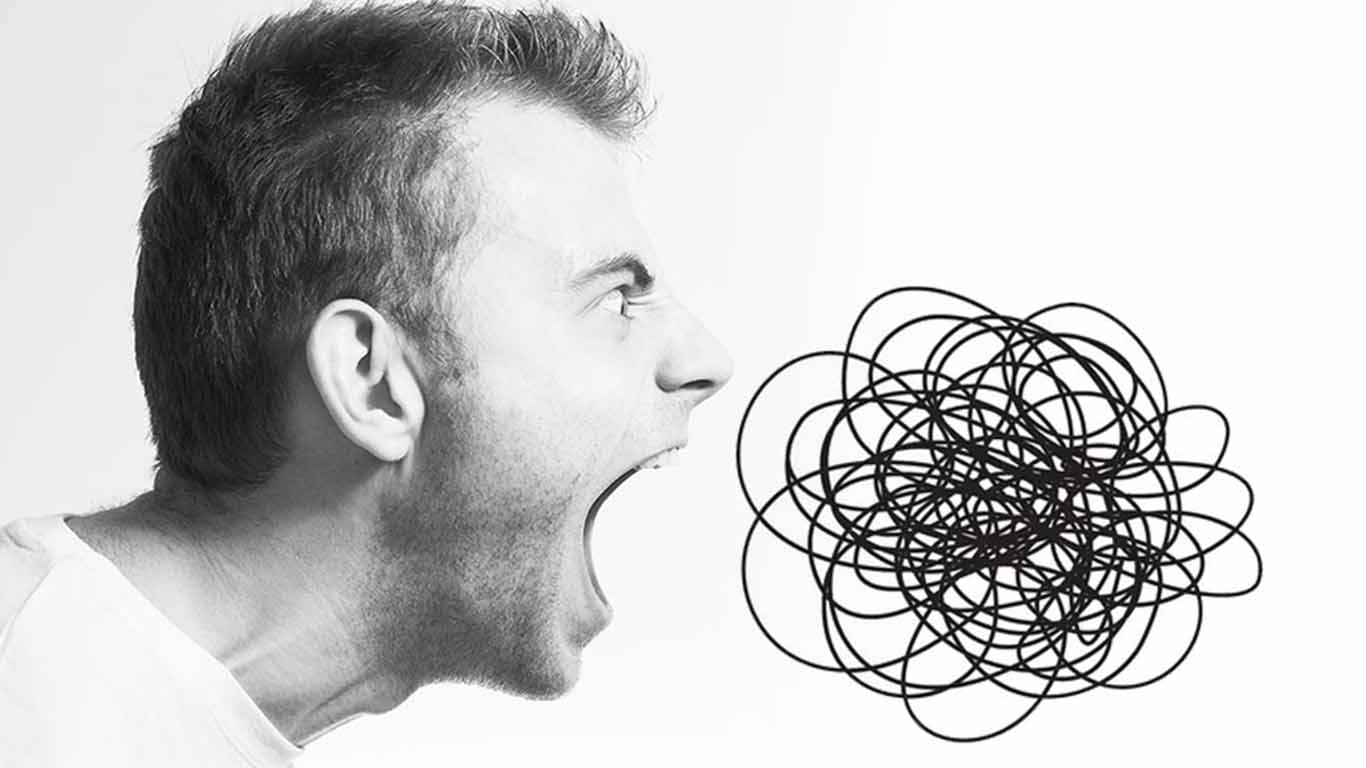

Así, se ha deshumanizado a los hombres y los han puesto en un lugar similar a la violencia, como si fueran sinónimos. “Nos han enseñado a partir de esos aprendizajes culturales a ejercer tipos de violencia, no solamente contra las mujeres, sino contra otros hombres, niñas y niños, e incluso contra ellos mismos”, agregó.

Así, se ha deshumanizado a los hombres y los han puesto en un lugar similar a la violencia, como si fueran sinónimos. “Nos han enseñado a partir de esos aprendizajes culturales a ejercer tipos de violencia, no solamente contra las mujeres, sino contra otros hombres, niñas y niños, e incluso contra ellos mismos”, agregó.