Presentación de Edmundo Gutiérrez Coll

“A un año de surgir la pandemia de la COVID-19 en Wuhan, China y extenderse por todo el mundo es mucho lo que sabemos del virus y es mucho lo que ignoramos”, señaló Antonio Lazcano, profesor emérito de la Facultad de Ciencias de la UNAM.

Hoy sabemos que no apareció de la nada, hemos entendido muy bien cuál fue el surgimiento, cuáles son los mecanismos de evolución y así hemos aprendido a tomar las medidas para protegernos, añadió.

La enfermedad es causada por el virus denominado SARS-CoV-2, un pariente muy cercado del virus que ocasionó la epidemia del SARS hace aproximadamente 15 años.

Es pariente cercano del virus que provocó la pandemia del MERS, una enfermedad que brincó de los murciélagos a los camellos y luego a los humanos, y “que es extraordinariamente agresiva pero se contuvo muy bien”.

Todos los coronavirus son virus de RNA, es decir que mutan constantemente, pero en el caso del SARS-CoV-2 posee un mecanismo de edición que corrige los errores. “Esto es como lo que hace mi teléfono celular, al escribir una palabra mal, el programa lo corrige automáticamente, así el virus tiene una molécula que sabemos se robó de unas células que le permiten mantener una baja tasa de mutación”.

“Se trata de una ventaja enorme, de hecho, algunos investigadores lo llaman el talón de Aquiles del SARS-CoV-2, porque eso significa que cuando salga la vacuna o tengamos anti virales van a funcionar para prácticamente todas las variantes por un buen tiempo”.

Sin embargo, las autoridades sanitarias no deben descuidarse, deben vigilar de forma epidemiológica o molecular, para asegurarse que no aparezca una forma más agresiva o resistente.

Todas las entidades biológicas mutan constantemente e inevitablemente y como este es un virus de RNA finalmente también muta. Es decir, cambian las letras del mensaje genético que posee, pero son cambios lentos.

Hasta el momento se ha documentado que el virus del SARS-CoV-2 acumula más o menos dos mutaciones puntuales por mes. No obstante, si comparamos a un paciente de Dinamarca con uno de Brasil, la diferencia será de siete nucleotidos o siete letras. “Eso nos permite reconstruir los linajes, que son simplemente los árboles genealógicos del virus en donde aparece”.

En el caso de México, el Instituto de Biotecnología de la UNAM realiza cuidadosamente una vigilancia epidemiológica y así se han detectado seis grandes divergencias, pero todas son muy iguales. “Es como si una familia tuviera seis hijos ligeramente diferentes, pero todos con el mismo nombre y apellido”.

El caso cero

El caso cero sigue siendo un misterio. “No sabemos cuál fue la primera persona infectada, pero sabemos que la primera en fallecer fue un joven oftalmólogo chino que con un enorme profesionalismo avisó a las autoridades sanitarias de Wuhan”. Al principio lo ignoraron, desafortunadamente falleció y fue después que se tomaron una serie de medidas.

¿Por qué es importante saber quién es la primera persona infectada? Permite reconstruir los tiempos sobre cómo se extiende la epidemia e identificar cómo evoluciona el virus.

Aunque no se tienen registros del caso cero, hoy se conoce que el virus ha mutado lentamente y es así que “podemos detectar si algunas personas les afecta más que a otras y desde luego los mecanismos de transmisión”.

Hay que entender que a medida que el mundo se globaliza, los virus se distribuyen con mayor eficacia y eso nos dificulta saber exactamente cuándo y en dónde aparecieron.

El surgimiento de los virus es un fenómeno natural, constantemente brincan de una especie a otra. No obstante, entender esta situación permitirá a la especie humana desarrollar políticas de vigilancia epidemiológica para que cuando aparezca otro virus (que va a aparecer) se puedan movilizar recursos médicos, sociales y económicos para contener la enfermedad y que no cause efectos devastadores.

Las vacunas y los grupos vulnerables

Actualmente se desarrollan aproximadamente 140 vacunas. Pfizer anunció a través de un boletín de prensa que probó su prototipo en 90 personas, a unas se les aplicó la vacuna y a otras placebos. Para este número examinado hay 90 por ciento de eficacia de la vacuna, porque es un grupo relativamente pequeño.

“Seguramente cuando examinemos a 40 mil voluntarios nos vamos a encontrar con que la eficacia desciende, pero eso no importa porque sigue siendo una vacuna eficaz.”

Una desventaja es que debe mantenerse a 70 grados bajo cero en nitrógeno líquido. Eso se logra fácilmente en una ciudad, pero es muy difícil mantenerlas en un lugar como por ejemplo Chalco, o a un sitio de la Sierra de Chiapas. No obstante, “tenemos que garantizar que todos los mexicanos estén protegidos”.

En algún momento se recuperará la normalidad que perdimos, pero “yo no quiero regresar a esa normalidad donde los medicamentos sean un privilegio de la gente con dinero, y por ejemplo los indígenas, los desempleados y la gente marginal de la sociedad no tengan acceso a esos beneficios.”

La pandemia ha revelado los problemas que son terribles y que muchos sabíamos gracias al activismo de grupos feministas como son la violencia ejercida contra mujeres y niñas. “Espero que la normalidad incluya la desaparición de esa violencia”

En la UNAM

“Estoy muy conmovido con las acciones que ha tomado la universidad junto con otras instituciones hermanas como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) y otras instituciones estatales”.

De hecho, los institutos de investigación se han movilizado de una manera extraordinaria. “Si uno revisa el mapa académico del país, no hay una sola institución donde no se investigue algún aspecto de la pandemia y cómo ayudar a resolverlo”. Se ha dado una cohesión a la comunidad universitaria extraordinaria.

De hecho, la UNAM se ha mantenido gracias a los esfuerzos de la comunidad universitaria. Está viva a través de las clases por zoom, las reuniones y las notas periodísticas publicadas.

“Estamos obligados a hacer que instituciones tan valiosas como la educación superior mantengan activa la vida académica y la vida intelectual del país y al mismo tiempo luchar contra la pandemia. Lo hemos logrado y es algo admirable”.

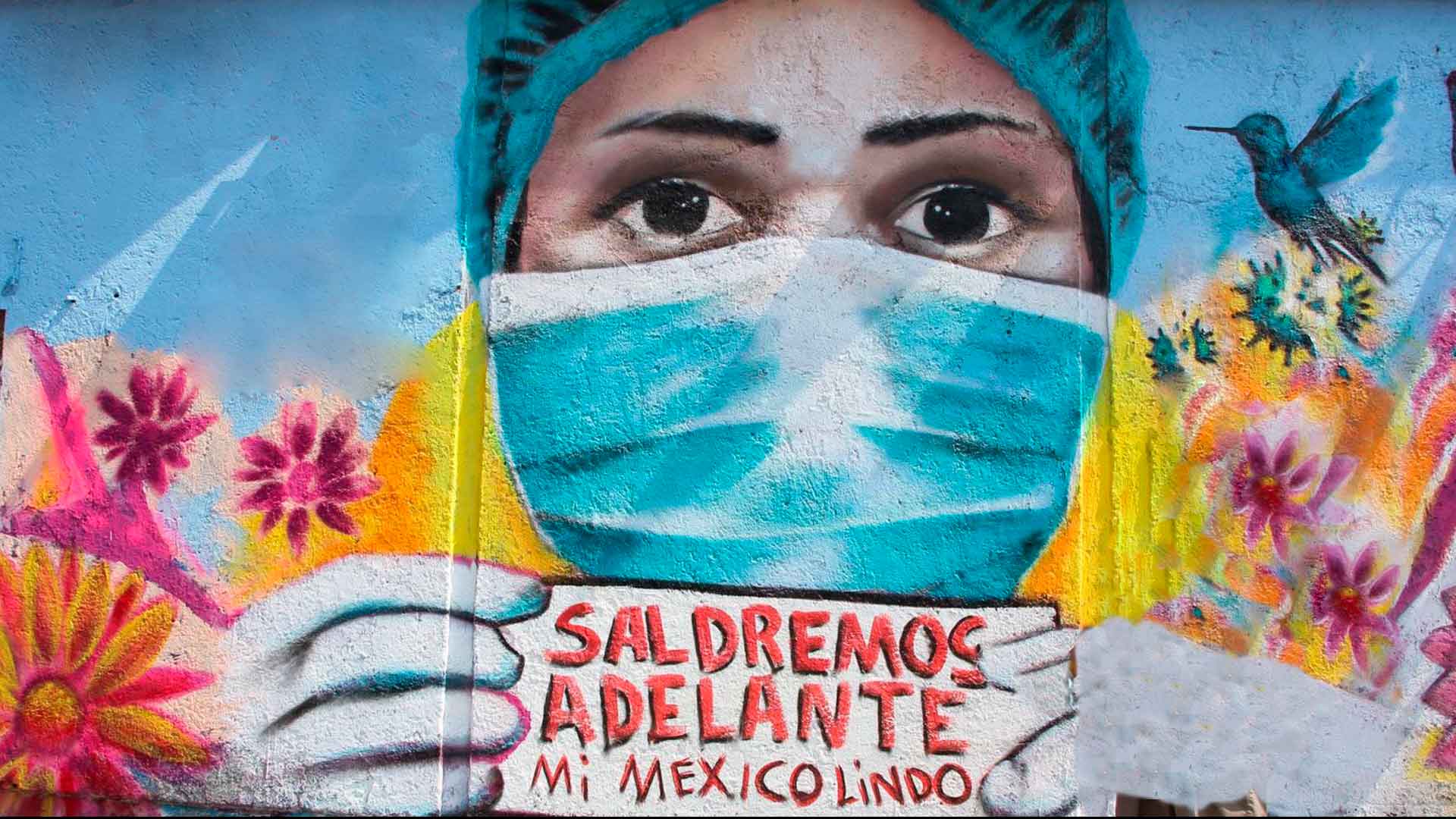

Los gobiernos de México y capitalino se suman a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para invitar a seguir la ceremonia de inauguración de la exposición ‘Miradas artísticas sobre la pandemia. Abrazando a la vida’, que será transmitida a través de redes sociales el próximo jueves 26 de noviembre.

La finalidad es transmitir un mensaje de solidaridad y esperanza, a través de 168 obras que conforman la exposición, entre ellas, fotografías, ilustraciones, videos, poemas, cuentos, crónicas y ensayos elaborados por la ciudadanía.

Dicha muestra es resultado del concurso ‘Miradas artísticas sobre la pandemia’, organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la UNAM, la cual para su exhibición en estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) de la Ciudad de México conjuntó a diversas instituciones.

La convocatoria que hizo la UNAM en el contexto de la llegada de la pandemia por COVID-19 a México, aglutinó aproximadamente 700 obras inscritas, con una destacada participación de jóvenes, dado que la emergencia sanitaria cambió la manera de vivir y provocó que surgieran miles de historias.

La inauguración se realizará a las 13:00 horas en el Museo de la Ciudad de México, donde participarán servidores y servidoras públicas de la Presidencia de la República, las secretarías de Gobernación; Salud; y Hacienda y Crédito Público, así como del Gobierno de la Ciudad de México, y el STC, quienes estarán junto a autoridades de la UNAM.

La exposición será itinerante y comenzará en la Ciudad de México en la estación del Metro Pino Suárez, así como en Zapata y Mixcoac donde se podrá apreciar de manera parcial, a lo largo de cuatro meses.

Su inauguración será transmitida en vivo mediante Facebook, Youtube y Twitter de las dependencias antes mencionadas.

Estarán presentes los subsecretarios de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Rabindranath Salazar Solorio; de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez; así como el coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, Eduardo Villegas Megías; y la directora general de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Adriana Castillo Román.

Asimismo, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real; la directora general del STC, Florencia Serranía Soto; la coordinadora de Humanidades de la UNAM, Guadalupe Valencia García; y el director del PUEDJS, John Ackerman Rose.

Sigue la transmisión en vivo por nuestras redes sociales el próximo jueves 26 de noviembre a las 13:00 hrs.

https://www.facebook.com/DialogosPorLaDemocraciaUNAM/

https://twitter.com/DialogosUNAM?s=17

https://www.youtube.com/channel/UCMbuXgIp47r0rFCaq_D0Rjg?disable_polymer=true

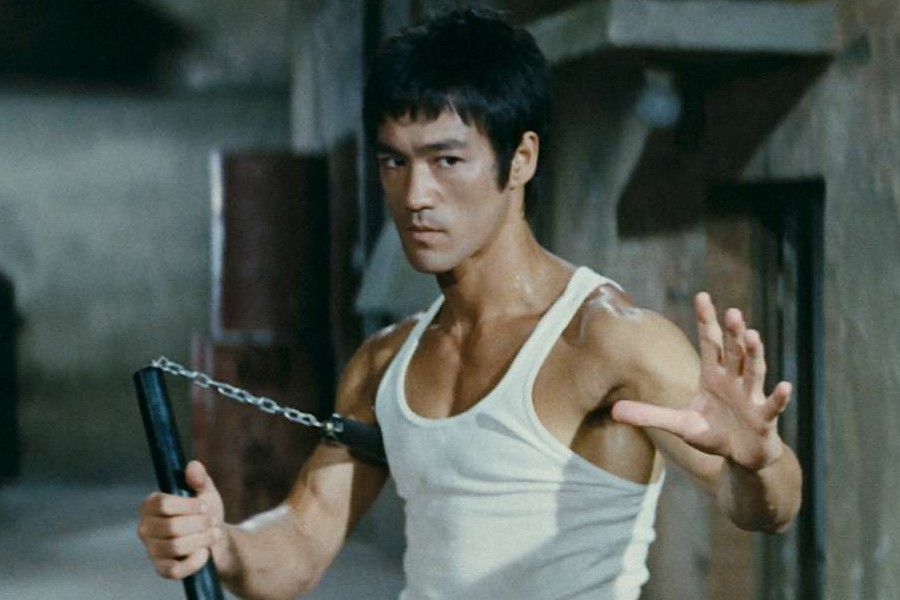

El artemarcialista se convirtió en una de las grandes figuras de la cultura popular del siglo XX gracias a su carisma y habilidad con los puños; nació el 27 de noviembre de 1940.

Como las leyendas del Viejo Oeste norteamericano, la figura de Bruce Lee es tan grande alrededor del mundo que es complicado discernir entre las habladurías y los hechos, entre lo real y el imaginario colectivo que convirtió al artemarcialista en uno de los grandes íconos de la cultura popular del Siglo XX.

Lee nació en San Francisco, California, un 27 de noviembre de 1940, fue el cuarto de los cinco hijos que engendró el matrimonio entre Lee Hoi-chuen y Grace Ho, quienes por sugerencia de una enfermera nombraron Bruce al pequeño, buscando evitar un problema con su acta de nacimiento porque se encontraban en Estados Unidos de paso gracias al trabajo como actor de Lee Hoi-chuen. Así fue registrado con dos nombres: Lee Jun-Fan y Bruce Lee.

La familia regresó a Hong Kong a pesar del conflicto desatado por la invasión japonesa a Manchuria y la posterior ocupación de los nipones en la zona durante la Segunda Guerra Mundial. Lee Hoi-chuen retomó su trabajo como actor al terminar la guerra, fue así que el pequeño Bruce tuvo su primer acercamiento al cine, a los seis años participó en el rodaje de The Birth of Mankind.

Su interés por las artes marciales surgió durante su niñez en Hong Kong. Bruce Lee recibió su primera educación al respecto de parte de su padre y posteriormente estudió más de tres años en la famosa escuela de Ip Man, donde se enseñaba uno de los artes marciales chinos más tradicionales: el wing chun. Lee dominó pronto la técnica y comenzó a hacerse de una reputación como luchador.

Los padres de Lee decidieron enviarlo a San Francisco en 1959 para que viviera con su hermana Agnes y terminara su educación media superior, una vez concluida esa etapa de sus estudios se inscribió en la Universidad de Washington, donde tomó cursos de filosofía, arte y psicología durante el 61.

Lee comenzó a dar clases de wing chun en Estados Unidos, pronto cobró notoriedad como instructor. Su nombre se popularizó a tal grado que algunas estrellas de Hollywood lo buscaron para conocer sus enseñanzas. Así nació su interés por retomar su carrera como actor, ahora en la meca del cine. Su primera gran oportunidad llegó fue elegido para interpretar a Cato, mayordomo del protagonista de la serie de televisión El avispón verde.

Los siguientes años trajeron pocas oportunidades de estrellato para artemarcialista en la pantalla grande, por lo que decidió regresar a oriente donde su aparición como Cato lo convirtió en una estrella. Las primeras películas que filmó en su regreso fueron un par de producciones financiadas por Golden Harvest, tituladas The Big Boss (1971) y Fist of Fury (1972). “Estas películas lo convirtieron en un héroe de la clase trabajadora que enfrentó a los opresores jefes o autoridades extranjeras. Donde una vez interpretó a huérfanos de la calle que necesitaban salvación, ahora era el líder de su resistencia, enviado para vengar y redimir su sufrimiento”, anotó sobre estas producciones el investigador Jeff Chang en un ensayo para The Criterion Collection.

Ante el éxito de ambas películas, Lee se alió con Raymond Chow para fundar la productora Concord Production Inc., movimiento que le garantizó el control creativo sobre su trabajo en pantalla. Bajo ese emblema filmó Way of the Dragon (1972), Enter the Dragon (1973) y la inconclusa The Game of Death, fue terminada tiempo después de la muerte del actor.

Bruce Lee se convirtió en una de las grandes estrellas del séptimo arte a nivel mundial gracias a su trabajo. Su muerte llegó de manera repentina el 20 de julio de 1973 en Kowloon, Hong Kong. a la edad de 32 años. Los doctores asentaron que su fallecimiento había sido ocasionado por una reacción alérgica a un químico que el actor usaba para aliviar los dolores de cabeza que le afectaron en los meses anteriores a su partida.

A continuación compartimos un fragmento del texto El vacío y la forma, escrito por Bruce Lee y traducido por Iván García para el Periódico de Poesía, publicado por Cultura UNAM:

“Yo no soy un profesor. Soy, cuando mucho, una señal para quien viaja perdido. Pero cada uno debe elegir su propia dirección. Todo lo que yo puedo ofrecer es una experiencia, nunca una conclusión. Se debe reflexionar incluso sobre lo que estoy diciendo. Tal vez pueda ayudarlos a descubrir y examinar un problema, despertando el conocimiento que en realidad ya poseen dentro de sí mismos, pero no puedo enseñar el conocimiento, porque no soy profesor ni tengo estilo. No creo en los sistemas ni en los métodos. Y sin sistema ni método, ¿qué se puede enseñar?”

Raúl Tamez escuchó por primera vez la Novena de Beethoven cuando tenía ocho años y recuerda aquello como algo deslumbrante, y aquí la elección de adjetivos es calculada pues su sensación de entonces se le antoja muy similar a la de alguien que, tras mirar a la luz de frente y experimentar una ceguera blanca, debe dejar pasar algo de tiempo para que sus ojos se adapten al brillo, y puedan ver.

Y es que, ya de niño, Raúl sentía que la sinfonía le hablaba directamente, pero no entendía bien el mensaje. Deberían transcurrir más de dos décadas para que el joven se sintiera con la madurez suficiente como para expresar lo que la obra le sugería, y con la habilidad necesaria como para traducirla a su lenguaje: el dancístico.

El resultado de tal experimento podrá apreciarse en el montaje Novena sinfonía. Danza contemporánea, que se presentará el sábado 28 y domingo 29 de noviembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, donde 20 bailarines encarnarán a reclusos de un campo de concentración a fin de dar rostro a todos aquellos que han muerto por cuestiones de raza, religión, género, preferencia sexual, simpatía partidista o tan sólo por alzar su voz porque, añade el coreógrafo, el asunto aquí es reflexionar sobre si es posible la justicia.

“Vivimos en una sociedad posmoderna y tecnologizada que no se cansa de repetir que nuestro destino depende de nosotros y que, con voluntad y pensamiento positivo, podemos salir de cualquier atolladero, ¿pero con qué cara le decimos eso a un sobreviviente del Holocausto?, ¿a alguien con una discapacidad, atrapado en depresión, viviendo en pobreza o con una enfermedad mental?”.

La mala noticia, reflexiona el bailarín, es que por más que los telepredicadores new age digan que basta con desear algo para obtenerlo y que “el universo conspira a nuestro favor”, eso no es cierto pues ¿qué puede hacer la voluntad de un individuo contra las condiciones sistémicas, económicas, de salud, políticas, biológicas o contextuales que le fueron impuestas y lo tienen en un hoyo?

Por el otro lado —agrega—, también hay una buena nueva, pues existe una pulsión de vida que, incluso en medio de lo más oscuro, nos mantiene a flote y nos da derecho al optimismo. Justo eso era lo que la Novena le susurraba a Raúl desde los ocho años, pero como niño aún le faltaba mucha vida cómo para saber expresarlo.

Un bailarín metido a sociólogo

Además de coreógrafo por la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del INBA y por la Rotterdam Dance Academy de Holanda, Raúl Tamez es sociólogo por la UNAM, y sobre esa elección académica tan inusual el bailarín explica: “Siempre he sido curioso. Entré en la sociología no para entender, pues al final nadie entiende las cosas a cabalidad, sino para tener las herramientas para comprender, aunque sea un poco, algo de lo mucho que me rodea”.

Por esta razón en todas sus obras se aprecia un intento por establecer vasos comunicantes entre lo artístico y el análisis social, como se aprecia en las puestas Que vivan los locos y los cobardes, Heaven y la ópera infantil Mingus, concebida como un regalo de Día de Reyes para niños guanajuatenses de grupos vulnerables.

“A muchos les causa extrañeza, pero entrar a la UNAM fue una consecuencia lógica de mis inquietudes ya que, para mí, la danza es sociológica por representar parte de lo que vivimos y construimos en conjunto, y lo mismo sucede con el teatro. Por ejemplo, al hablar de danza originaria, folclórica o ritual es ineludible tocar lo social y lo antropológico, y pretender lo contrario es ser muy estrecho de miras”.

Con Novena sinfonía. Danza contemporánea, Raúl busca explorar esa delgada línea que separa a víctimas de verdugos y lo hace a través de la música de Beethoven, un recurso que considera de lo más válido ya que, al igual que la filosofía, el arte verdadero es aquel que está ahí para plantear preguntas e ir sembrando inquietudes.

“En la carrera tuve maestros a quienes analizar fenómenos relativos a lo creativo les sonaba a algo paracientífico, cuando a mí me parece que tiene todo el sentido del mundo pues soy un firme creyente de la sociología y de la antropología del arte. Lo artístico es inherente al humano y, al final, somos seres performativos, aunque no nos guste”.

Mucho más que la Oda a la Alegría

El 6 de octubre de 1802, deprimido por su progresiva pérdida de audición, Beethoven escribía, en lo que hoy se conoce como el Testamento de Heiligenstadt: “A veces creía poder sobrellevar todo esto y, sin embargo, no me era posible decirle a los hombres ‘hablad más fuerte, ¡gritad porque soy sordo!’. ¿Cómo confesar la debilidad de un sentido que en mí debería existir en la mayor perfección, en una perfección tal que muy pocos músicos han conocido jamás?”.

Dieciséis años después (de 1818 a 1824), compondría la Novena a base de recordar cómo sonaba el mundo, pues para entonces lo único que podía oír era el silencio. A estos obstáculos para crear Raúl Tamez le atribuye las tantas luces y sombras presentes en su obra, justo esas que ahora él busca captar a través de la danza.

“Siempre me atrajo esa parte oscura que sugería con apenas unas notas, y su violencia —Beethoven era violento y eso no es malo, al menos no al escribir música—. Hay personas que se sorprenden cuando digo esto porque al mencionar la Novena suelen pensar en la Oda a la Alegría y su brillo, y se les olvida que eso es sólo un movimiento, el cuarto, mientras que la Novena es toda una sinfonía”.

Para su montaje dancístico, Raúl Tamez eligió la versión grabada por Herbert von Karajan con la Berliner Philarmoniker en octubre de 1962, dejando de lado otras grabaciones canónicas como la de Ferenc Fricsay del 58, la de Leonard Bernstein del 79, o la de Claudio Abbado del 2000. ¿La razón? “¡Sencillo!, es la que más me gusta”.

A decir del coreógrafo, Karajan juega con los tempos procurando a cada instante el equilibrio, lo cual se nota, en especial, al principio, cuando dirige de forma cortante sólo para contrarrestar su abruptez con legatos. “De todos, él es quien mejor entiende el carácter ansioso e incisivo del compositor, aunque afirmar eso es arriesgado ya que cada uno tiene a un Beethoven muy particular en la cabeza”.

Para Raúl, sólo eso explica que la Novena, considerada por muchos un canto a la fraternidad, haya sido una de las piezas predilectas de Adolph Hitler, un himno para los racistas de Rodesia, un tema pop para Miguel Ríos o la banda sonora elegida por Kubrick para acompañar las imágenes violentas de La naranja mecánica (algo responsabilidad exclusiva del cineasta, pues en la novela de Anthony Burgess se deja muy claro que lo que en realidad escucha el protagonista, Alex DeLarge, no es la Novena sinfonía, sino la Quinta).

“Como se ve, esto es una pieza de luces y sombras que puede interpretarse de muchas formas y eso quise retratar en mi pieza, la cual inicia en un campo de concentración, con una historia que evoluciona a la par de lo escrito por Beethoven, en una suerte de camino que empieza en la desesperanza y avanza hasta llegar a la Oda a la Alegría, que aquí, más que alegre, es una pulsión de vida”.

El montaje Novena sinfonía. Danza contemporánea se inscribe en los festejos por los 250 años del nacimiento de Beethoven, algo de lo que Raúl se dice orgulloso por participar, y más presencialmente, aunque le sabe mal que esto se dé en un contexto de pandemia.

“Tomaremos todas las medidas sanitarias, pero es una lástima que el coronavirus le quite reflectores a una efeméride tan importante. De ser otro el escenario hablaríamos de cosas más luminosas, como de celebrar por lo alto este aniversario; sin embargo, estamos aquí y si algo me ha enseñado Beethoven es justo eso: que aunque haya instantes de luz, también es normal que haya momentos oscuros”.

De acuerdo con los primeros resultados de la autopsia, el exfutbolista argentino falleció a causa de una insuficiencia cardiaca aguda que le provocó un edema agudo en el pulmón; Maradona se recuperaba de una operación de edema craneal que se le practicó el 3 de noviembre.

Tutti si aspettano le nostre parole. Ma quali parole possiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? Ora è il momento delle lacrime. Poi ci sarà il momento delle parole.

Diego 💙 pic.twitter.com/mjwhrSczPG— Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

"¡Maradó, Maradó!", gritan desde las ventanas de edificios en San Telmo. Voces colmadas de tristeza. En la calle, rostros serios, automovilistas que hacen sonar los cláxones en señal de duelo. Lo que va a ser el velorio de Maradona.

— Cecilia González (@ceciazul) November 25, 2020

Los momentos más significativos de su vida

1. Cuando Diego Armando Maradona era un niño de tres años y vivía con sus padres y hermanos en una paupérrima casa de Villa Fiorito –localidad ubicada a unos 40 kilómetros del centro de Buenos Aires, Argentina–, un primo suyo le hizo el mejor regalo que jamás hubiera esperado: una pelota. Dieguito no cabía en sí de gusto y lo primero que hizo fue salir al patio de tierra de su casa y patear aquella pelota con la zurda, y así, pateándola y jugando con ella, se pasó horas, hasta que llegó el momento de meterse en la cama. Entonces, según cuenta el propio Maradona en su libro Yo soy el Diego, “dormí abrazándola toda la noche”.

2. Maradona comenzó a jugar a los nueve años en el Cebollitas, un equipo infantil creado por un tal Francisco Gregorio Cornejo, alias Francis. De inmediato, aquel niño más bien bajito, con unas piernas flacuchas pero macizas, destacó de entre sus demás compañeros por su inusual capacidad para controlar el balón con la zurda y hacer con él lo que le viniera en gana: dribles, túneles, pases precisos, disparos a la portería… Bajo su liderazgo innato, el Cebollitas le ganaba a todos los equipos con que se enfrentaba. Pronto, la fama del pequeño Maradona se esparció por Villa Fiorito y llegó a Buenos Aires. Fue así como el 28 de septiembre de 1971, el diario El Clarín publicó entre sus páginas un pequeño recuadro en el que señalaba que había aparecido un pibe “con porte y clase de crack” llamado… ¡Caradona! Aunque su nombre salió mal escrito, aquella mención lo catapultó aún más. Tiempo después fue invitado para que, en los intermedios de los partidos de Argentinos Juniors, hiciera dominadas (“jueguito”) en la cancha (también se presentó en “Sábados circulares”, un programa de televisión muy visto en toda Argentina, haciendo lo mismo).

3. El 20 de octubre de 1976, cuando aún no había cumplido 16 años, Maradona debutó en primera división contra Talleres de Córdoba, vistiendo la camiseta de Argentinos Juniors, equipo que lo había contratado dos años y medio antes para que jugara en sus fuerzas básicas. Entró por Giacobetti en el segundo tiempo, con el número 16 en la espalda, y si bien Argentinos Juniors perdió uno a cero en su propia cancha, él hizo dos o tres jugadas que demostraron que era un futbolista fuera de serie.

4. Maradona jugó su primer partido con la selección argentina apenas cuatro meses después, el 27 de febrero de 1977, ante Hungría, en el estadio de Boca Juniors. Con 16 años, tres meses y 27 días era –y sigue siendo– el jugador más joven en debutar con la escuadra albiceleste. Entró por Luque en el segundo tiempo y estuvo a punto de anotar un gol… Parecía que Maradona podría jugar el Mundial Argentina 78, pero finalmente Menotti no lo incluyó entre los 22 elegidos, lo cual le causó una profunda decepción. No obstante, en 1979, el mismo Menotti le brindó la oportunidad de sacarse la espina, y no la desaprovechó: con su portentosa zurda condujo a la selección de su país al título del Mundial Juvenil celebrado en Japón, tras vencer en la final tres a uno a la URSS.

5. Argentina llegó al Mundial España 82 como uno de los grandes favoritos para llevarse la Copa FIFA, sobre todo porque entre sus filas alineaba –ahora sí– Maradona, quien para entonces ya era considerado por muchos el mejor futbolista del orbe. Sin embargo, las cosas no marcharon como Menotti y sus pupilos lo habían planeado. Luego de perder ante Bélgica en el partido inaugural y vencer a Hungría y El Salvador, Argentina logró pasar a la segunda ronda, durante la cual sobrevino la debacle: primero perdió ante Italia y después ante Brasil. En este último partido, por cierto, Maradona fue expulsado por el árbitro mexicano Mario Rubio porque le propinó a Batista un infame patadón en el vientre.

6. Mundial México 86. Cuartos de final. Argentina-Inglaterra. Estadio Azteca. Olarticoechea le pasa el balón a Maradona, quien arranca desde la izquierda en dirección al centro. Primero dribla a Hoddle, luego se le escabulle a Reid y, justo cuando Fenwick está a punto de salirle al paso, le cede el balón a Valdano, quien está a la derecha. Valdano toca la pelota con el pie izquierdo y ésta vuela hacia atrás. Para evitar que el delantero argentino pueda alcanzarla, Hodge la patea hacia arriba, sobre el área inglesa. Mientras el balón cae, Shilton corre y con los puños intenta despejarlo, pero Maradona, quien no ha dejado de seguir su trayectoria, salta y aparentemente lo cabecea. El esférico entra botando en la portería inglesa. ¡Goool! Shilton y sus compañeros le indican elocuentemente al árbitro tunecino Ali Bin Nasser que Maradona no metió el gol con la cabeza, sino con la mano, y que, por lo tanto, debe anularlo…. El árbitro, no obstante, lo da por bueno. Este partido no es un juego, sino la continuación de una guerra que comenzó hace cuatro años en Las Malvinas. Y como en la guerra todo se vale, Maradona ha recurrido a lo que él mismo llamará “la mano de Dios” para golpear a sus enemigos.

7. Mundial México 86. Cuartos de final. Argentina-Inglaterra. Estadio Azteca. Batista recupera el balón y se lo pasa a Enrique, quien a su vez se lo da a Maradona atrás de la media cancha. Maradona pisa la pelota, gira sobre sí mismo y deja viendo visiones a Beardsley y a Reid, y con el balón dominado pega la carrera por la banda derecha. Metros más adelante elude a Butcher y se cierra un poco hacia el centro. A continuación dribla a Fenwick y, ya dentro del área inglesa, espera la salida de Shilton para esquivarlo y, con la marca de Butcher encima, puntear la pelota con la zurda. ¡Goool! ¡Golazo! Las tribunas del Azteca se cimbran. Millones de espectadores que ven el encuentro por televisión saltan enloquecidos o se quedan mudos, sin comprender bien a bien lo que acaba de ocurrir. Maradona ha metido el mejor gol de todos los campeonatos mundiales. Una obra maestra.

8. La enjundia y la casta alemana salieron a relucir en la final del Mundial México 86, disputada el 29 de junio en el estadio Azteca: luego de ir perdiendo dos a cero frente a Argentina, con goles de Brown y Valdano, Rummenigge acortó la brecha en el minuto 74 y Völler emparejó los cartones en el 81. Todo indicaba que se jugarían tiempos extras, pero la magia de Maradona se hizo presente una vez más. En el minuto 83, recibió un pase de cabeza atrás del medio campo y de primera intención –en medio de varios ingleses– le filtró un pase preciso y precioso a Burruchaga, quien, después de correr más de 35 metros, cruzó la pelota ante la salida de Schumacher para marcar el gol de la victoria. Argentina, con Maradona en el pináculo de su carrera futbolística, obtenía por segunda ocasión la Copa FIFA.

9. Una de las imágenes más impactantes que nos dejó el Mundial Italia 90 es la de Maradona llorando a lágrima viva, luego de que la selección argentina perdió la final uno a cero frente a Alemania, con un polémico penalti anotado por Brehme en el minuto 73. Y habría más lágrimas: en 1991, cuando dio positivo por cocaína en un control antidopaje en Nápoles y cuando, al cabo de unos meses, fue detenido por posesión de drogas en Buenos Aires, y también en 1994, cuando fue expulsado del Mundial de Estados Unidos por usar supuestamente una sustancia prohibida. A pesar de estas dolorosas caídas, Maradona sigue y seguirá siendo un ícono indiscutible del futbol.

“Es nuestro segundo año en la Primera Fuerza después de lograr el ascenso y se siente un orgullo estar en los primeros tres lugares, nos da fuerza y confianza para afrontar lo que viene. Acompañar el aprendizaje académico con la práctica de un deporte y hacerlo representando a tu institución a nivel nacional, es incomparable”, expresó Fernando Castro, alumno de la Facultad de Ciencias e integrante del equipo auriazul.

Este Campeonato Nacional se disputa en dos etapas. La primera de ellas es la regional, en la cual se definen a los mejores equipos de cada una de las cuatro zonas que compiten en el certamen: Noreste, Occidente, Bajío y Metropolitana.

En esta etapa los felinos afrontaron 14 partidos en la Región Metropolitana, ante siete rivales en duelos a visita recíproca, y terminaron en tercer lugar regional luego de ganar nueve partidos y caer en cinco.

La segunda etapa del certamen es la nacional, a la cual avanzan 10 equipos de las cuatro regiones. Se conforman dos grupos de cinco, se enfrentan en sistema round robin y las mejores dos escuadras de cada grupo acceden a semifinales.

Pumas se ubicó en el Grupo B de esta etapa, en donde disputó cuatro partidos con un balance de tres victorias y una derrota, resultados que ubicaron a los auriazules en segundo lugar de su sector y con boleto a semifinales.

Esta temporada comenzó a finales de septiembre del año pasado y se pretendía que concluyera en marzo de este 2020, sin embargo el confinamiento por la Covid-19 se atravesó, con lo cual se pospusieron las fechas de las semifinales hasta la cancelación definitiva de los partidos por el campeonato.

En días recientes, la Federación Mexicana de Rugby emitió un comunicado en el cual declara la definición de las posiciones de acuerdo al récord que obtuvieron los equipos semifinalistas en la etapa regional, con lo cual los Pumas se ubicaron en tercer lugar con 9-5, mientras que el segundo sitio fue para Borregos ITESM Puebla con 9 victorias, un empate y cuatro derrotas y el campeón fue Tazmania con cero derrotas y 14 triunfos.

Con esta destacada participación auriazul se rompió una cadena de 29 años sin estar entre los primeros cuatro lugares a nivel nacional, desde la temporada 1990-1991, cuando los Pumas fueron subcampeones un año después de haber sido campeones en la 1989-1990.

Durante este largo periplo de casi tres décadas sin estar en el Top 4 del Campeonato Nacional, los felinos incluso sufrieron dos descensos a la segunda categoría, pero lograron el ascenso al máximo circuito en las temporadas 2012-2013 y 2017-2018.

“Me da mucho orgullo ver cómo ha crecido el equipo, cómo cada año subimos el nivel y la exigencia. Empezamos a ver los frutos de los entrenamientos, partidos y experiencias. Teníamos un reto lindo en semifinales, instancia a la cual no clasificaba Pumas desde hace más de 20 años, y esto es sólo el comienzo. Ahora la idea es llegar a una final y ganar el campeonato. No menos”, afirmó Jesús Añorve, exalumno de la Facultad de Derecho, en proceso de titulación de la maestría en derecho, y capitán del equipo puma dirigido por un staff conformado por los entrenadores Luis Hernández y René Ayala; el preparador físico, Luis Rodrigo Márquez; y el manager, José Alfredo García.

Una de las alternativas cada vez más positivas, ecológicas y económicas de transporte público en las ciudades es el uso de la bicicleta como alternativa de desplazamiento conocido como movilidad sustentable.

La movilidad sustentable es un modelo de traslado saludable de bajo consumo de carbono capaz de satisfacer las necesidades de la sociedad de moverse libremente, acceder, comunicar, comercializar o establecer relaciones sin sacrificar otros valores humanos o ecológicos básicos actuales o del futuro.

Acompáñanos este jueves 26 a las 18:00 horas en Café Expreso que en esta edición te invita A pedalear por la ciudad, con Ericka Fosado Centeno y Carlos Gershenson, quienes son especialista en movilidad urbana.

¡Te esperamos!

Iniciaron en la UNAM las más de 150 actividades para conmemorar el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora mañana, con la iluminación en color Naranja de la Biblioteca Central.

El simbólico edificio se “pintó” de naranja, al igual que el Estadio Olímpico de CU y este miércoles empezarán las conferencias y charlas, entre otras actividades, que se suman a la gran multiplicidad de eventos que la Universidad Nacional realiza para prevenir, combatir y eliminar todas las formas de violencia y desigualdad por razones de género.

El color naranja hace referencia al de las mariposas, como se les conoce a las 3 hermanas Mirabal (Patricia, Minerva y María Teresa,) que fueron asesinadas y cuya lucha se convirtió en un símbolo para el también llamado Día Naranja.

El programa completo se puede consultar en https://coordinaciongenero.

Nadie, por sí mismo, va a resolver los problemas, “nosotros debemos meternos en la solución, en actividades que mejoren la calidad de vida. Con la pandemia muchos empresas fracasaron pero debemos de tomar esos fracasos como oportunidad para reinventarse”, afirmó el maestro Eduardo Urzúa Fernández, director de Emprendimiento Universitario de la UNAM (InnovaUNAM).

Exhortó a alumnos y egresados de la UNAM a que cuenten con un proyecto de base tecnológica o tecnología intermedia, que atienda algún problema de la sociedad, con un impacto social que sea medible y observable a participar en el Premio Universitario León y Pola Bialik 2020 de Innova UNAM.

Este premio apoya a las iniciativas universitarias desde 2004, reconoce a aquellas que son novedosas, que generan empleo o un impacto en su entorno, que atienden algún grupo vulnerable o que cambie la vida de las personas a las que beneficia.

Este año los proyectos se han preocupado por atender la situación actual, Innova UNAM ha recibido entre 30 y 40 proyectos, pero la convocatoria estará abierta hasta el 30 de noviembre. “Este premio es el empujón que falta, la chispa que detona alguna solución en otros lugares. Estamos conscientes de que la innovación social es la que nos va a sacar de problemas como el de la pandemia”, indicó Eduardo Urzúa.

Es el caso de Cesar Alejandro Pineda, egresado la licenciatura en Ingeniería Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, quien con su equipo de trabajo ganó el premio en 2018 por su proyecto 3D SmartLabs.

Actualmente 3D SmartLabs es una empresa de profesionales apasionados por las tecnologías 3D, a través de las cuales digitalizan, diseñan y fabrican objetos con miras a integrar una red de colaboradores para generar, desarrollar y transmitir conocimiento aplicado en distintas áreas.

Tienen un centro de impresión 3D dirigido a estudiantes y despachos de carreras afines al diseño, donde ofrecen los servicios de escaneo e impresión 3D, desarrollo de prototipos y dispositivos, cursos y venta de impresoras.

Este premio nos enseña a que juntos podemos crear móviles que ayuden a otros emprendimientos, tejer una red para apoyarnos. “Hay que tener determinación y no quedarnos en el mundo de las ideas”, aseguró César Alejandro.

Propongamos soluciones desde la Universidad a los problemas de México, atendamos la pandemia, propongamos cosas nuevas, precisó Urzúa Fernández.

Más información sobre esta convocatoria en www.vinculación.unam.mx

Sobre el ciclo

En el ensayo del escritor mexicano Enrique Díaz Álvarez, El Traslado. Narrativas contra la idiotez y la barbarie, se propone a la imaginación como una herramienta para ponernos en el lugar del otro. «Ese traslado» que hacemos mediante un simulacro poético, una novela, o una película, nos permite empatizar con la otra persona ajena a nosotros, haciendo así más posible comprender su situación.

A raíz de esta premisa, el Centro de Estudios Mexicanos UNAM-España y la Casa de México en España presentan este ciclo compuesto por distintas historias dentro del fenómeno migratorio mexicano, en el que el espectador podrá trasladarse desde diversas aproximaciones a la vida de los migrantes y a los conflictos de estas personas trasladadas. Como rescata Enrique Díaz Álvarez en su libro en un epígrafe de Jaques Derrida: «Un acto de hospitalidad no puede ser sino poético».

Diálogos

Para profundizar en la experiencia propiciada por las películas, presentamos un ciclo de conversaciones conducidas por la reconocida periodista Lydia Cacho, en que reflexionaremos sobre cómo narramos hoy las historias de la migración y nos preguntaremos desde dónde lo abordan los medios narrativos como el cine, la literatura, o el periodismo.

En estas conversaciones pondremos especial énfasis en la incidencia de las cuestiones de género en las categorías de la migración, y veremos la manera en que el género afecta a las causas y consecuencias de la migración regular e irregular, así como las dinámicas de integración cultural y laboral en el lugar de destino.

La mirada que migra

Martes 24 de noviembre

19.00 (hora de España)

Reserva tu entrada aquí

El camino migrante

Martes 1 de diciembre

19.00 (hora de España)

Reserva tu entrada aquí

Narrar la migración

Miércoles 9 de diciembre

19.00 (hora de España)

Cine

Las proyecciones se llevan a cabo en formato presencial en la Casa de México en España (calle Alberto Aguilera 20, Madrid).

Los lobos

Ficción | México | 2019 | 95 min | Dirección: Samuel Kishi

Jueves 19 de noviembre; viernes 11 de diciembre.

Hora: 19.00 h

Reserva tu entrada aquí

Aquí y allá

Ficción | México | 2012 | 110 min | Director: Antonio Méndez Esparza

Sábado 21 de noviembre; jueves 17 de diciembre.

Hora: 19.00 h

Reserva tu entrada aquí

Sin señas particulares

Ficción | México | 2020 | 99 min | Dirección: Fernanda Valadez

Viernes 20 de noviembre; jueves 10 de diciembre.

Hora: 19.00 h

Reserva tu entrada aquí

Mi vida dentro

Documental | México| 2007 | 120 min | Dirección: Lucía Gajá

Viernes 28 de noviembre; sábado 18 de diciembre.

Hora 19.00 h

Reserva tu entrada aquí

Llévate mis amores

Documental | México | 2014 | 90 min | Dirección: Arturo González Villaseñor

Viernes 27 de noviembre; sábado 19 de diciembre.

Hora: 19:00 h

Reserva tu entrada aquí

La jaula de oro

Ficción | México | 2013 | 110 min. Ficción | Dirección: Diego Quemada-Díez

Fecha: jueves 26 de noviembre y sábado 12 de diciembre.

Hora: 19:00 h

Reserva tu entrada aquí

El ciclo Traslados: Migración y genero forma parte de las actividades del III Foro Cultura y migración, una iniciativa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma de Madrid, en colaboración con Casa de México en España, UNAM-España, ONU Mujeres Colombia y AECID, bajo la coordinación de Sandra Lorenzano. Esta tercera edición del Foro es encabezada por la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM y girará en torno a tres temas principales: género, desplazamientos y cultura.

Este Foro se inscribe en el conjunto de actividades que la UNAM realizará en torno a la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La información y el programa están disponibles en la página:

http://generoymigracion.org