-

Una esfera interna de hierro y níquel de 650 km de diámetro en el núcleo interno de la Tierra

Un nuevo hallazgo en la estructura interna de la Tierra ha sido descubierto por investigadores de la Universidad Nacional Australiana, quienes han publicado sus hallazgos en la revista Nature Communications.

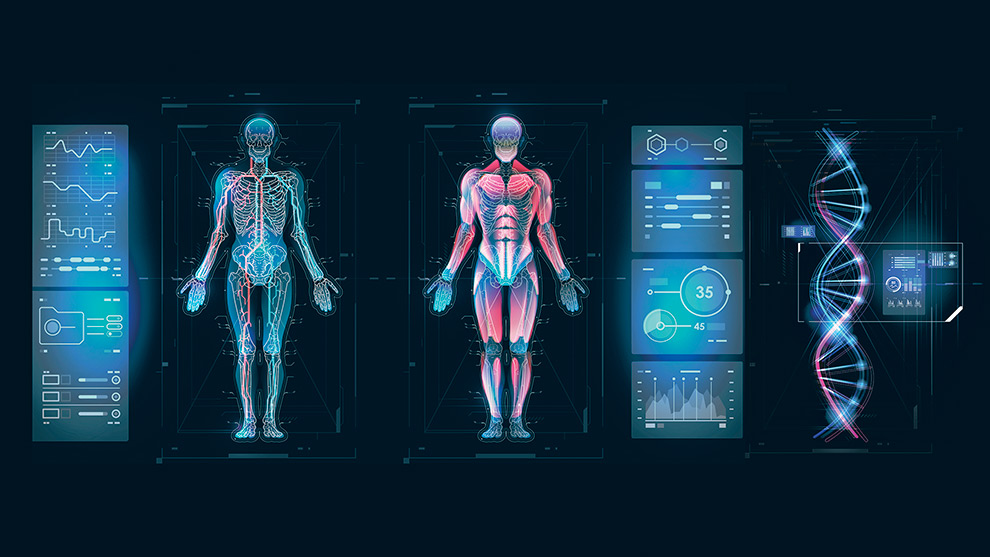

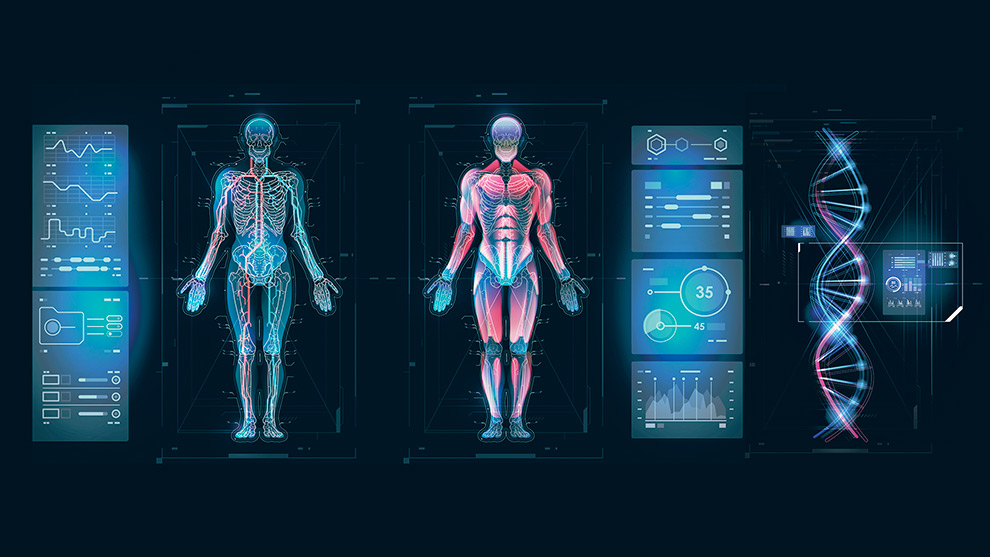

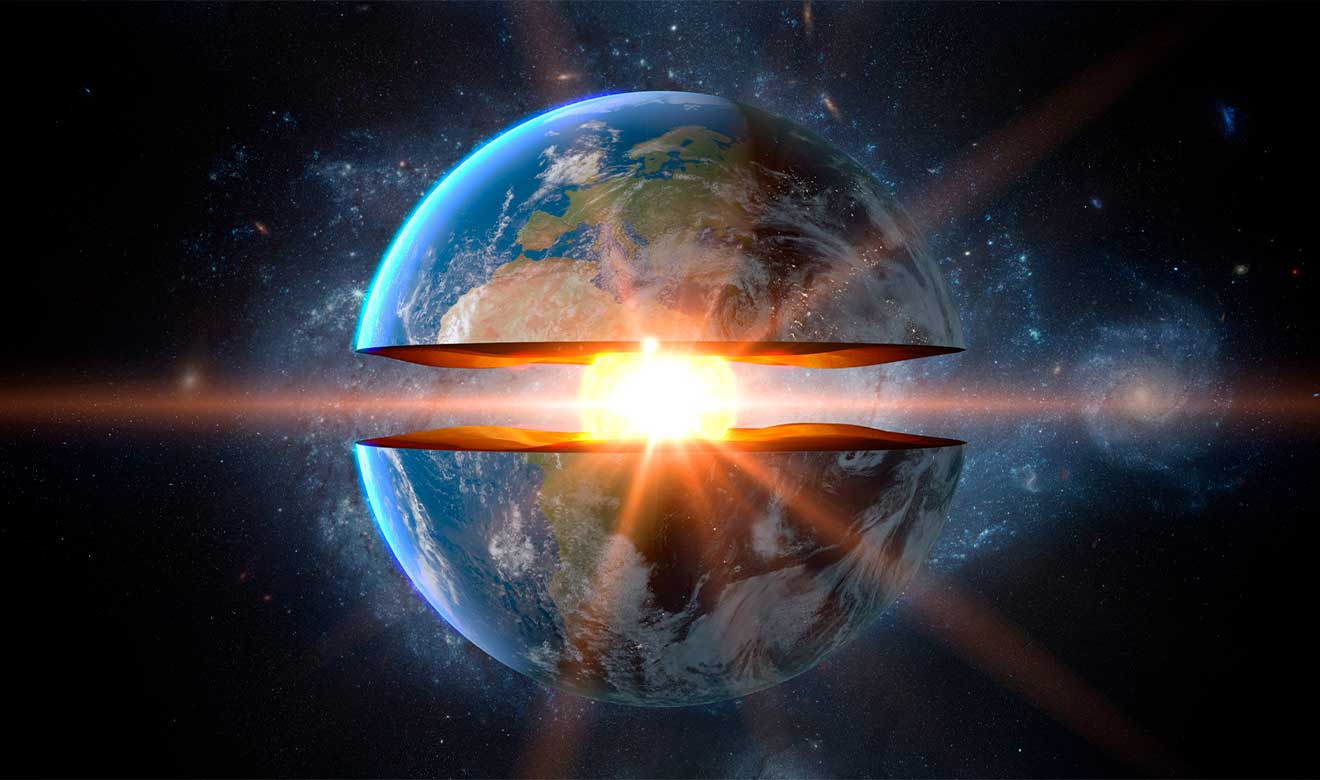

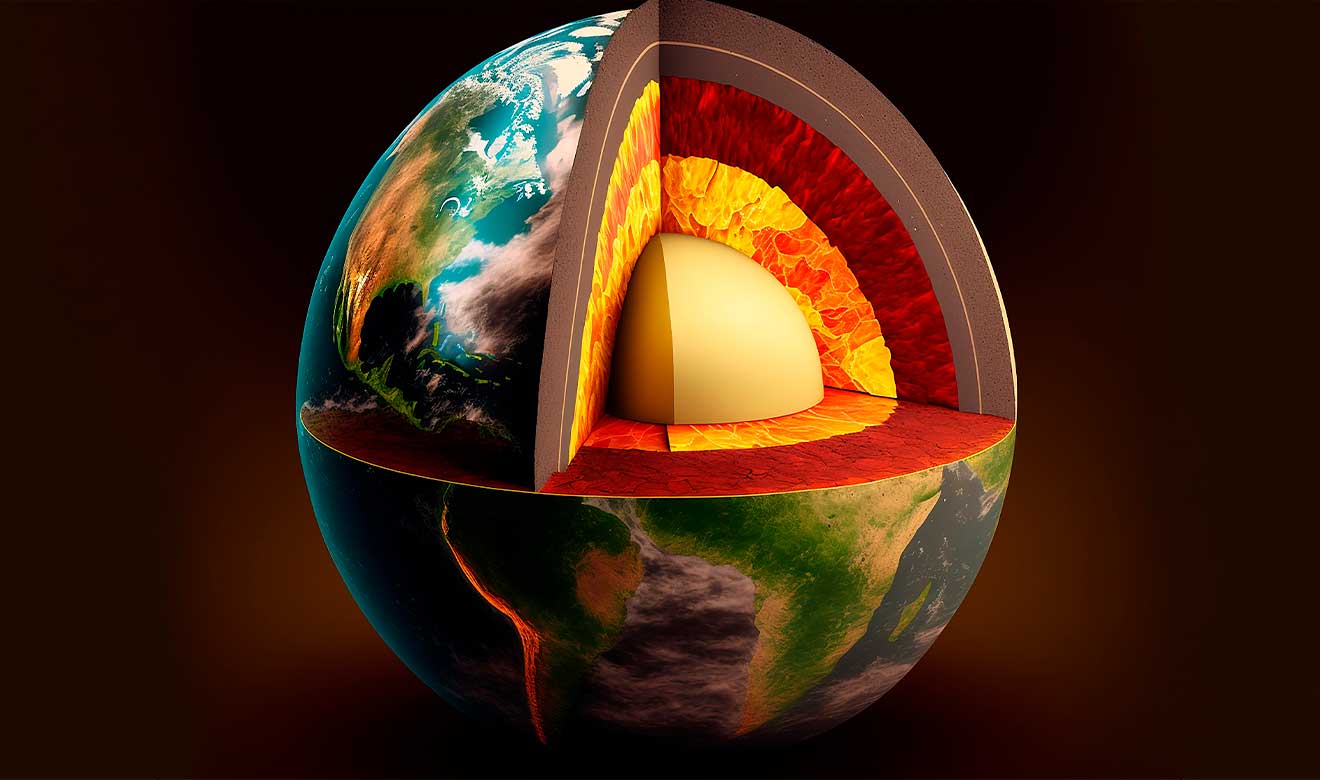

La investigación revela la existencia de una esfera interna de hierro y níquel de 650 km de diámetro en el núcleo interno de la Tierra. Este descubrimiento representa un hito significativo en la comprensión de la evolución del campo magnético del planeta, que ha sido crucial para la existencia de vida tal y como la conocemos.

«El núcleo interno es como una cápsula del tiempo que nos permite ver la historia y evolución del campo magnético de la Tierra», afirmó Juan Esteban Hernández Quintero, jefe del Servicio Magnético del Instituto de Geofísica de la UNAM, quien ha comentado el hallazgo. El campo magnético de la Tierra es lo que nos protege de la radiación solar y es esencial para la vida en nuestro planeta.

Además, el núcleo interno influye en el campo gravitacional de la Tierra, que representa las fuerzas de atracción de nuestro planeta. Aunque sabemos que la Tierra tiene cuatro capas (la corteza, el manto, el núcleo externo y el núcleo interno), la existencia de este nuevo núcleo, llamado por los científicos «el núcleo interno más interno», ha sido revelada gracias al estudio de las ondas sísmicas que atraviesan la Tierra.

La investigación ha sido realizada mediante la colocación de detectores en todo el mundo para identificar cómo se mueven las ondas sísmicas en los sismos más fuertes que atraviesan toda la estructura del planeta. Según los investigadores, la esfera interna de hierro y níquel es más sólida que el núcleo externo y mide aproximadamente mil 200 km de radio.

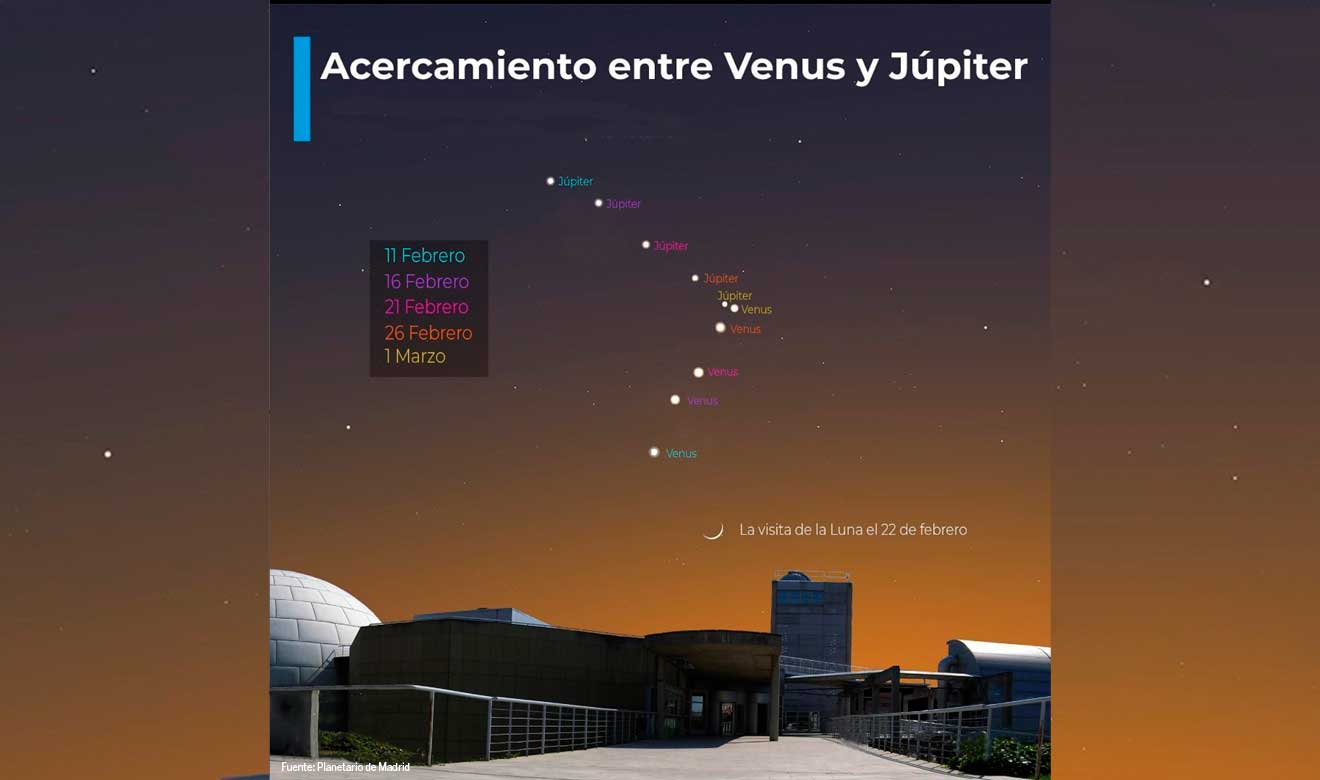

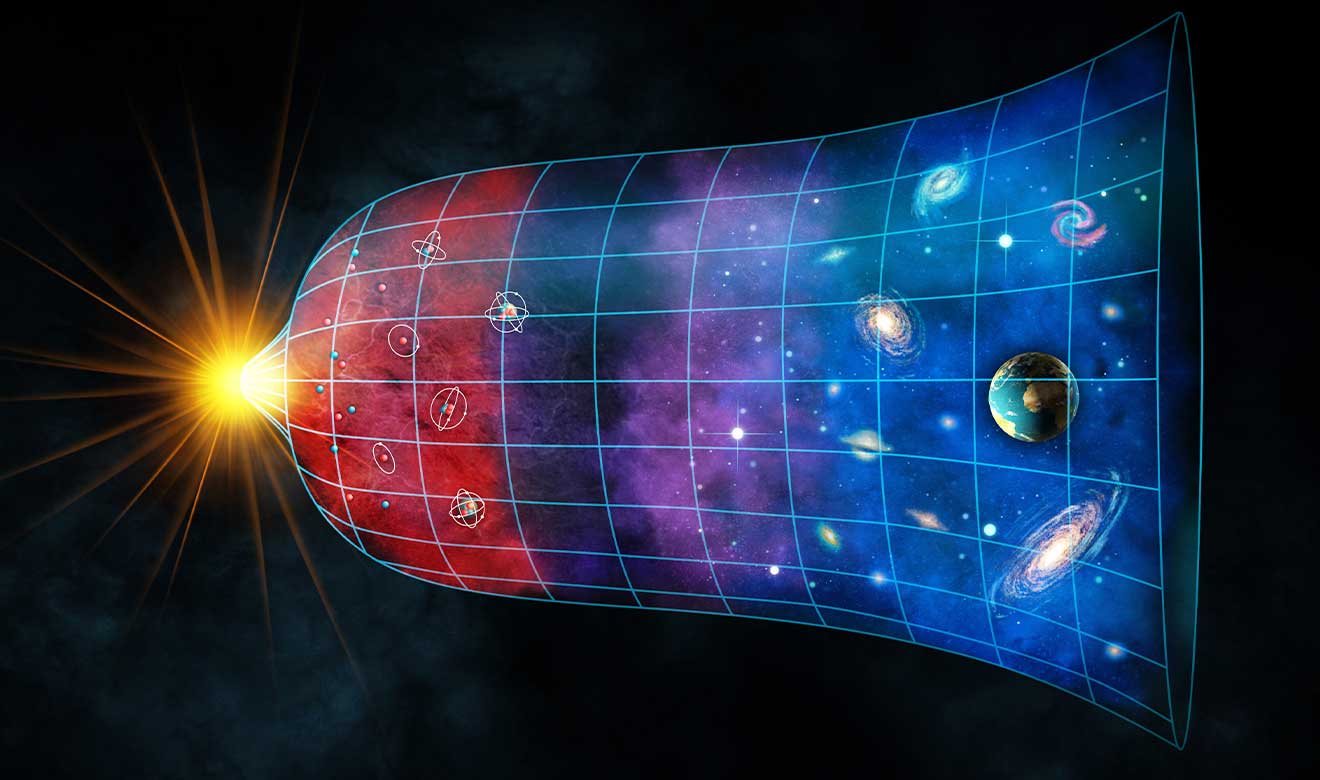

Evolución del sistema solar y cambios en la velocidad de rotación y traslación de los planetas

Hace 4.500 millones de años, el universo dio lugar a nuestro sistema solar, cuando un polvo cósmico se unió gracias a la gravedad para crear el Sol y los planetas que lo orbitan. Desde entonces, los planetas han evolucionado, cambiando su velocidad en rotación y traslación a medida que se enfriaban.

Según explicó un académico universitario, en la frontera entre el núcleo externo y el manto, se genera casi el 10% de la energía magnética de la Tierra. Además, el investigador añadió que, en el pasado, el planeta tenía características diferentes debido a la distribución del núcleo interno de la Tierra, lo que provocó cambios en la duración de los días y en la capa externa del planeta.

A medida que la Tierra se enfriaba, su estructura interna evolucionaba y se cristalizaba. Hoy en día, la Tierra es un planeta único en su estructura y propiedades, siendo el hogar de una increíble biodiversidad y de millones de seres vivos.

Imposibilidad de excavar lo suficiente para llegar al centro de la Tierra debido a las altísimas temperaturas

A pesar de la popular novela de Julio Verne «Viaje al centro de la Tierra», la humanidad aún no ha logrado excavar lo suficientemente profundo como para llegar al centro de nuestro planeta. Incluso los rusos intentaron hacerlo en un momento dado, pero solo lograron cavar 10 km de la capa externa, que mide 50 km. Aunque la tecnología ha avanzado significativamente, no podemos alcanzar una profundidad mayor debido a las altísimas temperaturas que encontraremos.

Según el jefe del Servicio Magnético del Instituto de Geofísica de la UNAM, Juan Esteban Hernández Quintero, si pudiéramos excavar hasta aproximadamente una sexta parte del radio de la Tierra, las temperaturas superarían los 2.000 grados centígrados y aumentarían hasta alcanzar los 6.500 grados en el centro. Esto significa que cualquier artefacto que intentara excavar a tal profundidad simplemente se fundiría.

Información destacada

- Descubrimiento de una esfera interna en el núcleo interno de la Tierra crucial para la existencia de vida.

- El núcleo interno es como una cápsula del tiempo que nos permite ver la historia y evolución del campo magnético de la Tierra.

- La existencia del nuevo núcleo ha sido revelada gracias al estudio de las ondas sísmicas que atraviesan la Tierra.

- La esfera interna de hierro y níquel es más sólida que el núcleo externo y mide aproximadamente mil 200 km de radio.

- Evolución del sistema solar y cambios en la velocidad de rotación y traslación de los planetas.

- En la frontera entre el núcleo externo y el manto, se genera casi el 10% de la energía magnética de la Tierra.

- La estructura interna de la Tierra evolucionaba y se cristalizaba a medida que se enfriaba.

- Imposibilidad de excavar lo suficiente para llegar al centro de la Tierra debido a las altísimas temperaturas.

Conclusión

Conclusión