años sin parar y las mujeres lo están buscando

desde los seis años, y lo encuentran a los veinte.

Mujeres con pelotas [Documental]

ADVERTENCIA: Para ordenar este relato opto por hablar desde la ausencia y la prohibición, para continuar con la emoción y la dicha, y así terminar con la lucha constante. Este relato es mío y puede ser comparado y compartido, pero nunca dejará de hablar sobre mí. No espero narrar ni simplificar la lucha de todas en este deporte; lo que sí espero es que alguna pueda sentirse acompañada si es que llegó de una forma similar a las canchas y nunca más quiso volver a salirse de ellas.

El futbol es un deporte sencillo cuando se juega con el alma. Los pies pueden ser un poco torpes o los más ágiles, pero al final gana quien le pega más duro, quien corre más rápido, quien resiste las cargas, quien aguanta los golpes y acumula cicatrices, y sí, quien mete más goles. Pero cuando creces en un entorno en el que no puedes pegar duro porque en “tu naturaleza” no existe la palabra pegar; no corres más rápido porque “ese cabello no se ve bien alborotado”; no sabes qué significa hacer una carga ni se te permite acumular cicatrices porque “a nadie le vas a gustar con las piernas así”, entonces no sólo no puedes meter goles, sino que ni siquiera puedes aprender a jugar con el alma, y entonces nada, ni el futbol, es sencillo.

Éste es un breve relato sobre el

que he vivido. No de cómo llegó a mi vida, sino de cómo lo busqué y, efectivamente, lo encontré. Nací en el barrio, pero no lo viví ni lo recorrí durante toda mi infancia y adolescencia, sino hasta que regresé a vivir en él en mi adultez. No supe si ahí se jugaba o no al futbol, ni cuáles eran los puntos de encuentro o las calles predilectas para echar cáscara, a pesar del adoquín y su irregularidad. Tampoco nací con el balón bajo el brazo, como si fuera una extremidad más que los doctores buscan en los bebés recién nacidos con sexo masculino. No fui al campamento de fut desde los seis años ni me uní al equipo de la escuela porque no había equipos para niñas. “Las niñas no juegan a eso”.

Muchas veces deseé haber nacido hombre, lo que sea que eso signifique, porque sin importar que tuviera seis, 15, 18 o 23 años, sin pruebas pero tampoco dudas, sabía que de haber sido así podría simplemente ser, estar, hacer la vida… y también hacerle al futbol.

Crecí sin ningún tipo de estímulo exterior en el que la idea de una mujer futbolista existiera. El futbol de mujeres no habitaba el imaginario de casi nadie que conociera y era impensable ver un partido nacional femenil transmitido por televisión. Tampoco conocía a otras niñas que jugaran, menos que desearan jugar. Era como si el tema estuviera restringido en función de una lógica basada en algo muy extraño: los genitales.

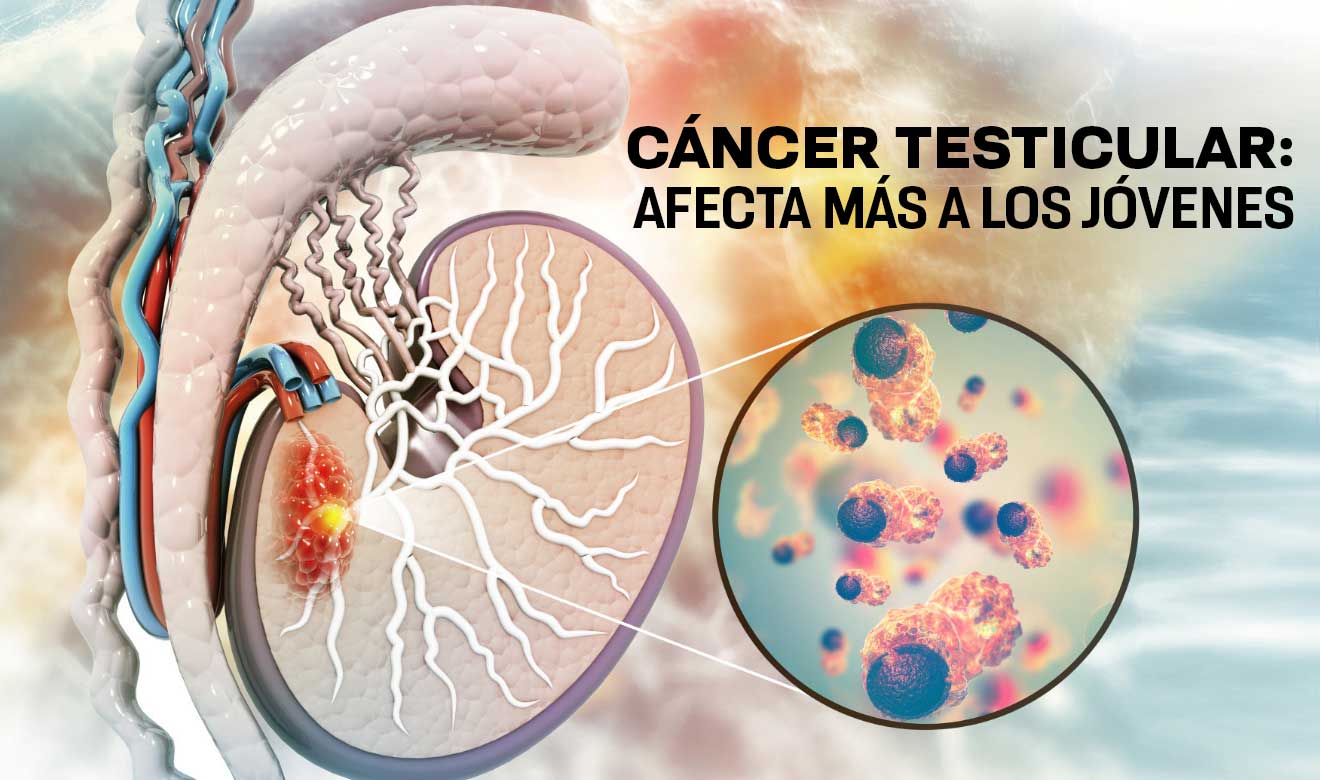

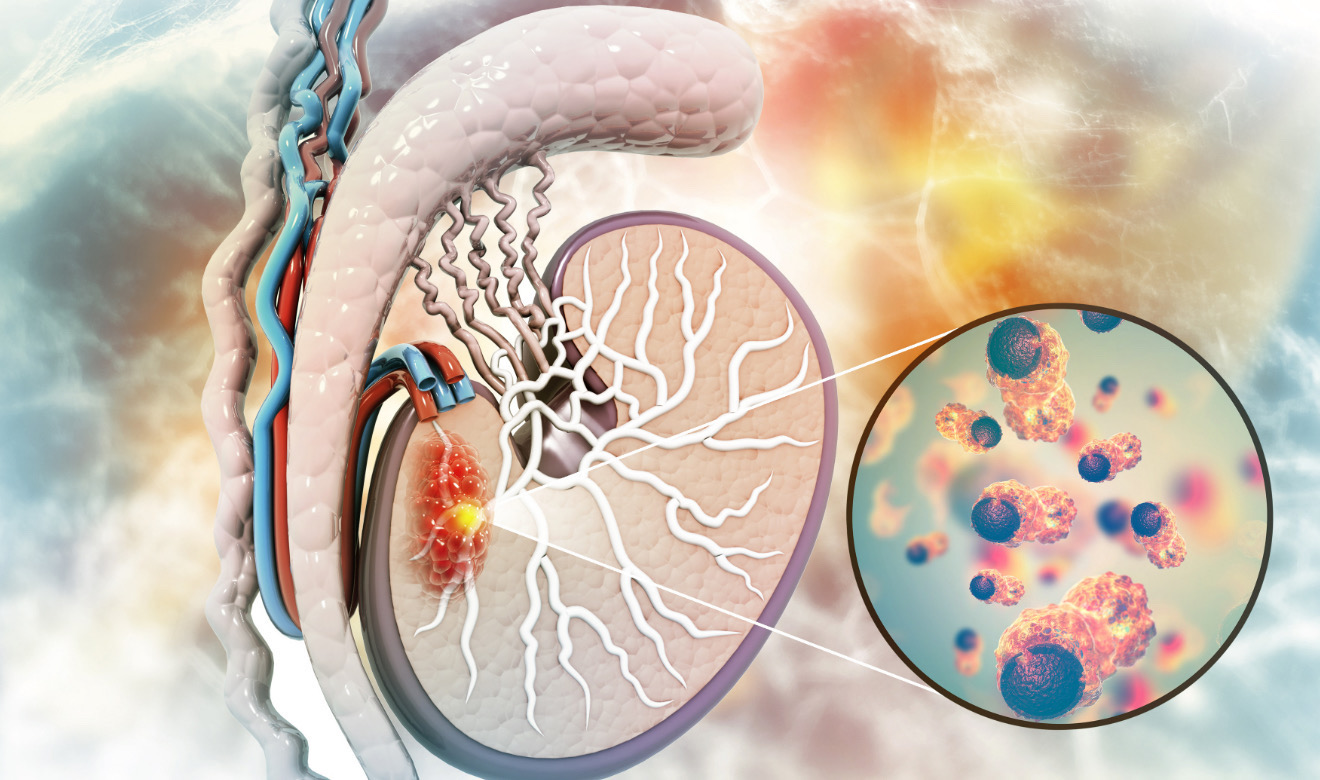

A los 11 años llegué a creer que los genitales impedían realizar muchas tareas, que las vaginas podían ser más incómodas para jugar que un par de testículos. Esa creencia se reforzaba en el patio de recreo cuando los compañeros hablaban de las “sin pito” que “sólo estorbaban en la cancha”, o cuando los profesores de educación física decían que “las niñas se veían mejor aplaudiendo y gritando que jugando”. Nunca terminé de entender el razonamiento que subyacía a esos comentarios porque, en definitiva, mi vagina no me impedía correr ni brincar ni empujar, mucho menos ganar. Creo que fue a los 15 años cuando entendí que realmente los genitales no impedían hacer lo que sea que una quisiera, como jugar futbol.

A los 18 comencé a jugar en equipos mixtos en los que las mujeres figurábamos como parte de una cuota que llenar. La mayoría llevábamos muy poco tiempo practicando, otras no habían pateado un balón en su vida, pero al final, según ellos, seguíamos sirviendo para estorbar, y eso hacíamos. Un buen día nos cansamos de ser utilería y creamos nuestro propio equipo para aplastar su cochina cuota. No ganamos contra ellos, pero para nosotras sí hubo un triunfo.

En ese momento lo más difícil era saber que yo no era mala y que, de hecho, podía ser buena, tanto o mejor que “un hombre” o, dependiendo de quién quisiera opinar al respecto, muy buena “para ser una mujer”. Pero no importaba porque las condiciones estaban puestas para que nunca pudiéramos acortar la brecha de desventaja ni pudiéramos estar en un mismo nivel de juego, porque cuando yo, apenas a los 18, me sentía libre para experimentar y jugar algo que después me parecería apasionante, muchos lo habían hecho desde hacía años sin siquiera buscarlo, les era algo dado, designado, obligado. Además, lo esperado en este campo era no esperar nada de mí porque, de nuevo, tenía los genitales equivocados.

Poco tiempo después mi experiencia cambió porque empecé a tener contacto con morras que disfrutaban y amaban jugar futbol, que lo hacían muy bien y que era parte de su cotidianeidad. Me di cuenta de que en mi ciudad había una buena cantidad de equipos de futbol femenil, sólo que nunca había estado en los lugares correctos ni cerca de mujeres que formaban parte de ellos. Hasta ese momento no sabía que había lugares en los que se esperaba que una jugara o, incluso, que pudiera hacerlo bien. En mi vida esa jamás había sido una opción; era lindo sentir que, por primera vez, algo podía ser distinto.

Creí que a este descubrimiento se le sumarían más cambios cuando, a los 23 años, llegué a un espacio académico de estudio y reflexión en el que las nacionalidades variaban y, por lo tanto, los contextos y las formas de pensar también. Eso y el fervor que existía por el futbol prometían mucho, en especial porque era compartido sin importar la frontera que se hubiera cruzado para llegar a tierras mexicanas. Sin embargo, no contemplé que, aunque había superado algunas de mis condiciones más inmediatas, el mundo seguía siendo el mismo y, al parecer, los genitales seguían importando.

Desde que llegué a las aulas la primera pregunta que le hice a mis compañeros y compañeras fue “¿juegas futbol?”. No fue sorpresa encontrarme con que los que respondían que “sí” eran los hombres, mientras que las mujeres apenadas me contestaban con: “siempre he querido, pero nunca lo he intentado”, “tal vez algún día me anime”, “soy demasiado torpe”, “no quiero hacer el ridículo”, entre muchas respuestas más. Así fue como cada jueves, durante un poco más de un año, jugué futbol con mis compañeros en el área deportiva de la institución que compartíamos. Nunca logré que se sumara otra mujer.

A pesar de mi entusiasmo por jugar y de las ganas de tirar el estrés en la cancha para desahogarme de la cotidianeidad, el futbol era más bien una lucha constante. Acostumbrada a jugar con hombres casi toda mi vida, desde el primer día supe que tocaba “ganarme” un lugar en la cancha; hubiera sido un engaño asumir que no era así. Tampoco era nuevo que no esperaran nada de mí, aunque lo que sí era nuevo era que yo esperaba mucho más de ellos.

Algunos compas parecían indiferentes a lo que colgara o no de entre mis piernas; sólo iban a jugar y no importaba quién integrara los equipos, mientras la pelota siguiera en el aire. Entre todo eso, la exigencia, la competencia y la diversión siempre eran parte del juego, si no ¿para qué jugarlo? Entonces, por unos momentos, la esperanza de que existiera algo distinto crecía y parecía que la historia de los genitales que me habían contado toda la vida no sólo tenía caducidad, sino que perdía todo su poder.

Pero la constante era otra. Parecía que, más que diluirse, la barrera se volvía a erigir, como si esa “inclusión” no hubiera sido más que una simple finta de la vida para que, en cualquier momento de distracción, te meta un caño, así, sin más. Las barreras se repetían, pero ahora con diferentes acentos, nacionalidades y formas: “Nunca había jugado con una mujer en mi vida. Eres la primera.” “¿Qué esperabas? Al final nunca va a dejar de ser cierto que vos sos mujer y que te tratamos diferente por eso.” “¿Te duele? ¿Querías jugar con nosotros, no? ¡Pues levántate, que no te duele y aquí no pasó nada!” “No puedo creer que me haya ganado una mujer.” “No se la pasen a ella, no va a meter nada.” “Siempre te vamos a exigir más, porque eres tú.”

A pesar de esto mi lucha por mantenerme en la cancha institucional seguía y el reclamo de un trato equitativo se repetía porque, aunque no nací con el título de propiedad de las canchas, creo que, como todo, la cancha es de quien la trabaja.

En ese espacio que intenté compartir con ellos me di cuenta de que las cosas podían ser más duras. Tanto así que en ese lugar en el que convergían hombres de pensamiento de izquierda, derecha y centro de toda Latinoamérica, quienes no habían logrado articular puntos en común en sus posturas políticas sí encontraban la forma de coincidir con sus acciones y omisiones sobre cómo entender el futbol, para quién es y, por lo tanto, para quién no.

Alguna vez pensé en renunciar y dejar de frecuentar ese lugar. Siempre he creído que hay espacios que vale la pena procurar, armar, desarmar y pelear; pero hay otros que simplemente no, y éste parecía ser uno de ellos. Después de cierto tiempo la pandemia llegó y las canchas cerraron sus puertas por una temporada más larga de lo que esperábamos.

A la par que todo eso sucedía en ese espacio académico, por azares del destino coincidí en el comedor de la institución con una mujer a la que logré contarles mis penas futbolísticas. No imaginaba que a partir de esa primera charla mi experiencia en este deporte cambiaría totalmente. Ella formaba parte de una red de mujeres amantes, jugadoras y conocedoras del futbol que estaba integrada por morras de todo el país y de muchas partes de América Latina. La esperanza volvía.

Fue increíble conocer cómo mujeres académicas, activistas, periodistas y deportistas no sólo se organizaban para entrenar y hacer un buen papel en el juego, también se dedicaban a crear contenidos de difusión y de lucha para hacer un mejor futbol para todas. Con ellas aprendí a gritar ¡Futbolista, hermana, aquí está tu manada! y ¡No les vamos a dar ni un cachito de cancha, aquí están las feministas contra el machismo por la revancha! Con ellas aprendí que el estúpido mito de los genitales era sólo eso, un mito estúpido.

Jugar futbol en equipos que están integrados únicamente por mujeres es, en definitiva, una experiencia diametralmente distinta a la que tuve jugando en equipos de hombres o mixtos. Quitarme de encima la carga de “tener que ganarme el lugar” o de “demostrar que soy lo suficientemente buena para que me tomen en cuenta, aunque sea mujer”, me permite concentrarme en la cosa más importante de todas: jugar.

Ahora, a los 25 años, sigo en las canchas, junto con muchas otras mujeres que me acompañan y que han tenido una lucha similar o distinta. Somos mujeres que no tenemos que demostrar nada, porque a lo que vamos a las canchas es a correr rápido, a resistir cargas, a aguantar golpes, a acumular cicatrices, pero sobre todo, a meter goles.

En las canchas de futbol deberíamos encontrarnos siempre para luchar entre seis, siete u 11 personas, durante 40 minutos, una hora o tiempos extras, sin importar lo que cuelgue entre nuestras piernas. Pareciera increíble que aún estando en la segunda década del siglo XXI, y habiendo tantas críticas que le podríamos hacer a la industria del futbol, la charla siga girando en torno a los genitales: esos que no elegimos al nacer y que, evidentemente, no impiden desarrollar una habilidad específica, un gusto, una afición, un sueño, nada.

Orgasmo vs. éxtasis y la influencia de Masters y Johnson

Orgasmo vs. éxtasis y la influencia de Masters y Johnson

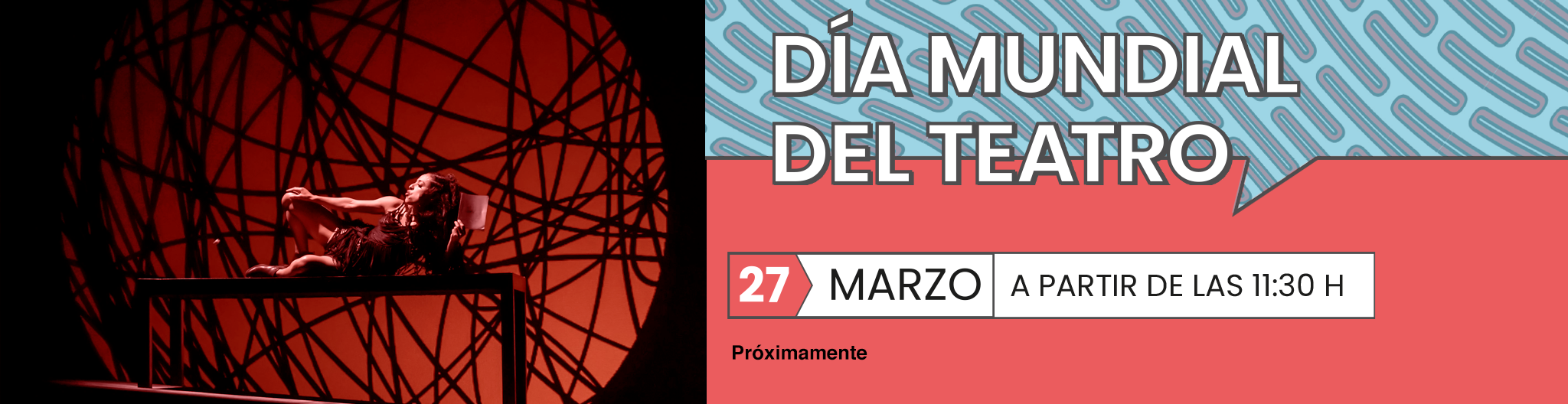

Les hablo hoy, no solo para hablar, o incluso para celebrar al padre de todas las artes, el “teatro”, en su día mundial. Más bien, los invito a estar juntos, todos nosotros, de la mano y hombro con hombro, para gritar a todo pulmón, como estamos acostumbrados en los escenarios de nuestros teatros, y dejar que nuestras palabras salgan. para despertar la conciencia del mundo entero, para buscar en nosotros la esencia perdida del hombre. El hombre libre, tolerante, amoroso, simpático, gentil y comprensivo. Y permitirles rechazar esta imagen vil de brutalidad, de racismo, de conflictos sangrientos, de pensamiento unilateral y de extremismo. El hombre ha caminado sobre esta tierra y bajo este cielo durante miles de años, y seguirá caminando. Así que saca sus pies del lodazal de las guerras y de los cruentos conflictos, e invítalo a dejarlos en la puerta del escenario. Quizás nuestra humanidad, que se ha ensombrecido en la duda, vuelva a convertirse en una certeza categórica que nos haga a todos verdaderamente aptos para sentirnos orgullosos de ser humanos y de ser todos hermanos en la humanidad.

Les hablo hoy, no solo para hablar, o incluso para celebrar al padre de todas las artes, el “teatro”, en su día mundial. Más bien, los invito a estar juntos, todos nosotros, de la mano y hombro con hombro, para gritar a todo pulmón, como estamos acostumbrados en los escenarios de nuestros teatros, y dejar que nuestras palabras salgan. para despertar la conciencia del mundo entero, para buscar en nosotros la esencia perdida del hombre. El hombre libre, tolerante, amoroso, simpático, gentil y comprensivo. Y permitirles rechazar esta imagen vil de brutalidad, de racismo, de conflictos sangrientos, de pensamiento unilateral y de extremismo. El hombre ha caminado sobre esta tierra y bajo este cielo durante miles de años, y seguirá caminando. Así que saca sus pies del lodazal de las guerras y de los cruentos conflictos, e invítalo a dejarlos en la puerta del escenario. Quizás nuestra humanidad, que se ha ensombrecido en la duda, vuelva a convertirse en una certeza categórica que nos haga a todos verdaderamente aptos para sentirnos orgullosos de ser humanos y de ser todos hermanos en la humanidad.