Nada es para siempre, ni siquiera el universo. Eventualmente será un lugar inhóspito, frío, sin energía, totalmente apagado, oscuro y vacío.

Con base en lo que postulan modelos cosmológicos, el doctor Sergio Mendoza Ramos, investigador del Instituto de Astronomía, dice que ese remoto final del universo ocurrirá en aproximadamente 1060 años y que muchísimo antes se extinguirá la vida.

El universo tiene aproximadamente 13 mil millones de años de edad. Mil millones de años son 109 años. 10 mil millones son 1010 años. 1011 años es aproximadamente diez veces la edad que tiene el universo. 1012 años son cien veces la edad del universo. Para su final tendrían que pasar aproximadamente 10^50 años (1 seguido de 50 ceros veces la edad del universo actual).

Desde fines del siglo XX —agrega el astrofísico de la UNAM—, con diversas técnicas y en diferentes momentos, se comenzó a observar que el universo se está expandiendo aceleradamente.

Su expansión, en vez de frenarse por la fuerza gravitacional que atrae todo el contenido material y energético del universo, se acelera cada vez más.

Según todos los modelos cosmológicos, el universo se expandirá para siempre y al final se convertirá en un lugar muy frío, sin actividad estelar, fundamental para la vida, la cual requiere “mucho calor y ciertos componentes orgánicos”.

Cuando cese la formación estelar, asegura Mendoza Ramos, sólo quedarán estrellas más compactas, como enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros.

La duración de este proceso dependerá de qué tan estable sea el protón (su vida aproximada es de 1035 años). Si es inestable, sólo quedarán agujeros negros en el interior de las galaxias después de este tiempo.

Cuando ya todo esté muy frío, “los agujeros negros pueden evaporarse a pura energía y eventualmente desaparecer”, dejando las galaxias “sin nada más que energía pura”.

Los tiempos para que ocurra esto dependen mucho de qué variables se pongan en los modelos matemáticos. En vez de que suceda en “1060 , puede ser en 1070 años o, en los casos más extremos, en 10100, es decir, un gúgol de años”. Y eso es mucho tiempo comparado con los 13 mil millones de años del universo.

El gran desprendimiento

Otro modelaje cosmológico, y dependiendo de qué tan rápido se esté acelerando el universo, prevé que habrá un Big Rip (‘gran desprendimiento’). “Se va a arrancar entre sí mismo”.

El universo, señala el investigador del Instituto de Astronomía, estará formado por regiones totalmente aisladas en el espacio y el tiempo, las cuales se separarán tan rápidamente que ya no habrá contacto causal entre ellas.

Los astrónomos de civilizaciones futuras (si las hay en ese momento) verán un universo muy diferente: mucho más pequeño, con mucho menos cantidad de materia y energía, porque, mediante ese Big Rip, habrán sido separados del conjunto grande. “No podremos mandar señales de luz hacia esas regiones del universo”.

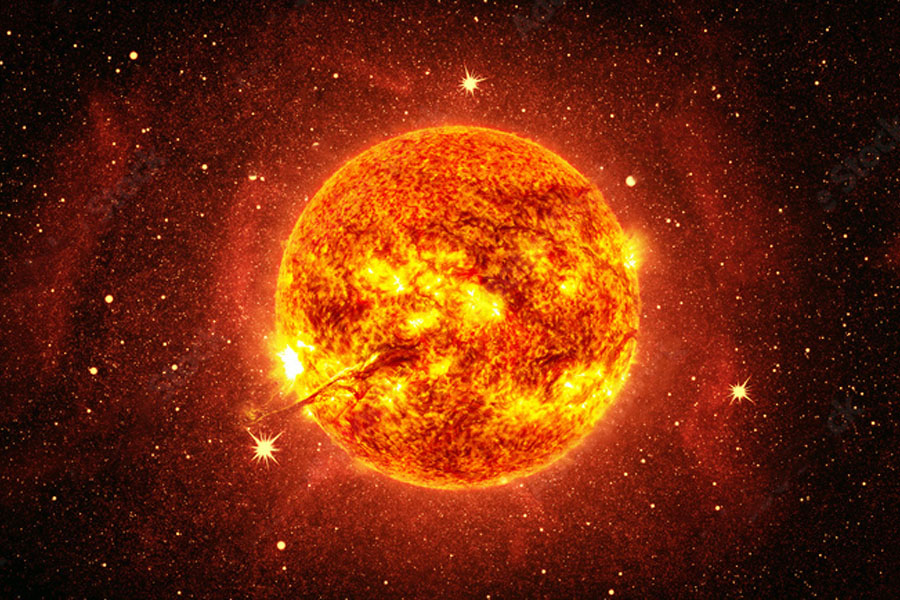

El Sol morirá y con él, la vida

Antes del enfriamiento del universo, se acabarán las galaxias, los sistemas solares y las estrellas (la Vía Láctea tiene cien mil millones; es decir, 1011 estrellas).

Nuestro sistema solar ya no va a existir. En unos cinco mil millones de años, el Sol dejará de darnos energía (dejará de quemar hidrógeno y convertirlo en helio), morirá y se convertirá en una estrella gigante roja, en cuyas etapas finales va a crecer tanto que su tamaño abarcará un poco más allá de la órbita de Marte. Los planetas también desaparecerán y con ellos, la Tierra y la vida.

Se requieren —añade el investigador del IA— varias generaciones de estrellas para que eventualmente existan las condiciones adecuadas para generar la vida como la conocemos. Se necesita calor, combustión, y al no haber energía no hay posibilidad de que exista la más mínima molécula, menos aún el más primitivo virus, la vida más simple.

Para Mendoza Ramos vale la pena la reflexión: nuestro sistema solar se va a acabar y nuestra galaxia va a colisionar con Andrómeda, pero van a seguir produciéndose estrellas.

Y pasado un tiempo muy grande en el futuro, todo el universo se volverá muy frío, y se acabarán la actividad estelar y todos los procesos de termofusión en el interior de las estrellas. Sobrevivirán los agujeros negros, pero también, eventualmente, van a dejar de existir.

¿Cuál será el destino final del universo? ¿Habrá un Big Rip o sólo se enfriará sin que exista un despedazamiento del universo? Las observaciones que tenemos dejan cierta incertidumbre, y cuando se proyectan hacia el futuro dan números como 1060, que es multiplicar la edad actual del universo por 1 seguido de sesenta ceros. Es un tiempo tan remoto que “hasta es difícil pensarlo”.

“A nivel Latinoamérica, no hay un Foro de la Crítica como éste. Hay mesas de reflexión o conferencias magistrales, pero un foro tal cuál que combine en su programación programadores y críticos de cine, no hay. Es algo que se mantuvo desde que Roger Koza –anterior programador de FICUNAM– lo creó y el primer invitado fue Jonathan Rosenbaum, desde ahí se abrió la posibilidad de escuchar a la crítica, no sólo leerlos”, comentó Karina Solorzano, una de las organizadoras de la décima edición del Foro de la Crítica Permanente.

“A nivel Latinoamérica, no hay un Foro de la Crítica como éste. Hay mesas de reflexión o conferencias magistrales, pero un foro tal cuál que combine en su programación programadores y críticos de cine, no hay. Es algo que se mantuvo desde que Roger Koza –anterior programador de FICUNAM– lo creó y el primer invitado fue Jonathan Rosenbaum, desde ahí se abrió la posibilidad de escuchar a la crítica, no sólo leerlos”, comentó Karina Solorzano, una de las organizadoras de la décima edición del Foro de la Crítica Permanente.

Actualmente, se considera el desarrollo de vida en planetas terrestres o supertierras rotando alrededor de estrellas diferentes al Sol, y en posibles exolunas semejantes a las lunas de Júpiter y Saturno que contienen agua, concluyó la académica universitaria.

Actualmente, se considera el desarrollo de vida en planetas terrestres o supertierras rotando alrededor de estrellas diferentes al Sol, y en posibles exolunas semejantes a las lunas de Júpiter y Saturno que contienen agua, concluyó la académica universitaria.