Nota original de: DGCS UNAM

Fecha de publicación: 30 de abril de 2022

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_351.html

• Su incremento es muestra de la problemática general que atraviesa la humanidad: Erika Villavicencio Ayub

• El 2 de mayo se conmemora el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar

La insistencia de incomodar a otra persona, denostarla, resaltar ciertas características o actitudes negativas de ella, pueden ser aprendidas, y no corregidas, en su entorno familiar, expone la coordinadora de Psicología Organizacional de la Facultad de Psicología (FP) de la UNAM, Erika Villavicencio Ayub.

Debido a que el contexto en el hogar propicia conductas hacia el exterior, si al interior existen antecedentes de violencia psicológica, física o de cualquier otro tipo, algún integrante tendrá mayor probabilidad de sufrir o infringir agresión, explica.

El acoso también tiene que ver en gran parte con nuestra cultura, y es muestra de la problemática en general que atraviesa la humanidad, acota la experta.

“Las agresiones son resultado del cúmulo de frustraciones, de necesidades no cumplidas en diferentes aspectos. Por eso, cuando alguien te provoca, puedes reaccionar de manera agresiva debido a que hay personalidades que se les facilita más la reacción hacia la violencia, inclusive han encontrado reforzadores para mantener estas conductas porque les dan resultados que para ellos son satisfactorios: ser el popular, el que controla, el obtener algo en función de mantener estas actitudes”, describe.

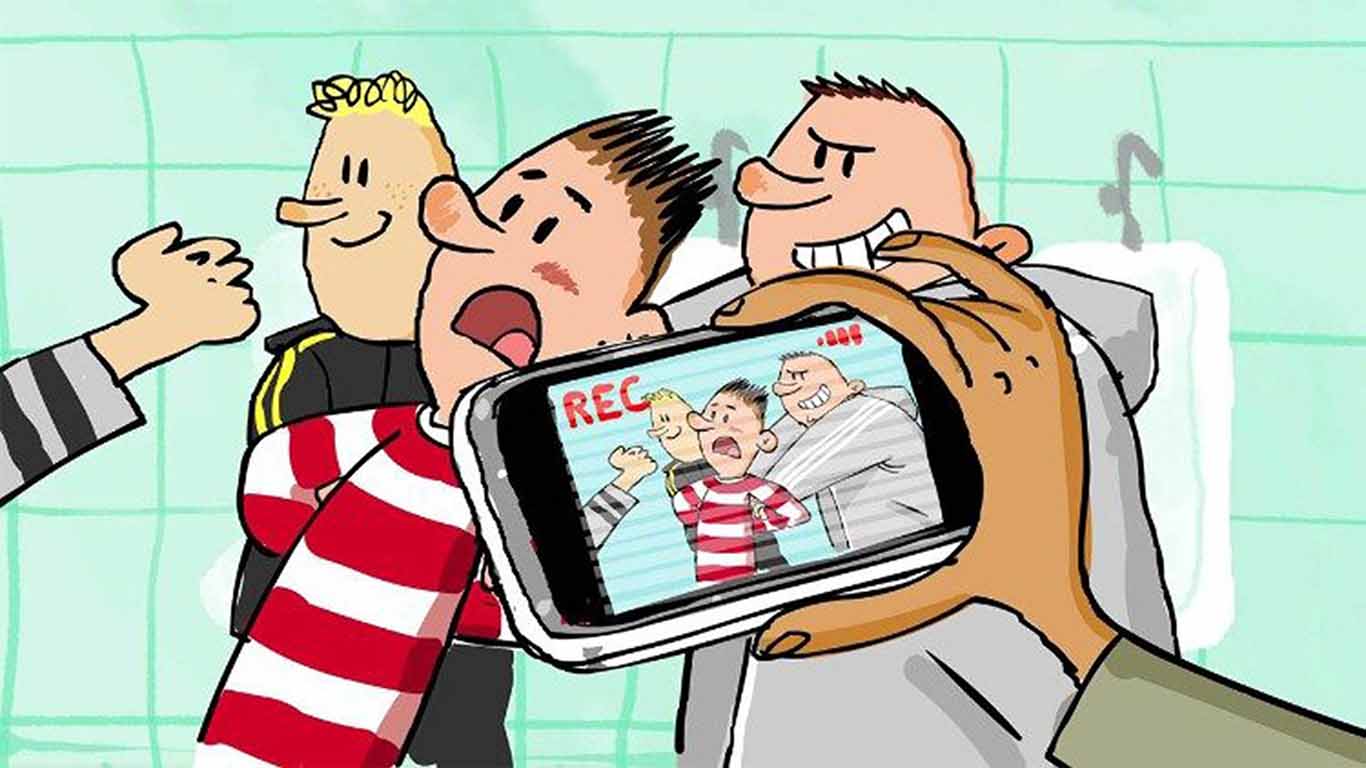

Villavicencio Ayub recuerda que el acoso o bullying no es un fenómeno nuevo, porque ha acompañado el desarrollo del ser humano en un sentido de sobrevivencia, “de que gane el más fuerte”; sin embargo, se ha extendido a otros ámbitos o vías “novedosas”, como la digital.

Destaca que las últimas cifras publicadas el año pasado indican un crecimiento significativo del fenómeno. Con base en datos revelados en el First World Report por la organización International NGO Bullying Without Borders, correspondientes a 2020-2021, México registra hasta 180 mil casos reportados de bullying y de ciberbullying.

El primero puede presentarse a partir de edades tempranas, en la niñez; en cambio, el otro fenómeno está más relacionado con los jóvenes porque son quienes tienen mayor interacción con las tecnologías, expone la experta a propósito del Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar, que se conmemora el 2 de mayo.

Cabe mencionar que el objetivo de esta conmemoración es concientizar a nivel mundial sobre el riesgo de este fenómeno (presencial y digital) en los menores y jóvenes a nivel mundial, así como buscar los mecanismos para evitarlo.

Esta iniciativa, planteada en 2013 por Javier Miglino, fundador de la organización no gubernamental “Bullying Sin Fronteras”, fue aprobada por la UNESCO el mismo año.

Situación propicia

El ciberacoso, prosigue Villavicencio Ayub, ha crecido de forma exponencial debido al confinamiento y por el auge de las tecnologías. En consecuencia, esta facilidad es aprovechada para alcanzar a miles de personas.

Como es un entorno virtual, a veces en la mente del victimario se considera un juego. Se escuda diciendo: “no, eso no está pasando”. Hemos encontrado personas que no están conscientes de que hay un daño psicológico, asevera Villavicencio Ayub.

Al abundar, señala que el ciberacoso, el cual se realiza en internet, redes sociales, plataformas de juego, mensajería, inclusive telefonía móvil, parte en gran medida del anonimato. “Este fenómeno psicológico, donde la gente se puede esconder, le permite hacer una serie de cosas perversas con mayor facilidad”.

Es reciente porque está alineado o relacionado con las nuevas tecnologías, aquí no hay una sola forma de cómo se presenta, puede ser a través de intimidación, ofensas, maltratos, insultos, chantajes, presiones. El agresor trata de humillar, atemorizar, poner en una situación vergonzosa a la víctima. En ocasiones hasta puede suplantar su identidad y amenazarlo con exponer imágenes o contenido que le afecte, previene la universitaria.

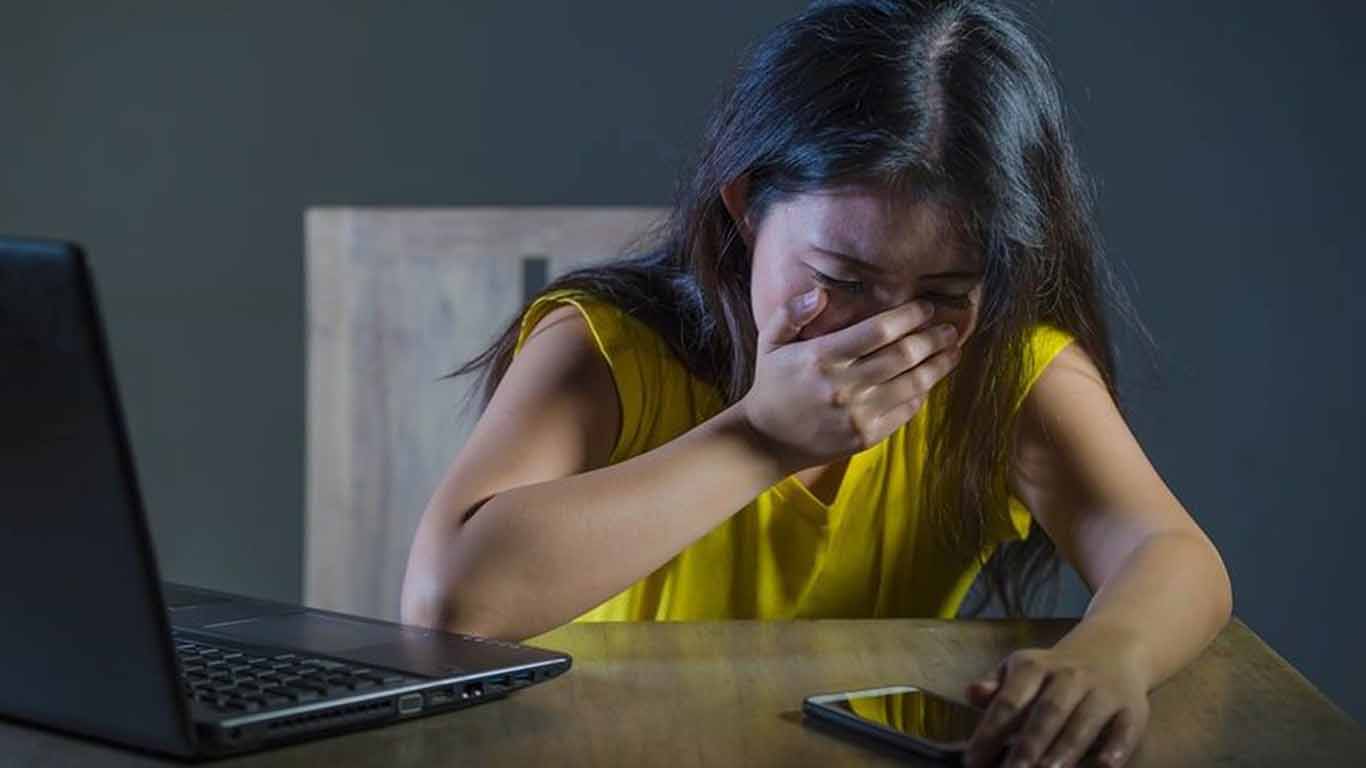

“Tenemos casos lamentables porque pueden llegar a afectaciones en la salud mental e inclusive física, porque la gente se empieza a aislar, puede alterar hábitos de sueño, de alimentación, hemos encontrado autolesiones porque llegan a tener tanta tristeza, miedo, soledad, que es una manera de desahogarse, de depositar un poco el estrés”, afirma la doctora en Salud Ocupacional.

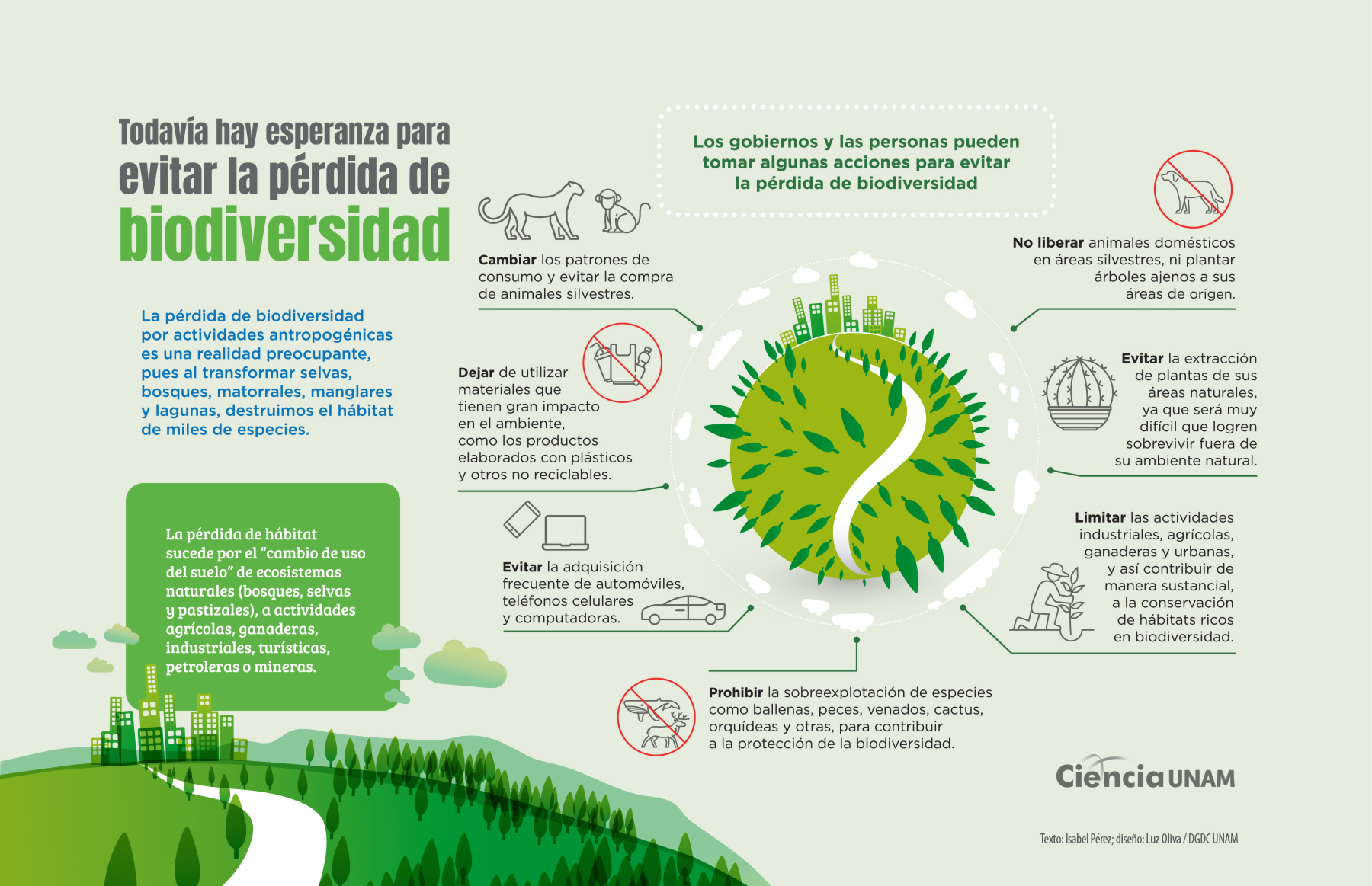

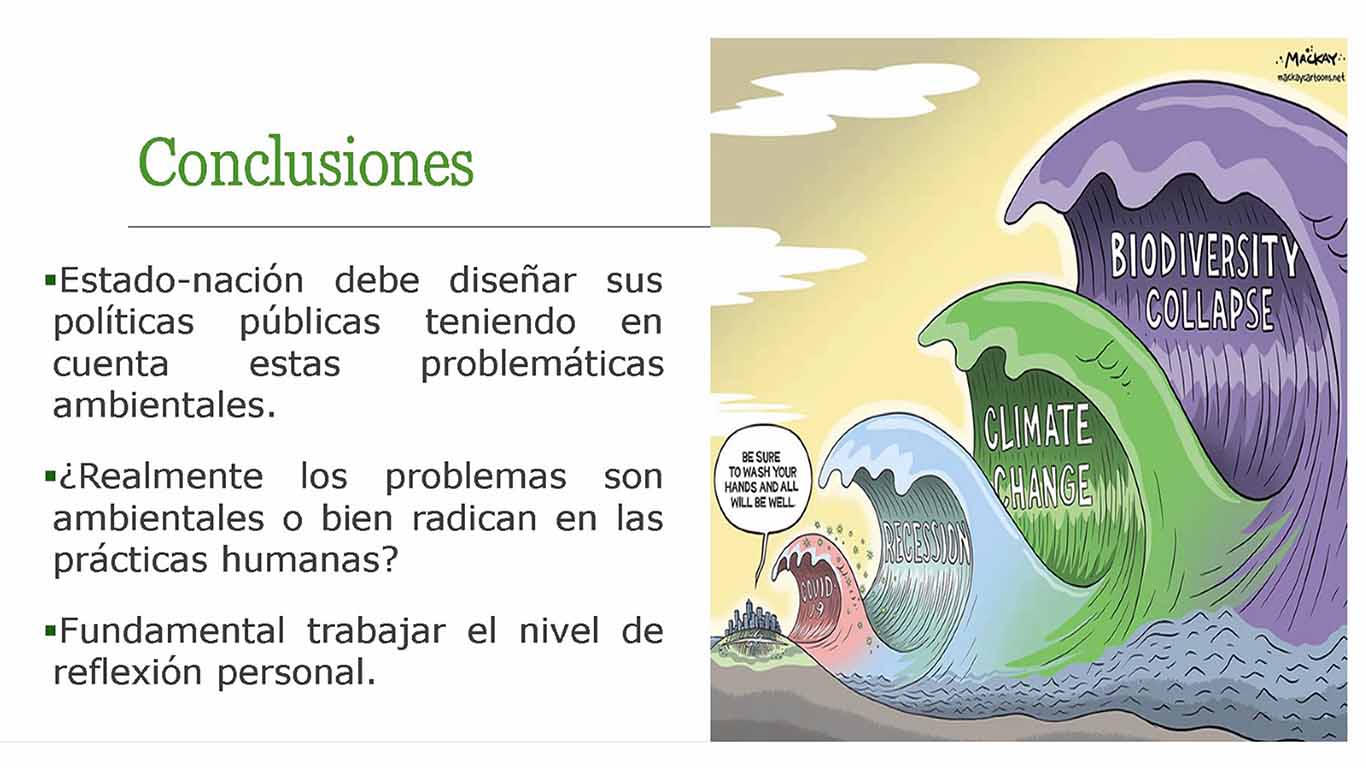

Durante el Viernes Cultural, moderado por la licenciada Leonora González Cueto y transmitido por Facebook Live de la Facultad de Medicina de la UNAM, la doctora Equihua Zamora destacó que el mundo enfrenta problemas ambientales como cambio del uso de suelo, sobreexplotación de recursos naturales, presencia de especies invasoras en los ecosistemas, contaminación de los mantos acuíferos y lagos con pesticidas o desechos industriales, así como el cambio climático, que en México podría aumentar las sequías, golpes de calor y la expansión de enfermedades como zika o dengue, que se dan en climas calurosos.Resaltó que la biodiversidad es el cimiento de la salud, al ser importante para la diversidad agrícola, la nutrición, la calidad del aire y del agua y la prevención de enfermedades infecciosas; por ello, “el desarrollo sostenible es clave para nuestro futuro, si no sabemos qué hay en los ecosistemas, ni cómo funcionan, no podremos entender qué recursos nos proporcionan, ni las consecuencias de que se perjudiquen”.

Durante el Viernes Cultural, moderado por la licenciada Leonora González Cueto y transmitido por Facebook Live de la Facultad de Medicina de la UNAM, la doctora Equihua Zamora destacó que el mundo enfrenta problemas ambientales como cambio del uso de suelo, sobreexplotación de recursos naturales, presencia de especies invasoras en los ecosistemas, contaminación de los mantos acuíferos y lagos con pesticidas o desechos industriales, así como el cambio climático, que en México podría aumentar las sequías, golpes de calor y la expansión de enfermedades como zika o dengue, que se dan en climas calurosos.Resaltó que la biodiversidad es el cimiento de la salud, al ser importante para la diversidad agrícola, la nutrición, la calidad del aire y del agua y la prevención de enfermedades infecciosas; por ello, “el desarrollo sostenible es clave para nuestro futuro, si no sabemos qué hay en los ecosistemas, ni cómo funcionan, no podremos entender qué recursos nos proporcionan, ni las consecuencias de que se perjudiquen”.

Los estigmas hacia la llamada “generación z” aumentan en los últimos años, lo que propicia trastornos como depresión, ansiedad y perturbación de impulsividad que se manifiesta en el consumo de drogas y riesgo al suicidio. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que de 4 a 7 por ciento de los adolescentes reportan ideación suicida, aseguró la académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, Angélica Juárez Loya.

Los estigmas hacia la llamada “generación z” aumentan en los últimos años, lo que propicia trastornos como depresión, ansiedad y perturbación de impulsividad que se manifiesta en el consumo de drogas y riesgo al suicidio. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que de 4 a 7 por ciento de los adolescentes reportan ideación suicida, aseguró la académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, Angélica Juárez Loya.

“La idea inició hace una década con el proyecto Geopedregal, del Instituto de Geología de la UNAM, y de ahí invitamos a participar a los institutos de Geografía y Geofísica, la Coordinación de la Investigación Científica y la Reserva Ecológica. A partir de ahí el espacio se ha restaurado con el apoyo de estudiantes y se realiza un taller llamado Restauración de pedregales remanentes, y muchos proyectos de investigación”, abundó la especialista del departamento de Ciencias Ambientales y del Suelo.

“La idea inició hace una década con el proyecto Geopedregal, del Instituto de Geología de la UNAM, y de ahí invitamos a participar a los institutos de Geografía y Geofísica, la Coordinación de la Investigación Científica y la Reserva Ecológica. A partir de ahí el espacio se ha restaurado con el apoyo de estudiantes y se realiza un taller llamado Restauración de pedregales remanentes, y muchos proyectos de investigación”, abundó la especialista del departamento de Ciencias Ambientales y del Suelo. Recordó que la geodiversidad es desconocida por la mayoría de la población y se refiere a los elementos geológicos o no vivos (rocas, fósiles, minerales, suelos y relieves) que no han sido reconocidos en su importancia para la biodiversidad, por lo cual la comunidad científica tiene el compromiso de hacerle ver a la sociedad su importancia.

Recordó que la geodiversidad es desconocida por la mayoría de la población y se refiere a los elementos geológicos o no vivos (rocas, fósiles, minerales, suelos y relieves) que no han sido reconocidos en su importancia para la biodiversidad, por lo cual la comunidad científica tiene el compromiso de hacerle ver a la sociedad su importancia. Acompañadas por Luis Quintanar Robles, secretario Académico del IGEF; Juan Carlos Cruz Ocampo, coordinador de Vinculación del IGL; Armando Peralta, secretario de Vinculación, del IGg, además de estudiantes y miembros de la comunidad universitaria, las promotoras enfatizaron que el objetivo del proyecto es conservar el geopatrimonio de la Universidad a través de los geosenderos.

Acompañadas por Luis Quintanar Robles, secretario Académico del IGEF; Juan Carlos Cruz Ocampo, coordinador de Vinculación del IGL; Armando Peralta, secretario de Vinculación, del IGg, además de estudiantes y miembros de la comunidad universitaria, las promotoras enfatizaron que el objetivo del proyecto es conservar el geopatrimonio de la Universidad a través de los geosenderos.