Los implantes dentales se han convertido en una terapia indispensable establecida en odontología para reemplazar los dientes perdidos en diferentes situaciones clínicas.(1) Zitzmann et al. cuantificó la incidencia del desarrollo de periimplantitis en pacientes con antecedentes de periodontitis casi seis veces más alta que en pacientes sin antecedentes de inflamación periodontal. (2)

Por otro lado la periimplantitis se define como un implante osteointegrado con pérdida de hueso ≥2.0 mm evaluado desde el nivel de la plataforma del implante (IPL) hasta el nivel más apical de hueso al contacto del implante según lo definido por las radiografías digitales intraorales.(3). Esta se caracteriza por ser una reacción inflamatoria que afecta a los tejidos duros y blandos, lo que resulta en la pérdida de la formación de hueso y bolsa que rodea al implante osteointegrado que funciona.(4)

Además , las enfermedades periimplantarias se describen como procesos inflamatorios en los tejidos que rodean los implantes en respuesta a biopelículas predominantemente microbianas en la superficie de los implantes. Por otra parte la mucositis periimplantaria se define como una reacción inflamatoria provocada por biopelículas microbianas basada en el parámetro de sangrado en el sondeo (BOP), sin ninguna pérdida de hueso periimplantario, mientras que la periimplantitis se caracteriza por BOP y / o supuración con mayor pérdida. de hueso periimplante.(5)

Las inflamaciones periimplantarias representan enfermedades graves después del tratamiento con implantes dentales, que afectan tanto al tejido duro como al tejido blando circundante. Debido a las tasas de prevalencia de hasta el 56%, la periimplantitis puede conducir a la pérdida del implante sin conceptos de prevención y terapia multilaterales. (6)

Por lo tanto la periimplantitis está latente en la etapa temprana y generalmente se diagnostica durante el chequeo dental de rutina. Por lo tanto, el diagnóstico precoz de la periimplantitis es muy importante para terminar con la progresión de las enfermedades y para establecer una buena osteointegración. (7) Una lesión periimplantaria avanzada se diagnostica fácilmente en una radiografía al detectar la pérdida ósea alrededor del implante. Sin embargo, en casos avanzados, el pronóstico del implante dental suele ser dudoso y la extirpación suele ser una mejor opción (8)

Asi mismo la periimplantitis está asociada con la presencia de una placa sub-marginal, que contiene una gran variedad de barras anaerobias gramnegativas, bacterias fusiformes, barras móviles y curvas y espiroquetas. Contiene grandes cantidades de células inflamatorias densamente compactadas (neutrófilos, macrófagos, linfocitos y células plasmáticas), frecuentemente acompañadas por un cráter como defectos óseos que rodean el implante contaminado (9)

Además, varios estudios demostraron que ocasionalmente las especies de Candida, Staphylococcus y Enterococcus son parte de la flora periimplantaria en los sitios infectados de periimplante. Leonhardt et al han demostrado que la especie de Candida se asoció con el 55% de los sitios de implantes defectuosos. Por lo tanto, es esencial estudiar la distribución de varias especies de Candida tanto en periodontitis crónica como en periimplantitis. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es determinar la distribución de la aparición subgingival de especies de Candida en periodontitis crónica y periimplantitis (10) Particularmente Froum et al. sugirió una clasificación de la periimplantitis basada en una comparación de la pérdida ósea, determinada por el porcentaje de pérdida ósea relacionada con la longitud del implante. Clasificaron la enfermedad en tipos precoz, moderado y avanzado, con mediciones periimplantarias de ≥ 4 mm, ≥ 6 mm o ≥ 8 mm y pérdida ósea de> 20%, 25 – 50% y> 50%, respectivamente. (11) Dependiendo de la configuración del defecto óseo, Schwarz et al. distingue entre un defecto intraóseo de clase I y un defecto supra-alveolar de clase II en el área de inserción del implante crestal. Spiekermann caracterizó el tipo de reabsorción ósea en formas horizontales (clase I), con forma de llave (clase II), en forma de embudo y espacio (clase III a, b), así como en forma circular horizontal (clase IV). (12)

Por ejemplo la mayoría de las estrategias publicadas para el tratamiento de la periimplantitis se basan principalmente en los tratamientos utilizados para los dientes con periodontitis. La razón es que la forma de colonización bacteriana de las superficies dentales e implantes sigue principios similares, y se acepta comúnmente que la biopelícula microbiana desempeña un papel análogo en el desarrollo de la inflamación periimplantaria. (13)

De manera que la osteointegración completa es difícil de lograr. Aunque las diferentes modalidades de tratamiento no pueden ser comparables, el resultado del tratamiento quirúrgico de la periimplantitis es bueno.(14)

Numerosos factores etiológicos pueden jugar un papel decisivo para el progreso de la infección periimplantaria. El diseño del implante, el grado de rugosidad, la morfología externa, la conexión del pilar, la pasivación de la prótesis y la carga mecánica excesiva están relacionados con la enfermedad. (15)

Por ello la descontaminación de la superficie del implante es un desafío importante en el procedimiento de tratamiento de la periimplantitis. (16) Se recomienda el tratamiento quirúrgico de la periimplantitis con descontaminación de la superficie del implante porque la descontaminación elimina la biopelícula microbiana de la superficie de los implantes, lo que proporciona una superficie compatible con la salud y permite la reoointointegración. (17)

En cuanto al tratamiento de las infecciones periimplantarias, este puede comprender tanto abordajes conservadores (no quirúrgicos) y quirúrgicos. Dependiendo de la gravedad de la enfermedad periimplantaria (mucositis, periimplantitis moderada o severa), una terapia no quirúrgica sola puede ser suficiente o puede ser necesario un enfoque gradual con una terapia no quirúrgica seguida de un tratamiento quirúrgico. (18) La terapia quirúrgica en combinación con resección ósea o abordaje regenerativo elimina los depósitos sub-gingivales residuales, además de reducir la bolsa de periimplantitis. Si bien no existe una recomendación específica para el tratamiento de la periimplantitis, el tratamiento quirúrgico en combinación con resección ósea o enfoque regenerativo mostró el resultado positivo.(19)

Por ultimo, dependiendo del grado de afectación ósea, el médico debe decidir si el objetivo del tratamiento es detener la progresión de la enfermedad, la regeneración o la explantación y el reemplazo. El estado médico del huésped, la configuración del defecto, el resultado estético, la capacidad de acceso para el control posterior de la placa y los deseos del paciente son factores clave a considerar. (20)

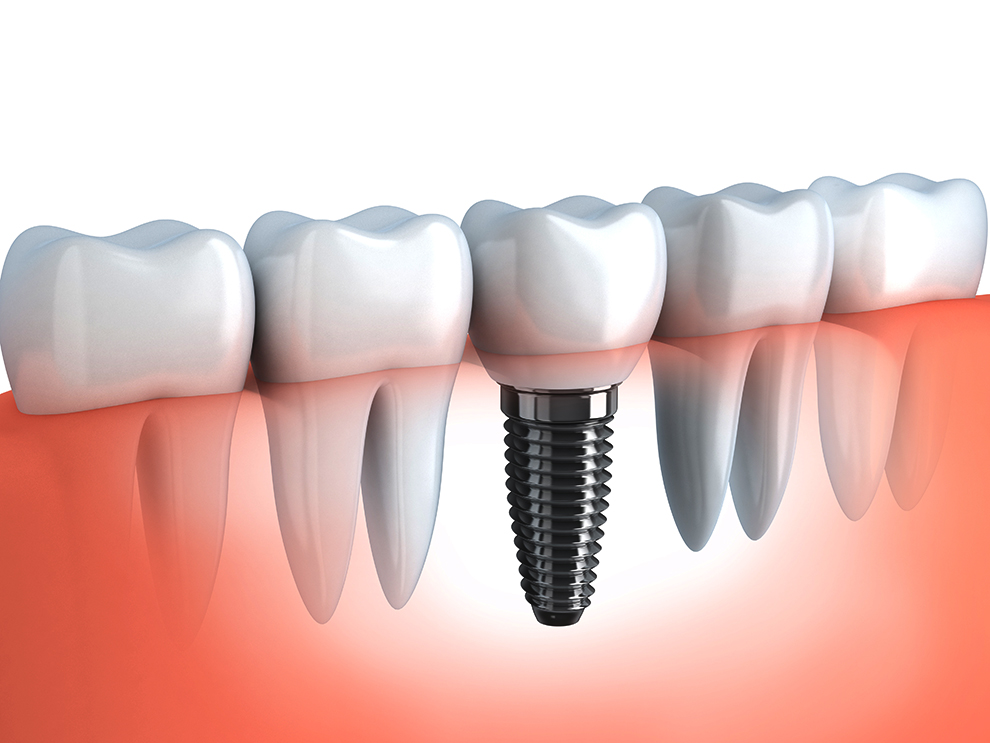

IMPLANTE DENTAL

Los implantes dentales se han convertido en una terapia indispensable establecida en odontología para reemplazar los dientes perdidos en diferentes situaciones clínicas. Se han informado tasas de éxito del 82,9% después de 16 años de seguimiento. Bajo el cuidado y atención de las indicaciones, factores limitantes anatómicos e intra individuales, la inserción de implantes dentales parece representar una opción de tratamiento «segura». Sin embargo, en las últimas décadas se ha incrementado la evidencia sobre la presencia de inflamaciones periimplantarias que representan una de las complicaciones más frecuentes que afectan tanto a los tejidos blandos como a los tejidos duros que pueden conducir a la pérdida del implante. Por lo tanto, las estrategias para la prevención y el tratamiento de la enfermedad periimplantaria deben integrarse en los conceptos modernos de rehabilitación en odontología. (21)

CLASIFICACIÓN

Misch et al. (El Congreso Internacional de Implantólogos Orales (ICOI) Conferencia de Consenso de Pisa) categorizó los implantes dentales en cuatro grupos: exitoso, satisfactorio, comprometido y fracasado. Los implantes exitosos no presentan dolor, ni antecedentes de exudado, ni movilidad o pérdida ósea (<2 mm detectados radiográficamente). Los implantes satisfactorios presentan pérdida ósea radiográfica de 2 – 4 mm. Los implantes comprometidos corresponden a periimplantitis leve a moderada. Estos implantes pueden causar sensibilidad, tienen PD> 7 mm, pueden tener antecedentes de exudado, falta de movilidad y pérdida ósea> 4 mm o <1/2 cuerpo del implante. En los casos de falla, el implante presenta dolor, exudado, movilidad y pérdida ósea> 1/2 la longitud del implante. Kadkhodazadeh et al. presentó el índice de éxito del implante, un sistema de puntuación para evaluar los resultados clínicos de los implantes dentales que incluye la evaluación del nivel de tejidos blandos, PD, BOP, nivel de tejidos duros y pérdida ósea radiográfica detectada a través de una técnica periapical paralela de zonas largas . De acuerdo con estas evaluaciones, los implantes pueden clasificarse en ocho grupos: clínicamente sanos, inflamación de tejidos blandos, bolsas profundas de tejidos blandos (DP> 4 mm), inicio de la degradación del tejido duro, descomposición del tejido duro más recesión del tejido blando, notable deterioro del tejido duro, notable deterioro del tejido duro más recesión del tejido blando, pérdida ósea grave e implantes clínicos que presentan movilidad (Tabla 1) (22)

PERIIMPLANTITIS Y MUCOSITIS

En analogía con la gingivitis y la periodontitis que afectan al periodonto de los dientes naturales, una inflamación y destrucción de los tejidos blandos y duros que rodean los implantes dentales se denomina mucositis y periimplantitis. Por lo tanto, las transiciones a menudo son fluidas y no se pueden separar clínicamente con claridad. (23)

Si bien la infección se limita a los tejidos blandos, se puede esperar una resolución completa de la infección al eliminar los factores contribuyentes y al control adecuado de la placa. (24)

La mucositis describe un proceso inflamatorio reversible inducido por bacterias del tejido blando periimplantario con enrojecimiento, hinchazón y sangrado en la exploración periodontal (Figura 1) . Estos son signos típicos, pero a veces no son claramente visibles. Además, la hemorragia en el sondeo (BOP) podría ser un indicador de la enfermedad periimplantaria, pero todavía faltan pruebas suficientes de acuerdo con el valor predictivo de la BDP.(25)

La periimplantitis es una condición infecciosa de los tejidos alrededor de los implantes osteointegrados con pérdida de hueso de soporte y signos clínicos de inflamación (sangrado y / o supuración en el sondeo), tiene una prevalencia del orden del 10% de los implantes y el 20% de los pacientes 5 a 10 años después de la colocación del implante.(26)

En contraste con la mucositis, la periimplantitis es una enfermedad progresiva e irreversible de los tejidos duros y blandos que rodean a los implantes y se acompaña de reabsorción ósea, disminución de la osteointegración, aumento de la formación de bolsas y purulencia. El sangrado en el sondeo, la pérdida ósea y las profundidades del sondeo profundo pueden tener otras razones además de la inflamación, p. Ej. Inserción demasiado profunda del implante. Además, el tipo y la forma del implante, el tipo de conexión, el pilar y el material de la supraestructura y el tipo de supraestructura protésica afectan los tejidos blandos y duros del periimplante. (27)

El número de pacientes con antecedentes de periodontitis y aquellos que son fumadores en una cohorte, así como el tipo y la frecuencia de cuidados posteriores, son factores que influyen en estos datos de prevalencia. Además, la prevalencia de periimplantitis variará según el umbral de pérdida ósea y / o el umbral de profundidad de sondaje utilizado para la definición de caso.(28)

DIAGNOSTICO

En consecuencia, el diagnóstico de peri implantitis consta de dos partes: 1) signos de inflamación (supuración y / o sangrado en un sondeo suave); y 2) pérdida de hueso de soporte. Por lo tanto, es necesario realizar un examen clínico y un examen radiológico adicional para distinguir la mucositis periimplantaria de la periimplantitis (29)

TRATAMIENTO

Se han propuesto varios protocolos clínicos para la prevención y el tratamiento de la peri implantitis, incluido el desbridamiento mecánico, el uso de antisépticos y antibióticos locales o sistémicos, así como el acceso quirúrgico y los procedimientos regenerativos.(30)

Uno de los principales objetivos de la terapia periimplantaria es desintoxicar la superficie contaminada del implante. En presencia de mucositis periimplantaria, los métodos no quirúrgicos son apropiados y suficientes para la desintoxicación. Estos incluyen la limpieza mecánica de implantes con titanio o plástico, ultrasonidos o pulido con aire. Además, la terapia fotodinámica, así como la medicación antiséptica local (clorhexidinglukonato, peróxido de hidrógeno, percarbonato de sodio, povidona yodada) pueden apoyar la terapia antimicrobiana. (31)

Dependiendo del grado de afectación ósea, el médico debe decidir si el objetivo del tratamiento es detener la progresión de la enfermedad, la regeneración o la explantación y el reemplazo (32)

La mayoría de las estrategias publicadas para el tratamiento de la periimplantitis se basan principalmente en los tratamientos utilizados para los dientes con periodontitis. La razón es que la forma de colonización bacteriana de las superficies dentales e implantes sigue principios similares, y es comúnmente aceptado que la biopelícula microbiana juega un papel análogo en el desarrollo de la inflamación periimplantaria. Para el tratamiento de la periimplantitis, se pueden aplicar tratamientos tanto conservativos (no quirúrgicos) como quirúrgicos. Por lo tanto, los tratamientos quirúrgicos se pueden realizar con métodos de resección o regenerativos. (33)

A medida que la enfermedad avanza para involucrar las estructuras óseas, la intervención quirúrgica suele estar indicada (34) Por ello el estado médico del huésped, la configuración del defecto, el resultado estético, la capacidad de acceso para el control posterior de la placa y los deseos del paciente son factores clave a considerar (35)

ETIOLOGÍA Y EPIDEMIOLOGIA

Existen varios informes sobre la prevalencia de mucositis y peri implantitis que difieren entre el 5% y el 63,4%. Este enorme rango se basa principalmente en diferentes diseños de estudio y tamaños de población con diferentes perfiles de riesgo y perfiles estadísticos (36)

Zitzmann et al. cuantificó la incidencia del desarrollo de peri implantitis en pacientes con antecedentes de periodontitis casi seis veces mayor que en pacientes sin antecedentes de inflamación periodontal (37). Después de 10 años, del 10% al 50% de los implantes dentales mostraron signos de peri implantitis (38). Basándose en el informe de consenso del sexto taller europeo de periodontología, Lindhe & Meyle informó una incidencia de mucositis de hasta el 80% y de periimplantitis entre el 28% y el 56% (39)

Sin embargo, la prevalencia de enfermedades del implante peri, evaluadas recientemente por Mombelli et al., Reveló peri implantitis en el 20% de todos los pacientes implantados y en el 10% de todos los implantes insertados. Aunque este porcentaje debe interpretarse con cautela debido a la variabilidad de los estudios analizados (40), subraya el hecho de que los procesos de remodelación ósea a menudo resultan en una pérdida de hueso marginal durante las primeras semanas después de la conexión del pilar, que no puede considerarse como peri implantitis. Esto llevó a la recomendación de tomar una radiografía después de la inserción de la supraestructura y considerarla como base para cualquier evaluación futura de la pérdida ósea periimplante (41)