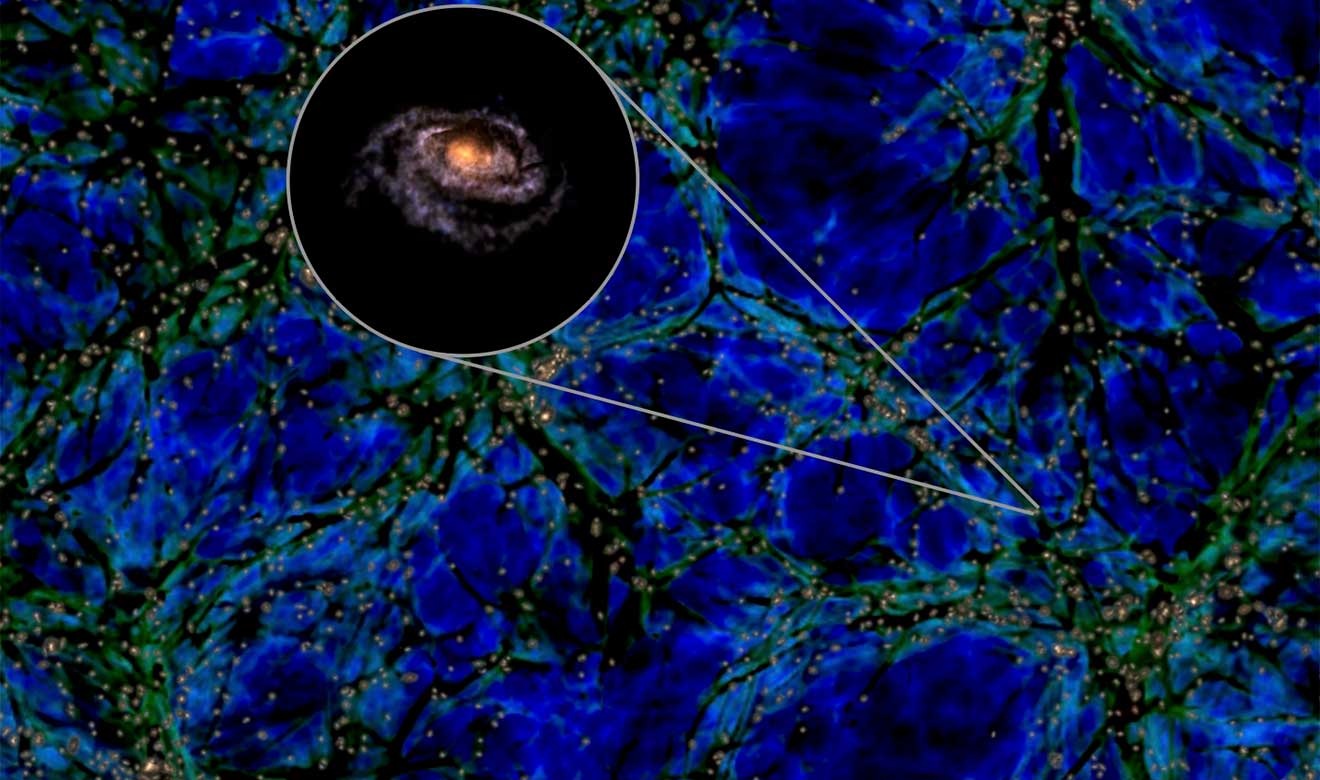

«¿Es la Vía Láctea especial en el universo? ¿Qué la diferencia de todas las demás galaxias en el universo local?»

Una investigación reciente liderada por el Dr. Miguel Ángel Aragón Calvo, del Instituto de Astronomía de la UNAM, busca responder a estas preguntas, entre las más grandes incertidumbres de la humanidad.

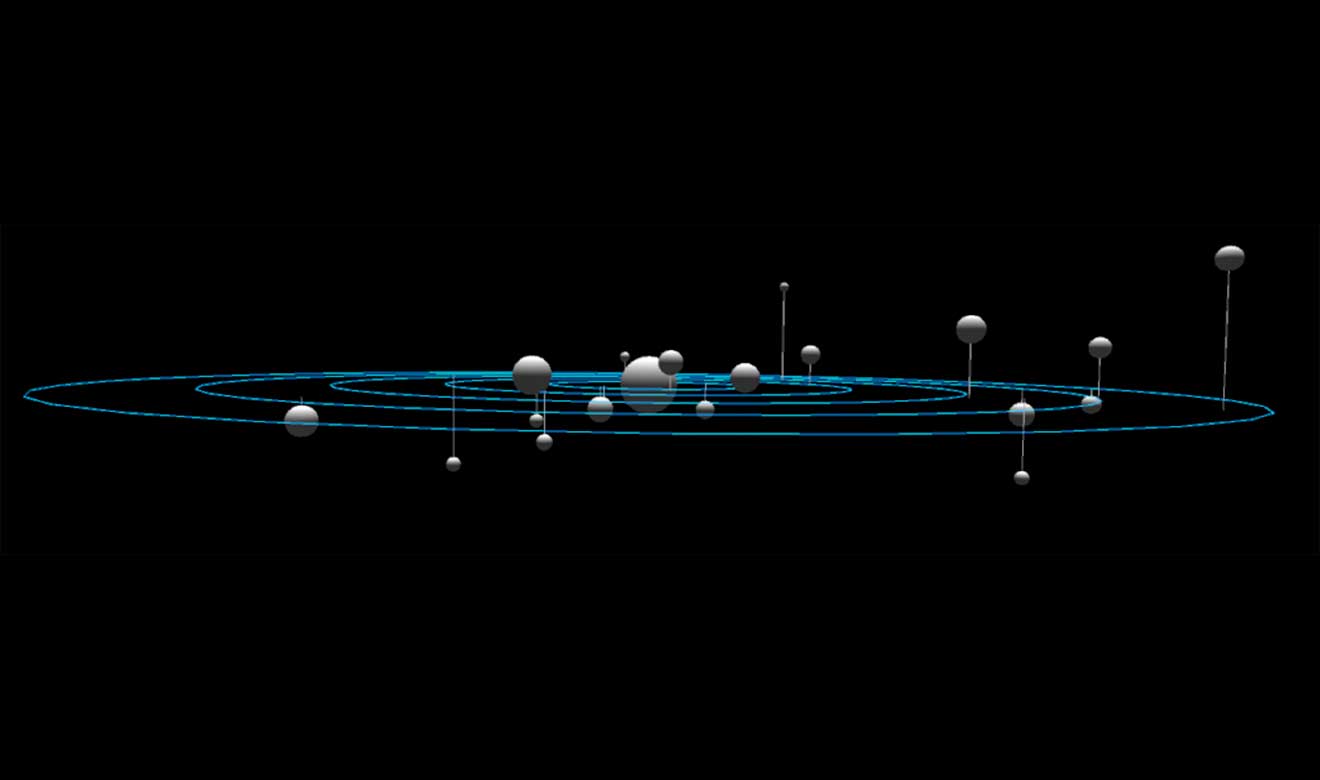

Crédito de la imagen: Miguel A. Aragón-Calvo.

Datos de la simulación: Proyecto Illustris TNG (https://www.illustris-project.org).

El estudio analizó la Vía Láctea y su ambiente cósmico. Según el Dr. Aragón, «La Vía Láctea, por su tamaño, forma y composición, es una galaxia promedio, como esperaríamos según el principio de Copérnico». Sin embargo, la pared cosmológica en la que se encuentra es un tipo de estructura con una baja densidad de materia y una población de galaxias mucho más pequeñas que la nuestra. Por eso, es difícil formar una galaxia tan grande como la nuestra en una pared, ya que es demasiado pesada para su ambiente.

El Dr. Aragón agrega que «El ambiente de la Vía Láctea es de baja densidad y geometría plana. Al norte hay un vacío cósmico inmenso, mientras que al sur hay otro más pequeño. Nos encontramos en el medio, a la orilla de un acantilado cósmico». Además, en este ambiente, las velocidades aleatorias de las galaxias son más lentas que en regiones más alejadas del universo. El investigador explica que son aproximadamente de 25 km/s, mientras que en otros ambientes son de 300 km/s. «No se sabe qué repercusiones puede tener esto porque es raro encontrar lugares así».

Crédito de la imagen: Miguel A. Aragón-Calvo.

Datos de simulación: Proyecto Illustris TNG (https://www.illustris-project.org).

«Según los resultados, dice el investigador, aunque hay muchas galaxias del tipo Vía Láctea, es posible que nuestra galaxia sea la única en el universo local dentro de un radio de 150 a 200 millones de años luz. Sin embargo, el Dr. Aragón señaló que la investigación tuvo limitaciones, una de las cuales fue el tamaño de la simulación, ya que al ser las galaxias tipo Vía Láctea tan poco frecuentes, la muestra estudiada fue muy pequeña.

Este estudio, realizado por la UNAM en colaboración con instituciones de Francia, Inglaterra, Estados Unidos y otras, fue el primero en contar la cantidad de galaxias del tipo Vía Láctea en paredes cósmicas.

Actualmente, los investigadores están planificando otro proyecto para buscar «gemelos» de la Vía Láctea. «Algo interesante sería intentar ver si el hecho de que estemos en una pared local tan fría y que seamos tan grandes en un ambiente en el que no deberíamos estar, ha tenido algún efecto en la existencia de vida«, indicó.

«El universo es muy grande y, aunque la Vía Láctea sea muy rara, hay muchas galaxias similares a ella. Sin embargo, me parece bonito pensar que, aún así, somos especiales en una región bastante grande del universo, ya que encontramos una galaxia como la Vía Láctea en un volumen de 300 a 400 millones de años luz de lado», comentó el investigador.»

Crédito de la imagen: Miguel A. Aragón-Calvo.

Datos de simulación: Proyecto Illustris TNG (https://www.illustris-project.org).

Artículo científico en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society:

“The unusual Milky Way-local sheet system: implications for spin strength and alignment”.

Aragon-Calvo Miguel, Silk Joseph and Neyrinck Mark.

Enlace al artículo científico:

https://academic.oup.com/mnrasl/article/520/1/L28/6958826?login=false

A través de sus investigaciones a lo largo de la década de los 80, Stoermer llegó a la conclusión de que las acciones humanas estaban ejerciendo un control cada vez mayor sobre los procesos que regulan el ambiente en los Grandes Lagos. Fue entonces cuando introdujo el término «Antropoceno». El legado de Stoermer sigue influyendo en el mundo de la ciencia ambiental.

A través de sus investigaciones a lo largo de la década de los 80, Stoermer llegó a la conclusión de que las acciones humanas estaban ejerciendo un control cada vez mayor sobre los procesos que regulan el ambiente en los Grandes Lagos. Fue entonces cuando introdujo el término «Antropoceno». El legado de Stoermer sigue influyendo en el mundo de la ciencia ambiental.

El responsable del Laboratorio de Neuropsicofarmacología recomienda para «quitársela» de la cabeza, escuchar la canción nuevamente para aliviar la tensión que genera tenerla en la cabeza todo el tiempo. Otra opción podría ser concentrarse en otras actividades, como cálculos u otras actividades que requieran concentración.

El responsable del Laboratorio de Neuropsicofarmacología recomienda para «quitársela» de la cabeza, escuchar la canción nuevamente para aliviar la tensión que genera tenerla en la cabeza todo el tiempo. Otra opción podría ser concentrarse en otras actividades, como cálculos u otras actividades que requieran concentración.

La tasa más alta de suicidios reportada en México es en jóvenes de 18 a 29 años, y en 2019 fue la cuarta causa de fallecimientos en ese grupo etario.

La tasa más alta de suicidios reportada en México es en jóvenes de 18 a 29 años, y en 2019 fue la cuarta causa de fallecimientos en ese grupo etario.

Según Hugo Sánchez, «prohibir algo solo lo hace más atractivo, por lo que es mejor hablar con nuestros hijos e hijas y hacerles saber que no todos los desafíos virales son negativos. Enfocarnos en encontrar los retos saludables, como bailes, deportes, recetas de cocina, lectura o aquellos que involucren a toda la familia, es una mejor opción.»

Según Hugo Sánchez, «prohibir algo solo lo hace más atractivo, por lo que es mejor hablar con nuestros hijos e hijas y hacerles saber que no todos los desafíos virales son negativos. Enfocarnos en encontrar los retos saludables, como bailes, deportes, recetas de cocina, lectura o aquellos que involucren a toda la familia, es una mejor opción.»