Fecha de publicación: 31 de enero de 2021

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_079.html[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

• Es indispensable detener su pérdida e incrementar su extensión: Juan Núñez Farfán, del Instituto de Ecología

• Son de los más importantes sumideros o reservorios de carbono: Fernando Álvarez Noguera, del Instituto de Biología

• El 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales

El valor de los humedales (superficie temporal o permanentemente inundada) además de ser estético, turístico o de esparcimiento, radica en que albergan una enorme diversidad biológica al ser el hábitat de plantas, invertebrados, peces, anfibios y aves; además de que son fundamentales para almacenar agua, recargar los mantos acuíferos, regular el clima y las inundaciones, así como para producir alimentos.

Los ecosistemas costeros, en particular los manglares, brindan una variedad de servicios ambientales: sostienen gran parte de la producción pesquera y funcionan como barreras contra huracanes e intrusión salina; purifican el agua al absorber contaminantes y como fuente de agua dulce son esenciales para la vida en el planeta, además de ser una de las soluciones más factibles e idóneas para mitigar el cambio climático, coinciden en señalar científicos de la UNAM.

Juan Núñez Farfán, del Instituto de Ecología, refiere que el problema ambiental más importante que enfrenta la humanidad, el aumento de la temperatura global, debe mitigarse de alguna forma. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y el uso de energías limpias, son algunas alternativas, pero también se debe incrementar la captura de carbono de la atmósfera. “Los humedales, y los manglares en particular, son una alternativa factible, menos onerosa y con una cascada de beneficios para la vida en el planeta y para el bienestar humano”.

Para Fernando Álvarez Noguera, del Instituto de Biología, estos ecosistemas tienen un papel fundamental, ya que son de los más importantes sumideros o reservorios de carbono.

No obstante, de acuerdo con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los humedales desaparecen tres veces más rápido que los bosques.

Se estima que los manglares pueden fijar hasta el doble de carbono que las selvas tropicales, por lo que su destrucción nos deja con menos oportunidades para enfrentar el cambio climático. Por ello, no sólo es indispensable detener la pérdida de esos hábitats, sino, de ser posible, incrementar su extensión, porque traerá beneficios al mundo entero, abunda Núñez Farfán.

Para Álvarez Noguera “algunos colegas han calculado que de 1900 a 2010 se había perdido alrededor de 60 por ciento de los humedales en México, lo cual es una barbaridad. Y no es que desaparezcan totalmente, sino que su tamaño se ha reducido drásticamente”.

El Día Mundial de los Humedales se celebra en conmemoración de la firma de la Convención sobre los Humedales, en Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971, que desde hace medio siglo reconoce la importancia de conservar estos ecosistemas; fue suscrita por 70 países, y hasta enero de 2016 integraba a 169 naciones.

Riqueza mexicana

Estas áreas terrestres saturadas o inundadas de agua de manera estacional o permanente, se encuentran en casi todo el planeta. Hay continentales -acuíferos, lagos, ríos, arroyos, marismas, turberas, lagunas, llanuras de inundación y pantanos- y costeros -manglares, marismas de agua salada, estuarios, albuferas o lagunas litorales y praderas de pastos marinos.

En nuestro territorio abundan los ejemplos de humedales, con características diversas. Ellos son el escenario donde se desarrolla una parte considerable de la ecología y la evolución de los organismos, recalca Juan Núñez.

Uno de esos ejemplos es el de Cuatro Ciénegas, Coahuila. “Hay estudios que señalan que hace 15 millones de años la zona tomó la conformación que tiene ahora. Se trata de un sitio de alta diversidad biológica y refugio de organismos”, relata Fernando Álvarez.

Esos ecosistemas también tienen la importancia “de haber permanecido en el tiempo y haber servido como refugio para conservar la gran biota que está alrededor de ellos”. No obstante, en este caso, como en otros del norte del país, se enfrenta el problema de la extracción del agua, sobre todo para la agricultura, y de continuar “va a terminar secándose”.

Álvarez Noguera trabaja en programas en el estado de Chiapas, en las Lagunas de Montebello y la parte sur de la zona lacandona, sobre el río Lacantún. En las primeras “hay un problema de contaminación por agroquímicos que se creía que era de desechos urbanos, de aguas negras”.

Desde que empezó la práctica agrícola intensiva en la zona de Comitán y hacia el sur, varios cuerpos de agua de ese distrito también presentaron ese problema por eso unos son azules y transparentes, y otros verdes. Por el contrario, en la parte sur de la reserva de Montes azules se conservaron áreas extensas y las características hidrológicas permanecen en buen estado.

Núñez Farfán, a su vez, alerta sobre el crecimiento de la población que en México se duplicó en pocos años; específicamente en las zonas costeras, ese factor y otros, como la construcción de hoteles e infraestructura turística y las industrias pesquera, portuaria, petrolera y petroquímica, ejercen presiones para los ecosistemas. “Las perturbaciones van desde descargas de aguas sin tratar, hasta cortes a los flujos de agua naturales o construcción de carreteras”.

“Cuando queremos hacer restauración ecológica deberíamos hacerla con el conocimiento de cuál es la constitución genética más apropiada para cada sitio. En eso consiste el estudio de la genética del paisaje, en determinar dónde están las variantes genéticas y usarlas, si es posible, para la conservación”.

Aunque un manglar puede ser similar a otro en términos de la captura de carbono, aclara, posiblemente no lo sea en cuanto a su resistencia a enfermedades o a la capacidad de vivir con más o menos oxígeno disuelto en el agua.

Por eso, todo ese conocimiento es útil para saber cuáles se adaptarán mejor. Si hay que responder al cambio climático necesitamos la diversidad genética, para que nos muestre una variedad de alternativas y responder a diferentes condiciones, abunda Núñez Farfán.

Para Álvarez Noguera, la manera en que será posible incidir más en las problemáticas ambientales es difundir los hechos “tanto, que la gente tenga un cambio de conciencia. Podemos hacer leyes, reglamentos, andadores o rejas, pero si la población no tiene a la conservación como parte de su forma de ser, si no entiende que este planeta es lo único que tenemos y que los servicios ambientales son tremendamente importantes, no podrá haber un cambio real”.

Para Álvarez Noguera, la manera en que será posible incidir más en las problemáticas ambientales es difundir los hechos “tanto, que la gente tenga un cambio de conciencia. Podemos hacer leyes, reglamentos, andadores o rejas, pero si la población no tiene a la conservación como parte de su forma de ser, si no entiende que este planeta es lo único que tenemos y que los servicios ambientales son tremendamente importantes, no podrá haber un cambio real”.

En conferencia de medios, Zambrano González afirmó que para continuar su trabajo en chinampas-refugio que mantienen una barrera contra los depredadores de ajolotes, así como las labores con los chinamperos del lugar que participan en actividades agrícolas tradicionales y en cuidado de estos refugios, lanza la campaña internacional de recaudación de fondos “AdoptAxolotl”.

En conferencia de medios, Zambrano González afirmó que para continuar su trabajo en chinampas-refugio que mantienen una barrera contra los depredadores de ajolotes, así como las labores con los chinamperos del lugar que participan en actividades agrícolas tradicionales y en cuidado de estos refugios, lanza la campaña internacional de recaudación de fondos “AdoptAxolotl”.

Es objeto de múltiples análisis médico-biológicos debido a su capacidad para regenerar partes de su cuerpo que sufren daños.

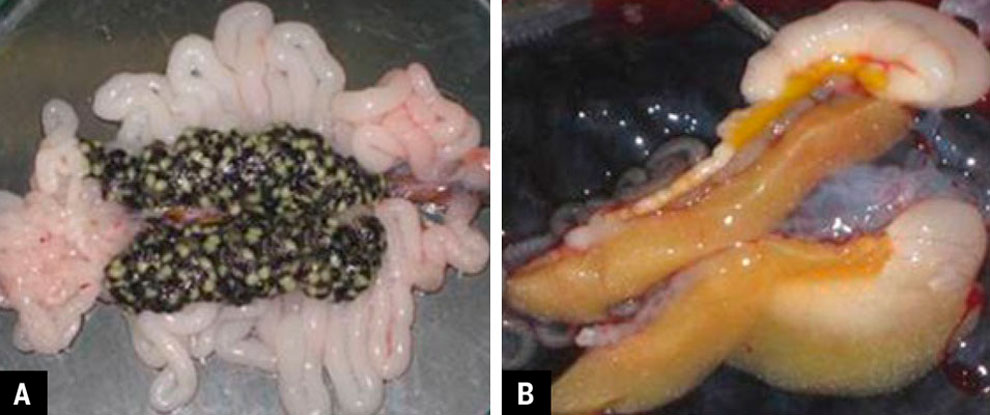

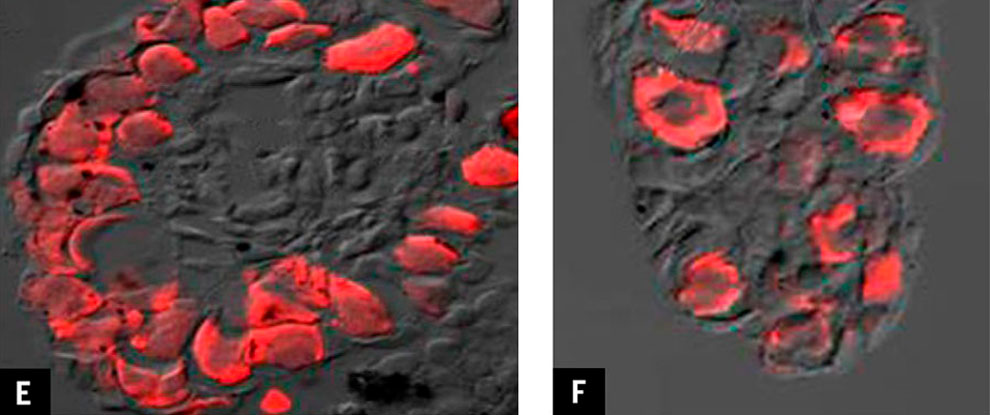

Es objeto de múltiples análisis médico-biológicos debido a su capacidad para regenerar partes de su cuerpo que sufren daños. Ovarios (A) y testículos (B) de A. mexicanum se emplean para estudiar las células reproductoras, ovocitos y espermatozoides, respectivamente.

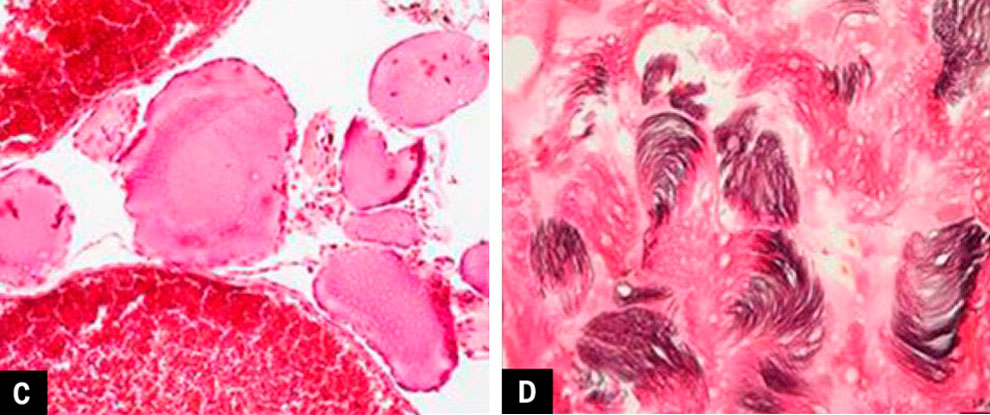

Ovarios (A) y testículos (B) de A. mexicanum se emplean para estudiar las células reproductoras, ovocitos y espermatozoides, respectivamente. Ovocitos (C)

Ovocitos (C) Se usan técnicas celulares y moleculares para caracterizar estos gametos que son los encargados de la continuidad de la vida y de la diversidad de las especies. Expresión del gen Vasa característico del linaje germinal temprano que dará origen a los gametos femeninos (E) y masculinos (F).

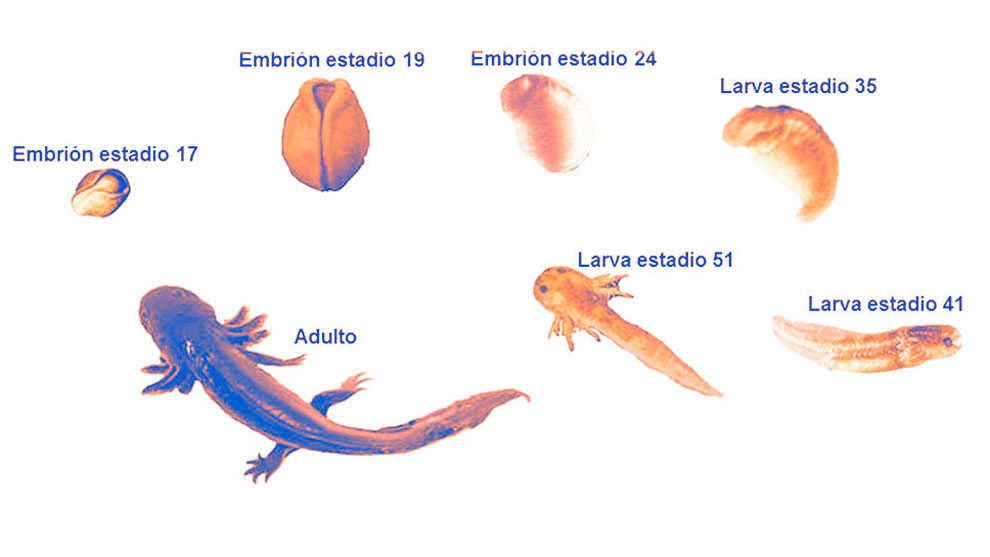

Se usan técnicas celulares y moleculares para caracterizar estos gametos que son los encargados de la continuidad de la vida y de la diversidad de las especies. Expresión del gen Vasa característico del linaje germinal temprano que dará origen a los gametos femeninos (E) y masculinos (F).  El desarrollo de A. mexicanum abarca tres etapas: embrionaria, larvaria y adulta. La adultez comenzará un par de semanas después de la formación de las extremidades. Un organismo completamente maduro, con capacidad para reproducirse, se constituirá entre los 18 meses y dos años.

El desarrollo de A. mexicanum abarca tres etapas: embrionaria, larvaria y adulta. La adultez comenzará un par de semanas después de la formación de las extremidades. Un organismo completamente maduro, con capacidad para reproducirse, se constituirá entre los 18 meses y dos años.

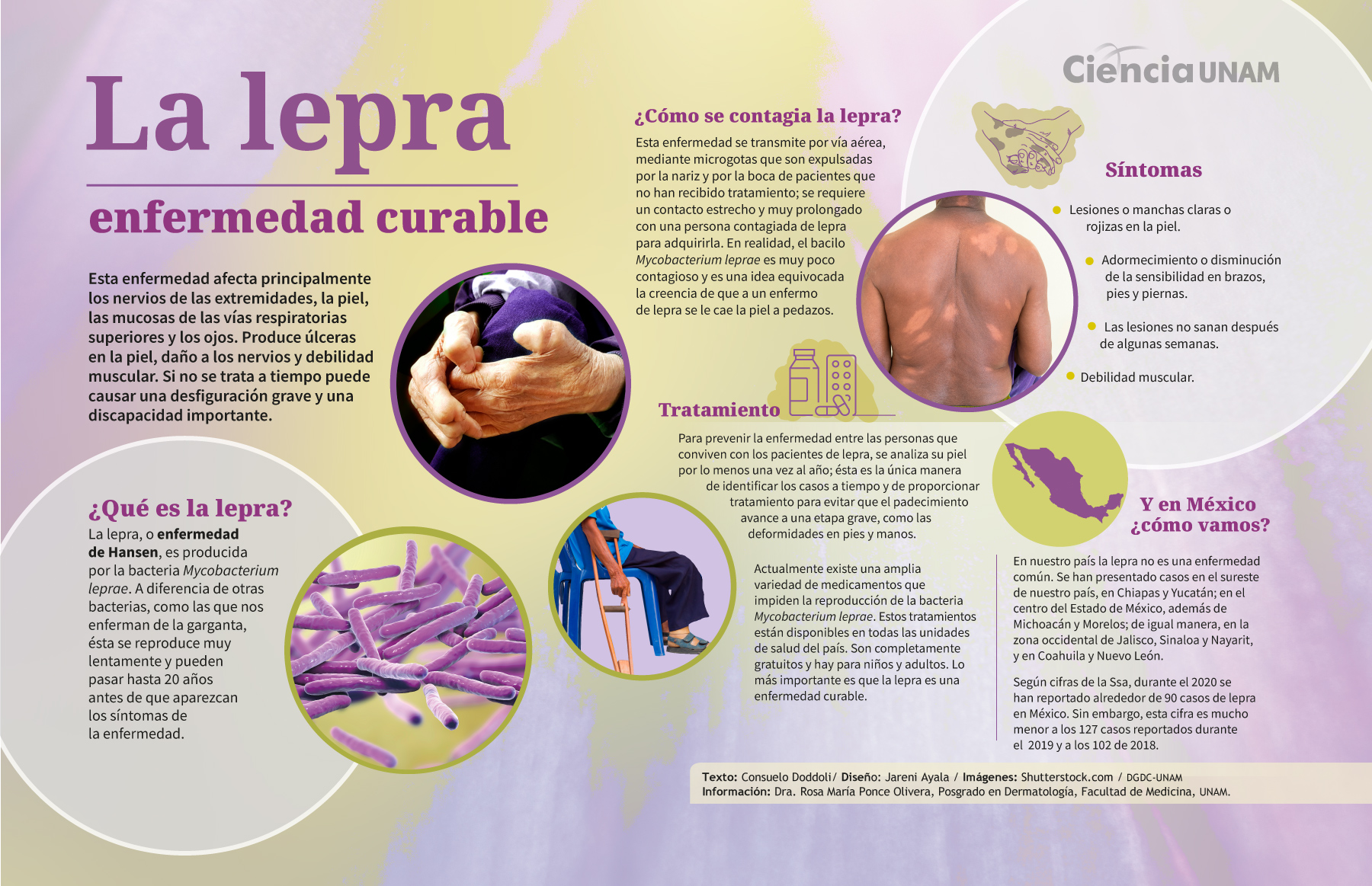

La lepra es una de las enfermedades más antiguas del mundo.

La lepra es una de las enfermedades más antiguas del mundo.