“Parásito”. El simple término irrumpe en la paz mental de manera estrepitosa: despierta ansiedad e incomoda, en especial si va acompañado por un calificativo que lo designe como endógeno o proclive a utilizar los interiores del Homo sapiens como morada. Visiones fugaces de morfologías aberrantes: lombrices gelatinosas con fauces repletas de ganchos dispuestos a anclarse en el tracto digestivo; espaldas laceradas por el avance del gusano bajo la dermis; larvas esquivas que migran por el torrente sanguíneo y penetran en órganos vitales. Todo en pos de completar un ciclo de vida francamente descabellado, que por lo general implica atravesar múltiples estadios larvarios y corromper en el acto a dos o más especímenes pertenecientes a distintos grupos de fauna. Tenias de varios metros de largo que, tras pasar por el puerco, se alojan en las tripas humanas; lombrices que comienzan dentro del perro y terminan en el pulmón de su dueño; amibas amorfas que infestan la cavidad abdominal del infante.

Es posible que para la mayoría de las personas el asunto no llegue mucho más lejos que el temor infundado por el riesgo latente de la enfermedad y por lo tanto no se alcance a vislumbrar la relevancia y, dicho sea de paso, la magnificencia de estos portentos. Pero no nos equivoquemos: de ellos depende la suerte de todos los demás moradores del mundo silvestre, por lo que antes de reducir la cuestión al estigma valdría la pena tomar en cuenta algunas reflexiones.

Resignarse a la noción de que la vasta diversidad de parásitos se inclina hacia aquellos que causan daño sería una concepción sumamente acotada de la realidad. Existe una infinidad de seres vivos cuyas adaptaciones los han llevado a valerse de nuestra intimidad anatómica para poder subsistir: ácaros en las pestañas, hongos en el cuero cabelludo, nematodos sobre la piel y bacterias en absolutamente todos los resquicios de nuestro ser. Somos un entorno salvaje repleto de fieras minúsculas, millares de microorganismos distintos que nos llaman hogar y que constituyen el microbioma humano: una amalgama heterogénea de entidades intrínsecas al sujeto orgánico que nos define, tan dependiente e inseparable de nosotros como nosotros de éste. Entre otras cosas, el microbioma nos confiere nuestra identidad inmunológica, influye de manera preponderante en nuestra respuesta emocional y es indispensable para la digestión de nutrientes. De hecho, a decir de las tendencias científicas actuales, la biota que nos acompaña posiblemente sea tan importante para nuestra supervivencia como los mismos genes.1

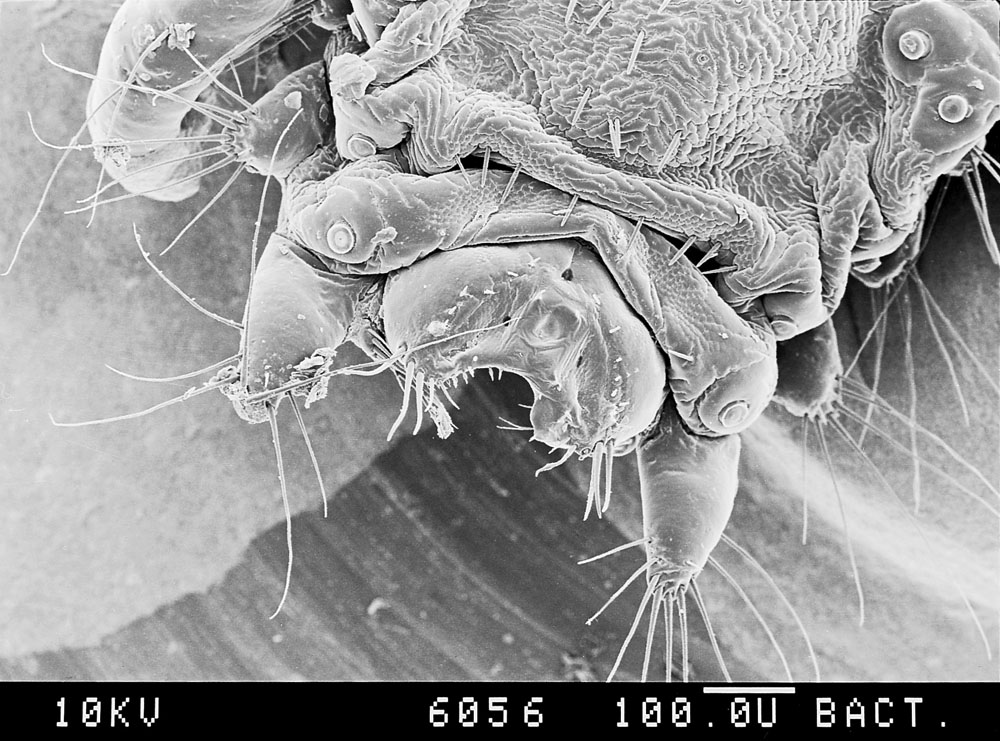

Mosquito de la malaria. Fotografía de K-State Research and Extension, 2012

Mosquito de la malaria. Fotografía de K-State Research and Extension, 2012

Dejemos para otro momento el territorio microbiológico y centrémonos en aquellos parásitos que residen en los anaqueles de los museos de zoología, es decir: artrópodos, helmintos (gusanos planos, redondos, segmentados o de cabeza espinosa) y protozoarios (eucariontes unicelulares), cuya condición existencial radica en allanar las entrañas ajenas para encontrar sustento y poder perpetuarse. Y ya que estamos entrando en materia, comencemos por esclarecer algo primordial: esa convicción que le otorga a los depredadores cumbre de la cadena alimenticia la voz de mando no podría estar más equivocada. La verdad es que los organismos que llevan las riendas del juego no son felinos ni caninos o reptiles, sino entes mucho más temibles y formidables, sofisticados a niveles incomprensibles, minimalistas como piezas de arquitectura japonesa, discretos en cuanto a sus andanzas pero, aun así, con alcances suficientes como para cambiar el rumbo y alterar el devenir de cualquier otro grupo de especímenes. Se trata de depredadores —en eso no han errado nuestras intuiciones— pero en lugar de poderosos carnívoros son invertebrados, y en vez de patrullar la floresta se encuentran alojados en los tibios interiores de los demás. Es desde ahí, invadiendo los tejidos y órganos de recintos corporales que no les pertenecen, que comandan su dominio clandestino. Así, el verdadero rey de la selva no es el león sino el gusano que lo devora desde el interior. Y lo mismo podría decirse de todos los otros animales y, para el caso, del resto de los seres vivos.

Tomemos otro sonado caso como ejemplo para reforzar el punto: ¿cuál ha sido la causa de muerte de la mayor cantidad de seres humanos en la historia —factor que ha terminado con más personas que todas las guerras sumadas entre sí y que aún en la actualidad acumula aproximadamente medio millón de fatalidades anualmente—? Me refiero, por supuesto, a la noción popular de que los mosquitos son los responsables de nuestra debacle, pues han erradicado a un importante porcentaje de la población total de Homo sapiens desde los albores de nuestra saga evolutiva hace unos 300 mil años.2 Y de cierta forma así es, pero los insectos son apenas cómplices menores, tan sólo mensajeros, pues quienes en verdad cargan con tal masacre a cuestas son una serie de parásitos unicelulares. Protozoarios del género Plasmodium, del que al menos cinco especies desatan cuadros de malaria, es decir, la cruenta infección de los glóbulos rojos que ha terminado con uno de cada dos humanos que hayan existido. El punto es que historias semejantes a ésta se repiten a lo largo y ancho de las ramas del inmenso árbol de la vida. No importa en qué escala decidamos concentrarnos ni en cuál de sus múltiples dimensiones transitemos: el planeta Tierra es, ante todo, un sitio en el que reinan los parásitos.

La estrategia evolutiva de invadir al otro ha probado ser tan exitosa que no hay ser vivo que no cuente con un bestiario particular de taxonomías que lo parasiten; cada especie de animal, planta, bacteria u hongo tiene su abanico de intrusos particulares. Sin ir más lejos, no son pocos los ecosistemas en los que la abundancia total de parásitos, tanto en número como en términos de biomasa, supera a la del resto de los individuos. No sé si llegaría tan lejos como para declarar que los parásitos dominan el planeta con alevosía y ventaja, o siquiera que se percatan de ello, pero de que esgrimen una influencia marcada sobre el comportamiento, la dinámica poblacional y, por consiguiente, la evolución de una buena parte del inventario biológico, no hay duda alguna.

Dicho de manera simple: en menesteres del control natal de la biota global son ellos los que reparten las cartas. Con el notable detalle de que una gran cantidad de estos invasores corporales cuentan además con la fascinante capacidad de secuestrar la mente de sus hospederos y controlar su voluntad, alterando la conducta por medio de sustancias químicas refinadas, cambiando drásticamente el destino de los afectados. Avispas que lobotomizan arañas y las convierten en sus esclavas, lombrices que empujan a los grillos parasitados al suicidio por ahogamiento, crustáceos que tras devorar la lengua de un pez se quedan a vivir en su lugar sustituyendo dicho órgano dentro de la boca. Y por si quedara duda, sí: también existen los parásitos que parasitan a otros parásitos que a su vez parasitan a otros más…

Es entonces que el juego de telones de manipulación se eleva al siguiente orden de magnitud y remite a esas matrioshkas rusas en las que cada una de las muñecas superpuestas utiliza a la que le sigue en tamaño como su vehículo de transferencia: como su fenotipo extendido. Claro que los seguidores de Richard Dawkins argumentarían que en la capa más profunda, en la matrioshka más pequeña e irreductible, están esos famosos genes egoístas que son los artífices supremos, los verdaderos maestros de maestros titiriteros, responsables de que exista todo el resto del elenco y que la gran ópera de la vida siga esponjándose hacia el infinito. Imposible saber realmente quién es el que controla a quién en el implacable baile de máscaras.

Microfotografía electrónica de barrido de un piojo púbico. Imagen de David Gregory y Debbie Marshall

Microfotografía electrónica de barrido de un piojo púbico. Imagen de David Gregory y Debbie Marshall

Consideremos ahora el caso del toxoplasma, un pequeño protozoario que comienza sus días dentro de un roedor (aunque también puede servirle un ave o, de hecho, cualquier otra criatura de sangre caliente) pero que necesita llegar al tracto digestivo de algún felino, su hospedero definitivo, para poder reproducirse. El toxoplasma logra esta hazaña reconfigurando la morfología del cerebro de la rata e interfiriendo con sus secreciones hormonales para que las feromonas de la orina felina, en lugar de representar una amenaza para el roedor, como sería de esperarse, le resulten atrayentes (quizás incluso eróticas) y de esta manera aumente la probabilidad de que su caballo de Troya termine como merienda del ansiado felino. Y es que este parásito cuenta con la notable posibilidad de hackear el sistema dopaminérgico de la recompensa mamiferoide. (La famosa dopamina es el neurotransmisor responsable de la recompensa a diversos estímulos, intrínseco en los patrones conductuales que operan tanto en la adicción a la cocaína como en el deleite de saborear un chocolate o en el placer sexual.)

Por supuesto que la cuestión no acaba ahí, sino que de manera paralela el toxoplasma con frecuencia termina alojado dentro de los cerebros humanos: se estima que más de un tercio de la población mundial alberga este parásito. Y aunque nosotros sólo figuremos como hospederos casuales —ya que el invasor no puede reproducirse en nuestro interior ni tampoco fungimos como sus posibles vectores— si la infestación sucede durante el embarazo puede producir abortos de repetición o malformaciones fetales, además de que comienzan a trazarse correlaciones estrechas entre su presencia y una mayor propensión a sufrir accidentes vehiculares,3 así como a desarrollar adicciones, esquizofrenia, trastorno bipolar y otras patologías mentales.4

Claro que también está la posibilidad de que el toxoplasma interfiera en nuestro funcionamiento cerebral de manera premeditada, ya que en estudios recientes se ha observado que los chimpancés infectados por el parásito dejan de percibir la orina de los leopardos como una amenaza; es decir que nuestros parientes vivos más cercanos experimentan algo similar a lo que acontece con los roedores y los gatos domésticos. Lo cual tampoco debería resultar del todo sorprendente, puesto que durante buena parte de nuestra historia evolutiva —e incluso hoy en día en ciertas zonas de India y África— el Homo sapiens ha figurado como una presa habitual en el menú de distintos felinos. Quizás después de todo no seamos hospederos casuales del parásito, sino una opción más de los múltiples hospederos intermediarios disponibles en su ciclo de vida. Lo cual invariablemente lleva a cuestionarse: ¿qué otros entes invasores nos podrán estar manipulando en este preciso momento?

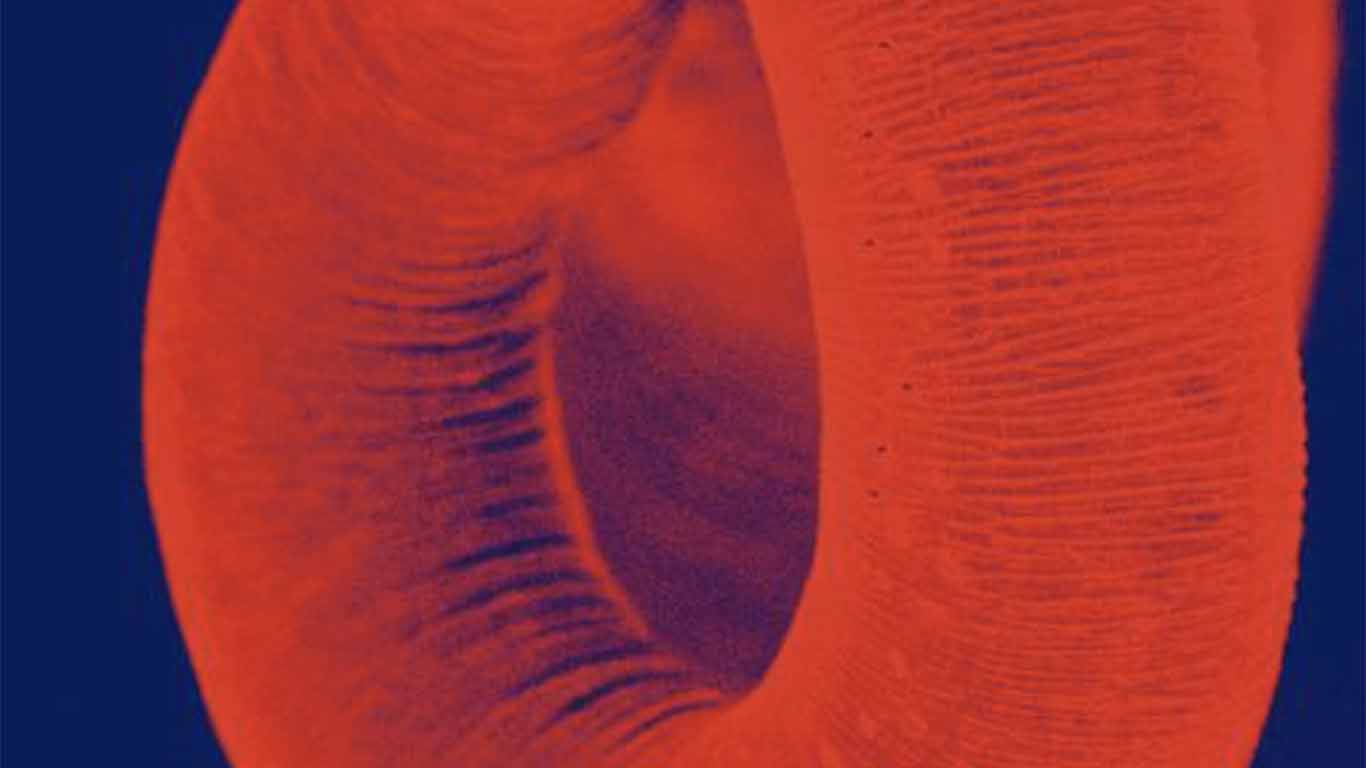

Larva de pulga. Universidad de Edimburgo

Larva de pulga. Universidad de Edimburgo

Por último, habría que mencionar que los helmintos y sus semejantes no se limitan únicamente a esculpir el panorama biótico de los ecosistemas —que, por cierto, no es poca cosa— sino que, en una dimensión mucho más pequeña, cada vez se les considera una variable más significativa de nuestra propia ecología personal y del funcionamiento óptimo de nuestra maquinaria fisiológica. Al menos eso es lo que parece revelar la historia reciente en los países desarrollados, lugares donde la higiene alcanza sus grados más notables y las lombrices intestinales no son más que un ingrato recuerdo del pasado, y donde la alta prevalencia del mal de Crohn, de colitis severa, gastritis ulcerante y demás padecimientos inflamatorios crónicos del tracto digestivo, así como de asma, alergias agudas, esclerosis múltiple y otros trastornos autoinmunitarios, parece estar ligada a la falta de contacto ocasional con los vermes en cuestión. La llamada “inmunomodulación por medio de parásitos” no es una idea que goce de gran popularidad entre los organismos de salubridad pública más conservadores que, durante las últimas décadas, se han esmerado en aniquilar a dichos tripulantes de las entrañas, pero lo cierto es que durante cientos de miles de años hemos coexistido con nuestros gusanos, y borrarlos completamente de la ecuación está probando ser una enmienda más problemática que confrontarlos intermitentemente.5

En defensa de los parásitosAsí que no lo olvidemos: aunque bajo el restringido entendimiento humano podría parecer de otra manera, la verdad es que los que mandan, y siempre lo han hecho, son ellos. El resto somos sólo contenedores. Es entonces que comienza a dibujarse la sospecha de que nuestras preconcepciones biológicas se encuentran cimentadas sobre paradigmas quebradizos. La verdad es que la biología clásica se queda muy, pero muy lejos de esbozar un retrato atinado, ya no digamos integral o siquiera fidedigno, del cosmos viviente. Pero tampoco nos pongamos ahora una meta tan ambiciosa; simplemente quedémonos con la noción de que los parásitos merecen ser revalorados en toda la extensión del término y mostrémonos un poco más humildes, cuando no plenamente perplejos, al tratar con sus distintas manifestaciones. Cerremos citando las palabras del gran comunicador de la ciencia Carl Zimmer: “Los parásitos conforman la mayor parte de las especies de la Tierra. De acuerdo con una estimación superan a los especímenes de vida libre en una proporción de cuatro a uno. Dicho de otra forma, el estudio de la vida corresponde, en su mayor parte, a la parasitología”.6

Imagen de portada: Trichuris muris, nemátodo parásito. Imagen de David Goulding, Wellcome Trust Sanger Institute

- Para quienes deseen realizar una inmersión en el asunto se recomienda Ed Yong, I Contain Multitudes: The Microbes Within Us and a Grander View of Life, Ecco Publishing, Nueva York, 2016. También disponible como audiolibro. 2017. ↩

- Estamos hablando de unos 50 mil millones de personas, pensando en que la población total histórica basada en los nacimientos potenciales de la humanidad, de acuerdo con las estimaciones del Population Reference Bureau, ronda los 108 mil millones. Puede consultarse aquí ↩

- Shaban Gohardehi, Mehdi Sharifc, Shahabeddin Sarvi et al., “The Potential Risk of Toxoplasmosis for Traffic Accidents: A Systematic Review and Meta-analysis”, Experimental Parasitology, vol. 191, agosto de 2018, disponible aquí ↩

- Ver A. L. Sutterland, G. Fond, A. Kuin et al., “Beyond the Association. Toxoplasma gondii in Schizophrenia, Bipolar Disorder, and Addiction: Systematic Review and Meta-analysis”, Acta Psychiatrica Scandinavica, vol. 132, núm. 3, 2015, disponible aquí ↩

- Para darse una buena empapada en la inmunomodulación por medio de parásitos y su efectividad para tratar algunos padecimientos autoinmunitarios se recomienda ver “Helminth Immunomodulation in Autoimmune Disease”, Frontiers in Inmunology, abril de 2017, disponible aquí ↩

- Carl Zimmer, Parasite Rex, Atria Publishing Group, Massachusetts, 2000. ↩

Orgasmo vs. éxtasis y la influencia de Masters y Johnson

Orgasmo vs. éxtasis y la influencia de Masters y Johnson

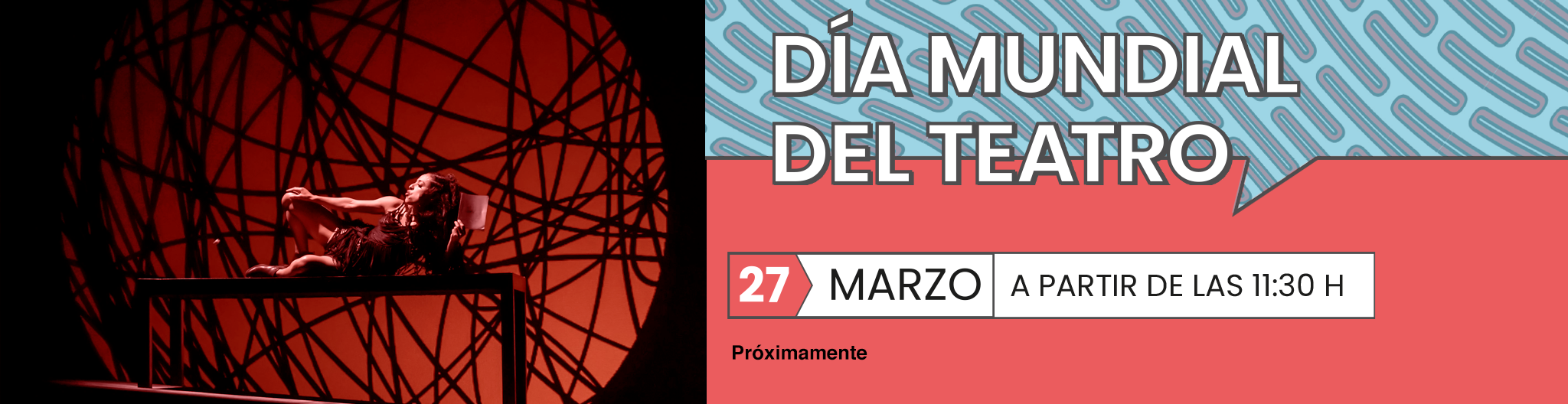

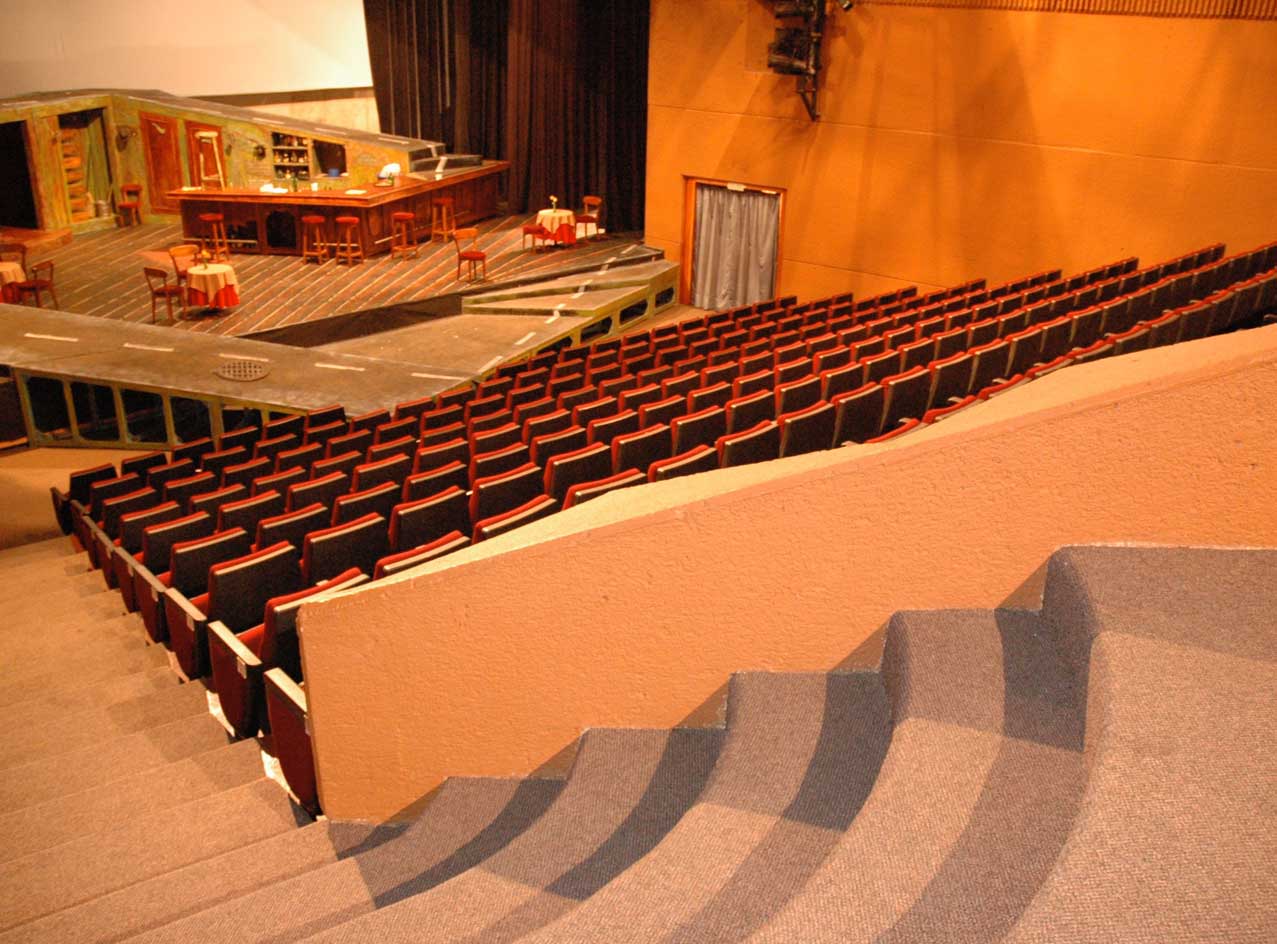

Les hablo hoy, no solo para hablar, o incluso para celebrar al padre de todas las artes, el “teatro”, en su día mundial. Más bien, los invito a estar juntos, todos nosotros, de la mano y hombro con hombro, para gritar a todo pulmón, como estamos acostumbrados en los escenarios de nuestros teatros, y dejar que nuestras palabras salgan. para despertar la conciencia del mundo entero, para buscar en nosotros la esencia perdida del hombre. El hombre libre, tolerante, amoroso, simpático, gentil y comprensivo. Y permitirles rechazar esta imagen vil de brutalidad, de racismo, de conflictos sangrientos, de pensamiento unilateral y de extremismo. El hombre ha caminado sobre esta tierra y bajo este cielo durante miles de años, y seguirá caminando. Así que saca sus pies del lodazal de las guerras y de los cruentos conflictos, e invítalo a dejarlos en la puerta del escenario. Quizás nuestra humanidad, que se ha ensombrecido en la duda, vuelva a convertirse en una certeza categórica que nos haga a todos verdaderamente aptos para sentirnos orgullosos de ser humanos y de ser todos hermanos en la humanidad.

Les hablo hoy, no solo para hablar, o incluso para celebrar al padre de todas las artes, el “teatro”, en su día mundial. Más bien, los invito a estar juntos, todos nosotros, de la mano y hombro con hombro, para gritar a todo pulmón, como estamos acostumbrados en los escenarios de nuestros teatros, y dejar que nuestras palabras salgan. para despertar la conciencia del mundo entero, para buscar en nosotros la esencia perdida del hombre. El hombre libre, tolerante, amoroso, simpático, gentil y comprensivo. Y permitirles rechazar esta imagen vil de brutalidad, de racismo, de conflictos sangrientos, de pensamiento unilateral y de extremismo. El hombre ha caminado sobre esta tierra y bajo este cielo durante miles de años, y seguirá caminando. Así que saca sus pies del lodazal de las guerras y de los cruentos conflictos, e invítalo a dejarlos en la puerta del escenario. Quizás nuestra humanidad, que se ha ensombrecido en la duda, vuelva a convertirse en una certeza categórica que nos haga a todos verdaderamente aptos para sentirnos orgullosos de ser humanos y de ser todos hermanos en la humanidad.

El nivel de calidez del año pasado explica los incendios forestales en Australia, Siberia y la costa oeste de Estados Unidos, además de que muchos siguieron durante la temporada de huracanes del Atlántico.

El nivel de calidez del año pasado explica los incendios forestales en Australia, Siberia y la costa oeste de Estados Unidos, además de que muchos siguieron durante la temporada de huracanes del Atlántico.