-

En la FES Cuautitlán pretenden elaborar el alimento destinado a ganado lechero, a fin de que los animales produzcan un lácteo con alto valor nutricional

-

José Luis Sánchez Millán y Elsa Gutiérrez Cortez desarrollan la investigación para el aprovechamiento integral de la planta

El consumo de las semillas de chía se ha retomado en la vida diaria y han sido categorizadas como un superalimento, ya que son excelente fuente de fibra y antioxidantes, calcio, proteínas y ácidos grasos poliinsaturados. Por ello, investigadores de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán de la UNAM desarrollan un proyecto para utilizar esta planta herbácea como alternativa, a fin de cubrir las necesidades de forraje para la alimentación de ganado lechero.

José Luis Sánchez Millán y Elsa Gutiérrez Cortez, expertos de la entidad universitaria, tienen el objetivo de demostrar que los bovinos productores de leche, alimentados con pelets (porciones de alimentos en harina que resultan más apetecibles y digeribles para los animales, fáciles de almacenar y transportar), elaborados con el forraje de la chía producen un lácteo funcional, es decir, con presencia de ácidos grasos poliinsaturados que proporcionan estas semillas.

“De ser así, estaríamos hablando de una leche naturalmente enriquecida a partir del forraje de Salvia hispanica con el que se alimentarían estos rumiantes; es decir, que preserve los beneficios nutracéuticos de la chía: ácidos grasos, aminoácidos, antioxidantes, fibra, vitaminas y minerales, lo que permitiría la posibilidad de ofrecer un lácteo con alto valor nutricional, no solo benéfico para las crías becerras de reemplazo y también para niños”, indicaron los universitarios, quienes desarrollan el proyecto de investigación Aprovechamiento Integral de la Chía.

Sánchez Millán señaló que tiene varios beneficios, el primero, y tal vez el más importante, es que se trata de una planta rica en ácidos grasos poliinsaturados, lo que significa que es abundante en ácidos linoleico y linolénico (omegas 3 y 6, respectivamente), los cuales contienen buenos antioxidantes que contribuyen a la salud.

El ingeniero agrícola recordó que se trata de una planta nativa de México, aunque su uso y cultivo se suspendió por la llegada de distintos cereales a partir de la conquista española. Se empleó como parte de la alimentación diaria durante la época prehispánica y fue un elemento imprescindible en los tributos aztecas, con numerosas toneladas ofrendadas cada año. Además, fue considerada un alimento de la elite del México prehispánico, en particular de los guerreros, por su alto contenido de los aceites que les aportaba energía para entrar en batalla.

Esta semilla posee otra propiedad importante, su capacidad de producir un hidrocoloide (mucilago o gel), que desprende cuando se pone a remojar; se le considera el mejor espesante en la industria de los lácteos, resaltó Sánchez Millán.

Excelente opción

Como forraje, la chía se utiliza en el sur de Europa, porque difícilmente puede llegar a grano pues el periodo de cosecha, antes de las heladas, es más corto en esa región. Incluso en el sur de ese continente, existen zonas donde no se llega a obtener la semilla, ya que para ello se requiere, en promedio, un lapso de casi seis meses desde su siembra hasta la cosecha, por lo que le han encontrado un uso forrajero importante.

En 2021, expuso Sánchez Millán, el grupo de trabajo que encabeza llevó a cabo, en una de las parcelas del Centro de Enseñanza Agropecuaria de la FES Cuautitlán, un ensayo utilizando tres dosis de siembra de chía en un diseño experimental usual en campo: bloques dispuestos al azar, con riego de temporal únicamente con agua de lluvia y sin uso de agroquímicos.

A los 72 días de cultivo se cortó la planta, se cuantificó el heno y se determinaron algunos parámetros como la capacidad fotosintética, contenido de nitrógeno, fósforo y potasio a lo largo del ciclo, para establecer la cantidad de nutrientes en la especie vegetal.

En 2022 “tuvimos una sequía que nos hizo perder casi una hectárea del plantío, ante ello requeríamos desarrollar un sistema de cultivo más eficiente en el uso del agua, ya que la planta no es muy resistente al estiaje, lo que nos llevó a modificar el sistema de cultivo y nos está dando buenos resultados”, con una concentración de 20 por ciento de proteína cruda para consumo animal, a diferencia del grano de chía que lleva un proceso de casi seis meses.

En 2022 “tuvimos una sequía que nos hizo perder casi una hectárea del plantío, ante ello requeríamos desarrollar un sistema de cultivo más eficiente en el uso del agua, ya que la planta no es muy resistente al estiaje, lo que nos llevó a modificar el sistema de cultivo y nos está dando buenos resultados”, con una concentración de 20 por ciento de proteína cruda para consumo animal, a diferencia del grano de chía que lleva un proceso de casi seis meses.

Al respecto, detalló que se modificó la forma del surco. “Hicimos un experimento con tres niveles de micropiletas, esto es, minirepresas que se hacen en el mismo surco, lo que no sabíamos es a qué distancia establecer una de otra. Lo que nos ha permitido, con una precipitación exageradamente baja, producir forraje de chía de alta calidad en 77 días”.

De acuerdo con Elsa Gutiérrez Cortez, con lluvia escasa obtuvieron buen forraje. “No nos estamos atreviendo a hacer esto sin conocimiento de causa, ya lo han hecho en Italia con excelentes resultados, pero nuestra ventaja es que hemos obtenido una gama de pellets con la ventaja de que este alimento para ganado puede almacenarse por más tiempo, y en la época en la que pudiera no haber forrajes echar mano de él”.

En 2022, destacó, un tema importante es la falta de producción de cereales como maíz, trigo y avena, por el impacto de la fuerte sequía que vivió el país y el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, situación que “vino a modificar y a encarecer lo poco que se sembró y con ello los animales fueron los más afectados por la falta de alimentos, y si los hubo fue a precios extremos”.

Ante ello, dijo, la chía forrajera es una buena opción por los nutrientes que podría aportar y los tiempos de obtención del forraje, que son cortos, y puede utilizarse como alimento en lugar de los otros convencionales como alfalfa y avena.

Ante ello, dijo, la chía forrajera es una buena opción por los nutrientes que podría aportar y los tiempos de obtención del forraje, que son cortos, y puede utilizarse como alimento en lugar de los otros convencionales como alfalfa y avena.

Señaló que tiene propiedades nutraceúticas, por ello se le considera un alimento funcional, tiene capacidad antioxidante, puede estimular el movimiento peristáltico de los intestinos y su mucilago genera recubrimiento de la mucosa gástrica, aporta ácidos grasos nutritivos y, por tanto, energía, características que podrían encontrarse también en el forraje.

Asimismo, el subproducto, como la cascarilla, también proporciona cualidades nutricionales importantes a los animales de uso zootécnico como la vaca lechera, cabra, borrego, conejo. Incluso existen reportes de que cuando se proporciona en la alimentación de cerdos, su carne es más magra.

Ante ello buscamos hacerlo también con ese tipo de animales, así como con aves de postura –de acuerdo con algunos reportes, al brindarles ese tipo de alimentos el huevo tiene menor concentración de colesterol– y de engorda (pollos), indicó la ingeniera en alimentos.

Una vez que se ha extraído el aceite y el mucilago de las semillas, “el bagazo resultante lo hemos molido para utilizar la harina resultante para elaborar, de manera experimental, botanas de tercera generación (horneadas y, por tanto, más nutritivas): churritos y tostadas, por ejemplo. Además de incluirlo en tortillas y también podría añadirse a galletas, pasteles, panes, cereales para el desayuno, etcétera; es decir su aprovechamiento sería integral”, resaltó.

El proyecto es financiado por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM, y la Cátedra de Investigación de la FES Cuautitlán; participan además estudiantes de servicio social y de licenciatura.

“Hay que ir paso a paso. Por ejemplo, si apenas vamos empezando a caminar o trotar, que sea por lapsos de 15 minutos e ir incrementando el tiempo poco a poco. A aquellas personas que ya realizamos actividad física, únicamente sugerir que se mantengan estables”, expresó.

“Hay que ir paso a paso. Por ejemplo, si apenas vamos empezando a caminar o trotar, que sea por lapsos de 15 minutos e ir incrementando el tiempo poco a poco. A aquellas personas que ya realizamos actividad física, únicamente sugerir que se mantengan estables”, expresó.

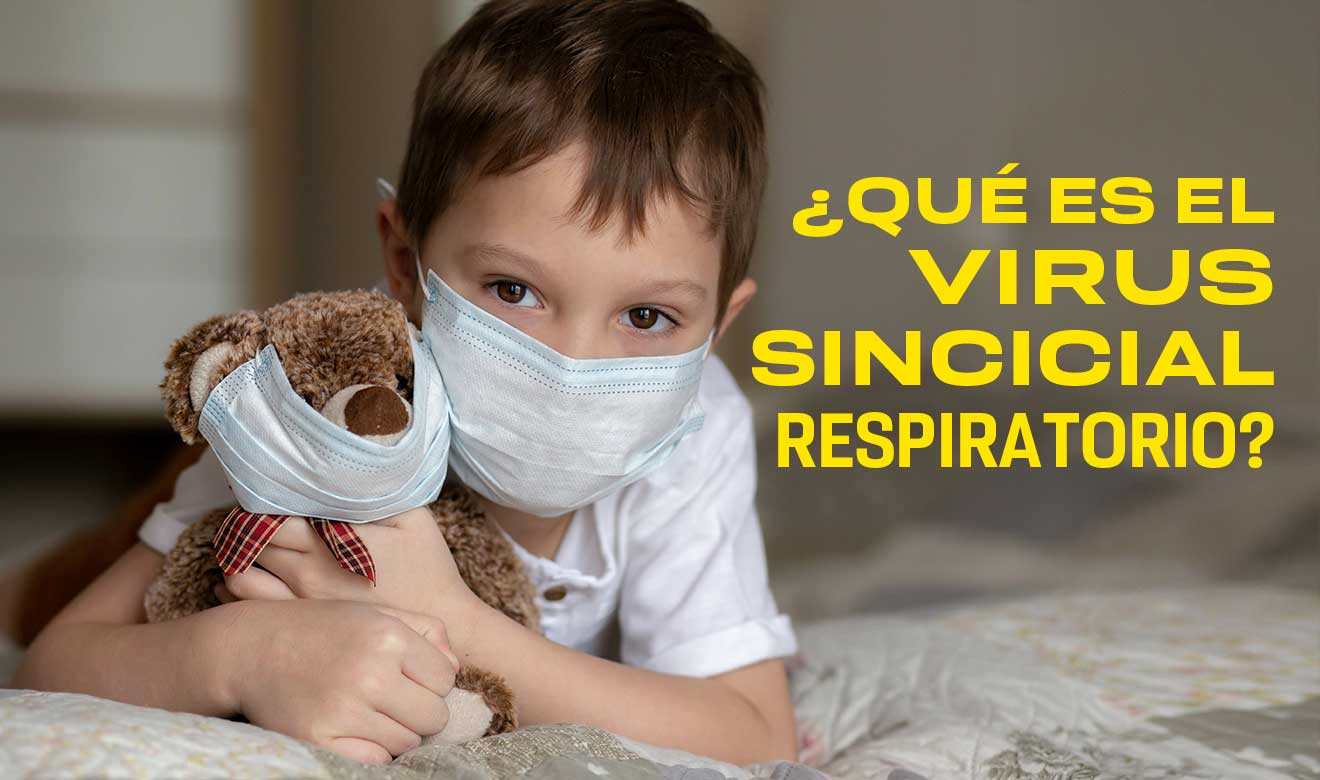

De igual manera, la doctora solicitó a los padres de familia proteger a los pequeños con el uso de cubrebocas, ya que aquellos que van a las guarderías o tienen hermanos en edad escolar deben cuidarse en mayor medida. “Justo estamos iniciando la época de frío y en esta temporada es cuando hay mayor número de contagios, por ello debemos procurar el cuidado de los niños”, agregó.

De igual manera, la doctora solicitó a los padres de familia proteger a los pequeños con el uso de cubrebocas, ya que aquellos que van a las guarderías o tienen hermanos en edad escolar deben cuidarse en mayor medida. “Justo estamos iniciando la época de frío y en esta temporada es cuando hay mayor número de contagios, por ello debemos procurar el cuidado de los niños”, agregó.

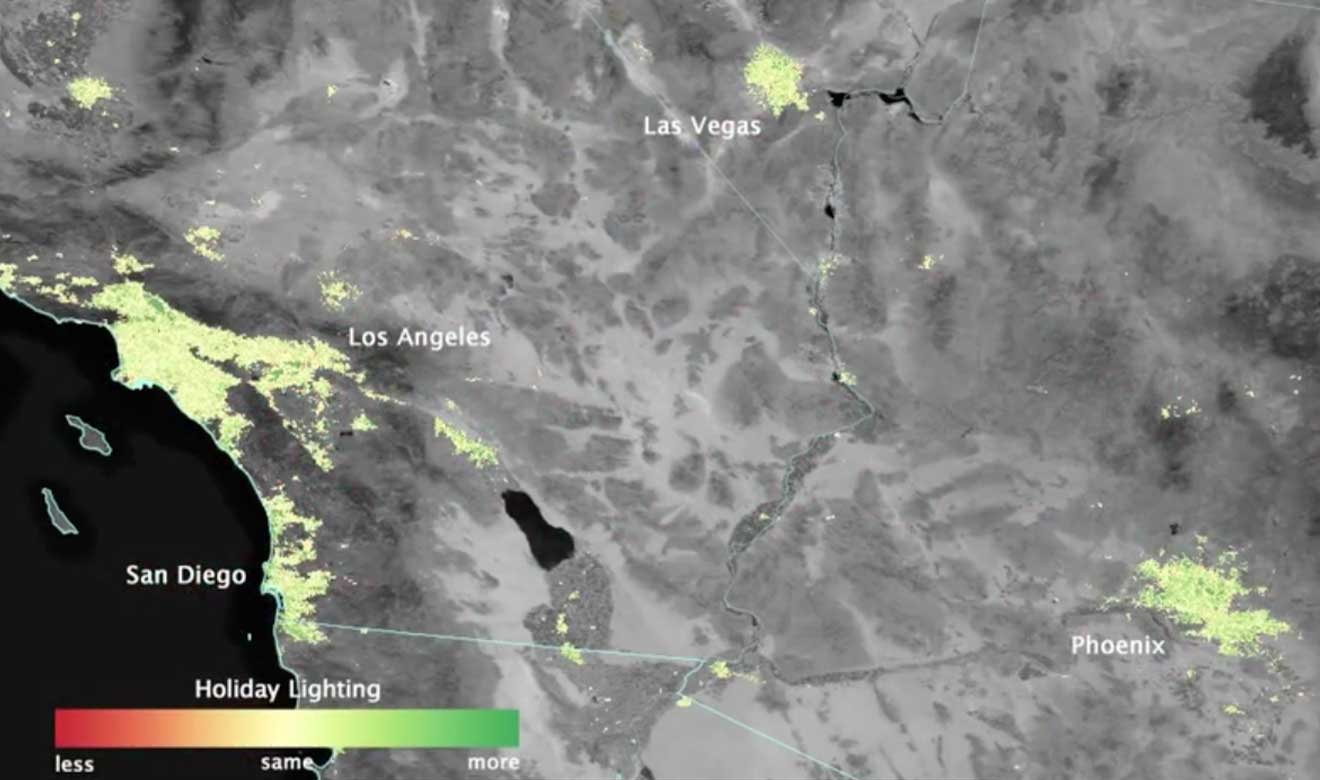

Uno de los problemas más grandes en el cambio climático es tratar de capturar patrones humanos. Durante varios años se ha observado, con buenos resultados, el comportamiento de nuestro ambiente: cómo están cambiando el océano y la superficie terrestre.

Uno de los problemas más grandes en el cambio climático es tratar de capturar patrones humanos. Durante varios años se ha observado, con buenos resultados, el comportamiento de nuestro ambiente: cómo están cambiando el océano y la superficie terrestre.

Pacientes subsecuentes:

Pacientes subsecuentes:

Tayikistán

Tayikistán Brunéi

Brunéi

Marina de Tavira fue concreta y comentó que escuchar al otro y no enojarse sería bueno para llevar la fiesta..

Marina de Tavira fue concreta y comentó que escuchar al otro y no enojarse sería bueno para llevar la fiesta..

Un mes después, el 23 de diciembre se organizó la entrega de regalos. En el Estadio Nacional, ubicado en la Colonia Roma, se construyó una réplica del templo dedicado a Quetzalcóatl y ahí la esposa del presidente, doña Josefina Ortiz, repartió a niños y niñas pobres juguetes, ropa y dulces, en nombre de la serpiente emplumada. Al final del acto, se entonó el himno a Quetzalcóatl.

Un mes después, el 23 de diciembre se organizó la entrega de regalos. En el Estadio Nacional, ubicado en la Colonia Roma, se construyó una réplica del templo dedicado a Quetzalcóatl y ahí la esposa del presidente, doña Josefina Ortiz, repartió a niños y niñas pobres juguetes, ropa y dulces, en nombre de la serpiente emplumada. Al final del acto, se entonó el himno a Quetzalcóatl.

4. En el lugar número cuatro se ubica Los 3 Reyes Magos (1974), primer largometraje de animación hecho en América Latina, realizado por Fernando Ruiz y Adolfo Torres Portillo. El guión es de Emilio Carballido, basado en una historia de Rosario Castellanos.

4. En el lugar número cuatro se ubica Los 3 Reyes Magos (1974), primer largometraje de animación hecho en América Latina, realizado por Fernando Ruiz y Adolfo Torres Portillo. El guión es de Emilio Carballido, basado en una historia de Rosario Castellanos. 2. En el segundo sitio llega el director Carlos Carrera con la trágica historia ambientada en el metro de la Ciudad de México El héroe (1994), cortometraje que obtuvo la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cannes.

2. En el segundo sitio llega el director Carlos Carrera con la trágica historia ambientada en el metro de la Ciudad de México El héroe (1994), cortometraje que obtuvo la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cannes. 1. Y, finalmente, en primer lugar se coloca el cortometraje mexicano de stop motion que obtuvo premios en más de 60 festivales internacionales; nos referimos a Hasta los huesos (2001), de René Castillo, con música interpretada por Eugenia León y Café Tacuba.

1. Y, finalmente, en primer lugar se coloca el cortometraje mexicano de stop motion que obtuvo premios en más de 60 festivales internacionales; nos referimos a Hasta los huesos (2001), de René Castillo, con música interpretada por Eugenia León y Café Tacuba.

Pierna de cerdo al horno

Pierna de cerdo al horno Aunque no es fácil hacerlo, se aconseja dejarlo reposar al menos hasta el día siguiente para que “se asiente” su sabor.

Aunque no es fácil hacerlo, se aconseja dejarlo reposar al menos hasta el día siguiente para que “se asiente” su sabor. Se amasa todo hasta que la harina no se le pegue en las manos, se le agrega el aceite y se vuelve a amasar. Se deja reposar una media hora y se hacen bolitas y se dejan reposar. En una olla de barro boca abajo se extiende la bolita de harina hasta que quede el buñuelo y se pone a freír en aceite muy caliente.

Se amasa todo hasta que la harina no se le pegue en las manos, se le agrega el aceite y se vuelve a amasar. Se deja reposar una media hora y se hacen bolitas y se dejan reposar. En una olla de barro boca abajo se extiende la bolita de harina hasta que quede el buñuelo y se pone a freír en aceite muy caliente.

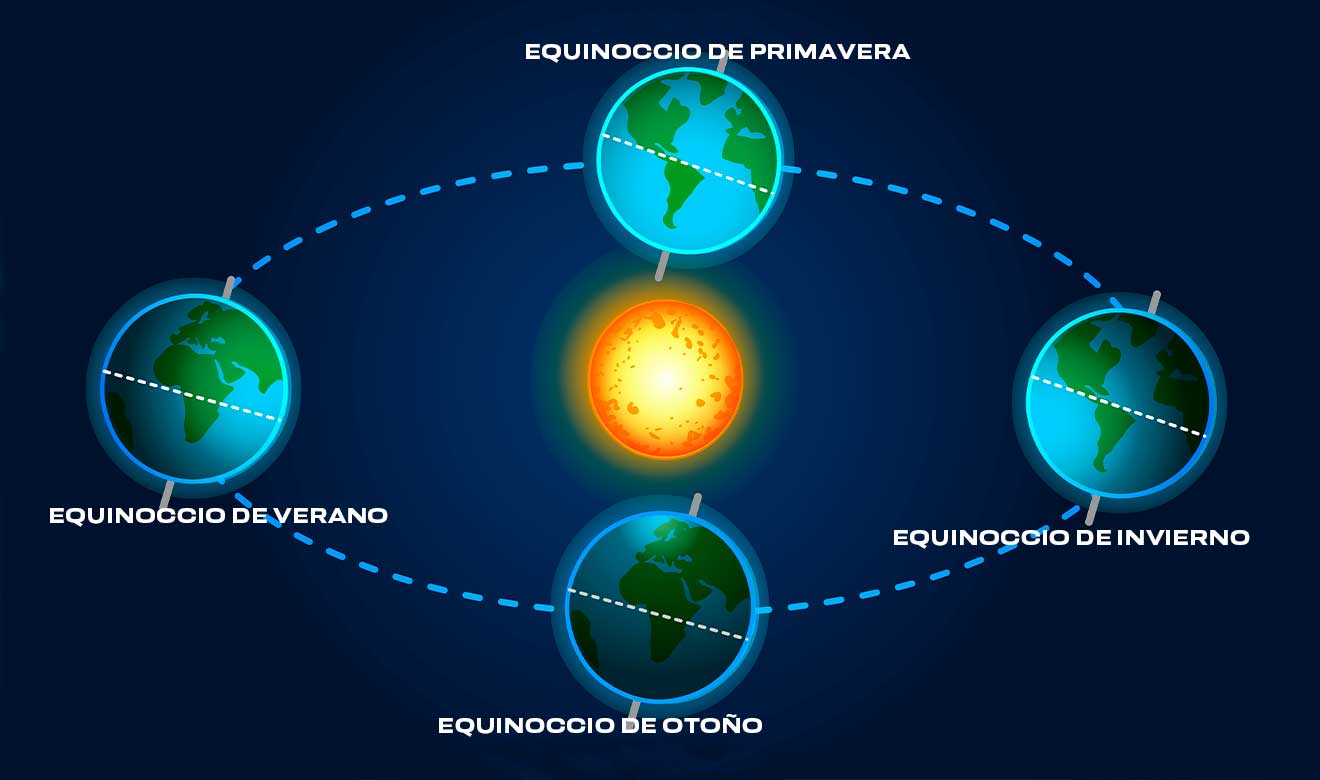

Si miramos al Sol todos los días, observaremos que su posición se desplaza a la misma hora todos los días. A veces más tendido al sur y a veces más al norte. “Si observamos bien podremos notar que forma el símbolo del infinito, figura que recibe el nombre de analema”.

Si miramos al Sol todos los días, observaremos que su posición se desplaza a la misma hora todos los días. A veces más tendido al sur y a veces más al norte. “Si observamos bien podremos notar que forma el símbolo del infinito, figura que recibe el nombre de analema”. En el

En el