Esta labor permanente muestra el nivel del mar en colaboración con la Secretaría de Marina: José Luis Macías Vázquez

Cuenta con 27 estaciones, 12 en el océano Pacífico y 15 en el Golfo de México y el mar Caribe, explicó Julio Solano González

Por la conmemoración, se emitió un billete de la Lotería Nacional para el sorteo del 19 de agosto; se premió a los ganadores del concurso de dibujo infantil y se inauguró una exposición de las actividades del SMN

Medir el nivel del mar significa muestrear y pronosticar las mareas, así como monitorear variaciones debidas a fenómenos tales como corrientes costeras, mareas de tormenta, sismos, variabilidad climática, tsunamis e incremento del nivel del mar debido al calentamiento global.

Estos parámetros, estratégicos para la investigación científica, la prevención de desastres y la toma de decisiones gubernamentales, los registra desde 1952 el Servicio Mareográfico Nacional (SMN), adscrito al Instituto de Geofísica (IGEF) de la UNAM, el cual sirve al país.

“Estamos de fiesta celebrando los 70 años del Servicio Mareográfico Nacional, que brinda un servicio ininterrumpido para la nación y tiene una labor muy importante que realiza con la Secretaría de Marina para vigilar el nivel del mar en las costas de nuestro país”, afirmó el director del IGEF, José Luis Macías Vázquez, al dar la bienvenida a los asistentes al acto conmemorativo.

En el auditorio Ricardo Monges del IGEF, donde se realizó el evento híbrido, se develó la placa Felipe Hernández Magueypara nombrar al Centro de Control del SMN y honrar la labor del físico, trabajador administrativo de base, quien dedicó su vida profesional al Servicio Mareográfico. Los familiares del homenajeado fueron los encargados de descubrir la placa alusiva.

A nombre del coordinador de la Investigación Científica de la Universidad Nacional, William Lee Alardín, el secretario académico de esa instancia, Julio Solano González, recordó que el SMN cuenta con 27 estaciones de monitoreo, 12 en el océano Pacífico y 15 en el Golfo de México y el mar Caribe.

“Los servicios nacionales juegan un papel importante en la Universidad y la sociedad, tanto en materia de protección civil, de prevención, como de investigación y formación de personal especializado en áreas de su competencia. Han formado parte de la estructura de la UNAM a través de distintas entidades, impactando en forma importante en su desarrollo y en su colaboración con autoridades federales y locales”, destacó.

El jefe del SMN, Octavio Gómez Ramos, refirió que el IGEF de la UNAM se hizo cargo del Servicio en 1952; antes de esta fecha existían seis estaciones instaladas por el gobierno federal, durante la época de la Segunda Guerra Mundial, para realizar estudios cartográficos del nivel del fondo oceánico.

Posteriormente fueron cedidas al Instituto, toda vez que desde entonces realizaba investigación básica y aplicada con repercusión e importancia para los gobiernos federal y estatales, así como para la población. “Nuestra Universidad incrementó cuatro estaciones y paulatinamente aumentó su red de monitoreo, hasta completar las 27 estaciones con que cuenta hoy en día”, comentó.

“Actualmente, las funciones principales del Servicio se pueden resumir en el registro del nivel del mar en nuestra red, elaboramos pronósticos de marea, hacemos reportes de eventos que alteran significativamente el nivel del mar, y la información se comparte en tiempo casi real a entidades de protección civil y bajo solicitud a cualquiera que la necesite”, detalló.

Numerosas mediciones se realizan de forma redundante, es decir, con más de un aparato, así que cada estación cuenta con equipo de medición del nivel del mar (radar, flotador, presión y burbujeo); mide variables como temperatura, presión, humedad y viento; cuenta con equipo de transmisión (vía satélite GOES y vía internet de red celular), sensores y receptor GPS.

Gómez Ramos abundó que entre otros productos del SMN también están la realización de tablas numéricas y calendarios gráficos de pronósticos de marea astronómica, cálculo de planos de marea, reportes de nivelación, datos de meteorología y GPS, así como atención a solicitudes de datos.

El capitán Miguel Ángel Reyes Martínez, director del Centro de Alerta de Tsunamis, apuntó la estrecha colaboración que, a partir de 1952, mantienen el SMN y la Secretaría de Marina, la cual se ha hecho cada vez más vinculante desde hace 10 años con la creación del Centro de Alerta de Tsunamis.

En su oportunidad, la directora general de la Lotería Nacional, Margarita González Saravia, develó el billete conmemorativo por los 70 años del SMN, junto con Macías Vázquez, para un sorteo de 17 millones de pesos en dos series, que se realizará el viernes 19 de agosto, a las 19:00 horas.

Rememoró que la institución a su cargo realiza 267 sorteos al mes con impacto social, y que la Lotería es una de las tres dependencias más antiguas del gobierno federal, junto con Correos de México y la Casa de Moneda.

Octavio Gómez Ramos entregó útiles escolares a la niña Athena Saori Contreras Salazar, ganadora del primer lugar del concurso de dibujo infantil ¿Qué significa para ti el mar?

Posteriormente, en el vestíbulo del IGEF, se inauguró la exposición fotográfica “Servicio Mareográfico Nacional, 70 años monitoreando las costas de México”, que cuenta con imágenes de las estaciones, equipos y personal del SNM.

Monitoreo constante

Hace siete décadas se creó en el Instituto de la UNAM, el SMN, uno de los esfuerzos pioneros y más importantes de monitoreo de variables ambientales de forma operacional en México.

José Luis Macías Vázquez expuso en entrevista posterior que el IGEF se encargó del Servicio en 1952. Antes existían cinco estaciones instaladas por el gobierno federal durante la época de la Segunda Guerra Mundial para realizar estudios cartográficos del nivel del fondo oceánico. Estas estaciones fueron cedidas al Instituto porque una de sus tareas es desarrollar ciencia básica y aplicada.

Esta es la única red de monitoreo del nivel del mar en el país con una serie de tiempo antigua; la otra fue la de la Secretaría de Marina, en la década de 1990, añadió el jefe del SMN, Octavio Gómez Ramos.

Los usuarios de la información son: científicos, porque requieren datos para analizar un fenómeno específico en un cierto lapso; las dependencias de protección civil –como el Centro de Alerta de Tsunamis–, además del público en general que necesita conocer un evento que afecta a su región, dijo Macías Vázquez.

Medir el nivel del mar de manera rutinaria sirve, por ejemplo, para que en caso de sismo la población esté alerta ante un posible tsunami, o en la construcción de obras en la costa a fin de evitar problemas futuros, enfatizó.

Hay algunas estaciones que además de mareógrafos (sensores digitales que miden la fluctuación del nivel del mar), son multiparamétricas; es decir, también determinan otros parámetros, prosiguió. Significa que algunas miden variables meteorológicas (precipitación, temperatura, viento y presión atmosférica) y posición GPS.

También se generan diversos productos a partir de los datos del nivel del mar, como reportes de eventos extremos; la marea de tormenta o los frentes fríos. De igual forma, agregó Gómez Ramos, para elaborar pronósticos de la llamada marea astronómica (ascenso y descenso del nivel del agua producido por las interacciones gravitacionales entre la Tierra, la Luna y el Sol), tanto en formato numérico como gráfico.

El Servicio, que conjunta expertos en áreas como oceanografía y cómputo para procesar los datos de manera estadística, colabora directamente con la Secretaría de Marina, quienes junto con la de Gobernación están a cargo del Centro de Alerta de Tsunamis, acotó Macías Vázquez.

Grandes acontecimientos

El Mareográfico ha registrado eventos relevantes, entre ellos el tsunami de Japón en 2011 “que generó mucha expectación porque no se sabía cómo iba a afectar a México”; y el maremoto de 2017, en Chiapas, producido por un sismo de magnitud Mw8.2.

Otro fenómeno importante es la marea de tormenta. Básicamente consiste en el apilamiento de agua generado por vientos de las tormentas que afectan cada año a nuestro país, el cual es más destructivo que los tsunamis; lo hemos monitoreado y reportado, señaló Octavio Gómez.

La erupción en enero de este año del volcán submarino Hunga Tonga, en el océano Pacífico, generó un maremoto y una onda de presión que dio vueltas al mundo varios días. “Al tener sensores meteorológicos, registramos no sólo las variaciones del nivel del mar, sino esa variante”, refirió.

Además, en colaboración con la Universidad de Kioto, Japón, recientemente concluyó un proyecto importante para estudiar los sismos lentos en el fondo del mismo océano, informó el titular del IGF.

Los japoneses, añadió Gómez Ramos, tienen técnicas de modelación numérica avanzadas, y el objetivo es contar con ese conocimiento para implementarlo en el Centro de Alerta de Tsunamis.

Los retos en el Servicio son: mantener en operación la red de monitoreo y, en su momento, modernizar los equipos, mencionó José Luis Macías. También “hay planes de mejorar la infraestructura física, en un proyecto con la Secretaría de Marina”.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) las abejas y demás polinizadores forman parte de la lucha contra el hambre en el mundo. Algunos alimentos que dependen de la fecundación de estos insectos son: las manzanas, los tomates, los chiles, el aguacate. El alfalfa, por ejemplo, necesita directamente de un cierto tipo de abeja.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) las abejas y demás polinizadores forman parte de la lucha contra el hambre en el mundo. Algunos alimentos que dependen de la fecundación de estos insectos son: las manzanas, los tomates, los chiles, el aguacate. El alfalfa, por ejemplo, necesita directamente de un cierto tipo de abeja.

La universitaria refiere que este año ingresaron a la generación 2022 de esta licenciatura en la UNAM 620 personas, de las cuales 75.5 por ciento son mujeres y 24.5 hombres.

La universitaria refiere que este año ingresaron a la generación 2022 de esta licenciatura en la UNAM 620 personas, de las cuales 75.5 por ciento son mujeres y 24.5 hombres.

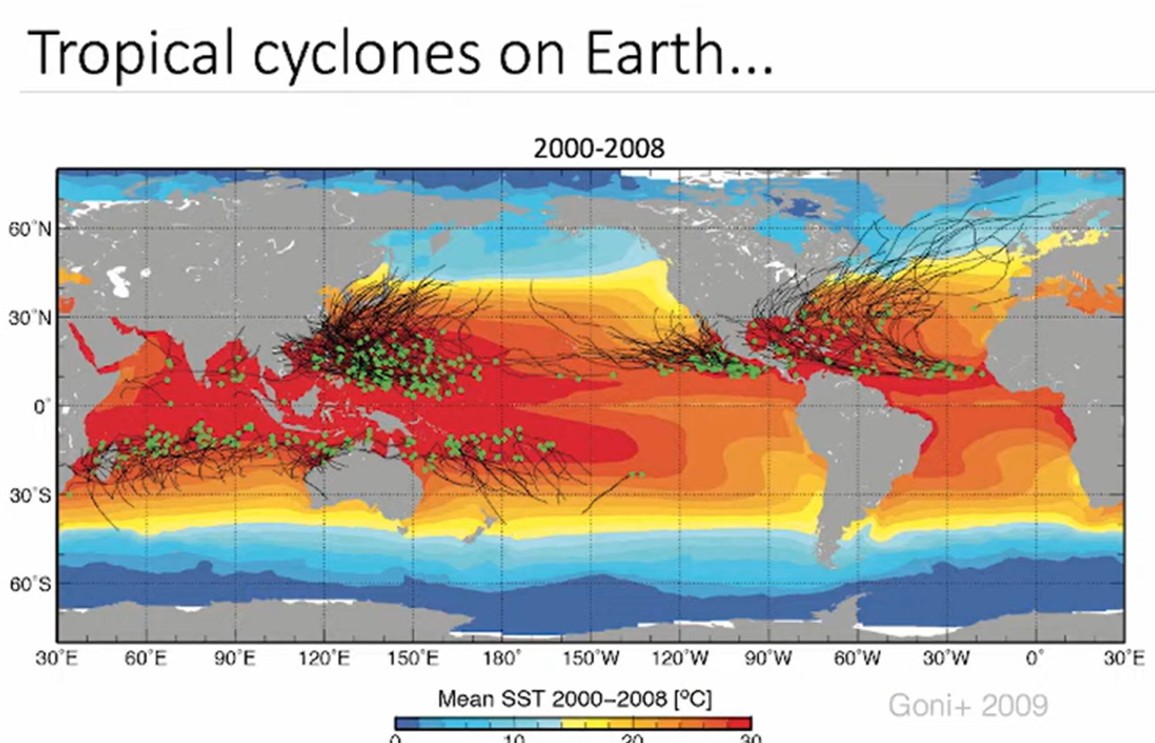

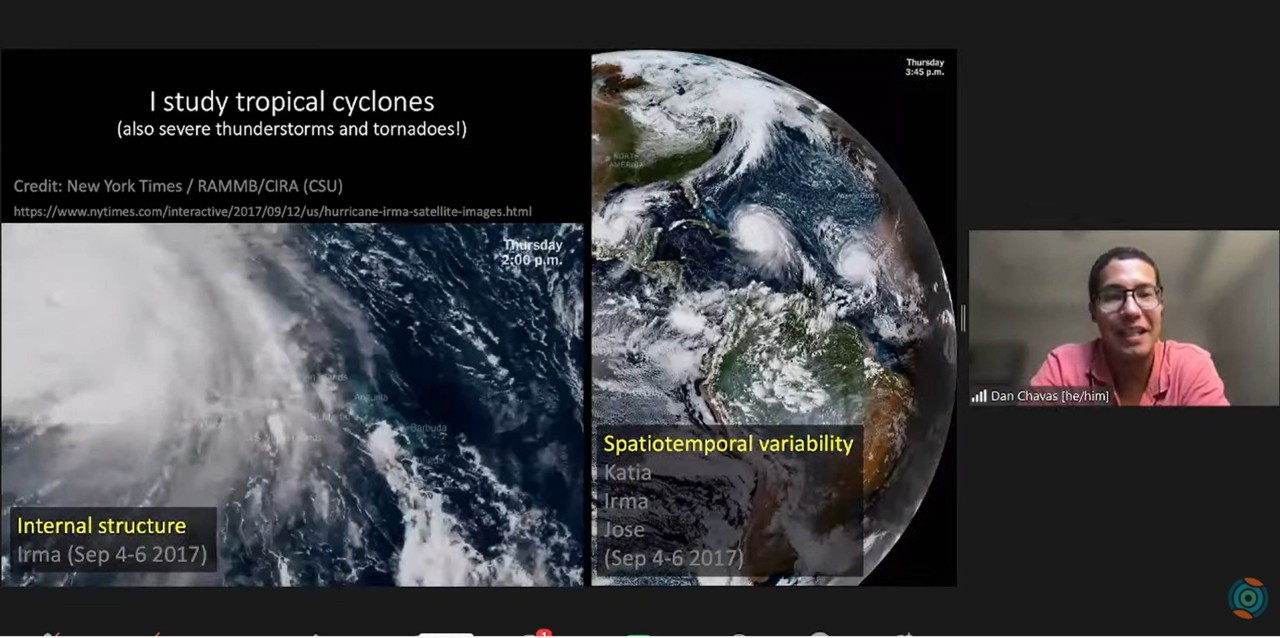

El doctor en Ciencias Atmosféricas por el MIT ofreció una charla sobre el uso de modelos de laboratorios experimentales para entender los ciclones tropicales en la Tierra, en la cual explicó que los estudios en computadora permiten conocer su comportamiento con el tiempo y simular sus cambios.

El doctor en Ciencias Atmosféricas por el MIT ofreció una charla sobre el uso de modelos de laboratorios experimentales para entender los ciclones tropicales en la Tierra, en la cual explicó que los estudios en computadora permiten conocer su comportamiento con el tiempo y simular sus cambios. El especialista en el estudio de ciclones tropicales, tiempo severo, análisis y modelaje del riesgo, y sus impactos sociales, agregó: para conocer lo que sucede, uno de los datos que se espera saber es la temperatura del mar, información importante para identificar el potencial de intensidad máxima.

El especialista en el estudio de ciclones tropicales, tiempo severo, análisis y modelaje del riesgo, y sus impactos sociales, agregó: para conocer lo que sucede, uno de los datos que se espera saber es la temperatura del mar, información importante para identificar el potencial de intensidad máxima.