Con información de: “Medios, mensajes, redes, virtualidad… La nueva era”. (www.nuevosdialogos.unam.mx/precisiones/medios-y-nueva-era/)

Artículo publicado en Nuevos Diálogos: www.nuevosdialogos.unam.mx

Autor: Sergio Montero Olivares

Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la UNAM

La comunicación es esencial en la vida humana y ha sido transformada por la tecnología de la información y la comunicación en la era moderna, también conocida como Antropoceno.

A través de la comunicación, las personas intercambian información, percepciones y sentimientos que les permiten conocer e digitall mundo, relacionarse con los demás, confrontar ideas y tomar decisiones.

Los medios de comunicación masiva jugaron un papel importante en la transformación de las relaciones sociales, culturales y económicas en el siglo XX, pero en el siglo XXI, estos medios se han integrado en las redes de Internet, lo que ha llevado a la instauración de una nueva cosmovisión basada en la virtualidad de las relaciones humanas y el impulso hacia la simbiosis del ser humano con sus creaciones informáticas.

En un mundo globalizado, la comunicación tiene una influencia significativa en las decisiones finales sobre los grandes problemas que enfrentan las sociedades, como los gases de efecto invernadero y el daño ambiental causado por el consumo irracional y el uso abusivo de los recursos naturales.

La forma en que se comunica y se asume la información que los medios distribuyen sobre estos problemas puede determinar su solución o pervivencia. A pesar de que en los medios y las redes sociales se promueve ampliamente la responsabilidad social, existe una promoción mediática agresiva de un estilo de vida impregnado de individualismo egoísta, cuyo resultado es la intensificación de la debacle.

Las acciones de la humanidad, incluso en el camino de superación, tienen consecuencias sobre el entorno planetario, y las formas actuales de comunicación, junto con los propósitos e instrumentos con los que se llevan a cabo, están a la cabeza de esas repercusiones. Los transhumanistas consideran esta transformación como un paso evolutivo del ser humano.

La tecnología ha cambiado la vida humana y su cultura a lo largo de la historia. El industrialismo del siglo XX se convirtió en una idea de «progreso» gracias a la comunicación y sus medios.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la aparición de la informática provocó la llamada «gran aceleración», lo que se tradujo en un aumento en la utilización de recursos primarios, crecimiento demográfico, actividad económica y deterioro de la biósfera.

En la actualidad, la sociedad se encuentra en un contexto marcado por la información y la comunicación, que han transformado tanto la vida social como la económica.

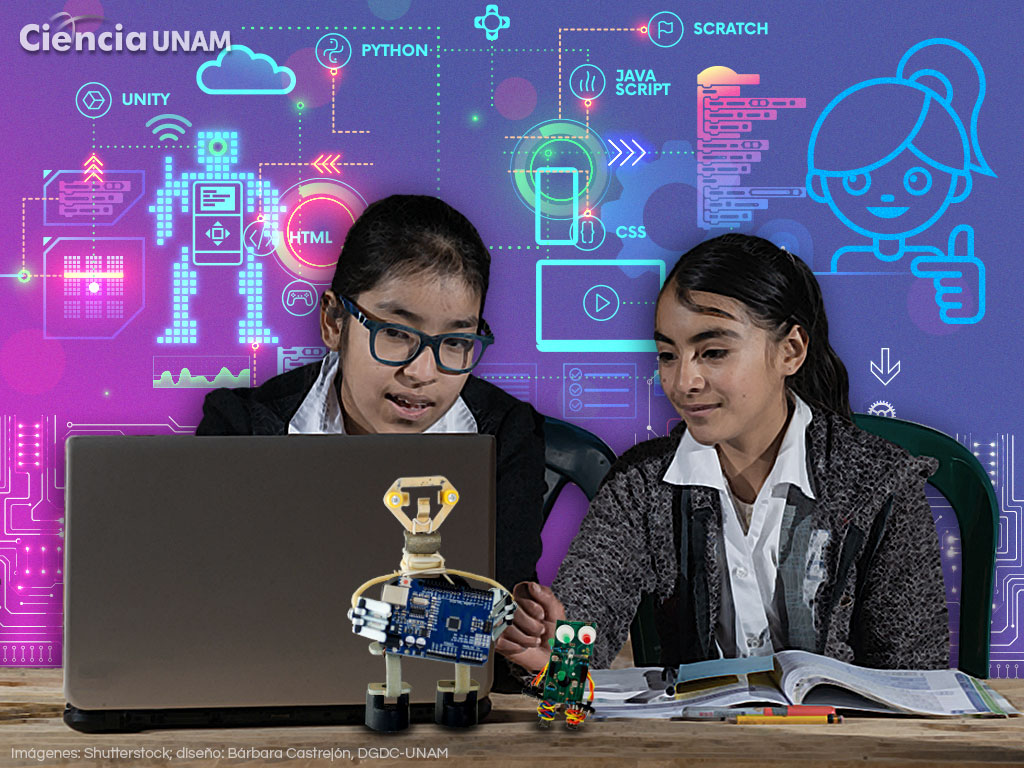

Las TIC lideran la configuración de la «aldea global» que hoy en día se extiende por todo el mundo. Sin embargo, no toda la población tiene acceso equitativo a estas tecnologías y la brecha digital sigue siendo una realidad.

El uso de las tecnologías ha generado una división entre «nativos digitales» y «migrantes digitales». Esta desigualdad se extiende más allá de la tecnología, afectando también al bienestar y al desarrollo.

La globalización, por su naturaleza, es profundamente desigual y asimétrica. La internacionalización del capital ha permitido que las actividades financieras se lleven a cabo en tiempo real desde cualquier parte del mundo, gracias a las comunicaciones digitales. Sin embargo, este turbocapitalismo financiero y especulativo se ha convertido en un nuevo rostro del capitalismo que parece no tener fin.

La comunicación ha hecho más humanos a los seres humanos y ha marcado a la humanidad y al planeta desde la antigüedad. Las redes de transporte, consumo y comunicación están sostenidas por flujos de comunicación, que se despliegan hoy en internet, la gran red de redes.

La tecnología de la información y la comunicación es la última gran huella de la humanidad que marca su era. Se puede potenciar la capacidad de poner en común y mejorar el presente a la luz de un futuro compartido más inclusivo, equitativo y respetuoso con todo lo que rodea al individuo. Esta tarea puede dejar una gran huella en el Antropoceno, la era geológica en la que la actividad humana tiene un impacto significativo en el planeta.

Es necesario reflexionar sobre quién controla quién en el contexto actual de la tecnología y sus consecuencias. La desigualdad en el acceso y uso de las tecnologías es una realidad y puede afectar al bienestar y desarrollo de las personas.

Es importante trabajar en una comunicación más inclusiva, equitativa y respetuosa con todo lo que nos rodea, para dejar una huella positiva en el Antropoceno.

Te invitamos a leer la nota original en: https://nuevosdialogos.unam.mx/precisiones/medios-y-nueva-era/

Nuevos Diálogos, proyecto transmedia de divulgación de las ciencias y las humanidades, busca transmitir el quehacer de las investigadoras e investigadores universitarios a un público que reclama el conocimiento de los especialistas para sustentar y enriquecer visiones críticas de las múltiples realidades que conforman el mundo en transformación.

Conoce Nuevos Diálogos, un esfuerzo de divulgación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. https://nuevosdialogos.unam.mx/

El responsable del Laboratorio de Neuropsicofarmacología recomienda para «quitársela» de la cabeza, escuchar la canción nuevamente para aliviar la tensión que genera tenerla en la cabeza todo el tiempo. Otra opción podría ser concentrarse en otras actividades, como cálculos u otras actividades que requieran concentración.

El responsable del Laboratorio de Neuropsicofarmacología recomienda para «quitársela» de la cabeza, escuchar la canción nuevamente para aliviar la tensión que genera tenerla en la cabeza todo el tiempo. Otra opción podría ser concentrarse en otras actividades, como cálculos u otras actividades que requieran concentración.

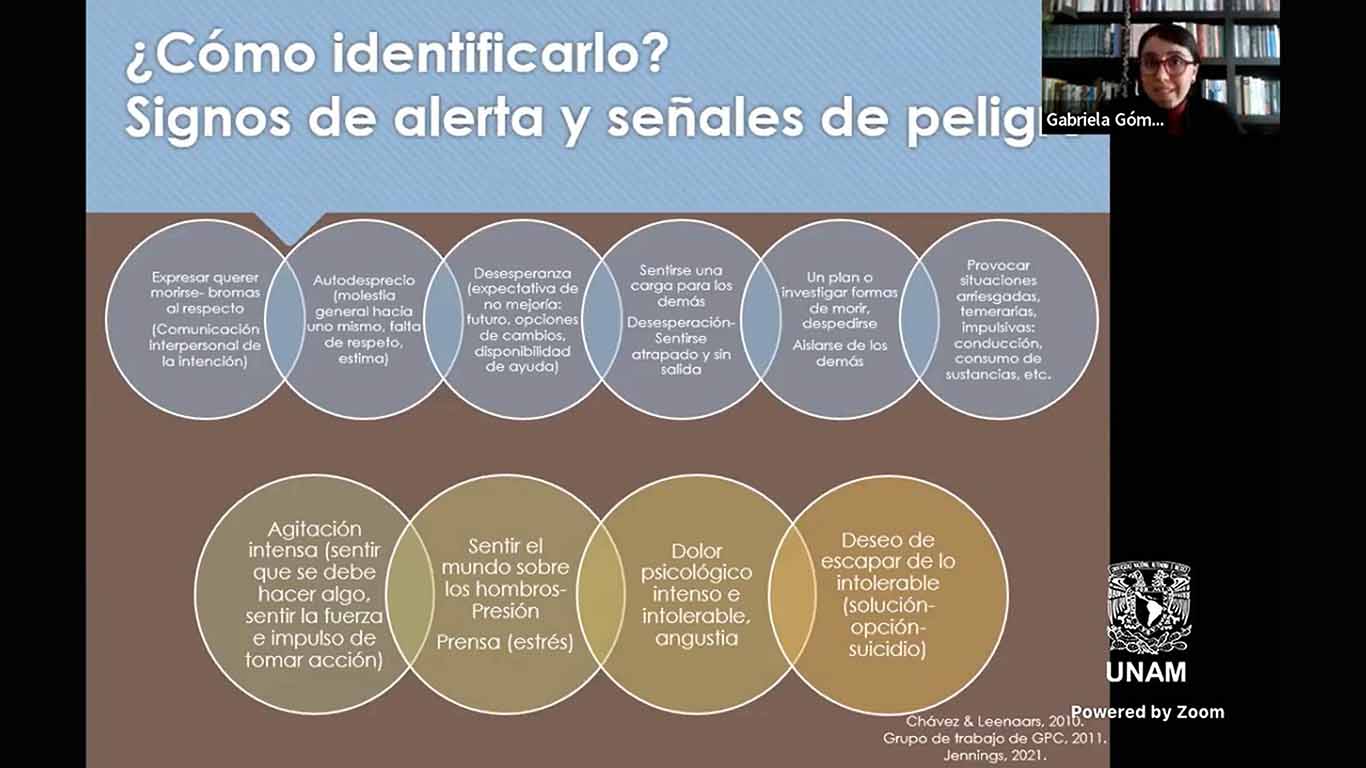

La tasa más alta de suicidios reportada en México es en jóvenes de 18 a 29 años, y en 2019 fue la cuarta causa de fallecimientos en ese grupo etario.

La tasa más alta de suicidios reportada en México es en jóvenes de 18 a 29 años, y en 2019 fue la cuarta causa de fallecimientos en ese grupo etario.