Autor: de la nota: Roberto Gutiérrez Alcalá

Fecha de publicación: 4 de febrero de 2021

https://www.gaceta.unam.mx/mutilacion-genital-femenina-una-practica-atroz/

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

-

Más de 200 millones de niñas y mujeres vivas en la actualidad han sido sus víctimas en una treintena de países de África, Medio Oriente y Asia.

La mutilación genital femenina es una práctica atroz que se sigue llevando a cabo en una treintena de países de África, Medio Oriente y Asia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como la escisión total o parcial de los órganos genitales femeninos o cualquier otra lesión en ellos por motivos no médicos.

“Estoy de acuerdo con esa definición, pero a mí, como experta en estudios de género y feminismo, me interesa puntualizar que, además, la mutilación genital femenina se realiza sin el consentimiento de la mujer afectada”, dice Helena López González de Orduña, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM.

En cuanto al objetivo de esta práctica ancestral, la postura de la investigadora universitaria va más allá de considerarlo uno meramente cultural que pretende adjudicarle valor a ciertas características muy tradicionales asociadas al cuerpo de las mujeres, como la pureza y la virginidad.

“En realidad, el objetivo de la mutilación genital femenina es controlar el cuerpo de las mujeres, o sea, es el mismo objetivo que persiguen otras prácticas patriarcales vigentes incluso en países que se toman por desarrollados, como la penalización del aborto. Y este objetivo implica que las mujeres no experimenten placer, pues el hecho de que las mujeres experimenten placer resulta una preocupación. ¿Por qué? Porque el placer es una energía muy empoderante”, indica.

Un doble crimen

En opinión de López González de Orduña, la mutilación genital femenina forma parte de los ritos de iniciación en el régimen de género abusivo que impera en las comunidades.

“Por lo general se practica en la infancia y, en contadas ocasiones, en la edad adulta. Por eso es una violación de los derechos humanos de las mujeres, pero fundamentalmente de las niñas. Es casi un doble crimen porque se ejecuta no sólo por razones de género, sino también aprovechando la vulnerabilidad de mujeres que aún son muy jóvenes y están indefensas”, agrega.

Las mujeres que son sometidas a la mutilación genital femenina pueden sufrir dolor intenso, hemorragias graves, inflamación de los tejidos genitales, fiebre, problemas urinarios, quistes e infecciones, así como complicaciones del parto y aumento del riesgo de muerte del recién nacido.

Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), más de 200 millones de niñas y mujeres vivas en la actualidad han sido sus víctimas, y se calcula que cada año más de tres millones de niñas corren el riesgo de padecerla en cualquier momento.

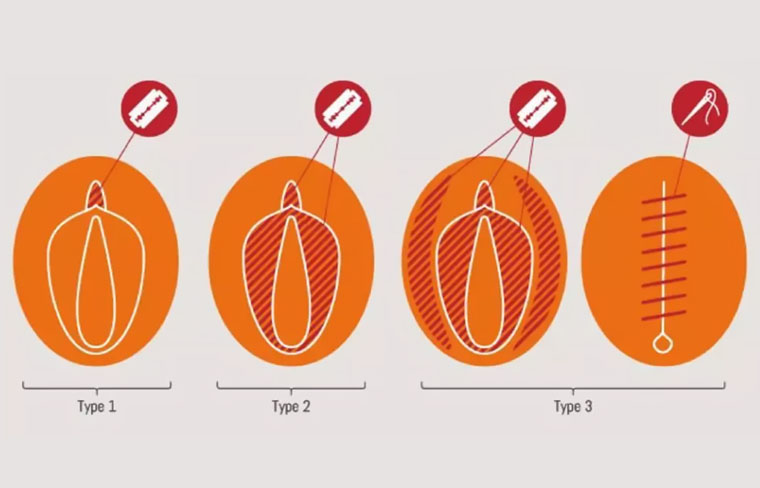

Hay cuatro tipos de mutilación genital femenina: 1) resección parcial o total del glande del clítoris y/o del prepucio del clítoris; 2) resección parcial o total del glande del clítoris y los labios menores (pliegues internos de la vulva), con o sin escisión de los labios mayores (pliegues cutáneos externos de la vulva); 3) infibulación o estrechamiento de la abertura vaginal mediante el corte, la recolocación y la sutura de los labios menores o mayores; y 4) punción, perforación, incisión, raspado o cauterización de la zona genital.

Cabe señalar que el tercer tipo de mutilación puede ser reversible por medio de una técnica conocida como desinfibulación, la cual consiste en efectuar un corte para abrir la abertura vaginal sellada y hacer posible el coito o facilitar el parto.

Campaña por su eliminación

En los últimos 15 años, varios de los países donde se practica la mutilación genital femenina, como Burkina Faso, Egipto, Etiopía y Sudán, han aprobado leyes en contra de ella.

Y desde 2008, la OMS impulsa decididamente una campaña que busca su erradicación y que se centra en la formación de personal médico capacitado para atender a la mujeres que la sufrieron y mejorar tanto su estado físico como psicológico; en la generación y divulgación de conocimientos sobre sus causas, consecuencias y costos; y en la creación de instrumentos destinados a legisladores y defensores de la causa para que puedan calcular la carga sanitaria que supone y los posibles beneficios en salud pública y ahorro de costos que conllevaría eliminarla.

Por cierto, en 2015, la UNAM le otorgó el grado de doctor Honoris Causa a la doctora Olayinka Koso-Thomas, una ginecóloga y activista social nigeriana que ha dedicado toda su vida profesional a combatir esta tremenda práctica en Sierra Leona.

“Recuerdo que, esa vez, aprovechando la visita que nos hizo, la doctora Koso-Thomas dictó la conferencia magistral ‘Riesgos en la salud asociados a la mutilación genital femenina. Estrategias para su erradicación: experiencia en Sierra Leona’, la cual fue organizada por lo que entonces era el Programa Universitario de Estudios de Género y que a finales de 2016 se transformó en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, y por la Escuela Nacional de Trabajo Social. También recuerdo que hace tiempo vi una película titulada Moolaadé(Protección), dirigida por el senegalés Ousmane Sembène, que aborda la historia de una mujer de Burkina Faso que de pequeña sufrió la mutilación genital femenina y que ahora intenta proteger a sus propias hijas y a otras mujeres jóvenes de su comunidad de la amenaza que esta práctica representa. La recomiendo mucho”, finaliza la investigadora.

Por lo general, se les realiza a las mujeres desde el nacimiento y hasta la preadolescencia.

Por lo general, se les realiza a las mujeres desde el nacimiento y hasta la preadolescencia.

Para Álvarez Noguera, la manera en que será posible incidir más en las problemáticas ambientales es difundir los hechos “tanto, que la gente tenga un cambio de conciencia. Podemos hacer leyes, reglamentos, andadores o rejas, pero si la población no tiene a la conservación como parte de su forma de ser, si no entiende que este planeta es lo único que tenemos y que los servicios ambientales son tremendamente importantes, no podrá haber un cambio real”.

Para Álvarez Noguera, la manera en que será posible incidir más en las problemáticas ambientales es difundir los hechos “tanto, que la gente tenga un cambio de conciencia. Podemos hacer leyes, reglamentos, andadores o rejas, pero si la población no tiene a la conservación como parte de su forma de ser, si no entiende que este planeta es lo único que tenemos y que los servicios ambientales son tremendamente importantes, no podrá haber un cambio real”.