-

Contará con fotografías de diferentes especímenes, informó Bernardo Rodríguez Galicia

El Laboratorio de Paleozoología y Arqueozoología (LAPA), del Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA) de la Universidad Nacional Autónoma de México, resguarda la colección más grande de esqueletos de peces actuales y elementos óseos aislados que son encontrados en contextos arqueológicos; es decir, huesos de época prehispánica.

También tiene la principal colección de osamentas de cánidos domésticos (perros) de carácter arqueozoológico de América Latina, las cuales formarán parte de un catálogo digital de fauna arqueológica, abierto para ser consultado en México y en cualquier lugar del mundo.

El proyecto de la Colección Biológica y Arqueozoológica también considera la digitalización de imágenes fotográficas de los diferentes especímenes que conformarán el conjunto, que estará a disposición del público en general, estudiantes e investigadores, en dos años. Se resaltará la importancia del uso y aprovechamiento de la fauna por las culturas del pasado mesoamericano.

El proyecto de la Colección Biológica y Arqueozoológica también considera la digitalización de imágenes fotográficas de los diferentes especímenes que conformarán el conjunto, que estará a disposición del público en general, estudiantes e investigadores, en dos años. Se resaltará la importancia del uso y aprovechamiento de la fauna por las culturas del pasado mesoamericano.

“El acervo osteoictiológico de peces comenzó a reunirse desde 2006 y se sumó a la de cánidos, que ya existía en el LAPA desde 1986; es así que actualmente la Colección cuenta con invertebrados, como moluscos, y otros grupos de vertebrados, como son lepóridos, felinos, roedores y aves, entre otros animales”, expuso el técnico académico, responsable de la colección, Bernardo Rodríguez Galicia.

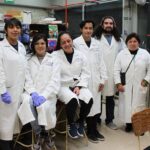

En 1997 el universitario se integró al LAPA, que es coordinado por Raúl Valadez Azúa, y paulatinamente, durante un cuarto de siglo, la colección ha crecido con ayuda de alumnos, investigadores y, principalmente, de prestadores de servicio social.

El espécimen que se incorpora debe estar debidamente identificado y catalogado, por ejemplo con una etiqueta de registro arqueológico que establezca dónde se encontró (sitio arqueológico), quién realizó la excavación (coordinador y/o responsable de la excavación o proyecto), si se trata de un hueso aislado, hueso trabajado o esqueleto, parcial o completo, etcétera.

La meta en el LAPA es que se incluya la colección completa en el catálogo digital; sin embargo, “quise comenzar con los invertebrados; después seguirán los peces, los cánidos y los otros grupos de vertebrados; ya catalogados, y en línea, con diferentes imágenes fotográficas, si alguien, por ejemplo en Perú, quiere consultar un molusco, tendrá a su disposición la información necesaria del invertebrado, no solo en lo biológico, sino también en su manejo cultural en el pasado”.

¿Para qué sirven los esqueletos de los animales? Rodríguez Galicia explicó que el material óseo actual (especímenes de la colección biológica) se utiliza principalmente para llevar a cabo la comparación del “hueso problema” (resto arqueozoológico); es decir, se cotejan los que se encuentran en el contexto arqueológico respecto a los materiales biológicos actuales de referencia, y de esa manera se verifica que la identificación de una especie es la correcta.

Peces en Teotihuacan

Al realizar sus estudios de doctorado, como parte del proyecto Teotihuacan, élite y gobierno: excavaciones en Teopancazco, coordinado por Linda Manzanilla, Rodríguez Galicia reportó la presencia de poco más de mil elementos óseos de peces cuando, hasta antes de su investigación, habían sido registrados en el contexto arqueológico teotihuacano, menos de diez huesos (espinas y vertebras) de tres variedades de esos animales acuáticos.

El académico identificó, con la asesoría de otros investigadores, huachinangos, robalos, jureles, mero, mojarras, pez bobo y hasta el diente de un tiburón; sin embargo, “no tenía con qué verificar, y autentificar, la identificación taxonómica, así que busqué colecciones para comparar los

huesos que encontré, pero en algunas entidades sólo tenían unos pocos ejemplares”.

En el mercado de La Viga, relató, compré una mojarra, un jurel, un huachinango y preparé los esqueletos. Así comenzó a crecer la colección con este grupo de vertebrados y posteriormente inició el programa de servicio social.

Piezas impresionantes

Además de los materiales recientes, la Colección cuenta con especímenes arqueozoológicos de los diferentes proyectos de excavación, los cuales se incorporan al acervo con la autorización del investigador responsable.

Ese es el caso, por ejemplo, de un colmillo grande encontrado en el sitio arqueológico de La Joya, Veracruz, por Fernanda Galván, alumna de Annick Daneels, investigadora del IIA, que con ayuda de expertos de otras entidades, como la Facultad de Ciencias, del Instituto de Biología y de Bernardo Rodríguez, se corroboró que perteneció a un cocodrilo de Morelet; por su importancia biológica y cultural, forma parte de la colección arqueozoológica del LAPA.

Incluye también, refirió el experto, una pieza “muy curiosa”, pequeña, que estuvo “rodando” por diferentes laboratorios de análisis e investigación del IIA, como el de Paleoetnobotánica y Paleoambiente, de Fitolitos y de Radiocarbono, entre otros. Al tenerlo, “dije: este fragmento no es de animal y lo regresé, inclusive en dos ocasiones; la tercera vez que el objeto teotihuacano (150 a.C. a 650 d.C) llegó conmigo, lo vi al microscopio, estaba tallado y carbonizado”.

No se trataba de un vertebrado, relató; después de tantos años uno aprende a identificar el hueso rápidamente. “Con base en lo anterior, me dirigí al Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, me dijeron que tal vez pertenecía al grupo de los equinodermos; sin embargo, para salir de dudas, determinaron que era necesario fragmentarlo para su identificación”; es así como Francisco Solís logró determinar que perteneció a una espina de erizo de mar lapicero, un animal marino propio del Golfo de California.

“Es el primer registro que se tiene de esta especie para Teotihuacan. La explicación que doy de su presencia es que de él se obtenía pigmento púrpura y ese fragmento debió botarse al momento de que lo estaban moliendo en el metate, cayó y así quedó en el contexto arqueológico. Así también, en Teopancazco se encontraron restos de pinzas de cangrejo azul y rojo, provenientes de la costa del Golfo de México; estas son algunas de las piezas más impresionantes que se han tenido en el LAPA y que ahora forman parte de la colección arqueozoológica”.

Rodríguez Galicia señaló que un objeto puede provenir de un entierro, ofrenda, relleno, área de cocina, etcétera. “Con los arqueólogos cuadramos la información, la discutimos y llegamos a un consenso general, porque debemos tener en cuenta que los materiales arqueozoológicos no están aislados, siempre están en contacto y en relación con otros tipos de materiales, como cerámica, lítica, restos botánicos o restos humanos; es así como llegamos a la mejor de las interpretaciones. Aunque lo importante, para nosotros, es tener la identificación anatómica y taxonómica del elemento animal, siendo imprescindible conocer de qué animal se trata, pues no es lo mismo interpretar a un guajolote que a un águila, aunque para las culturas mesoamericanas ambas aves son igual de importantes en sucosmovisión”.

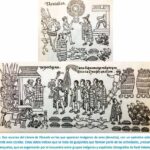

El uso de la fauna se presentaba en las culturas prehispánicas, pero no se limitaban al consumo o al aprovechamiento de ese recurso de manera local, sino que su utilización iba más allá gracias a las rutas de comercio. Por lo anterior, en el centro de nuestro país se han encontrado restos de animales de la costa del Golfo de México y hasta de la península de Yucatán, mencionó.

El acervo de la Colección está disponible para arqueólogos, estudiantes y tesistas de licenciatura, maestría y doctorado, quienes requieren del análisis de materiales. “Integrantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia también vienen a hacer sus investigaciones aquí, incluso de universidades del interior del país y hasta hemos contado con la presencia de una investigadora de la Universidad de Harvard, que se preparó con nosotros”.

Actualmente, el científico y sus colaboradores no tienen registro de una especie animal que se conozca como extinta; sin embargo, han corroborado la presencia de hasta cinco razas de perros prehispánicos, el más conocido el perro pelón mexicano (xoloitzcuintle); además del perro común (itzcuintli); el perro maya de rostro corto (malix); el perro de patas cortas (tlalchichi); y el “híbrido”, que se obtenía de la cruza de una hembra de perro con un lobo macho, al cual denominaron “Loberro”.

El académico mencionó que se cuenta también con ejemplares en taxidermia, como un xoloitzcuintle de mediados del siglo pasado, y que seguramente es el más parecido a como lo conocieron nuestros antepasados, de talla más pequeña y regordete, en comparación con los actuales que tienen un manejo zootécnico especializado o estilizado.

Bernardo Rodríguez detalló que el trabajo en el laboratorio es arduo porque es necesario dejar la osamenta completamente limpia; el proceso de obtención del esqueleto en los ejemplares en taxidermia puede tardar, incluso, más de un mes. Por ejemplo, un águila de cabeza blanca tiene algunas partes, como las patas, con la piel totalmente adherida a la estructura ósea y cuesta trabajo desprenderla; por fortuna, en el LAPA se cuentan con la metodología implementada para su precisa recuperación sin dañar los huesos, trabajo que es realizado por los prestadores de servicio social.

Para ampliar la colección y digitalizarla, el académico del IIA invitó a estudiantes, principalmente de biología, antropología y medicina veterinaria, así como de computación y programación, a unirse a las labores del LAPA.

De acuerdo con Otilia Perichart Perera, nutrióloga e investigadora del Instituto Nacional de Perinatología y doctora en Ciencias de la Salud por la UNAM, es importante tener conciencia, no pensar en la llegada del llamado maratón Guadalupe-Reyes y luego iniciar una dieta súper restrictiva, “ninguno de los extremos es bueno”.

De acuerdo con Otilia Perichart Perera, nutrióloga e investigadora del Instituto Nacional de Perinatología y doctora en Ciencias de la Salud por la UNAM, es importante tener conciencia, no pensar en la llegada del llamado maratón Guadalupe-Reyes y luego iniciar una dieta súper restrictiva, “ninguno de los extremos es bueno”.

Ensalada variada

Ensalada variada

Cuando una persona sigue a algún equipo en especial,

Cuando una persona sigue a algún equipo en especial,

Mundiales en casi todo el mundo

Mundiales en casi todo el mundo

Zoombombing. Usuarios no invitados entran a videollamadas para interrumpir encuentros o conversaciones compartiendo contenido inapropiado. Los hackers coordinan estos ataques para transmitir mensajes de índole racista o sexista en espacios que deberían ser seguros, como un salón de clases o una junta de trabajo.

Zoombombing. Usuarios no invitados entran a videollamadas para interrumpir encuentros o conversaciones compartiendo contenido inapropiado. Los hackers coordinan estos ataques para transmitir mensajes de índole racista o sexista en espacios que deberían ser seguros, como un salón de clases o una junta de trabajo. Difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Se trata de todo contenido íntimo, sobre todo derivado del sexting, que se comparte sin consentimiento por las redes sociales, grupos de WhatsApp o cualquier otro tipo de plataforma.

Difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Se trata de todo contenido íntimo, sobre todo derivado del sexting, que se comparte sin consentimiento por las redes sociales, grupos de WhatsApp o cualquier otro tipo de plataforma.