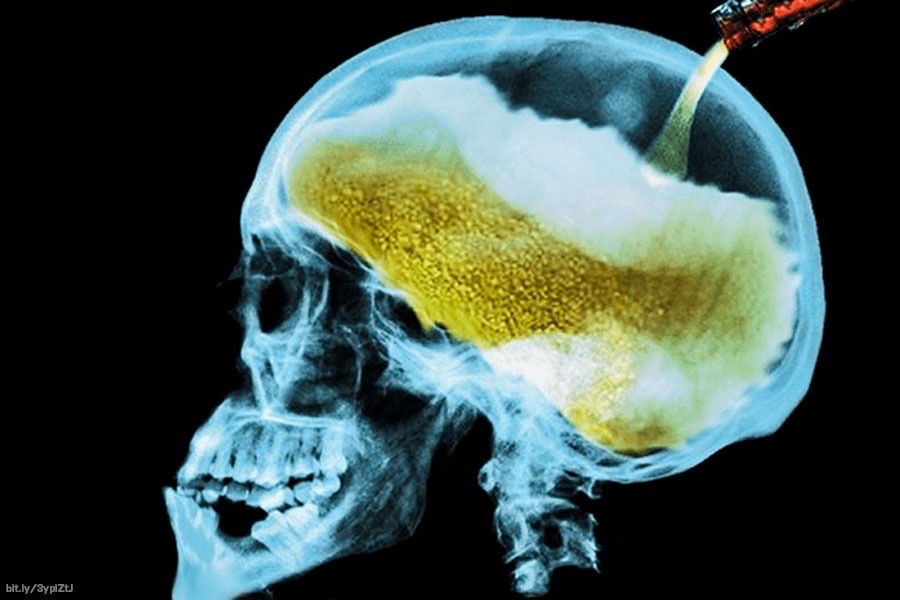

En algunos casos, tomar alcohol traerá al otro día un fuerte dolor de cabeza, mucha sed, cansancio, debilidad, nausea, dolor muscular, vértigo e incluso irritabilidad. Comúnmente estos síntomas son conocidos como resaca o cruda, pero ¿sabes qué pasa dentro del organismo para que te sientas así?

Al respecto, Nayeli Ortiz Olvera, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM explica qué pasa en el cuerpo cuando existe este conjunto de síntomas. “Una resaca es una intoxicación etílica, donde el cuerpo se daña e inflama”.

Cuando las personas beben, no siempre se pondrán crudas o muy crudas, esto depende mucho de la rapidez con la que se ingiere el alcohol, de la cantidad de gramos de alcohol que ingieran y las características físicas de cada individuo. Por ejemplo, una cerveza promedio que contiene 330 ml de solución, llega a tener de 10 a 15 gramos de alcohol.

La famosa resaca

“Cualquier bebedor, ya sea que nunca toma o que lo hace de forma crónica puede tener una resaca. Aunque quien lo hace de forma constante tendrá menor malestar a quien lo hace por primera vez”, dijo la académica universitaria.

Cuando el alcohol llega al estomago, el organismo lo digiere por medio de una sustancia llamada “deshidrogenasa-alcohólica-gástrica”, después llega a la sangre en forma de “acetaldehído”, que es el verdadero causante de la resaca alcohólica.

Cualquier tipo de alcohol, ya sea vino, cerveza, tequila, vodka, se convierte en acetaldehído y logra que las personas orinen más y en consecuencia se deshidratan. Mientras tanto, el alcohol que está en el estomago produce más ácido, lo irrita, y favorece a las nauseas e incluso el vómito.

El “acetaldehído” llega al sistema nervioso central y causa una dilatación en los vasos del cerebro. Así, llevan más flujo del normal, y esto causa que las personas se pongan “rojitas” y, que el cerebro se hinche, y al otro día tengan el “famoso” dolor de cabeza y nauseas.

Cuando los niveles de alcohol disminuyen en la sangre, las personas se sienten mal y sufren el “síndrome de supresión” o de “abstinencia” que condiciona la resaca porque el cuerpo pide más alcohol. De hecho, esta bebida causa una adicción muy rápida. “Este es el motivo por la que al otro día muchas personas se curan la cruda con otra cerveza”, explicó la académica universitaria.

Para metabolizar la bebida, el organismo humano posee una enzima llamada deshidrogenasa alcohólica gástrica y hepática. A diferencia de los hombres, las mujeres poseen menor cantidad de este elemento, y por eso les es más difícil procesarla.

La rapidez con la que una persona se ponga ebria, no sólo dependerá de esta enzima, sino también de la rapidez con la que ingieran la bebida y los factores genéticos que posea cada individuo.

De hecho, el organismo lo asimilará más rápido o lento dependiendo de las características de cada persona: si son “bajitas” o altas, si tienen sobrepeso, son delgadas o tienen un índice de masa corporal más alto. De eso depende los efectos que puedan tener.

Cuando un individuo ingirió una concentración de alcohol de 50 ml por decilitro, se darán cambios en la conducta. “Nos sentimos eufóricos y desinhibidos”.

Pero, si la bebida aumenta a una mayor cantidad, surgirán problemas para articular las palabras, se altera la capacidad de juicio, algunos se ponen irritables, agresivos y otros incluso se duermen.

Cuando la concentración de alcohol llega de 150 a 200 gramos por decilitro en el organismo, surge un efecto más grave: el bebedor se duerme, podría llegar al coma e incluso a convulsionar. En el caso de las mujeres, que les es más difícil digerir el alcohol suelen contraer problemas más graves como es la cirrosis, aun con menor ingesta de alcohol.

“Si la persona toma una copa o una cerveza en una o dos horas no pasará nada, pero beber dos o tres copas en una hora con un gramaje mayor de alcohol si traerá graves problemas”.

De acuerdo con Nayeli Ortiz, se deben consideras 3 aspectos al beber alcohol: la velocidad, el tipo de bebida y otros factores como si la persona está en ayuno, fuma, está tomando medicamentos, entre otros.

Recomendación

Cuando vayas a beber, la especialista recomienda comer bien antes, tomar mucha agua y no fumar (la nicotina aumenta los efectos del alcohol) para evitar molestias como boca seca, sensación de cansancio, fatiga, nauseas y vómito.

Otro consejo es no tomar medicamentos antes de beber, porque muchas personas creen que tomar omeprazol o ranitidina les ayudará a proteger el estomago, pero en realidad incrementan el problema de la absorción del alcohol en el cuerpo.

Además, sugiere no combinar el alcohol con las drogas y tener presente la genética. “Si tenemos algún familiar alcohólico habrá algo en los genes que aumenta la posibilidad de intoxicarnos más rápido con el alcohol”.

Finalmente, la especialista comentó que la ingesta de alcohol de forma crónica puede causar cirrosis y cáncer de hígado.

Pensar que una preferencia sexual distinta a los estereotipos es un trastorno o enfermedad lleva a los afectados a perder su capacidad de ejercer su ciudadanía y derechos humanos, apunta Siobhan Guerrero Mc Manus, especialista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH).

Pensar que una preferencia sexual distinta a los estereotipos es un trastorno o enfermedad lleva a los afectados a perder su capacidad de ejercer su ciudadanía y derechos humanos, apunta Siobhan Guerrero Mc Manus, especialista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH).