Nota original de: Gaceta UNAM

Autora de la nota: Fernando Guzmán Aguilar

Fecha de publicación: 8 de abril de 2022

https://www.gaceta.unam.mx/las-diferencias-de-sexo-son-importantes-en-obesidad-y-diabetes/

-

Ensayo clínico en humanos demostró que promueve el aumento de la bacteria Clostridium coccoides y la disminución de Lactobacillus acidophilus en la microbiota intestinal, cambios asociados con hiperinsulinemia, hiperglucemia, intolerancia a los carbohidratos y trastornos digestivos.

La sucralosa, que todos —personas de todas las edades y de todas las clases sociales— consumimos, incluso sin saberlo, es un edulcorante artificial que causa alteraciones parecidas a las que se producen antes de la diabetes tipo 2.

Es recomendada para los pacientes con diabetes, ya que mantiene el sabor dulce sin incrementar calorías ni picos glucémicos. Pero, paradójicamente, el consumo frecuente de sucralosa en personas sanas puede incrementar los niveles de glucosa e insulina en la sangre.

En un estudio clínico sobre el consumo frecuente de sucralosa en humanos, el doctor Galileo Escobedo, investigador de la Unidad de Medicina Experimental UNAM – Hospital General de México y tutor en diversos posgrados de esta casa de estudios, encontró estos y otros efectos nocivos en la microbiota intestinal.

La microbiota intestinal, que podría ser considerada un órgano adicional que pesa alrededor de dos kilogramos en un adulto de 70 kilos, es el conjunto de miles de bacterias de distintas especies que viven en nuestro intestino y contribuyen “a nuestra salud o a nuestra enfermedad”.

El ensayo clínico fue realizado en dos grupos de hombres y mujeres. Durante 10 semanas, a uno se le dio diario 48 miligramos de sucralosa en el agua y al otro, el grupo control, un placebo ( sólo agua).

Lo dosis de sucralosa administrada “equivale a un jugo de medio litro o a cuatro galletas”, cantidad que representa un consumo promedio, moderado, aunque hay personas que cotidianamente consumen mucho más de este edulcorante.

Al inicio y al final de la exposición a la sucralosa, Escobedo y colaboradores hicieron mediciones de los niveles de glucosa, de insulina y de leptina, así como una secuenciación y el procedimiento PCR para saber cuál era el perfil de la microbiota en respuesta a la ingesta del edulcorante.

Disbiosis intestinal

El estudio mostró que la sucralosa causa disbiosis intestinal, es decir, una alteración “dramática” en el balance o proporción de las bacterias intestinales que tiene un individuo.

Para empezar, a la vez que aumenta la bacteria Clostridium coccoides, asociada “con picos de glucosa y de insulina en la sangre y una tendencia al desarrollo de diabetes tipo 2”, disminuye la población de Lactobacillus acidophilus, bacterias que son buenas para la salud metabólica e inclusive son contenidas en algunos alimentos lácteos.

Además, esta alteración en las bacterias de la microbiota se asocia con una tendencia a la inflamación intestinal y mayor recurrencia de trastornos digestivos.

Se sabe —apunta Escobedo— que si los picos glucémicos se mantienen por mucho tiempo, lesionan los nervios y los vasos sanguíneos, lo cual se empieza a ver en sujetos que todavía no tienen diabetes, pero que van a desarrollarla en un lapso de cinco o 10 años.

Algo muy parecido, aunque en menor magnitud, se observa con la sucralosa: “como si su consumo aumentara la tendencia a desarrollar alteraciones metabólicas que se presentan durante la diabetes”.

Aunque la diabetes es una enfermedad con un conjunto de alteraciones ya establecidas, se observan estas mismas alteraciones, por separado, con el consumo de sucralosa.

El equipo de Escobedo demostró que incluso con esa cantidad moderada de sucralosa (hay quien consume más en galletas, jugo de naranja y endulzando su café con Splenda) se ven efectos impresionantes sobre las bacterias intestinales: aniquila a unas y promueve a otras nocivas, asociadas a trastornos en la salud metabólica y digestiva.

Recomendaciones

Dado el alto consumo de sucralosa en la población, y que éste puede estar asociado al desarrollo de trastornos similares a la diabetes como hiperinsulinemia, hiperglucemia, intolerancia a los carbohidratos y trastornos digestivos, el doctor Escobedo recomienda:

A los pacientes con diabetes que necesitan consumirla por cuestiones de salud, hacerlo bajo vigilancia médica. Una diabetes mal controlada (niveles altos de azúcar en la sangre) causa anomalías micro y macro vasculares que se traducen en daño a nervios y vasos sanguíneos y pueden provocar la ceguera, pérdida de extremidades, sensación de mucho dolor o pérdida completa de sensibilidad e inclusive riesgo cardiovascular elevado que puede conducir a un infarto.

A las personas con un estilo de vida saludable y sobre todo a la población infantil se recomienda evitar consumir edulcorantes artificiales como Splenda, tomar agua y endulzar los alimentos con pequeñas cantidades de azúcar, con la finalidad de no inducir el apego al sabor dulce en niñas y niños, quienes el día de mañana se pueden convertir en pacientes con diabetes tipo 2.

Estos conocimientos sirven para poder detectar dichas enfermedades antes de que se desarrollen por completo y tratar a las personas correctamente.

Estos conocimientos sirven para poder detectar dichas enfermedades antes de que se desarrollen por completo y tratar a las personas correctamente.

Garantizar un ambiente seguro

Garantizar un ambiente seguro

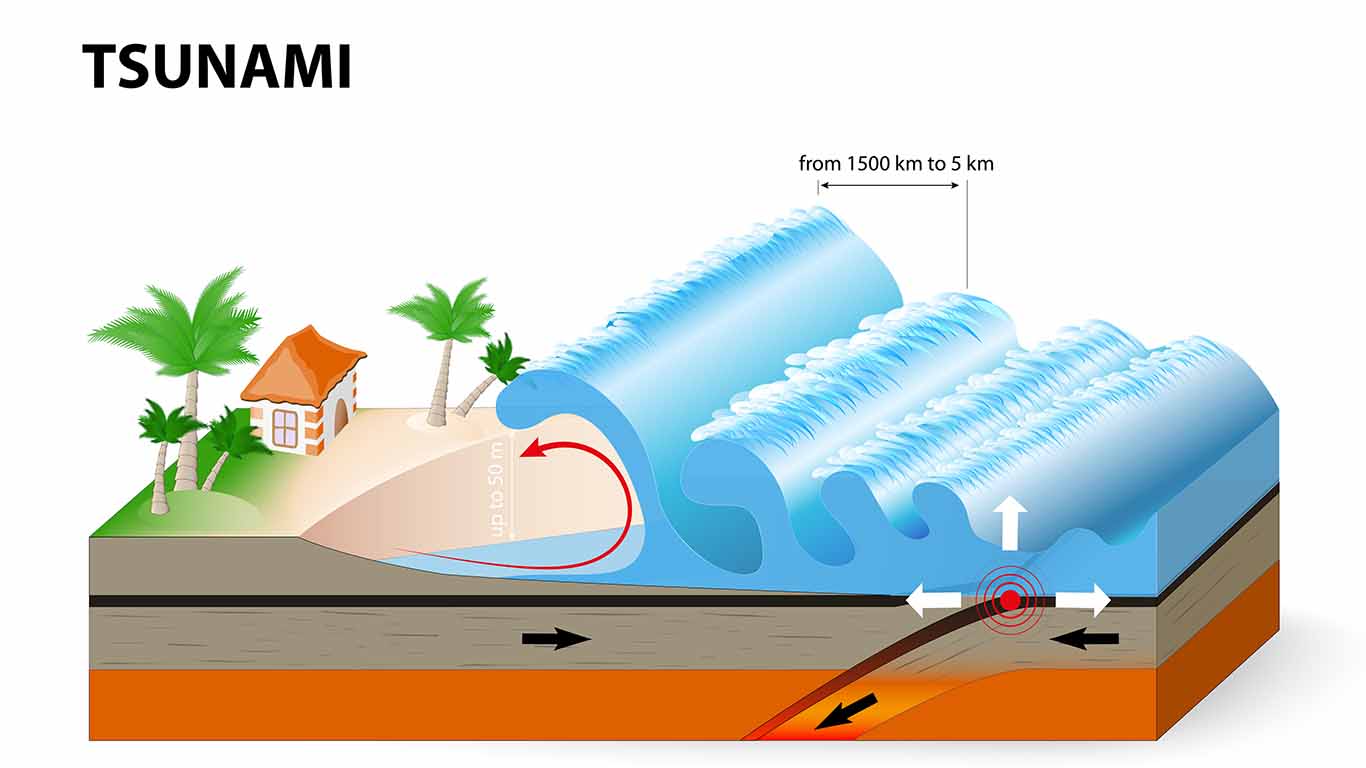

El tsunami o maremoto es una ola destructiva; la mayoría es producto de sismos. Explora en la infografía de hoy las características y alcances de este fenómeno natural.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

El tsunami o maremoto es una ola destructiva; la mayoría es producto de sismos. Explora en la infografía de hoy las características y alcances de este fenómeno natural.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

La alimentación cotidiana de Janus consiste en frutas y verduras orgánicas

La alimentación cotidiana de Janus consiste en frutas y verduras orgánicas Como parte de su fiesta de cumpleaños, le lavaron los dientes de sus dos cabezas.

Como parte de su fiesta de cumpleaños, le lavaron los dientes de sus dos cabezas.