-

Amanecer con boca seca y sensación de resequedad en la garganta es indicador de este padecimiento; es también posible factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares: Selenne Verde Tinoco

-

La UNAM cuenta con la Clínica de Trastornos del Sueño, de la Facultad de Medicina, donde se brinda atención a quienes padecen estos problemas

Gran parte de los trastornos del sueño no se diagnostican de forma adecuada, ya que existe una serie de mitos como considerar que los ronquidos son sinónimo de un sueño profundo, así como asociar que al consumir alcohol antes de ir a la cama se dormirá mejor; sin embargo, esto solo ocasiona que se relajen los músculos de la garganta y aumente el riesgo de roncar.

Lo anterior de acuerdo con la especialista de la Clínica de Trastornos del Sueño (CTS) de la Facultad de Medicina de la UNAM, Selenne Verde Tinoco, quien destacó que también existe la posibilidad de normalizar el ronquido y acostumbrarnos a vivir con él.

Dos de los principales trastornos en la población mexicana son, en primer lugar, el síndrome de apnea obstructiva del sueño (oclusión intermitente del flujo de aire durante el sueño con pausas respiratorias nocturnas), caracterizado por hipersomnolencia durante el día (trastorno del sueño que se determina por sufrir una somnolencia excesiva diurna) y la emisión de ronquidos.

El primero es provocado por alguna anormalidad en la vía aérea, es decir, que anatómicamente tengamos lengua y nariz ancha o desviación del tabique nasal, paladar caído o elongado, y campanilla o úvula baja. Cuando estas son anatómicamente más grandes, ocasionan obstrucción del paso del aire”, detalló la especialista en Promoción de la Salud.

Debido a la posición en la que dormimos (boca arriba principalmente), esos músculos se van hacia atrás y obstruyen el paso del aire, lo que genera pausas respiratorias con duración de 10 segundos y hasta de tres a cinco minutos, acompañado de vibraciones en un músculo específico de nuestra vía aérea colapsada, conocidas como ronquidos, acotó.

En segundo término, agregó, están los ronquidos producidos por una variedad de factores, como la anatomía de la boca y de los senos paranasales, sobrepeso, consumo de alcohol cuando se acerca la hora de acostarse, congestión nasal o dormir boca arriba.

Verde Tinoco resaltó que este problema de salud es más frecuente en la población masculina. En los últimos dos años, de 50 por ciento de quienes solicitan consulta en la Clínica de Trastornos, 20 por ciento, en promedio, es por padecer insomnio; y 30 por ciento por ronquido u otro tipo de trastorno respiratorio.

Subrayó que roncar aumenta la frecuencia cardiaca (el corazón late más rápido), disminuye la cantidad de oxigenación en el cerebro, lo que ocasiona la pérdida de neuronas. “Estas desaturaciones podrían ser un factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, infartos y, algo muy importante, repercusiones en nuestra calidad de vida durante el día”.

Además, la presencia de sueño no reparador como producto de la disminución de horas de descanso nocturno, repercute en cambios importantes en nuestro estado de ánimo, problemas de memoria como pequeños olvidos, hasta accidentes automovilísticos por la posibilidad de quedarnos dormidos mientras conducimos. Incluso, el desarrollo de enfermedades crónico degenerativas como hipertensión y el descontrol de la diabetes, alertó la universitaria.

El sobrepeso y la obesidad, dijo, son también indicadores importantes para desarrollar trastornos respiratorios del sueño. En ese sentido, la circunferencia del cuello es factor significativo: “arriba de 40 centímetros de diámetro representa un exceso de tejido adiposo en esa área del cuerpo, el cual, durante la noche, se va hacia atrás ocasionando la presencia de una alteración del sueño”.

El ronquido puede estar acompañado de pausas respiratorias que colapsan nuestra vía aérea, e impiden el paso del aire; también ser producto de alguna estructura anatómica grande, como las amígdalas y adenoides, que generan vibraciones o sonidos en las vías respiratorias.

Detección a tiempo

Esta afección es responsable de la mala calidad del sueño de los compañeros de habitación, situación de la cual el roncador difícilmente se dará cuenta; será el testimonio de un acompañante de cama por el que se dará cuenta de sus problemas respiratorios.

Otro indicador del padecimiento es que la persona amanezca con la boca seca y una sensación de resequedad en la garganta, producto de una noche de ronquidos acompañados de ahogamientos, así como la posibilidad de despertar con dolor de cabeza; ello es señal de la mala calidad de sueño.

Para evitar los ronquidos, la universitaria sugirió tener control de nuestro pues si lo hacemos boca arriba el problema podría exacerbarse. Lo importante es que un experto en Medicina del Sueño realice detección oportuna a partir de una consulta clínica, individualizada e integral, mediante un estudio donde se lleve el registro de una noche de dormir en un laboratorio.

“Es decir, el paciente acude a la CTS, hacemos un mapeo, un registro encefalográfico de diferentes señales del cerebro mientras dormimos, así como de variables respiratorias y de movimiento para determinar si existe la presencia de un trastorno de tipo respiratorio. Y a partir de ello se establece el tratamiento quirúrgico, si es necesario, para realizar el corte de alguna peso corporal, no consumir bebidas alcohólicas por la noche, además de dormir de lado, estructura anatómica; o bien, utilizar la ventilación mecánica positiva (el uso de una compresora que lanza aire bajo presión y permite que por nuestra vía aérea obstruida pase el aire y con ello controlar las pausas respiratorias y el ronquido)”, detalló la experta universitaria.

De acuerdo con Selenne Verde, el sueño saludable es primordial en el desarrollo y crecimiento físico del ser humano, lo cual es importante que la población lo sepa.

“Hay que ir paso a paso. Por ejemplo, si apenas vamos empezando a caminar o trotar, que sea por lapsos de 15 minutos e ir incrementando el tiempo poco a poco. A aquellas personas que ya realizamos actividad física, únicamente sugerir que se mantengan estables”, expresó.

“Hay que ir paso a paso. Por ejemplo, si apenas vamos empezando a caminar o trotar, que sea por lapsos de 15 minutos e ir incrementando el tiempo poco a poco. A aquellas personas que ya realizamos actividad física, únicamente sugerir que se mantengan estables”, expresó.

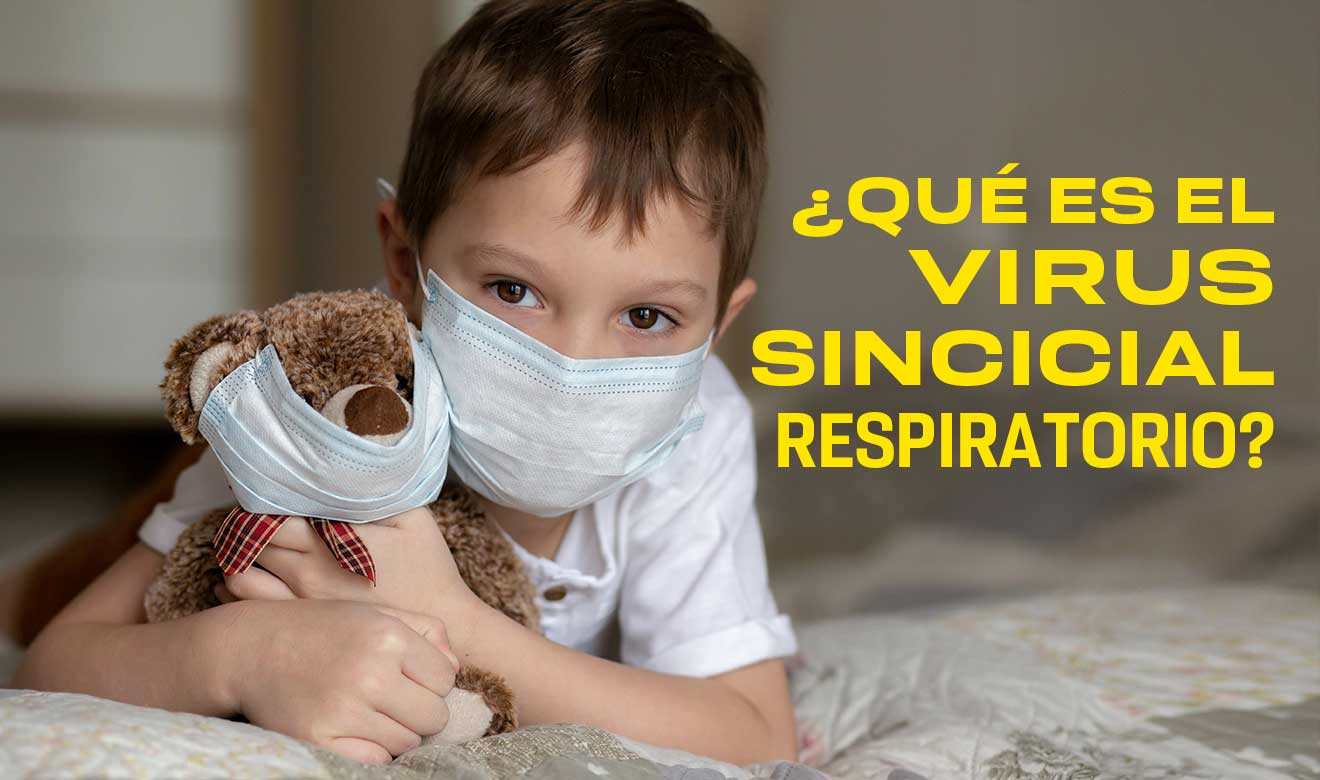

De igual manera, la doctora solicitó a los padres de familia proteger a los pequeños con el uso de cubrebocas, ya que aquellos que van a las guarderías o tienen hermanos en edad escolar deben cuidarse en mayor medida. “Justo estamos iniciando la época de frío y en esta temporada es cuando hay mayor número de contagios, por ello debemos procurar el cuidado de los niños”, agregó.

De igual manera, la doctora solicitó a los padres de familia proteger a los pequeños con el uso de cubrebocas, ya que aquellos que van a las guarderías o tienen hermanos en edad escolar deben cuidarse en mayor medida. “Justo estamos iniciando la época de frío y en esta temporada es cuando hay mayor número de contagios, por ello debemos procurar el cuidado de los niños”, agregó.

Pacientes subsecuentes:

Pacientes subsecuentes:

De acuerdo con Otilia Perichart Perera, nutrióloga e investigadora del Instituto Nacional de Perinatología y doctora en Ciencias de la Salud por la UNAM, es importante tener conciencia, no pensar en la llegada del llamado maratón Guadalupe-Reyes y luego iniciar una dieta súper restrictiva, “ninguno de los extremos es bueno”.

De acuerdo con Otilia Perichart Perera, nutrióloga e investigadora del Instituto Nacional de Perinatología y doctora en Ciencias de la Salud por la UNAM, es importante tener conciencia, no pensar en la llegada del llamado maratón Guadalupe-Reyes y luego iniciar una dieta súper restrictiva, “ninguno de los extremos es bueno”.

Ensalada variada

Ensalada variada

Pero también puede suceder un evento diferente: que llueva mucho y se provoquen inundaciones como las que actualmente están viviendo países como Colombia, Australia, Ecuador y Brasil, entre otros.

Pero también puede suceder un evento diferente: que llueva mucho y se provoquen inundaciones como las que actualmente están viviendo países como Colombia, Australia, Ecuador y Brasil, entre otros. “

“

a.jpg)