Nota original de: DGCS UNAM

Fecha de publicación: 22 de marzo de 2023

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2023_207.html

• Gracias al trabajo de meteorólogos e hidrólogos, los encargados de la formulación de políticas públicas tienen acceso a predicciones, indica Arturo Quintanar Isaías

• El 23 de marzo se conmemora el Día Meteorológico Mundial

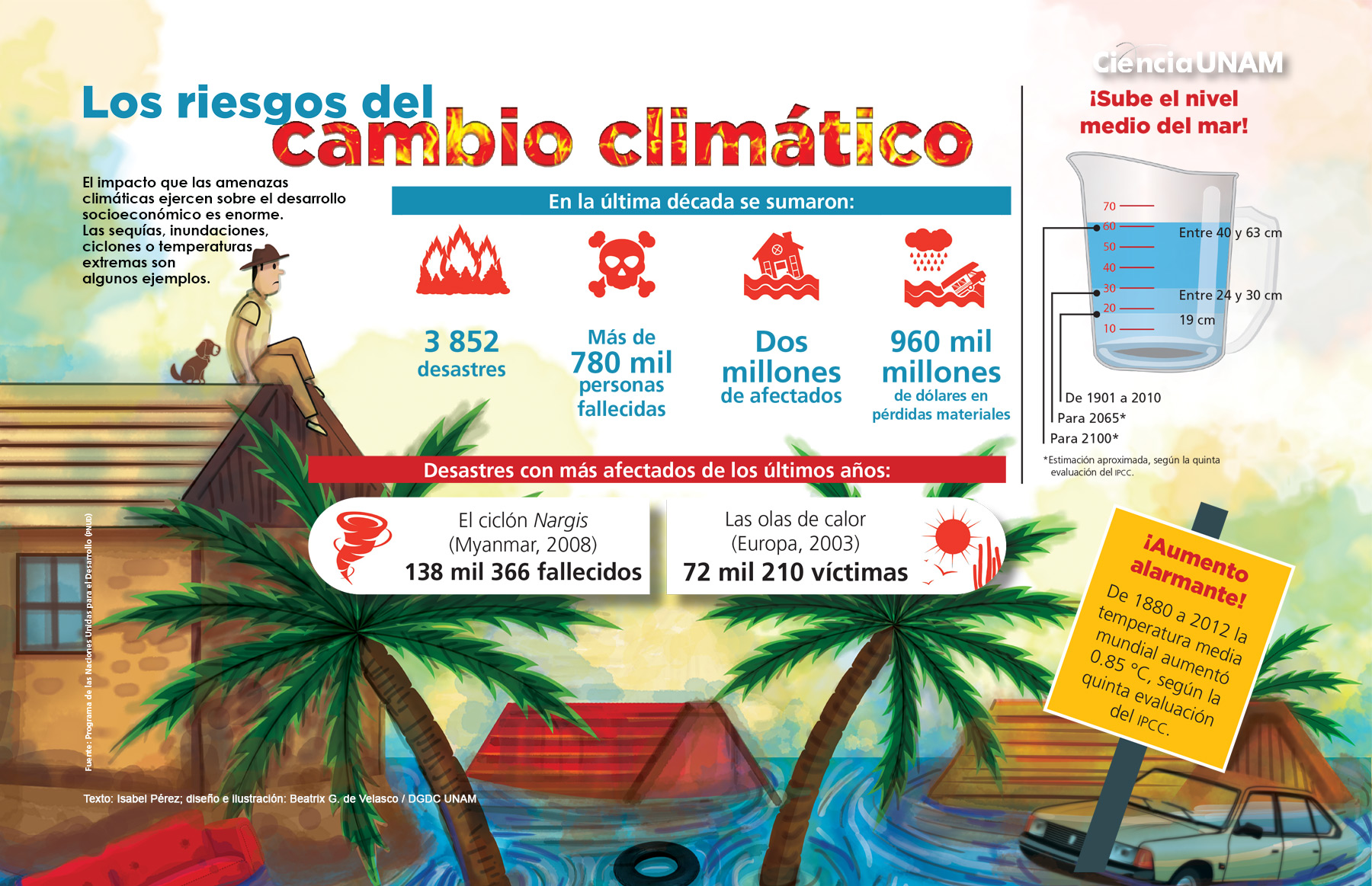

Vivimos una época en la cual la actividad humana calienta la atmósfera, y en consecuencia los mares, de una manera jamás vista en un millón de años. “Somos una especie que a pesar de su éxito para poder alimentar a tanta gente, lo ha hecho a un costo muy grande y el precio lo está pagando la naturaleza y, eventualmente, nosotros también”, afirma el investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC), de la UNAM, Arturo Quintanar Isaías.

Precisa que la solución al problema está fuera de la meteorología. “Solo podemos decir que el paciente está muy enfermo, no somos los médicos para curarlo”; resolverlo corresponde a los tomadores de decisiones quienes deben estar bien informados para ello. Aunque la sociedad también tiene un papel fundamental organizándose de manera efectiva, resistiendo para salvaguardar su patrimonio ambiental y cultural.

En ocasión del Día Meteorológico Mundial, que se conmemora el 23 de marzo, el especialista en Ciencias de la Atmósfera señala: en los últimos 100 años ha ocurrido un cambio notorio en el aumento de la temperatura en la superficie de México. Las estaciones del Servicio Meteorológico reportan un incremento que, si bien para algunos podría ser mínimo, de menos de una décima de grado por década, es un tema importante para los meteorólogos.

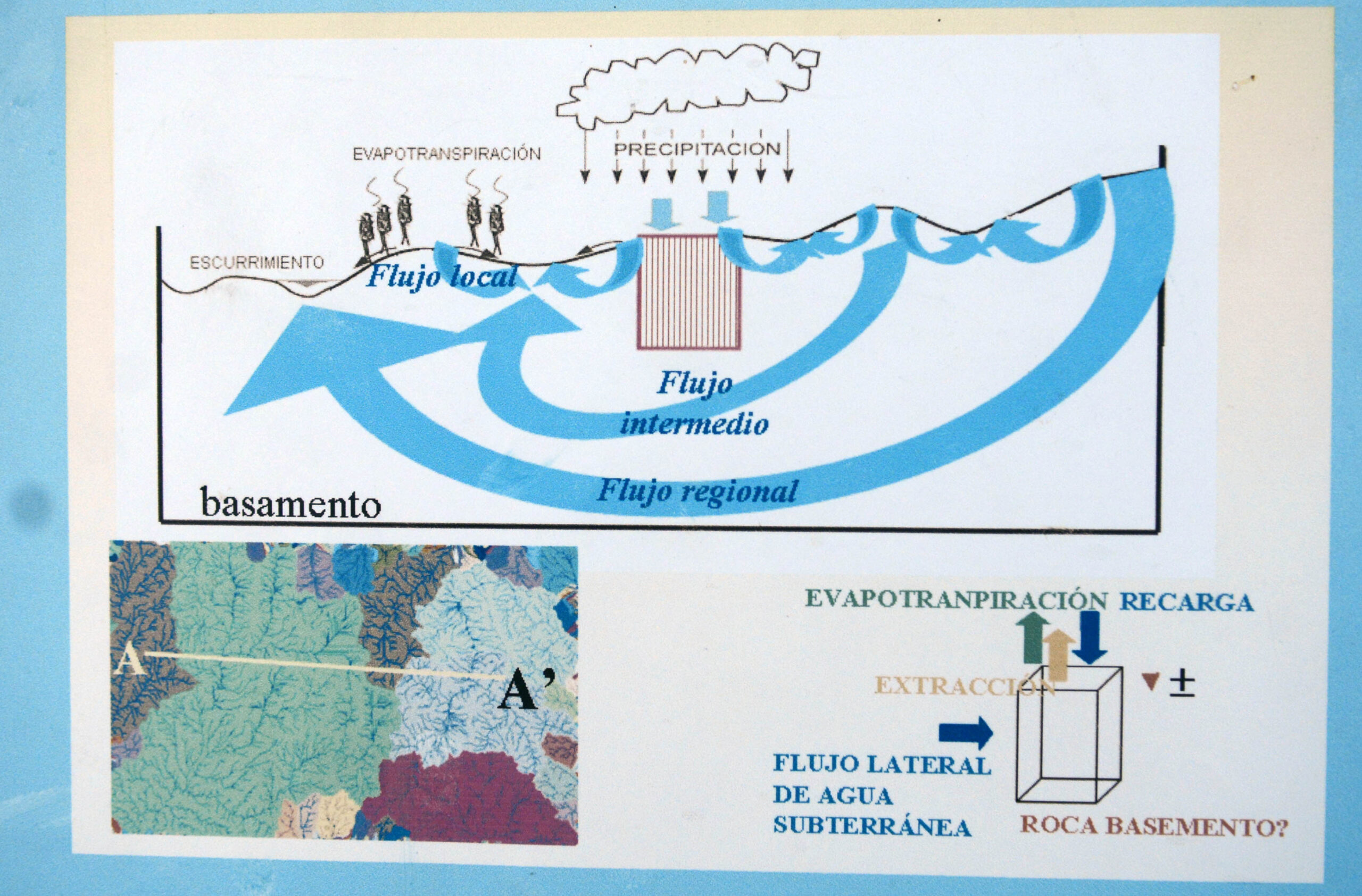

Las precipitaciones no han variado tanto y el mayor problema es nuestro apetito por obtener agua sin ningún límite, sin hacer un uso adecuado del recurso. “Estamos básicamente dejando exhaustos nuestros reservorios de agua”, plantea Quintanar Isaías.

Existe una gama de variabilidad en la atmósfera que la meteorología, en colaboración con la climatología, debe considerar y estudiar bien para tener una idea de qué podría suceder en el tema del clima en los próximos 10 o 20 años para México, puntualiza el especialista universitario.

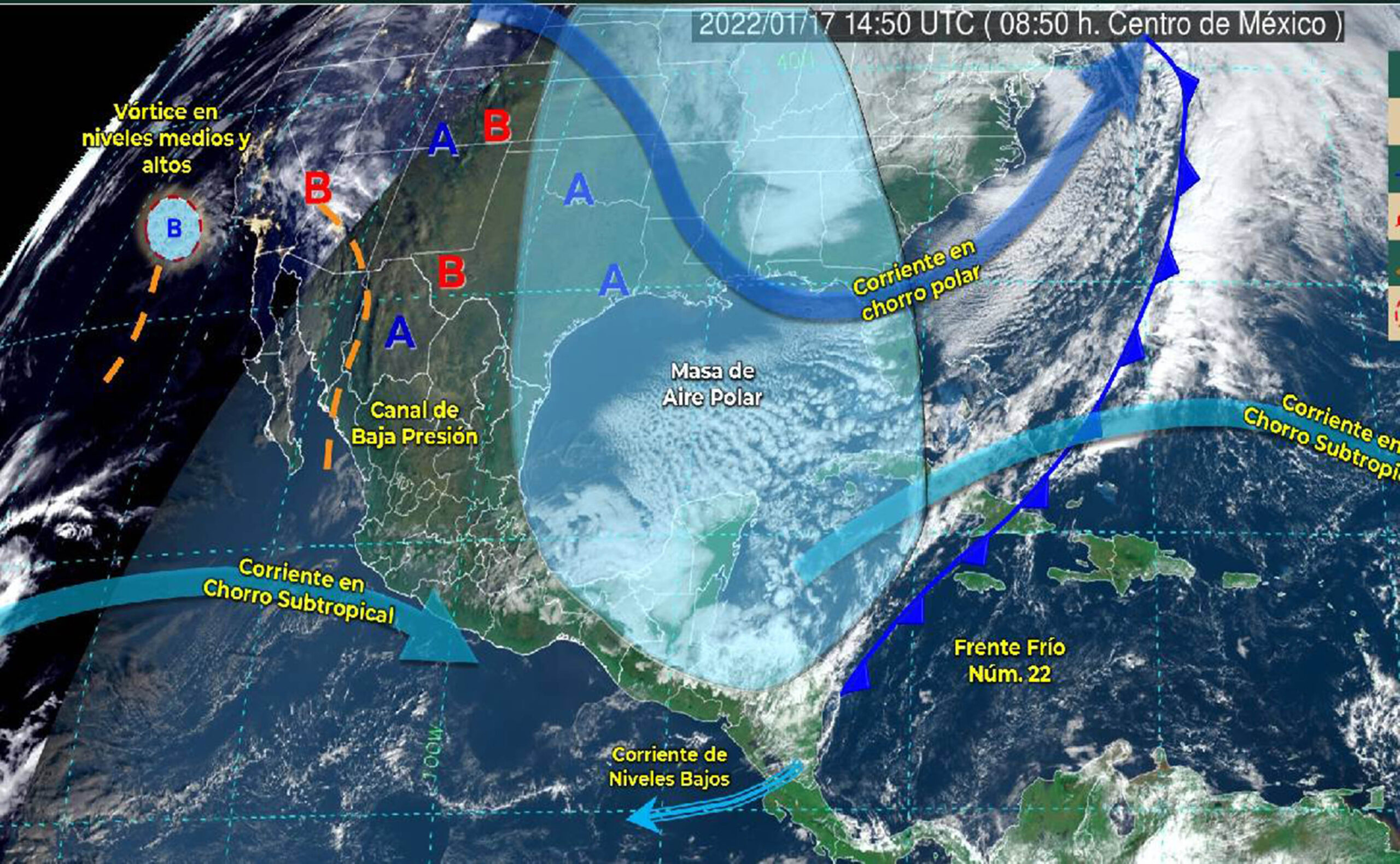

De acuerdo con Quintanar Isaías, como seres humanos percibimos las variaciones de lo que llamamos tiempo, eso que sentimos en cuestión de horas; por ejemplo, los fuertes vientos que nos trajeron un poco de lluvia en días pasados.

Esas precipitaciones que a veces tenemos en el centro del país y que son ocasionadas por algunas perturbaciones climáticas, todos esos fenómenos que a diario suceden, en la meteorología les llamamos tiempo, y lo que esperamos que ocurra le denominamos clima.

Detalla que la materia prima de la meteorología es el viento, la temperatura, la radiación solar, la presión en superficie y la humedad. Además de tomar en cuenta la existencia de cuerpos de agua como los océanos y los lagos, “no está desconectada del resto del sistema climático”. Estos profesionales analizan cómo opera la atmósfera, los océanos y la criosfera, en suma, el sistema climático; eso es algo que traemos desde nuestra formación”.

Gracias a su dedicación, los encargados de la formulación de políticas públicas tienen acceso a predicciones y asesoramiento de calidad que pueden integrarse en la planificación y adopción de decisiones nacionales.

Por ejemplo, en el diseño de presas o redes de control para los ríos, los hidrólogos, sobre todo, toman abundante información de la meteorología. “Meteorólogos e hidrólogos estamos muy conectados y somos un grupo que podemos enfrentar cierto tipo de situaciones a través de predicciones para reducir los riesgos, por ejemplo, prevenir inundaciones, determinar cuándo una presa debe dejar de generar electricidad y cuándo podemos salvaguardar la vida de los pueblos que están asentados en las cercanías de éstas”.

Destaca que el ICAyCC apoya la licenciatura en Ciencias de la Tierra en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra y en la Facultad de Ciencias, carrera que proporciona la formación científica e interdisciplinaria para comprender de manera integral el planeta y analizar, desde su origen, los fenómenos terrestres y la relación entre los procesos físicos, biológicos, geológicos y químicos que se desarrollan en el planeta, pero también es parte del Posgrado de Ciencias de la Tierra, donde se forman profesionales cuyo bagaje técnico es en Física, Matemáticas e Ingeniería.

Los egresados de ambos programas, licenciatura y posgrado, pueden desempeñarse en cualquier área que tenga que ver con el uso del agua, como la Conagua, por ejemplo. Los meteorólogos son importantes, aunque no tenemos una tradición tan fuerte en la formación de estos como en otros países, es algo más reciente, de los últimos 40 años, a diferencia de lo que ocurre en un país pequeño como Costa Rica que tiene más de medio siglo en esta tarea.

Además, en México empezamos la meteorología a partir de un punto de vista operativo, la gente que más sabía de esta área eran los militares y algunos geógrafos en la UNAM, pero no tenían el bagaje técnico-científico que se requería para comprender fenómenos complejos, “porque la meteorología también es ciencia de la complejidad, se estudian fluidos, y son turbulentos, cuyo análisis dificulta hacer predicciones certeras”.

El especialista universitario comenta que el número de meteorólogos en la nación mexicana es insuficiente, tanto a nivel gubernamental como en la iniciativa privada. En la década de 1990 había de 10 a 20 profesionales formados como meteorólogos en ciencia básica. “Hoy hemos casi triplicado esa cifra, son del orden de 40 a 50 licenciados, maestros y doctores, egresados de la UNAM, de la Universidad Veracruzana, del Cicese, y pronto de la UAM-Iztapalapa, aunque sigue habiendo un déficit, se requieren al menos unos 200 meteorólogos”.

a.jpg)

Es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo

Es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo

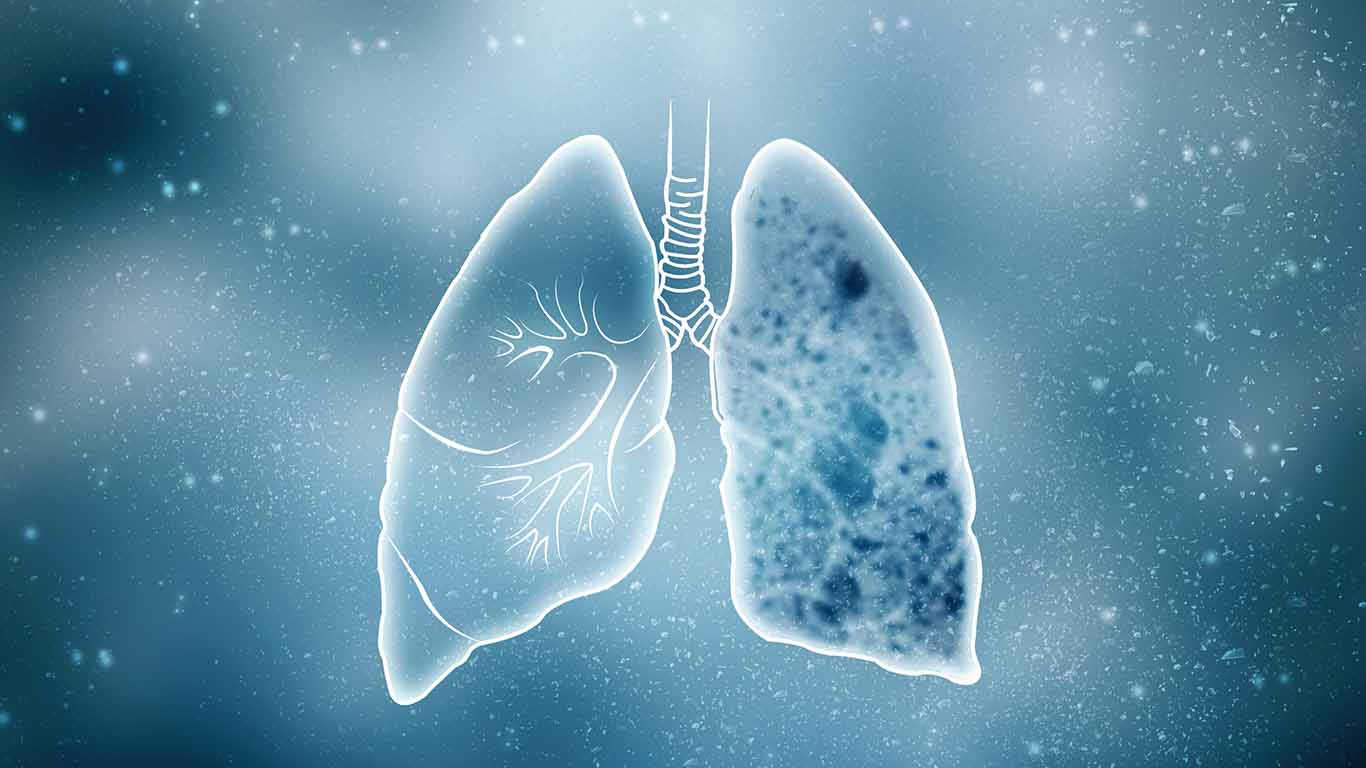

El tipo de tuberculosis más común en el país en 2020 fue el pulmonar abarcando el 79 por ciento del total de casos, y se registró que 66 por ciento de los afectados tienen alguna comorbilidad; las principales son la diabetes, la desnutrición, el tabaquismo y el alcoholismo, detalló Alberto Colorado en el Seminario sobre Migración, Frontera y Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM.Los casos de tuberculosis se concentran en el norte y sur del país, donde los flujos migratorios son altos al igual que los índices de insalubridad, así como los de violencia y uso de drogas en el norte. Esta zona abarca el 37 por ciento de los casos en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, mientras que el sur concentra el 32 por ciento de los casos en los estados de Chiapas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Tabasco.

El tipo de tuberculosis más común en el país en 2020 fue el pulmonar abarcando el 79 por ciento del total de casos, y se registró que 66 por ciento de los afectados tienen alguna comorbilidad; las principales son la diabetes, la desnutrición, el tabaquismo y el alcoholismo, detalló Alberto Colorado en el Seminario sobre Migración, Frontera y Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM.Los casos de tuberculosis se concentran en el norte y sur del país, donde los flujos migratorios son altos al igual que los índices de insalubridad, así como los de violencia y uso de drogas en el norte. Esta zona abarca el 37 por ciento de los casos en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, mientras que el sur concentra el 32 por ciento de los casos en los estados de Chiapas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Tabasco.

¿Es segura la reproducción asistida?

¿Es segura la reproducción asistida?

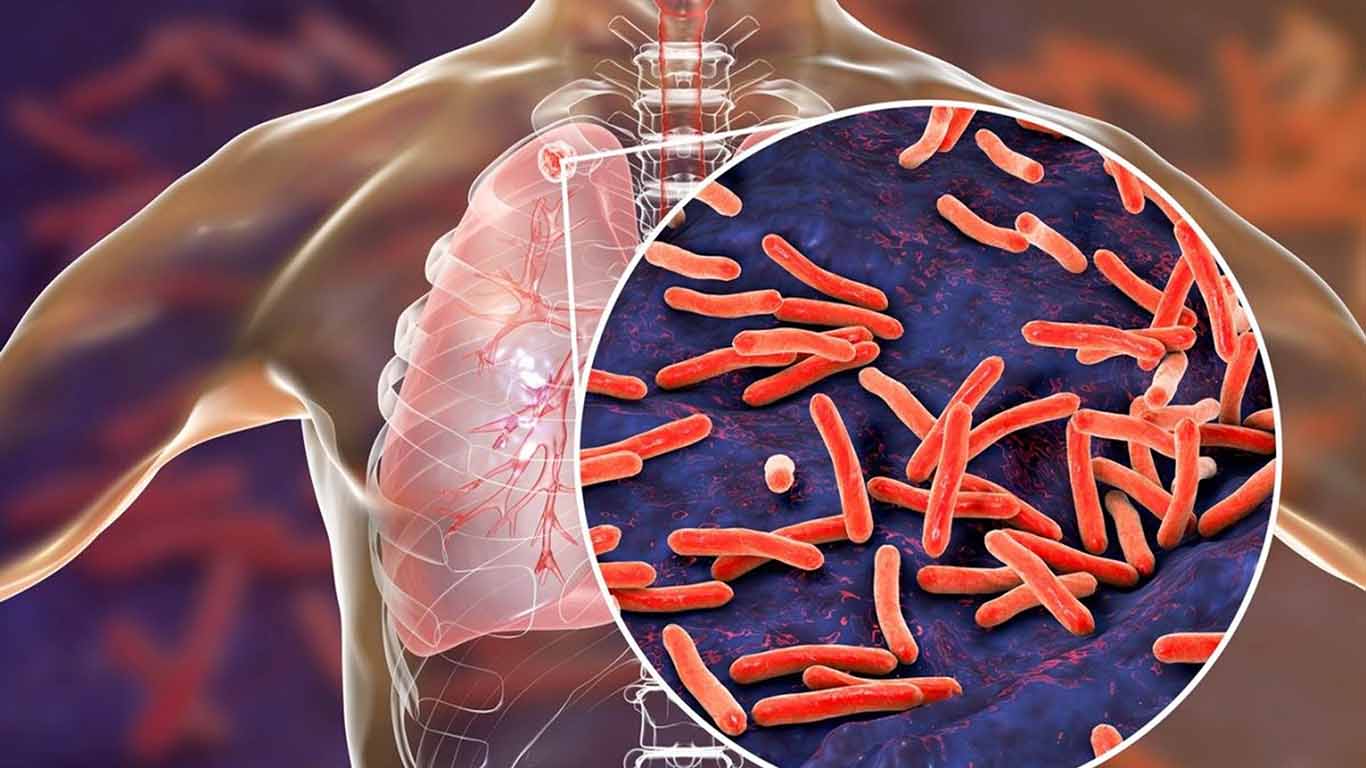

La tuberculosis es una enfermedad curable y prevenible causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, que afecta en la mayoría de los casos a los pulmones y que se transmite a través del aire cuando un enfermo estornuda o tose.

La tuberculosis es una enfermedad curable y prevenible causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, que afecta en la mayoría de los casos a los pulmones y que se transmite a través del aire cuando un enfermo estornuda o tose.