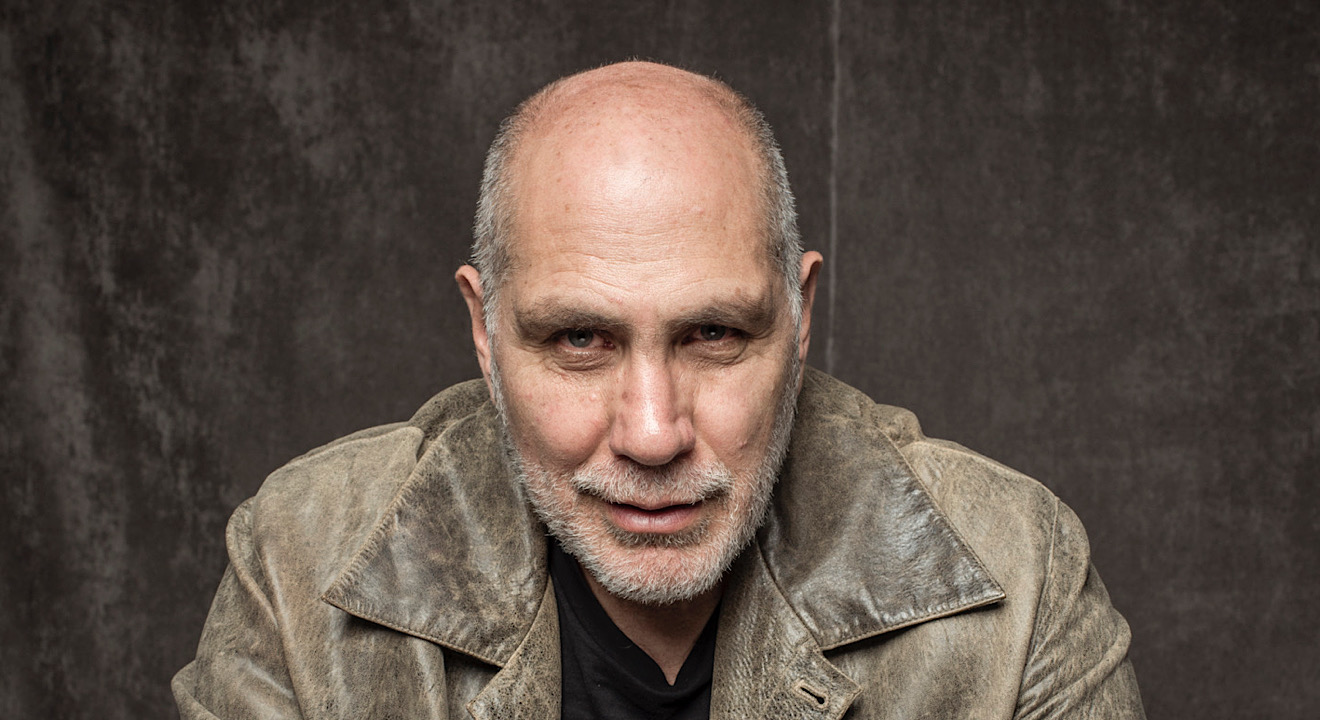

Aunque buena parte de su vida la ha dedicado al estudio de cosas tan evasivas como el enredamiento cuántico, en los últimos meses el investigador del Instituto de Física, Carlos Pineda, se ha dedicado a analizar algo más difícil de evadir: los impuestos.

El pago de impuestos es una obligación y, sin embargo, en México evadirlos todavía es una práctica frecuente. De acuerdo con un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, órgano de apoyo técnico de la Cámara de Diputados, la evasión fiscal en el país registraba un 16.4% en 2016, lo cual tiene un impacto importante en la recaudación fiscal y en los recursos de los que puede echar mano el gobierno para apoyar, idealmente, programas sociales.

Para atacar este problema, cada año el Sistema de Administración Tributaria (SAT) apoya el desarrollo de estudios con el objetivo de conocer “con mayor detalle los niveles de evasión en el país y diseñar metodologías y estrategias para combatir eficaz y eficientemente los esquemas de evasión”, según se lee en un comunicado del gobierno mexicano.

Uno de estos estudios fue desarrollado por Pineda junto con los investigadores Gerardo Íñiguez, de la Central European University, en Hungría, y Carlos Gershenson, del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, con el objetivo de explorar la evasión de impuestos desde un área que los tres conocen muy bien: los sistemas complejos.

El grupo, en el que también participaron como investigadores Rita Guerrero, Eduardo Islas Omar Pineda y Martín Zumaya, utilizó tres métodos de los sistemas complejos: ciencia de redes, redes neuronales artificiales y bosques aleatorios, métodos que se han usado para analizar sistemas tan diversos como las redes de transporte y comunicación, las interacciones sociales y, más recientemente, las redes de corrupción.

Armados con estas herramientas, los investigadores lograron estimar algunas cantidades sobre la evasión fiscal en México: de 2015 a 2018 hubo al menos 7,677 sujetos (en su mayoría empresas) que evadieron un promedio de 60 mil millones de pesos de pesos al año.

“Nuestros resultados son congruentes con lo que esperábamos. La evasión de impuestos es un problema importante en el país. Y nuestro estudio parece ser una contribución significativa porque le estamos dando información al SAT para que comience a investigar en ciertos puntos particulares”, explica Pineda.

En efecto, sus resultados, sumados a los de otros estudios como los de la Universidad Autónoma Chapingo, han contribuido para que el SAT tenga algunas pistas sobre cuáles son los principales contribuyentes que podrían estar vendiendo y comprando facturas para evadir impuestos en el país y actuar legalmente antes de que los defraudadores cambien de estrategia.

“Nuestro estudio es un ejemplo práctico de cómo las técnicas automatizadas de análisis de datos basadas en aprendizaje de máquinas, así como el entendimiento de comportamiento colectivo derivado de la ciencia de redes, pueden complementar esfuerzos gubernamentales de política pública incluyendo la lucha contra la evasión de impuestos”, dice Gerardo Íñiguez.

Así que, con estos análisis, el SAT busca ganar tiempo, identificar a los defraudadores y mejorar la recaudación fiscal. Y los sistemas complejos parecen ser excelentes aliados para lograrlo. La pregunta es: ¿cómo lo hicieron?

Los datos

Una ventaja que tuvieron los investigadores fueron las grandes cantidades de datos que les ofreció el mismo SAT: un catálogo de casi 7 mil millones de registros sobre las operaciones comerciales de más de 81 millones de RFCA (RFC anonimizados), es decir, personas físicas y morales cuya identidad estaba encriptada.

“Cada una de esas transacciones tiene muchos datos, explorarlos no es trivial. Son pocos los países que tienen tanta información. Eso también hace que este estudio sea innovador a nivel mundial porque en países con economías más fuertes no hay tanta evasión o no hay tanta necesidad de perseguirla y países menos desarrollados no tienen la tecnología para tener todas las transacciones digitalizadas y concentradas por una autoridad. Este estudio es único y estos datos son casi únicos en el mundo”, explica Gershenson.

Esa información estaba basada en información previa. El SAT les proporcionó una lista de 8,570 Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) identificadas previamente.

Y, con eso, el objetivo estaba claro: caracterizar la operación de las EFOS del pasado, rastrear sus patrones de evasión y luego identificar esos patrones atípicos en la población de contribuyentes con el fin de hallar nuevos evasores sospechosos.

La búsqueda en la red

Lo primero fue tomar la lista de evasores ya confirmados y detectados por el SAT y caracterizarlos: ¿Qué define el comportamiento de un evasor? De acuerdo con Gershenson, se pueden identificar algunos patrones atípicos, uno de ellos son los montos, generalmente altos o cuando una persona (ya sea moral o física) emite una factura a otra y ésta lo hace de regreso o a otras personas con tal de evadir impuestos. “Esto genera una cascada de facturas con patrones que son fácilmente identificables”, explica el investigador.

Con esa información, el siguiente paso fue detectar contribuyentes potencialmente evasores, pero aún no identificados, a través de dos métodos basados en aprendizaje de máquinas.

“Los algoritmos de inteligencia artificial se alimentan con información previa y entre más grande sea esa información, más inteligentes son esos algoritmos. Pero claramente, hay que ser cuidadosos sobre qué información se le está dando al algoritmo”, afirma Pineda.

En el primer método, las características de evasores ya detectados se usaron para entrenar una red neuronal. “Una vez que la red neuronal está entrenada, se aplica el mismo algoritmo a todos los RFCs del estudio, con el fin de identificar los RFCs más similares a los evasores ya detectados, y por tanto sospechosos de la misma actividad de evasión”, explica Íñiguez.

El segundo método actúa de forma similar: los evasores ya detectados se usan para entrenar un árbol aleatorio, el cual informa de las características que cualquier otro RFC debe tener para ser considerado sospechoso de evadir impuestos.

“Estos métodos son como perros de búsqueda. Tú les das unas señales y ellos entran al sistema y empiezan a buscar esos criterios. Aquí les dimos los criterios que definen a un evasor y estos sistemas nos dieron los RFC que se asemejan más a esos criterios”, afirma Pineda.

Los investigadores obtuvieron una lista de posibles evasores de cada uno de estos métodos de manera independiente. Así fue más sencillo concluir que si aparecían contribuyentes en ambas listas había mayor probabilidad de que fueran evasores.

¿Resultado? «Nada más» que 7,677 sujetos que evadieron impuestos durante 4 años y, aproximadamente el 80% de ellos, personas morales (es decir, empresas), mientras que el 10% son personas físicas y del resto no tienen información.

“Alrededor del 90% son RFCs activos, lo cual implica que participan en actividades económicas cotidianas y, por tanto, pueden ser investigados por el SAT. Encontramos contribuyentes sospechosos en todo el país, pero concentrados en la Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, y Jalisco”, dice Gerardo Íñiguez.

De hecho, el grupo ya trabaja en un nuevo estudio en colaboración con el SAT, enfocado en caracterizar a contribuyentes sospechosos con mayor detalle, incluyendo las clases de empresas que más evaden, así como patrones típicos de evasión entre grupos de contribuyentes coludidos.

Enlaces millonarios entre EFOS

Una de las diferencias principales entre evasores definitivos y evasores presuntos o no evasores es la cantidad de dinero de sus transacciones. Mientras que los montos asociados a operaciones entre EFOS varían entre los cientos de miles y millones de pesos, los contribuyentes no identificados como EFOS tienen operaciones con cantidades alrededor de decenas de miles de pesos o menores.

“Este comportamiento diferenciado nos permite definir un nivel de actividad de EFOS, el cual utilizamos para filtrar los enlaces en las redes de interacción mensuales”, dicen los autores en su reporte.

El análisis de la estructura de las redes de interacción les permitió identificar el nivel de colusión entre contribuyentes a través de subredes de operación de contribuyentes alrededor de EFOS publicadas.

Estas subredes están asociadas a un flujo circular de emisiones de comprobantes en las que también están involucrados contribuyentes no etiquetados como EFOS por el SAT.

Quiere decir que hay contribuyentes sospechosos porque tienen una interacción estrecha con EFOS y porque de alguna forma son parte del flujo de emisiones de comprobantes potencialmente asociados con operaciones simuladas. Es, básicamente, ‘dime con quién te juntas, y te diré qué tan evasor de impuestos eres’.

Gracias a que lograron definir el nivel de colusión entre contribuyentes evasores y evasores sospechosos, Pineda, Gershenson e Íñiguez también pudieron determinar la cantidad estimada de millones de pesos evadidos al año.

“Nos fijamos en los contribuyentes que tenían una alta probabilidad de ser evasores y vimos el monto que habían facturado. Y después calculamos cuánto IVA se hubiese pagado si ese monto no se hubiese evadido. Es un cálculo bastante burdo, pero corresponde con otros cálculos que el SAT ya había hecho”, explica Gershenson.

Y llegaron entonces a una cantidad estimada para todo el periodo: 60,605 millones de pesos anuales y 7,677 RFC sospechosos, que cambió en una tendencia creciente: en 2015 fueron 40,097.2 millones de pesos y en 2018 la cantidad subió a 77,318.6 millones de pesos.

Soluciones complejas para problemas complejos

El resultado del estudio ha sido tomado con buenos ojos por parte del SAT, porque gracias a éste y otros estudios similares, tiene en la mira a 10 mil factureros.

Y mientras que el SAT ya está emprendiendo diversas órdenes de aprehensión contra empresas evasoras de impuestos, los investigadores están listos para emprender nuevas investigaciones en la misma línea.

“Es importante aclarar que nosotros solamente identificamos un tipo de evasión. Si llega un evasor que tiene características muy diferentes a toda esta gente que ha estado evadiendo impuestos pues nuestro estudio no lo va a detectar porque justamente nosotros solo identificamos los que se parecen a evasores previos”, explica Pineda.

Un ejemplo de ello es la economía informal, la cual no paga impuestos y, por lo tanto, queda fuera de la mira del SAT. También puede ocurrir que algunos contribuyentes honestos se comporten estadísticamente de forma similar a evasores ya identificados, y por tanto sean clasificados erróneamente como evasores sospechosos.

“Es por esto que nuestro estudio no nos da la facultad legal para identificar evasores completamente; más bien es una herramienta computacional que complementa los esfuerzos ya existentes del SAT para hacer su lucha contra la evasión fiscal más eficiente. Aun así, estudios como el nuestro demuestran el gran potencial de una colaboración más cercana entre científicos y gobierno en temas de política pública”, explica Íñiguez.

El estudio también sirvió para hacer una recomendación principal para el SAT: utilizar métodos de los sistemas complejos o similares que sirvan de complemento a los que se utilizan actualmente para mantener un monitoreo y detección de posibles evasores en el futuro.

“Muchos de los problemas que enfrentamos en la actualidad como sociedad tienen una naturaleza compleja, eso implica que no tienen una sola causa y por lo tanto no lo vamos a resolver la academia sola o el gobierno solo o las empresas solas. La única manera de resolverlos es si hay colaboración entre los distintos sectores”, dice Gershenson.

La solución para la evasión de impuestos es tan compleja como el problema mismo. “Creo que la forma de atacar la evasión fiscal no es solamente con estos estudios, sino por medio de la educación”, dice Pineda. “Crear un sistema confiable en el que la gente realmente diga: ‘Voy a pagar mis impuestos porque el gobierno está haciendo buen uso de ellos’». Y, básicamente, que la gente pague no porque debe, sino porque es lo correcto. Así, la motivación para cumplir con esa obligación, según Pineda, sería más poderosa. «Hay gente que cree más en el garrote, yo creo más en la zanahoria”.

“Lo importante es entrar a la liguilla, que es el objetivo que nos pusimos. Por supuesto que me encanta ser líder. Vamos a aprovechar que estamos arriba ahora que viene el segundo 50 % del torneo, en el que se define casi todo. No podemos dar un paso atrás”, dijo.

“Lo importante es entrar a la liguilla, que es el objetivo que nos pusimos. Por supuesto que me encanta ser líder. Vamos a aprovechar que estamos arriba ahora que viene el segundo 50 % del torneo, en el que se define casi todo. No podemos dar un paso atrás”, dijo.