La semana en 60 segundos o menos, como 2 minutos

En 1967, mientras México firmaba el Tratado de Tlatelolco que acordaba la desnuclearización de América Latina y (en Buenos Aires) la Editorial Sudamericana publicaba Cien años de soledad del escritor Gabriel García Márquez, veía la luz la primer edición de Morirás Lejos, obra célebre de José Emilio Pacheco.

Han pasado ya 50 años y Morirás lejos cobra vigencia y nos obliga a no olvidar la diáspora del pueblo judío, que desde los antiguos hebreos, siempre ha sido perseguido, siempre expulsado, siempre asesinado, siempre obligado a dispersarse por el mundo.

En la obra de Pacheco, dos eventos históricos dan fe de ello: La destrucción del Templo hebreo de Jerusalén, ordenada por el emperador romano Tito en el año 70 d. C.; y el establecimiento del gueto de Varsovia, en Polonia, bajo el dominio de la Alemania nazi, del que miles de judíos (hombres, mujeres y niños) salieron deportados para encontrar la muerte en el campo de exterminio de Treblinka.

En una vorágine de saltos explicativos, Pacheco nos adentra en un laberinto de voces y conexiones narrativas, para ello, su obra está estructurada en siete segmentos, cada uno de ellos identificado con un ideograma (signo gráfico que representa una idea o concepto) diferente: Salónica, Diáspora, Grossaktion (la gran acción), Totenbuch (referencia al Libro de los Muertos), Götterdämmerung (vida, filosofía y muerte de Hitler), Desenlace (el tiempo presente de eme y de Alguien), y Apéndice (nos ofrece como lectores la elección del final o finales de la novela).

En este contexto, vemos aparecer al “(posible) doctor eme y sus experimentos, quien amparado al cobijo de la idea de que la investigación avanzaría muchos siglos, cuando se permitiera la práctica de laboratorio sobre seres humanos en vez de conejillos, ratas, perros y otros vertebrados”, condenó a la tortura y muerte a millones de seres humanos, sólo por el hecho de no pertenecer a la raza aria.

Eme, el victimario, hombre casi octagenario, ha pasado los últimos veinte años escondido detrás de una persiana, se ha vuelto la víctima acosada por Alguien que ansía venganza, “hasta la ejecución es más piadosa que veinte años de terror y de culpa”.

Hoy día, el tema de la supremacía de una raza sobre otra sigue más vivo que nunca. A ello han contribuido el discurso provocador; los ensayos nucleares, la detonación de proyectiles, los dimes y diretes de 140 caracteres, los grupos radicales y sus atentados terroristas y el clima belicoso entre dos países (uno de ellos la mayor potencia mundial), que han generado enorme incertidumbre en la comunidad internacional.

Morirás lejos, obra que estuvo fuera de circulación por más de 20 años, y felizmente reeditada por Era, nos invita a no olvidar, lo que sucede en un punto geográfico de la Tierra nos afecta y nos debe involucrar a todos, con una última reflexión del autor “no seamos víctimas ni victimarios”.

Vecinos de la unidad Ermita Zaragoza, en Iztapalapa, denunciaron la venta irregular de cilindros de gas LP en calles de su comunidad, sin que existan medidas de protección civil, las autorizaciones respectivas, ni vigilancia de las autoridades, lo que genera una situación de riesgo constante.

De hecho, los colonos refirieron en entrevista con CapitalCDMX que durante la madrugada del pasado 18 de abril, un camión utilizado para la guarda de esos cilindros de gas se incendió, poniendo bajo peligro a los habitantes del lugar.

Aunque el día de esos hechos no se registraron víctimas que lamentar, el incendio dejó en el evidencia lo que los vecinos ya han advertido ante el gobierno delegacional que encabeza Dione Anguiano, que una explosión se puede presentar en cualquier momento y generar una catástrofe.

Cuando yo era niña, me gustaba pensar que el 25 por ciento de mi sangre provenía de lugares muy distantes de la República mexicana, por el sitio en el que había nacido cada uno de mis abuelos. Así, un cuarto de mi sangre era de Chetumal, Quintana Roo; otro cuarto de Dañú, Hidalgo; otro de Mérida, Yucatán, y finalmente, 25 por ciento de mí provenía de Navolato, Sinaloa. Inicio con esto, porque tengo intención de escribir dos historias sobre un par de porciones de mi sangre.

La primera se vincula con el inicio de mi campaña para festejar el centenario de un personaje que tenemos remotamente olvidado. Estuvimos rebuznando sobre la Fundación Rulfo, y le preparamos tantos homenajes que hicimos o que no pudimos hacer; algunos lo festejamos en nuestro pequeño ámbito familiar. Pero se nos ha pasado otro grande que también cumple cien años de haber nacido en este 2017: Pedro Infante.

Es cierto, su centenario es hasta noviembre, por lo tanto, nos quedan seis meses para prepararnos, para volver a ver las películas de Ismael Rodríguez protagonizadas por El ídolo de Guamúchil; seis meses para recitarnos versos de Tizoc a la doña María Félix; seis meses para mandar imprimir bien grandotas sus imágenes con traje de charro. Estamos justo a tiempo.

No era el tipo más guapo, no le daba competencia al macho que era Pedro Armendáriz; tampoco tenía la mejor voz de todas, si la comparamos con la de tenor de Jorge Negrete. Pedro Infante tenía un carisma que es evidente en sus películas. Era un casanova, su sonrisa derretía. Pedro Infante es Pepe el Toro y con eso se ganó el corazón de una nación entera, a través de las generaciones.

Como muchos ídolos —Elvis Presley, Jim Morrison, Kurt Cobain, James Dean—, Pedro Infante se volvió una leyenda por su imprevista muerte. Tenía sólo 39 años (ocho más de los que tengo yo ahora). Tal vez, de no haber muerto, hubiéramos visto un Pedro Infante anciano, gordo, que se prestara a los ridículos más grandes del universo, como le pasó a Tin Tan. Pero no, El inmortal murió joven. Se estrelló pilotando un avión. Aquí es donde esta historia se relaciona con el 25 por ciento de mi sangre. Los Cuevas, mi familia paterna, se han caracterizado siempre por una virtud que es más bien un maleficio: la mitomanía. A veces, exageramos historias. Algunos, las inventan del todo. Mi abuelo contaba que fue amigo íntimo de Pedro Infante; es más, decía que iba a ir con él en el vuelo de ese 15 de abril de 1957 que salía de Mérida, donde mi abuelo era también piloto. Según él, el cariño fue inmediato al reconocerse como buenos sinaloenses en aquellas tierras yucatecas. Mi papá tiene una cicatriz en la cabeza que, según me contó, se la hizo con «la mesa de billar de Pedro Infante». Yo, ingenua, creí que mi papá lo había conocido, pero no, Infante murió justo un año antes del nacimiento de mi padre, al parecer, era una mesa que El ídolo de México le había regalado a mi abuelo.

A pesar de esa cercanía, de niña mi mamá me estigmatizó un poco con que Pepe el Toro era una nacada. Así que en mi casa no veíamos sus películas. Cuando empecé a vivir sola, a mis 19 o 20 años, un fin de semana apareció en la tele A toda máquina. Por supuesto que había visto la escena de: «Parece que va a llover, el cielo se está nublando, parece que va a llover, ¡Ay mamá me estoy mojando!»; pero cuando me senté y miré la película completa, terminé, como tantos, enamorada de Pedrito Infante. Vi las más de sus películas que pude, y debo confesar que aborrecí Tizoc casi lo mucho que amé Dos tipos de cuidado. Me di cuenta que era un fenómeno que escapaba de mi control… Me definía como mexicana, era parte de mí.

Porque sí, Juan Rulfo nos dio Pedro Páramo y El llano en llamas, tal vez las dos mejores piezas de la literatura mexicana. Pero somos un país sin lectores, y si en una reunión de lo más equis citamos a Juan Preciado o frases como «¡Diles que no me maten, Justino!», pocos sabrán a que nos referimos. Pero basta soltar un «Amorcito corazón, hoy yo tengo tentación de un beso…», para recibir como respuesta el chiflidito característico de Blanca Estela Pavón.

Estoy segura que cuando se acerque noviembre, todos estaremos sumados en esta campaña que desde ahora nombro: «Y si vivo cien años, cien años pienso en ti». Yo, por lo pronto, voy en un par de meses a vacacionar a Mazatlán. Lo cierto es que mi motivación oculta es sacarme la mejor foto de mi vida, abrazada a un Pedro de bronce, en el monumento que a su insigne persona existe en el Malecón.

Creo que puedo ser la voz de mi generación…

o al menos una voz, de una generación.

Hannah Horvath (Lena Dunham)

No tenía idea de que existía la serie hasta que anunciaron el final, me atrapó al principio, pero pronto me sentí timada, ¿por qué escribo sobre ella entonces?

Creo que trata temas relevantes que es bueno poner sobre la mesa, ya que en su momento se pensó como “una serie de milenials” o “feminista”.

Soy milenial, entro en el rango de edad para serlo y debo admitir que el término me es gracioso porque me etiqueta como parte de la fauna que no puede comprar una casa, no está satisfecha en un trabajo de oficina y vive con sus padres. Una generación de quejosos que aun teniendo muchas ventajas (o al menos eso nos dicen los mayores), poco o nada ha logrado resolver sobre de dónde viene o a dónde va.

De eso trata Girls.

La encontré por casualidad mientras veía las noticias en mi muro de Facebook, apareció el video donde Lena Dunham (hasta ese momento una desconocida) hablaba sobre la serie Girls, que el pasado 16 de abril llegó a su fin.

Esta escritora de 30 años es también la protagonista de la serie, y me dio curiosidad conocer el punto de vista de la creadora y líder en un elenco formado por otras tres mujeres que contaban la historia de sus veintes. La trama me enganchó porque se trata de una recién graduada en letras inglesas que vive en Nueva York en un trabajo como voluntaria. Todo el dinero que tiene es el que le dan sus padres y finalmente, después de dos años de graduarse, llega el fatídico día: sus padres le anuncian que no seguirán financiándola.

Empaticé con ella, le conté sobre la serie a mi familia y a algunos amigos. Soy estudiante de letras, he tenido algunos intentos de independencia, pero dependo del apoyo familiar, tengo dos pesos en el bolsillo y sueño con hacerlo todo (seguir en los veintes por tiempo indefinido es parte de ese plan). Fui la presa perfecta de Dunham.

Al finalizar la primera temporada pensé que esta serie trataba sobre alguien en búsqueda de emociones y experiencias nuevas, nuevos amantes, nuevas sensaciones, drogas, empleos que se desechan como servilletas y amores inalcanzables que, al alcanzarse, van al bote de experiencias usadas para ir por una nueva. Quise saber qué pasaba al final, admito que necesitaba ver el final, ¿cómo lograría resolver su vida alguien como ella?, ¿encontraría alguna pauta que pudiera ayudarme a mí también?

Con el título de la serie me sentía en pugna, Girls traducido al español es simplemente “Chicas” o “Niñas”. Recordé el video de la actriz Mayim Bialik («Girl» vs. “Woman»: Why Language Matters) donde hace no mucho, hablaba sobre el uso de este término como algo sexista: hay indicios que nos dicen cuándo una chica en realidad es una mujer, un diploma de la preparatoria, un empleo, que pague un seguro para su auto, la hipoteca… ser madre. En este discurso se hace énfasis en cómo el lenguaje, efectivamente representa cosas, y el ser llamada niña cuando se es una mujer, tiende a infantilizar la figura de una persona que, en su edad adulta, sigue siendo vista o tratada (aún a pesar de ella) como alguien que requiere tutoría o que no es lo suficientemente madura como para hacerse cargo de sí misma.

Según las palabras de Dunham, sus personajes son niñas volviéndose mujeres, y recordando a Simone de Beauvoir cuando dijo que la mujer no nace, se hace, me dio más curiosidad saber ¿en qué consiste la maduración de una chica a una mujer, según esta serie que ha tenido tantos fans como detractores?, ¿los personajes realmente logran esa evolución?, ¿ser una mujer hoy en día significa ser madre o poder pagar las cuentas?

El origen del cuarteto neoyorquino

Para empezar, de forma inevitable, hace referencia a Sex and the City, aunque se aleja de la serie que “liberó” a las mujeres de una generación entre la mía y la de mi madre. No sé si es algo personal, pero en definitiva Carrie Bradshaw fue y creo que aún es, un modelo a seguir, escribía una columna y le daba para pagar un departamento para ella sola y usar zapatillas Manolo Blahnik. Sin embargo, me sentía defraudada cada vez que regresaba con Big… algo simplemente moría en mí al verla derretirse frente al perpetrador de su sufrimiento y por qué no, gracias a él, la serie pudo sacar más de lo que originalmente podía. También me asustaba la claridad con la que los personajes enmarcaban sus deseos: la familia, el trabajo, el sexo… todo parecía definido y el quid de la trama era la medida en la que lo lograban y el tiempo que les duraba el goce de su éxito.

Girls no se trata sobre personajes aspiracionales, pero sí explota el elemento de la moda. Aunque es posible notar la naturaleza de los personajes y sus cambios (más de estilo que de madurez) a lo largo de la serie, la protagonista no nos ofrece la opción de un guardarropa fantástico, pero sí nos muestra en muchas ocasiones y de principio a fin, desnudos de un cuerpo que no sigue el parámetro de las actrices que se muestran casi siempre en televisión.

Los personajes no saben lo que quieren, prácticamente acaban de terminar la universidad, se encuentran en el primer lustro de sus veintes y los empleos y las relaciones a las que pueden aspirar están marcados por la misma experiencia laboral y sentimental que uno puede tener en esos años.

A lo largo de las seis temporadas, y mientras se van acercando a los treinta, los personajes tienen una evolución que en algunas ocasiones me pareció errática y no del todo orgánica: Hannah (Dunham) es un ente infantil, egoísta y hasta cierto punto, megalómano. Su mejor amiga, Marnie, es una chica contraída y controladora, con una vanidad competitiva a niveles autodestructivos. Jessa, es adicta a una serie de drogas que nunca queda del todo definida a lo largo de la serie, suele desaparecer para anunciar que está embarazada, que se casa, o que estuvo en rehabilitación. Hay un cuarto personaje que estuvo a punto de aparecer sólo una vez, pero que se quedó todas las temporadas y que, para mí, aportó más sabiduría y claridad que las anteriores, Shoshana.

¿Qué somos?

Creo que empecé a ver a la protagonista como un humano hasta la mitad de la segunda temporada. Después de caer desmayada en la regadera de su amante, Hannah comprende que quiere ser feliz, que desea cosas, sensaciones; que está cansada de la búsqueda de experiencias, de saber aquello que ya nadie le puede contar. En algún punto siendo una púber, me hice la misma promesa, frente al espejo, me imaginé (hasta donde podía en ese momento) todas las posibilidades del ser humano: las amistades, los romances, los viajes, los dramas y todas las peculiaridades y anécdotas que puede atesorar un eterno viajero, un permanente buscador de experiencias.

Cuando admitió su soledad, también la entendí.

¿Nos hemos regalado un saco de experiencias magníficas, rodeadas de sexo, alcohol, drogas y relaciones problemáticas, solo para tener algo que contarnos al llegar a casa? Veo a mis compañeros de generación, viviendo con sus padres, con roomies, algunos ya con hijos, otros que no lograron llegar a la universidad, unos ya están titulados. Por doquier escucho palabras que incitan al crecimiento personal, al emprendimiento más allá de la búsqueda de un trabajo tradicional con horarios y modelos de paga convencional. Todas esas posibilidades me hacen sentir abrumada, como si fuera un ser potencial que cinéticamente aporta poco o no lo suficiente a su alrededor.

A mi edad mi madre ya me tenía, estaba casada y próxima a tener su segundo hijo, ella no tenía mis problemas, y no se cansa de recordármelo cuando le cuento en perorata aquello que me preocupa y que a veces me da tanta ansiedad. No sé en qué momento ella comenzó con las preguntas existenciales, al menos sé que a los 28, le pesaban bastante. Lo recuerdo porque un día soleado, precioso, me acerqué a ella mientras tendía la ropa limpia. Me acerqué para preguntarle cuántos años tenía y su mirada se nubló.

Tal vez algunos recordemos o vemos a nuestras madres, tías o abuelas, deseando estar en otro lugar, dedicando su vida a otras cosas o simplemente, con esa mirada que conocí aquel día, una mezcla de anhelo y de tristeza, como si nada pudiera cambiar.

La serie ha sido duramente criticada porque nos presenta un grupo “privilegiado” y no exactamente incluyente, los personajes pasaron todos por la universidad y pertenecen a un grupo blanco de la clase media alta. Otra crítica ha sido que los personajes están tan dentro de sí mismos que no evidencian una evolución o catarsis real a sus problemas, aún al final de la serie.

Un ejemplo de esto es la madre de Hannah, Loreen (Becky Ann Baker) quien se ve enfrentada a la homosexualidad de su esposo, ha estado casada por treinta años y de pronto se ve soltera y enojada. Aunque no se explota en su totalidad, este personaje presenta un problema que en el último episodio de la serie sale a flote y que también me dejó en ascuas. Hannah, ahora como madre soltera, le reprocha a su madre el no poder conseguir a un marido heterosexual que le diera un ambiente familiar adecuado (en este punto me di cuenta de que los personajes no habían madurado, solo se habían puesto más viejos).

La ciudad donde la gente caga en la calle

Ir al mismo lugar todos los días, tener el mismo novio por más de un par de meses…

Como muchos de mis contemporáneos, la idea de tener un jefe me resulta menos que atractiva, no soy fan de levantarme temprano, y uniformarme con traje y zapatillas para ir en búsqueda de una paga es mi receta para terminar en el psiquiátrico. Pocas veces me sentí remunerada creativa y personalmente. Mi esfuerzo se limitaba a los billetes y la tranquilidad de pagar las cuentas.

Aún soy muy joven para saber qué es lo que un trabajo puede ofrecerme y hasta dónde puedo llegar. Hannah no podía conservar un empleo, la despidieron de donde estaba como voluntaria porque dijo que no podía seguir trabajando gratis, sin embargo, quería seguir ahí porque estaba cómoda. En su segundo trabajo prácticamente hizo lo que pudo para que la echaran.

¿Qué es lo que buscamos en un empleo? ¿nuestros padres se preguntaban eso?

Creo que en este punto la serie se apresuró a darle un cierre abrupto a esas inquietudes, casi al final de la última temporada, Hannah se encuentra con una empleadora maravillosa que no se muestra sorprendida por su cuerpo de nueve meses de embarazo. Vamos, en un mundo ideal, por lo menos, te preguntan por una licencia de maternidad, aquí se abalanzaron sobre Hannah para darle un empleo utópico en un lugar utópico porque era hora de un deus ex machina. No hablar de una cuestión que representa un dilema para muchas mujeres no significa que no exista.

Le dieron la oportunidad de elegir entre seguir en Nueva York o irse a un ambiente más tranquilo y campirano; cuando se despide de sus amigas, también se queja y hace una reflexión sobre la suciedad de la ciudad. No son pocos a quienes he escuchado decir “en algún momento me iré a vivir a la provincia, allá se vive mejor”. Es cierto, Hannah cumplió con el sueño de muchos, igual que los jugos detox, después de una serie de errores estúpidos, menos, es más.

La amistad es otros

Pensé en algo que no había pensado antes, ¿soy una buena amiga?, ¿quiénes son mis amigos? Creo que muchos damos por sentado que el grupo de personas con los que fuimos a la escuela, con las que salimos de fiesta, o con quienes nos vamos a platicar a un café, o quienes nos mandan sus mejores memes, son nuestros amigos. Lo pensé por la relación de Marnie y Hannah, siempre había conflicto por quién era la peor amiga, si seguirían siendo amigas, si era una la mejor amiga de la otra… una dinámica que de verla me cansó, pero que me hizo pensar en las mujeres que he llamado mis amigas y de las que ahora no sé nada.

Shoshana, en el penúltimo episodio de la serie, aprovecha para despedirse de las que en otro momento fueran sus amigas:

He llegado a darme cuenta de lo agotadora, narcisista y definitivamente aburrida es esta dinámica y por fin me siento lo suficientemente valiente como para tomar cierta distancia. Tienen que saber que todas las chicas guapas de ahí afuera que tienen trabajos, recursos económicos y personalidades agradables, son ahora mis amigas, no ustedes chicas.

(Shoshana a Jessa, Hannah y Marnie. Sexta temporada)

Creo que esta escena me dio algo de paz, a pesar de los altibajos que tuvieron como amigas, me parecían un grupo de personas solas tratando de darse compañía. No me malentiendan, comprendo el valor de la amistad, pero también creo que en esta etapa cambias tanto, buscas tanto quién eres, que hay amistades que nacen, se renuevan, se reencuentran o se van para no volver.

Pensé en las amigas que tengo en el presente y que considero importantes para mí, reflexioné en cómo puede ser difícil salir de uno mismo, empatizar, ser honesto y construir una relación donde la confianza, el humor y el amor son la base. Pocas veces vi actos de ese tipo en la relación de las cuatro, pero tampoco pude recordar muchos que pasaran en mi vida.

Me levanté del sillón y mandé algunos mensajes de buenas noches con emojis de corazones morados.

No es fácil estar casada con un hombre raro

A este apartado también pensé en llamarle: ¿Quieres ser codependiente[1] conmigo?

Las relaciones codependientes son aquellas en las que una persona apoya o sustenta el comportamiento auto destructivo de alguien (con todos sus matices). Se basan principalmente por la necesidad de reconocimiento de otras personas y la búsqueda de identidad.

En los veintes, somos presa fácil de este tipo de relaciones, sobre todo si las hemos vivido en casa. En la serie nos dieron una buena probada de lo que éstas significan.

Adam es el hombre siempre presente en la vida de Hannah, y como él lo dijo, ella lo necesita, ama su personalidad infantil y que no pueda hacerse responsable de ella misma… hasta que sí puede.

Marnie vive una relación apagada donde ya no es feliz, y aunque su novio descubre que ya no lo quiere, intentan reparar la relación. Fallan. Cuando él aparece con otra novia, ella se viene abajo. Dentro del prototípico escenario post-ruptura (pobre higiene personal, comida en la cama y camisetas guangas), Adam empatiza con ella y le cuenta sobre una antigua novia. Para mí, aquí aparece uno de los mejores momentos de la serie:

Después de unos meses de estar completamente jodido, me di cuenta de algo: yo no la conozco, ella no me conoce, sólo porque haya probado su sexo o su saliva, o te pueda decir su segundo nombre o los discos que le gustan, no significa nada… no es una conexión. Cualquiera puede tener eso, conocer a alguien realmente es otra cosa. Es una cosa completamente diferente, y cuando la tienes, no puedes perderla. Serás consciente, no tendrás miedo, ni serás herido. ¿Ok?

(Diálogo entre Adam y Marnie. Primera temporada)

Adam tiene una apariencia extravagante, es inestable y sensible a un grado que a veces atemoriza, sin embargo, me sentí embelesada por él. Creo que Dunham trató de ponernos en conflicto con ese personaje: es un hombre creativo, divertido, inteligente y cariñoso… y a pesar de todo, no es suficiente.

Cuando la madre de Hannah tiene la oportunidad, le da un consejo más valioso de lo que ella puede apreciar en ese momento, y como muchas podríamos haberlo hecho, se enojó mucho con su madre. Otras, tal vez sólo deseamos haber escuchado algo así antes:

(Adam) es extraño, está enojado e incómodo en su propia piel, brinca de una cosa a otra… déjame hablar por favor… no quiero que pases el resto de tu vida tratando de que socialice con otros porque no puede valerse por sí mismo, tratando de hacer el mundo un lugar más cómodo para él, no es fácil estar casada con un hombre raro, no lo es.

(Loreen a Hannah. Quinta temporada).

¿Se cierran las puertas?

En el episodio final de la serie, Latching, nos despedimos de Hannah. Ahora como madre soltera, hay una crisis que hace que huya de casa, nos presentan una “evolución” en el personaje que a final de cuentas regresa a una realidad donde ahora es responsable de ella (si es que alguna vez lo fue) y de un pequeño.

Hay quienes han interpretado la última escena como una revelación del personaje principal: ella sostiene al bebé en brazos y mira al vacío, se sienta en la mecedora y la cámara se aleja… por fin ha comprendido que hay algo más en el mundo fuera de sí misma. Eso han querido ver otros, yo me niego.

Creo que a final de cuentas nos pasan una receta milenial para un problema milenial, si el pastel es difícil de hacer, compra uno instantáneo: No sé qué hacer con mi vida y mis aparentes talentos no son reconocidos, mi vida sentimental es deplorable, me haré cargo de alguien más para lidiar con mi propio egoísmo, mi vida tendrá sentido, tendré un hijo. Un pendiente menos en la lista de la vida.

Ignoro por completo la razón de quienes apoyan a esta serie como feminista, desde un punto de vista personal, el cierre me dejó insatisfecha. Hannah aprendió lento, pero, creo que Dunham no le hizo justicia, el hijo aparece como un instrumento para “sentar cabeza” antes de mostrarse como un deseo real, o al menos una decisión consciente. La serie cierra el ciclo “una chica en problemas” para volverse un poco más de lo mismo.

Chicas volviéndose mujeres, ¿Hannah se volvió una mujer por renunciar al hombre que representaba su idilio y también su problema? ¿por tener un trabajo prometedor? ¿por ser madre? Sabes tú, si eres una mujer, ¿cuándo comenzaste a serlo?

La deconstrucción de lo femenino no es algo nuevo, pero afortunadamente, cada generación lo ha pensado con tintes diferentes. La misoginia existe, los estándares de comportamiento y de imagen prevalecen, aunque parecen cambiar al paso del tiempo, de todos modos, nos ofrecen un corta y pega de lo que se supone debe ser una mujer. Esta serie ha sido criticada por haber prometido algo diferente y terminar de manera inconclusa; también creo que nos abre nuevos debates: mujer en ciernes, mujer completa o niña; no hay recetas que las hagan, y creo que tampoco te hace mujer pagar una hipoteca, tener un coche o ser madre… entonces ¿qué es una mujer?

No lo sé, sólo puedo imaginarlo.

Qué sigue después de los periodistas asesinados, secuestrados, amenazados. Sigue que continuemos sin conocer lo que está pasando en muchas regiones del país, sigue que la información, donde es Tierra de nadie, poco se sepa y se conozca.

Son ellos, los narcos, que no quieren que se sepa de sus actividades, pero también los funcionarios. Hay que acabar con el enemigo, pensarán, porque los periodistas todo lo cuentan, todo lo investigan, de todo quieren informar a la sociedad. Quién les da permiso, quiénes son, quién se creen, que revelan rutas de trasiego, políticos corruptos, nexos entre unos y otros.

Existen regiones, quizás en todos o en una buena parte de los estados de nuestro país, donde los reporteros del día a día han sido amenazados o se han sentido vulnerados por la situación que impera a su alrededor. Los casos son muchos más de los que se llegan a conocer, hay quienes simplemente dejan de informar, cambian de fuente, cambian de residencia y hasta de oficio.

El terror que viven muchas familias, y pienso por ejemplo en el hijo de Miroslava Breach o en los hijos de Javier Valdez, sigue creciendo junto con la impunidad. Rafael Cabrera, periodista, me decía que en esas acciones que presentó el presidente ante la CONAGO, lo que más llama la atención es que no hay periodistas que puedan participar en delinear esos protocolos y medidas para tratar de revertir la situación.

La respuesta en cambio ante el grito de” justicia”, de algunos comunicadores en Los Pinos, fue tomarles fotos y revisiones más severas para entrar a los eventos. La advertencia quedó hecha.

La propia fiscalía para delitos contra la libertad de expresión, a cargo de Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, reconoce que la fiscalía revisará los casos que actualmente se investigan pero no se pueden evitar ataques y amenazas. Por lo pronto el tema cobró relevancia.

El miedo es el mensaje, si no quieres sentir miedo, no te metas, no investigues, la agenda está marcada todos los días, la línea editorial en muchos medios también. Pero este, que “es el mejor oficio del mundo”, nos da la oportunidad de encontrar otros caminos, y encontrar muchas voces y plumas que llenos de valentía afrontan las vicisitudes. A muchos ya los conocemos, a otros tantos no, pero ahí están en muchos lugares y con los ojos bien abiertos.

La Historia de Zahhak y Fereydún, es uno de los pasajes más conmovedores de la obra —compuesta por sesenta mil versos plasmados en novecientos noventa capítulos— titulada “Shahnamé” (Libro de los reyes), escrita por el poeta persa Hakim Abol Qasem Ferdousí (935-1020). Esta obra es el poema épico más largo escrito por un solo poeta, en el cual el autor dejó plasmado para la posteridad el pasado, los mitos, leyendas e historia de Irán.

El actor, cantante y director Kaveh Parmas realizó por primera vez la traducción de esta historia del persa al español. Asimismo, Parmas —quien cuenta con una amplia trayectoria artística forjada en varios países del mundo— dirige, actúa y canta en esta puesta.

La Historia de Zahhak y Fereydún, a la usanza de los juglares de la época medival, narra las aventuras de un déspota que se mueve por el poder desmedido, la ambición y la barbarie; y de un héroe que lucha por la razón y la justicia, inmerso en un mundo corrupto, donde el mal gobierna. Aunque los personajes y la historia en que fueron concebidos por Ferdousí data de hace varios siglos, existe una similitud perturbadora con lo que vivimos en nuestros tiempos.

La música, a cargo de Manuel Mejía Armijo, Francisco Bringas, Kaveh Parmas e Indira Pensado, es punto sustancial en el desarrollo de la historia. Los elementos escénicos son los musicales, una silla y los mismos actores, quienes llevan como vestuario hermosos dibujos y maquillaje corporal, creación de Malini Mayi. La iluminación, a cargo de Alain Kerriou, es un punto muy importante en el desarrollo de la puesta. Todo se mezcla con la narrativa peculiar, donde también algunos miembros del público se vuelven parte y encarnan a alguno de los personajes de vez en vez.

La historia de Zahhak y Fereydún, se presentará en el Teatro Santa Catarina (Jardín Santa Catarina No. 10, Coyoacán. Funciones: Jueves y viernes a las 20:00 h, sábados a las 19:00 h. y domingos a las 18:00 h, hasta el 28 de mayo de 2017.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid grid_id=»vc_gid:1494222001689-d4c88d60-67df-4″ include=»16618,16619,16620,16621,16622,16623,16624,16625″][/vc_column][/vc_row]

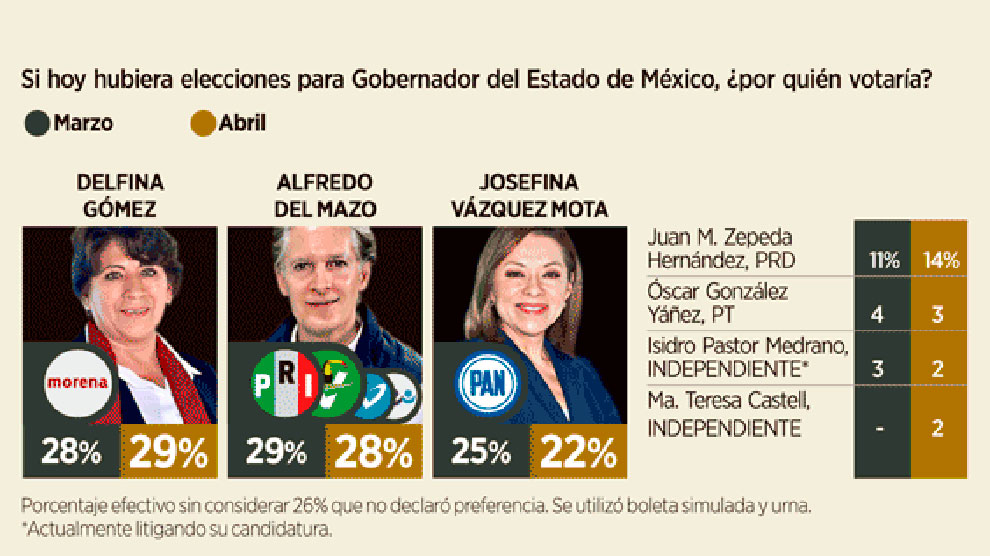

El debate de los candidatos a gobernador del Estado de México aportó y fue un ejercicio importante, más aún en el escenario que plantea la última encuesta que hizo periódico Reforma en la que reporta que un 26 por ciento de los ciudadanos consultados “no declaró preferencia”. Esos indecisos son los que definirán la elección y el debate puede ser una buena herramienta para que tomen una decisión.

Más allá de quién ganó el debate o las descalificaciones entre los candidatos, es verdaderamente preocupante uno de los comentarios que realizó Alfredo del Mazo. El candidato priista hizo una declaración que es escandalosa en cuanto a forma y fondo, dijo que “la alternancia (en el poder) dispara el crimen”. Del Mazo cedió a la tentación de utilizar un mensaje de miedo, estrategia perversa, pero efectiva, dadas las condiciones actuales de la entidad que aspira gobernar.

Es cierto que los mexiquenses tenemos miedo, el estado que habitamos posee el nada honroso primer lugar en feminicidios y ha mostrado un incremento del 25 por ciento en el delito de secuestro en el primer trimestre del año, datos que son reconocidos por las propias autoridades estatales.

Considerando lo anterior, las palabras de Del Mazo mandan un mensaje claro: si en el Estado de México hay alternancia en el poder, el crimen irá a la alza y dado el escenario actual en materia de seguridad, las cosas pueden ir peor. Sí, aún peor. Lo dice como una advertencia, sin embargo es casi una amenaza. Y esto es escandaloso porque se puede leer entre líneas la intención de ejecutar un plan ya meditado para desestabilizar al estado si gana la oposición. Así de graves resultan sus palabras.

Alfredo del Mazo creció en una época diferente, su partido lo formó en la ideología del carro completo y en la disciplina férrea a su partido. Es ajeno a este mundo en el que las teorías de la democracia han sufrido una transformación profunda y al debate académico se sumó la evaluación de los gobiernos y la actuación de gobernantes; estas circunstancias han cambiado la realidad así como las formas de hacer política.

Ahora no sólo se habla de democracia, también se argumenta sobre procesos de democratización, desarticulación de enclaves autoritarios, de valores de la democracia y de la calidad de misma. Ningún actor político en su sano juicio puede afirmar que la alternancia en el poder es indeseable, ya que es una condición indispensable en cualquier sistema que pueda denominarse democrático.

En el Estado de México no ha habido alternancia en el poder ejecutivo, durante 88 años ha gobernado el PRI. Si somos coherentes con los valores democráticos y estamos comprometidos con el proceso de democratización, no hay manera de defender lo indefendible, intentar justificar el autoritarismo y la permanencia de un sólo partido político en el poder por casi nueve décadas es anacrónico.

Como última reflexión, sea cual sea el resultado de la elección en el Estado de México, valdrá la pena no echar en saco roto y hacer efectiva la propuesta que realizó el candidato del Partido del Trabajo en el debate. Oscar González Yáñez propuso someter a consulta pública la permanencia en el poder de quien resulte ganador, esto implicará realizar un referéndum para que después de dos años de gobierno, quien resulte electo como gobernador realice un referéndum con el objetivo de que la ciudadanía lo ratifique (o no) en el cargo. Los seis candidatos firmaron el documento, el próximo titular del ejecutivo está entre ellos por lo que desde ahora ya está comprometido a realizar el referéndum y eso no es un asunto menor. Llegado el momento, es imperativo que los ciudadanos mexiquenses le recordemos al gobernador en turno este compromiso y exijamos que se realice este ejercicio que abonará a los procesos de democratización.

*Politóloga y profesora universitaria.

El mito histórico cuenta que Gutenberg inventó la imprenta a mediados del siglo XV. Lo cierto es que existían algunos métodos rudimentarios para imprimir anteriores, con placas de madera; lo que Gutenberg realmente creó fueron los primeros tipos móviles. Como cualquier suceso de hace cerca de 500 años, difícil es conocer la verdad. La imprenta revolucionó la forma de hacer libros, que antes eran copiados manualmente por frailes y monjes en su mayoría, por lo tanto, eran pocos y valiosos, inaccesibles para el común de la población.

Con impresoras portátiles que casi todos podemos tener en casa, con dispositivos móviles que nos permiten leer en sus pantallas a cada momento, pocas veces paramos a reflexionar en la historia de los libros. Hace ya algunos años que se viene pronosticando la muerte del libro impreso. Tanta evolución y tanta historia no van a desaparecer así no más por una cosa llamada World Wide Web.

Yo vine a parar a este mundo por los vericuetos extraños de la vida. Al mundo de los libros. Amaba y sigo amando la literatura, antes quería ser «escritora»; pero quizá nunca imaginé que estaría del lado de los que hacen los libros. Un día quise explicarle a la chica que trabajaba en la pollería en qué consiste mi trabajo. Me rendí. En un país con pocos lectores, con familias en cuyas casas no hay ni un solo libro, es un poco complicado explicar la chamba de un corrector/editor.

Mi primer trabajo oficial tenía un título muy rimbombante: «jefa de prensa». Corregía revistas, escribía algunos textos y hacía las veces de periodista cubriendo eventos. Todo en el mundo del sector industrial alimentario. Fue una gran experiencia y me llevó hasta Chicago y Las Vegas. Pero aprender sobre enzimas, edulcorantes y PET para envase no era lo mío. De ahí emigré al submundo en el que me he movido en los últimos años: las editoriales independientes. Trabajé muchos años en una minúscula editorial que en su breve historia publicó seis libros. Yo los corregí todos, reescribí partes completas de algunos. Yo los edité.

¿Qué es editar un libro? Es verificar sus contenidos, su pertinencia. Es checar que tengan sentido, que no digan sandeces. Es cuidar minucias editoriales como las viudas, los rosarios y las huérfanas. Es un proceso lindísimo. Es tener la responsabilidad de que ese libro impreso va a ir lo más impoluto posible, va a ser la mejor versión de sí mismo. Es saber que la gente va a disfrutar su lectura, tanto por el contenido como por el diseño y la formación del mismo. También aprendí toda la parte de tratar de comercializar un libro. Negociar con los grandes consorcios de ventas (librerías con nombres de prócer indio, de espacio debajo de una casa, librerías-cafeterías con famoso logo de búhos). La triste historia de perder siempre esa batalla.

Esa pequeña editorial terminó sus días. No fue algo triste, fue una sabia decisión. Sólo trabajábamos en ella tres personas. Pero mi vida sigue en el detrás de los libros: ahora en los universitarios. Y también, como la orgullosa freelancera que soy, me vendo a quien tenga trabajo. Así fue como colaboré, tangencialmente, con uno de los dos grupos editoriales más importantes que hay en habla hispana.

De los libros que encontramos en las librerías comerciales todos son editados por dos grupos (españoles, ambos), aunque con diferentes nombres. Persisten pocas editoriales que siguen en su luchita independiente, pero casi todas ellas no llegan a la mesa de novedades de las librerías antes mencionadas. Estas grandes casas editoras han dejado de ver los libros como contenedores de literatura. Para ellas es un negocio. Alguna vez alguien muy querido de la legendaria editorial Era me contó que ellos subsisten gracias a Aura, de Fuentes. Nada más. Era publica literatura, buena literatura. Era no le hace ni cosquillas a estos magnos consorcios.

Ellos deciden qué escritores serán famosos y cuáles no van a figurar jamás. Lamentablemente, en su mayoría, la publicación de sus libros se debe más a la responsabilidad de un departamento de márketing que a uno literario. Qué libro de vampirillos va a enloquecer a la chaviza; qué novela de misterios que hablen mal de personajes célebres se va a vender como pan caliente; qué biografía histórica puede interesar a los pseudointelectuales.

Estos señores de las grandes editoriales pagan a 8 pesos la lectura de un libro. La corrección a 15. Y te piden que lo entregues en cinco días. Estos señores de las grandes editoriales cambian los títulos de los libros sin importar los deseos de sus autores —Umberto Eco se revuelve en su tumba— en función de las ventas. Estos señores miden su producción en números, en cifras: tantos libros por mes que se van a vender a tanto.

Por eso están llenos de erratas, por eso están impresos en hojas enormes con letra tamaño 14, para que se vean gordos y puedan costar más. Estos señores me producen migraña y me hacen sentir que todo mi trabajo de cuidado de la edición, de búsqueda de contenidos, de corrección gramatical para que las ideas sean claras no tiene ningún sentido: para qué me quemo las pestañas revisando con tal precisión si al fin y al cabo, mis libros nunca van a entrar en esas tablas de números negros y con varios ceros a la derecha.

Estos señores hacen que el problema de la falta de lectores se agrave todavía más: su oferta es pobrísima y sus costos, por el contrario, elevados. En el primer caso, si una persona busca acercarse a la lectura se va a topar sólo con los autores que ellos quieren, en gran medida, que no valen la pena; en el segundo, supongamos que hay entre su catálogo algún libro que nos interese, éste no va a bajar de los 250 pesos; con esa cantidad de dinero, una familia promedio come casi toda la semana. Por eso los libros son un lujo, y lo es aún más saber un poco de ellos.

En los días malos, me deprimo y siento que mi trabajo es insignificante, que de nada sirve si yo me peleo porque sólo aún tenga acento; para qué me desvelo si los libros que yo corrijo o edito van a tener tan pocos lectores. En los días peores sufro porque estos señores tengan secuestrado el medio y hayan hecho a un lado la literatura. En los días buenos siento que mi trabajo es casi como el de un orfebre, como el de un carpintero. Tal vez nadie lo valore, pero a mí me gusta. Amo la literatura, pero también, amo los libros.

Aunque ninguna época es propicia para ser neutral, estos tiempos son demasiado complicados como para elegir serlo y demasiado importantes como para ser imparcial con respecto a la política. Hay mucho en juego para permanecer cobijados con el discurso ciudadano apartidista, que a veces recuerda mucho al pacifismo. Después de ver los horrores de la Segunda Guerra Mundial, los jóvenes tenían miedo de ir a la guerra de Vietnam, nace entonces el movimiento pacifista que toma como bandera el amor y la paz, conceptos con los que nadie estaría en desacuerdo en principio, pero esta postura implicaba no tomar posición y ser pasivos ante la injusticia y las distintas formas de violencia. Lo contrario al pacifismo es la No-Violencia Activa, filosofía que plantea la resistencia ante la injusticia por medios no violentos, encabezada por individuos conscientes que siempre tendrán que tomar posición ante las violencias del estado.

Ante las cosas que en realidad importan es una obligación moral tomar partido, no hay argumento que valga para abstenerse de hacerlo. Vale recordar una frase de la Divina Comedia: “Los confines más obscuros del infierno están reservados para aquellos que eligen mantenerse neutrales en tiempos de crisis moral”. Nada es objetivo, nadie es independiente de pensamiento, somos producto de la experiencia y de la particular ideología a la que estamos expuestos en los mundos que habitamos. Intentar hablar de pureza ideológica o independencia intelectual es una aberración por donde se le quiera ver. A lo más que podemos aspirar es a practicar la honestidad intelectual.

En estos decisivos y convulsos tiempos políticos, entre la abstención y el voto en blanco no hay diferencia. En el contexto actual y dado nuestro sistema electoral ambas cosas son lo mismo, ya que las dos opciones irán a parar al limbo de los que no toman posición y se sumarán a la votación nula. No todo se reduce a ejercer el sufragio, existen diversos canales de participación, en todo tiempo y lugar en el que se reúnen dos o más personas a discutir sobre los asuntos públicos se está haciendo política. Reunirse para manifestarse públicamente, recolectar firmas para una petición o realizar una solicitud de información pública, son maneras de hacer y participar en política, aunque esto no les guste a los ciudadanos químicamente puros que desprecian todo aquello que pueda ser identificado como hacer política.

Bien decía Platón que “el precio de desentenderse de la política, es el ser gobernado por los peores hombres” y qué manera más clara de desentenderse que abstenerse de votar o de emitir opiniones y criticas con el afán de permanecer incólumes ante la suciedad y la amoralidad de la política, para quizá exhibir superioridad intelectual o incluso para ser percibidos como acérrimos críticos del sistema que no toman nunca una posición porque quieren mostrarse neutrales y objetivos. Sin embargo, ante ciertos temas, los temas que en realidad importan como la política, la justicia y lo éticamente correcto es inadmisible esa postura, es obligado elegir de qué lado estamos y actuar en consecuencia.

*Politóloga y profesora universitaria.

Hola, hoy quiero compartirles mi experiencia de intercambio académico en la Ciudad de México.

Les confieso que estoy encantada con la ciudad, pero no les voy a negar que cuando llegué estaba muy temerosa porque es una ciudad inmensa. Apenas el avión empezó a descender se veía grande y muy iluminada.

Conocer esta ciudad ha sido una aventura increíble: su sistema de transporte masivo es un metro que va por debajo de la ciudad y conecta con todas las delegaciones, como se denominan aquí los distritos. Todo muy bien organizado.

Y ni qué se diga de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), una verdadera ciudad universitaria. Es enorme, cada facultad tiene sus propias oficinas y existen campus de pregrado y postgrado. Usamos además el llamado pumabus, un transporte gratuito para los estudiantes que te lleva por toda la ciudad universitaria facilitándote el recorrido. Aquí nos ofrecen también muchos más servicios como el bicipuma, bicicletas de alquiler para recorrer toda la universidad.

Por otra parte puedes practicar natación, baile y otros múltiples deportes (fútbol americano, rugby, béisbol, vóley, fútbol, box, gimnasia). Todos los estudiantes cuentan con acceso a 188 bibliotecas, museos, además de otras actividades recreativas a las que puedes ingresar de forma gratuita mostrando la credencial. Cuentan con su propio estadio de fútbol, donde se puede disfrutar de los partidos del equipo representativo de la universidad, denominado “Los Pumas”.

Desde que llegamos nos han tratado muy amablemente. Puedes compartir diversos conocimientos no solo con personas de aquí sino con otras que también vienen de intercambio. De esta manera, en el tiempo que llevamos aquí hemos hecho muchos amigos, los cuales nos han tratado súper bien al igual que los profesores, siempre dispuestos a escuchar nuestros aportes. La pasamos muy bien y ellos están dispuestos a ayudarnos si tenemos algún inconveniente.

Por todo lo anteriormente mencionado, este viaje va ser muy provechoso y útil. Además de la educación y todo el aprendizaje que me brinda la Universidad Nacional Autónoma de México, también tengo ahora la experiencia de aprender y afrontar el hecho de vivir sola en un país totalmente nuevo para mí. Todo este tiempo aquí me va a servir para cambiar mi forma de pensar y ver las cosas con una nueva perspectiva; asimismo, complementará y aportará al proceso de maduración que tendré.

Estoy demasiado feliz de haber hecho realidad mi sueño de estudiar fuera del país, y de ser parte de este programa de intercambio. Agradezco a la Universidad Privada del Norte porque gracias a sus convenios internacionales tenemos la oportunidad de ser parte de esta grandiosa experiencia. A todos los que están leyendo esto, de verdad los invito a que participen de este programa, van a quedar muy satisfechos y llenos de conocimientos nuevos. Sin duda alguna tienen que vivirlo.

*Este post es un testimonio de Kristin Távara Franco, estudiante de la carrera de Administración de la Universidad Privada del Norte y fue originalmente publicado en el Blog dicha universidad > http://bit.ly/2nGDDAx.

Cuando Navarro llegó a su casa había olvidado ya el humillante golpe que esa mañana le había propinado a uno de sus estudiantes por balbucear incorrectamente la palabra “alcance” mientras leía un texto del libro de Español.

No hace falta decir que el profesor de cincuenta años nunca había tenido una preparación pedagógica que lo ayudara a impartir sus clases, pero sus veinticinco años de experiencia lo habían vuelto un especie de leyenda dentro del pueblo. Todos sabían que, aunque sus métodos estuvieran basados en el más puro estilo de la inquisición, el profesor desaparecía las lagunas alfabéticas de sus estudiantes.

Ése había sido el resultado de tantos años en el mismo puesto, la exposición de sus temas era sumamente fluida y la secuencia preveía las dudas y seguía el tren de pensamiento de sus alumnos. Había aprendido a analizar los exámenes resueltos de sus pupilos, encontrando patrones lógicos y logrando entender por qué era común que, resolviendo, erraran de una u otra forma.

]

Después de limpiarse los pies sobre la jerga de la entrada, recordó asomarse al buzón de su casa. Dentro, encontró la cuenta del agua y también la del gas, rompió con cuidado el borde del sobre usando una navaja oxidada y miró el número al final de la página: era mucho más alto que el mes anterior. Incluso pensó que quizá podrían estar equivocadas las cuentas, pero al intentar hacer las operaciones le falló la memoria de cómo multiplicar y terminó volviendo a doblar la carta dentro del sobre y entrando a casa.

Pensó que tenía sentido que hubieran subido los precios, el cierre de carreteras mantenido por los compañeros había disparado los costos del transporte y, por lo tanto, de la mercancía que llegaba del exterior al pueblo. En el mercado, el precio del aguacate estaba por los cielos.

Durante toda la cena estuvo intentando recordar cómo era que se hacía una multiplicación. En la guía que les habían entregado para la evaluación de profesores era uno de los temas subrayados como «indispensable».

Lo cierto es que Navarro jamás había aprendido cómo hacer una multiplicación, su profesor de matemáticas en la primaria se había saltado ese tema de la guía. Probablemente tampoco conociera el razonamiento matemático.

Navarro estaba preocupado por la evaluación y, en la mesa, preguntó a su hija:

-Oiga -habló seriamente, intentó ocultar su ignorancia-, ¿usted sabe multiplicar?

– No, papi -contestó la niña sonriendo mientras jugaba con los fideos que tenía en el fondo del cuenco-, nos van a enseñar hasta quinto año, cuando usted le dé clase a mi grupo

– ¿Eh? ¿Quién dice?

Ximena estaba entretenida haciendo remolinos de pasta, ayudándose con el tenedor para adherirlos a los bordes del plato. No escuchó la pregunta de su padre por lo que llamó su atención y le repitió la pregunta.

– ¿Mande? Mmm, lo dice en la guía de Matemáticas.

El profesor Navarro palideció y volteó a ver a su esposa.

– Marta, ¿tú sabes multiplicar? La mujer lo miró y se enrojeció negando con la cabeza.

A la niña le dio sueño pronto y dejó su labor con los fideos para irse a la cama, antes de retirarse se colgó del cuello de su padre para darle un besito de buenas noches. Mientras Marta se llevaba de la mano a la pequeña de trenzas negras, Navarro sonreía sin poder ocultar la pesadumbre que llevaba inquietándolo todo el día.

Después de acostar a Ximena, la pareja se sentó lado a lado en unas sillas que habían colocado afuera de la casa. Las estrellas brillaban como sólo Oaxaca las ha visto resplandecer y Marta, advirtiendo el silencio de su marido, preguntó si sucedía algo.

– Marta -susurró Navarro y apretó su mano -, ¿qué vamos a hacer con la niña?

– ¿A qué te refieres? – preguntó ella volteando hacia su marido, visiblemente extrañada, él tardó unos segundos en contestar y pronunció cada sílaba con cautela.

– La niña no sabe multiplicar… – las luces nocturnas se reflejaron en los ojos vidriosos de Navarro.

– Pero, Miguel…

– Siento vergüenza Marta, de ser el profesor del quinto año y no podérselas enseñar.

– Pero ¿cómo ibas a aprenderlas, hombre? No seas tan duro contigo mismo, hiciste lo mejor que pudiste con lo que se te dio.

Navarro ignoró estos vanos intentos de su esposa por hacerlo sentir mejor y la interrumpió bruscamente.

– ¿Qué hago Marta? ¿No lo ves? Por un lado pienso que si renuncio quizá entraría alguien más preparado que podría educar a la niña y prepararla para conseguir un buen trabajo, pero nosotros nos quedaríamos sin lana ¿Y qué hacemos entonces? Ni para comer habría si dejo el trabajo en la escuela. No acompletamos tu y yo juntos si dejo ese ingreso. ¡Y ésa es otra Marta! ¿A qué hora estudio para el examen?

Además del empleo de profesor que comenzaba de lunes a viernes a las siete de la mañana y terminaba a las tres, Navarro siempre había trabajado en la casa del señor Osorio, un político con un alto cargo en el gobierno del estado. Su trabajo de chofer variaba en horarios, pero solía ser de tres de la tarde a diez u once de la noche entre semana y de nueve a dos de la mañana los sábados. Navarro regresaba todos los días a casa oliendo a sudor, con la columna destrozada y arrastrando los pies fatigado y añorando acostarse sobre el viejo colchón.

-¿A qué hora voy a aprender todo lo que me están pidiendo para poder seguir dando clases?

Marta lo miró de frente y enjuagó las lágrimas de su marido mientras le tomaba las manos y se las acercaba a los labios para besarlas con ternura, pero no supo qué contestar, así que se quedó callada.

Seguro que usted me conoce, soy una artista famosa. ¿No me vio en Mama Dracula? El cine francés siempre ha sido muy respetable y yo soy una de sus principales figuras, ¿no? Protagonicé las películas de Bertolucci, de Antonioni. ¿Ya se va acordando? Bueno, seguro que usted conoce a mi padre, Daniel Gélin, una celebridad gala. Él nunca me reconoció, ¿sabe? Fui producto de una aventura que tuvo con mi madre. Ella vendía libros. Esa falta de reconocimiento suya, quizá, hizo que me interesara tanto ser una estrella de la pantalla.

¡El cine! Qué cosa maravillosa. Ahora nos parece cotidiano, pero en aquella época, ir al cine era más sagrado que asistir a la misa dominical. Imagínese, en la década de 1960, todo lo que significaba sentarse y dejarse deslumbrar por un mundo diferente: las imágenes a color, el sonido inundando los oídos. No todos tenían televisores en casa; por eso ir al cine era todavía más significativo. Era nuestra vía de escape. Haga un esfuerzo, seguro que me vio cuando yo era joven con Delon. Qué guapo era él, todo un caballero, con esa nariz afilada y puntiaguda y esos ojos claros, derretía a cualquier chica… y yo tenía sólo diecisiete años.

Me escapé de casa de mi madre porque ella era muy retrógrada. Se enojaba porque yo iba a ver películas tres veces por semana. Pensaba que quería encontrar a mi padre. No me interesaba; si él no había querido figurar en mi vida, yo tampoco sería parte de la suya. Yo lo que amaba, lo que deseaba más que ninguna otra cosa, era ser parte de ese mundo.

Pero en serio que estaba yo guapa. Ahora me ve usted aquí, toda deslucida, me queda poco de mi radiante melena y ya no tengo esa figura que levantaba todas las miradas. El medio cinematográfico siempre ha sido muy machista. Si no eres bonita, tienes que tener un talento bárbaro. Yo en serio que le eché ganas, por eso me gané un nombre, por eso fui una estrella. Claro, era guapa. Mi problema fue El tango.

Quisiera poder decirle que ese incidente no marcó mi vida, quisiera repetirle lo que me he repetido a mí misma durante más de treinta años. ¿Usted vio El Padrino? ¿Usted vio Apocalypse? ¿A poco no era imponente el hombre? ¿A poco no daba miedo?

Le estaba yo contando de mi carrera. Actué con Jack Nicholson y con ese ser extraordinario que era David Bowie. ¿Qué más podría pedir? Un poco de reconocimiento, tal vez. Creo que di lo mejor de mí, traté de aprender de grandes maestras como Brigitte Bardot, con quien incluso viví un breve tiempo, Catherine Deneuve y Sophia Loren. Las europeas éramos las más guapas, para ser totalmente honestos. Además, mucho más atrevidas, no teníamos pudor o tapujos moralinos. Por supuesto nunca imaginé que sucedería lo que sucedió. Le juro que no guardo rencores, he perdonado, he encontrado la paz.

Por ahí va a oír usted que estoy loca, que traté de matarme, que he pasado la mitad de mi vida en psiquiátricos. Mi publicidad pareciera más mala que buena. En lugar de hablar sobre las más de treinta películas en las que aparezco, sólo comentan lo de Calígula, que me negué a encuerarme, que me tuve que internar. Usted yo no sé si se hace o en verdad no me reconoce… pero muchos que me ubican sólo vuelven a lo mismo: ¿tan fuerte fue que se refugió en las drogas?

Pues sí, sí quedé un poco perturbada, pero de eso ya tanto tiempo… he procurado olvidar. Brando fue mi amigo hasta el final. Una amistad rara, distante, permeada por ese suceso que nunca volvimos a mencionar. Se puso tan gordo, tan feo. Lo cierto es que en la década de 1970 ya no era un galán, ¡pero era Marlon Brando! Su simple presencia imponía; tenía una espalda que era como dos veces la suya, sin ofender. Nunca habrá otro como él, con esa quijada dura, con esos ojos profundos y turbios, con ese cabello indomable. ¿Quién diría usted que está más loco, él o yo? ¿Se acuerda que en lugar de ir por su Oscar a la ceremonia de la Academia mandó a una india? ¿De eso sí? ¿De su extraña isla de la que no salía? ¿De que nadie podía someterlo, ni siquiera Coppola? Hacía su voluntad. Nadie le daba órdenes. Almas como la de Marlon y la mía no vuelven seguido, créame. Escúcheme lo que le digo: no nos repetimos.

Le voy a ser sincera hasta más no poder, al que me costó más disculpar fue a Bertolucci. Pero ya qué queda. Nuestro tiempo es prestado. A mí ya me ganó la batalla este cáncer… sólo me consuela recrear los viejos tiempos, las alfombras rojas, las cenas de gala, las fiestas exóticas. Cuando llegue mi hora, moriré satisfecha porque sé que mi paso no fue en balde. Tal vez usted no, pero mucha gente me recordará. Mucha gente hablará de mí. Al menos eso espero.

París… qué bella ciudad. Todo pasa en París, desde siempre. Hasta su nombre es hermoso; en francés, obviamente. Repita conmigo: paguí, paguí. Tantas canciones, tantos poemas: Elle est née d’aujourd’hui/ Dans le coeur d’un garçon/ Sous le ciel de Paris/ Marchent des amoureux. Quién no quiere enamorarse en la Ville lumière, quién no quiere ser parte de su luz, usted seguro que conoce París: sus puentes, su torre, la brisa gélida del Sena en las noches de enero; sus Champs Élysées, su Arco del Triunfo. París es para mí símbolo de todo lo bueno y todo lo malo. De mi éxito y mi ruina, mi vida y mi muerte. París y Brando. Lo más amado y lo más odiado.

Nuestro último tango no podía ser en otro lugar que no fuera París. Cuando escapé de casa de mi madre, no dudé en dirigirme a la Ciudad Luz. Todo sucede ahí. ¿Sabe usted lo que es el tango, a todo esto? Pareciera que le hablo de cosas del pasado, que usted no me entiende nada. El tango surgió a orillas de otro río, no del Sena, sino del de La Plata. Hay mucho de europeo en los rioplatenses. La música se produce con pocos instrumentos: el piano, el contrabajo, el violín y el bandoneón. Sin los mugidos tristes del bandoneón, no hay tango.

Triste, el tango es triste, es sufrimiento, melancolía; pasión, una pasión desbordante, exacerbada. La pareja se acerca, se aleja, se ama, se agrede, se busca, se repele; la música sube, baja, las piernas se entremezclan, los ojos lloran, el bandoneón pega, el violín raspa. El amor no existe, sólo el sufrimiento.

¿Se da cuenta, entonces? Todo de lo que le hablo: el cine, el tango, París. ¿Se da cuenta la tremenda combinación que pretendía materializar Bertolucci? Su guion era muy sencillo: un hombre y una mujer se conocen en un apartamento vacío. Ambos quieren rentarlo. No se dicen nada, no se conocen, pero algo surge entre ellos. Algo como un tango, como una necesidad insaciable del otro. ¿Comprende usted lo que es necesitar así a alguien? Yo nunca estuve casada, no sé lo que puede ser un amor como aquel. Pero ahí reside la grandeza del intérprete. Los demás tienen que creer que de verdad uno lo siente.

Mi personaje, Jeanne, siente esa atracción por Paul, Marlon Brando. Sin nada por perder, comienzan una relación. Pero para qué le cuento más, vea usted la película. Seguro que le encanta.

Yo tenía sólo 19 años. Censuraron el largometraje en varias partes del mundo. Creo que nos excedimos un poco; bueno, ellos. Sí es verdad, nunca más quise hacer un desnudo. Me gané muchas críticas y el apodo de loca. ¡Entiéndanme! ¡A mí nadie me lo dijo! ¡Me violaron ante una cámara! Y digo me porque fueron los dos, aunque encima sólo haya tenido a Brando.

Yo sabía que el papel iba a requerir de mí un esfuerzo más grande. Que, como toda buena historia, se trataba de una tragedia. Pero no tuvieron la decencia de advertirme que me iban a sodomizar. ¿Sabe que lo de la mantequilla fue algo que surgió de último momento? ¿Sabe usted que mis lágrimas son reales?

Pero los he perdonado, a los dos confabuladores: a Marlon y a Bernardo. Quiero irme en paz. Quiero que la gente me recuerde como una gran actriz francesa, y no como a la pobre niña a la que consumió El último tango en París.

David Huerta compartió con algunos vecinos de Coyoacán la experiencia de haber trabajado con José Emilio Pacheco, a principios de los años setenta, durante la elaboración de su antología sobre «Cuentos románticos».

Parte de la presentación a cargo de David Huerta y Blanca Estela Treviño sobre el romanticismo mexicano del Siglo XIX en el ciclo #ViernesdeLibros en la Casa de las Humanidades.

Consulta más presentaciones y actividades en torno a los libros aquí: goo.gl/YCcLJI

Hablar de Ana Frank siempre me ha parecido bastante interesante, aunque en los últimos tiempos mi visión ha cambiado, debido a que en el ámbito de la investigación los puntos de vista sobre la autenticidad de su diario señalan su falsedad, declarando que el verdadero autor de dicha obra fue el propio padre de la “autora”, Otto Frank. Pero el texto siempre tiene algo nuevo para reflexionar, para aprender y para recordar sobre la Segunda Guerra Mundial y quienes padecieron debido a ésta.

Con toda la información que se tiene, con las disputas de autenticidad, con el paso del tiempo, todo ha hecho que la perspectiva adquirida tras la lectura de este diario cambie. La última vez que leí el libro llegué a una conclusión tajante: el pensamiento de esta niña de los años 40s plasmado en cientos de hojas va mucho más allá de simples vivencias o asuntos relacionados a su edad, en el trasfondo de la obra puede apreciarse una verdadera crítica ante los tiempos, encontrando de esta manera un explícito odio a los alemanes, una amplia consciencia sobre la sexualidad y un anhelo incesante de libertad ante la realidad de vivir escondida. Este pensamiento no puede más que pertenecer a una persona más adelantada en conocimientos y en sentido crítico con relación a la situación vivida. Pero estas líneas no están presentes aquí para debatir por enésima vez si Ana escribió su famoso diario o no.

Es bien sabido que ella, su familia, la familia Van Pels y el dentista Fritz Pfeffer fueron llevados a Auschwitz, campo de concentración alemán situado en Polonia. De ahí cada uno de ellos enfrentó su propio destino. Ana fue enviada junto con su hermana a Bergen Belsen, en Alemania, donde Margot murió días antes, debido a la fiebre tifoidea que padecía. La fecha más acertada para marcar la muerte de Ana Frank, la cual también se debió a la misma enfermedad que Margot padeció, es el 12 de marzo de 1945, unas cuantas semanas previas a la liberación del campo.

Con relación a su muerte y a lo complejo del pensamiento de Ana encontrado en su diario, el lector puede percatarse de que ella era totalmente consciente sobre lo que sucedía con las personas que eran llevadas a campos de concentración. En un pasaje del diario donde se describe a detalle que su pluma fuente terminó accidentalmente en un hornillo donde quemaban la basura en el anexo secreto, ella dice que su final podría ser el mismo: ser quemada; es decir, ella está expresando que sabe de la existencia de las torturas y de todos los medios por los cuales los nazis daban muerte tanto a judíos como a todas las demás personas que representaban una mancha para el expansionismo alemán.

Si Ana vivió escondida durante más de dos años en el edificio donde solía trabajar su padre, estuvo rodeada de las mismas personas todos los días; si ella y todos los demás recibían visitas constantes de sus protectores y si eran informados sobre lo que sucedía en el mundo de afuera, no es de extrañarse la información con la que contaba Ana, aunque sea un poco difícil de creer a primera instancia, debido a su edad. Esto me hace pensar en Rutka, una adolescente polaca que vivió en la misma época, con la única diferencia de que ella vivía en un gueto y trabajaba para los nazis en una fábrica. Rutka también escribió un diario que, comparado con el de Ana, es sumamente corto (sólo dura alrededor de cuatro meses), pero contiene información muy gráfica al respecto de su vida, tanto de su esencia pueril y sus problemas de adolescencia, como la opinión que tenía ante los sucesos presenciados por ella misma al ver que los soldados alemanes exterminaban a más gente.

Rutka murió en Auschwitz y Ana en Bergel Belsen, probablemente en el mismo año. Ambas sufrieron la calamidad de su época y dejaron un eco de ésta a través de sus

líneas. La opinión de cada lector variará con el paso del tiempo tras las veces que lea el diario de cualquiera de estas dos niñas escritoras, pero jamás dejarán de hablar acerca de ese oscuro, e incluso a veces negado, periodo de la Segunda Guerra Mundial.

*Egresada de la Licenciatura en Letras Clásicas por la UNAM

Soy una neófita en esto del feminismo. Eso es lo primero que quiero aclarar. Lo segundo es que esto no es para nada un discurso dogmático, es una simple explicación y búsqueda personal. Es lo bueno de ser un cero a la izquierda en esto de la opinión pública y las polémicas intelectuales.

He rastreado mi historia para comprender por qué no me consideraba feminista. Tal vez porque en mi casa no existía eso, como tampoco el machismo. De cierta manera, en la teoría nos regía el heteropatriarcado —mi madre fue toda la vida, hasta hace poco, ama de casa de tiempo completo; mi abuela estudió una carrera técnica para ser secretaria, pero trabajó muy poco. Ambas dependieron en lo económico de sus maridos—, pero en la práctica, funcionábamos como un matriarcado. Mi familia materna, que fue la que me rodeó más tiempo durante mi infancia y juventud, está compuesta en su mayoría por mujeres. Una de mis tías terminó la carrera profesional de arquitecta y desde que egresó hasta ahora, aún con tres hijos de por medio, ha ejercido. Las otras dos siempre trabajaron, fuera como fuera. A mi hermana, a mis primas y a mí —igual que a mi hermano y a mis primos— se nos impulsó a estudiar. Tengo una prima historiadora, otra médico, otra futura economista, una hermana próxima licenciada en literatura inglesa… y una prima muy pequeña como para saber qué quiere ser en un futuro. Jamás se nos dijo que teníamos que casarnos, que debíamos ser madres.

Dicen que alguna vez mi abuelo fue un macho hecho y derecho. Yo recuerdo a un señor bonachón y complaciente, que ha terminado por ser el viejito más adorable y enamorado: vive por y para mi abuelita. Por otro lado, mi papá tiene algunas ideas retrógradas, pero jamás fue un macho mexicano. Un tiempo vivimos juntos, él y yo, y por su iniciativa hacíamos el quehacer. En mi casa, el que cocina es mi papá y ahora mi hermano. Yo jamás percibí, de niña y más grande, que hubiera una diferencia entre el trabajo de una mujer o de un hombre, que una vida valiera más que otra. Mi papá trabajaba en la CDMX y nosotros vivíamos en Cuernavaca. Lo veíamos los fines de semana, y el resto de los días, mi mamá se las arreglaba para resolver todo.

No conocí el feminismo hasta que entré a la universidad, y en un principio no me llamó la atención. Alguna vez creí que las feministas estaban locas, que creían que podían vivir sin hombres y eso me parecía un disparate. Después tuve un poco de empatía por el viejo feminismo, aquel de la década de 1960, el de Parks y De Beauvoir, el que me permitió votar y poder elegir una profesión. También, debo reconocerlo, llegué a llamar a algunas mujeres «feminazis». Consideraba la literatura de Ángeles Mastretta y Laura Esquivel algo que denominábamos «panochapower». En algún momento —qué pena me doy— llegué a llamarme misógina. Ahora cuando lo recuerdo, honestamente, siento asco por mí misma.

Por eso y retomando mi primera aclaración, este nuevo feminismo que vivo es para mí, ante todo, una búsqueda personal, una lucha conmigo misma. Creo que hay pleitos que no valen la pena, yo no voy a discutir si está bien que las cazafantasmas sean ahora mujeres o si James Bond debe ser una actriz; porque eso me resulta en verdad irrelevante. Lo que me parece deplorable es que un sujeto que ahora gobierna Estados Unidos diga que a las mujeres se les debe tocar sin preguntar, que millones de niñas en el mundo no puedan acceder a educación, que algunas religiones sigan considerando a la mujer un ser inferior, que sigamos sintiendo miedo al caminar por las noches porque en cualquier momento nos pueden atacar, que se mate a las mujeres por el simplemente de serlo. Eso es por lo que quiero pelear. Por un salario igualitario, las mismas oportunidades, para que aquellas que quieran ser madres reciban un trato digno y no se les despida de sus trabajos, por apoyos para madres solteras.

Tener un hijo varón fue también para mí una anagnórisis. Comprobé que la crianza y educación son fundamentales; y también, que los cerebros de hombres y mujeres funcionan en vías distintas. He procurado no marcar distinción de géneros con mi hijo: el otro día me comentó que quería casarse con el hijo de uno de mis amigos y le aclaré que primero tenía que ver si él también quería casarse. Le platiqué a la mamá del futuro esposo de mi hijo y ambas reímos mucho con la idea. No hubo prejuicios. Reconozco en ella, en la mamá de ese chiquillo, otra forma de ser mujer. Y la respeto.

Esa es mi batalla diaria: la empatía, el respeto. A lo mejor alguna de ustedes lee esto y piensa que soy una pendeja. Exijo respeto. Respeto la opinión de Luiselli si quiere disentir del feminismo; respeto a aquellas que sienten que tienen la verdad del feminismo y que sólo ellas pueden opinar; respeto a quienes toman algo de aquí y más de allá. Respeto a mi hermana que sigue viendo discriminación a las mujeres en todos lados. Respeto a mi madre que a sus 56 años también se está asumiendo como feminista. Respeto a quien todo esto le valga madres. Pero yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Voy a seguir buscando espacios para hacer sonar mi voz, voy a seguir trabajando y aportando el 50% de los gastos de mi casa, voy a seguir enfatizándole a Gabriel que hombres y mujeres son completamente iguales.

Hace poco terminé de escribir un libro de cuentos. Aseguro que es feminista. Lo cierto es que busqué describir a varias mujeres, varias situaciones y trate de no emitir juicios. Porque eso es lo que me encanta de ser mujer: esa capacidad de ser tan diferentes y tan iguales, esa amalgama de sentimientos e ideas; esas distancias y cercanías. Espero pronto verlo publicado. Ojalá que a alguien le agrade. Además de corregir excesivamente textos ajenos, es lo que sé hacer. Contar historias. Al menos lo intento.

Finalmente, como epílogo, quiero señalar —aunque esto saque algunas ronchas— que no estoy de acuerdo con la decisión de Café Tacuba de dejar de tocar «La ingrata». En tal caso, tendríamos que prohibir El padrino, porque Michael Corleone hace cosas terribles. O censurar «El Cobrador» de Fonseca, porque lo que narra ahí son crímenes atroces —contra hombres, pero principalmente contra mujeres—. Pero ese es otro ámbito… es el ámbito de la creación y en ese resquicio merecemos libertad. Como dije antes… lo respeto. Pero el sábado pasado, en la boda de unos queridos amigos —ella, una de las mujeres a la que más admiro y él, un hombre al que quiero hasta el infinito— cantamos y bailamos al ritmo de «Ingrata, no me digas que me quieres…» como sólo con esa canción puede hacerse.

La mente humana es muy compleja, ante un hecho traumatizante puede generar mecanismos de defensa para huir del dolor provocado, por ejemplo, en un niño que ha sufrido abuso sexual, violencia y crueldad de parte de quienes debieron protegerlo. Esos mecanismos de defensa desencadenan un trastorno disociativo o de identidad múltiple, es decir, la convivencia de una o más personalidades dentro de un mismo individuo.

Dentro de Kevin Wendell Crumb (James McAvoy) tres de sus 23 identidades luchan por tomar el control de su comportamiento, cada identidad con un propio patrón de conductas, habilidades y enfermedades. Así, vemos surgir en cuestión de segundos a Dennis el tipo duro, obsesivo y compulsivo; a Barry el homosexual diseñador de moda, a Patricia, una maniaca y fanática religiosa y a Hedwig, el niño de las calcetas rojas y admirador del rapero Kanye West.

Así, asistimos a una función de terror psicológico y suspenso que mantiene la tensión pero que también nos hace reír, que despierta emociones y que nos llama a la reflexión mientras vemos aparecer a la personalidad número 24, “la bestia”.

En palabras del director M. Night Shyamalan, el personaje de Kevin lo empezó a escribir hace unos 15 años y lo rescató hace dos para hacer una película completa. El desorden de trastorno disociativo es el más documentado científicamente y el objetivo de la película es exponer la versión más extrema de la separación mental, la habilidad para enfocarse en lo que se cree “y yo lo veo como un súper poder”.

“Somos lo que creemos que somos”, es el mensaje de la película, “si siempre pensamos que cosas malas nos suceden y nos concentramos en esa versión de nosotros mismos es lo que recibiremos”, afirma el cineasta.

Shyamalan acostumbra hacer un cameo en sus películas, en Fragmentado lo vemos como el conserje del edificio donde está el consultorio de la doctora que atiende a Kevin.

Indudablemente el personaje de Kevin da para más, quizá nos depara mayores sorpresas ya que el realizador hace un guiño a otra de sus películas Unbreakable (El protegido, año 2000).

Hace unos días, contra todo lo que soy, cualquier creencia o pronóstico, compré una bandera del América. Hace unos días, un chico entró a su secundaria, pistola en mano, con la intención de matar a profesores y alumnos, inició un tiroteó y finalmente se disparó en la cabeza.

Hace cuatro años tomé una decisión determinante en mi vida: quise ser madre. En mí fue un deseo sincero, un anhelo convencido y no una mera imposición social o un accidente. Creí que estaba lista. Ahora sé que jamás se está listo. Ser madre o padre es entrar en el terreno más ignoto de la vida humana. Toda una vida depende de ti. No se trata sólo de alimentarlo, de cambiarle los pañales, de ponerle un suéter si hace frío. Hay algo de lo que todos los padres debemos hacernos responsables, y lamentablemente creo que estamos fracasando: la educación de nuestros hijos.

Como sociedad, hemos fallado. Cuando un chico de secundaria tiene acceso a armas, las sabe usar, y con ellas ataca a sus compañeros, no es sólo él quien está mal, es todo el sistema. Un sistema que debe funcionar como reloj engrasado: en casa, en la escuela, en todas partes. ¿Cómo nos explicamos que un ser sin alma que se decía gobernador de una entidad del país, permitiera que se les inyectara agua a niños con cáncer simplemente para que él llenara sus cajas de huevo con millones de pesos? ¿Cómo es que una niña pueda morir inexplicablemente en una guardería de la Ciudad de México u otros son abusados por un miembro de la dirección y nos quedamos con los brazos cruzados?

Por otro lado y volviendo a lo básico, día a día me enfrento a una batalla. ¿Eso estará bien o estará mal? Me bombardean con información de una paternidad ocupada y amorosa, que debe permitir que sus hijos duerman en sus camas, que dictan que las madres pasen 24/7 al servicio de sus hijos, que los desteten cuando ellos mismos quieran porque eso es lo humanamente razonable. Por otro lado, leo estudios de que ser tan complacientes con los hijos crea seres irresponsables, que no saben enfrentar problemas. Veo a diario padres que prefieren entregarle a sus hijos teléfonos inteligentes con tal de que estén tranquilos, y también, el otro día, me tocó ver a una señora darle una chinga a su hijo de siete años porque no se callaba. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Cómo puedo crear una oportunidad para mi hijo de tres años en este mundo en el que ya no creo?

Cada quien debe ir tomando sus decisiones y mantenerse firme en ellas. Decir: yo nunca le voy a dar el celular al hijo suena contundente pero poco factible. Mejor ir ganando batallas y declarar por perdidas otras. Yo, por ejemplo, perdí esa. En el celular Gabriel sólo tiene permitido ver videos y casi todos son de dinosaurios o caricaturas. Hay que defender ciertas posiciones y en un afán de querer no ser tan estricta yo me volví permisiva, hasta que decidí tomar cartas en el asunto y recurrí a la muy célebre: yo soy la mamá y por eso me tienes que obedecer.

Sobre todo, quiero crear un espacio de respeto y amor. Trato de explicarle desde muy pequeño las cosas a mi hijo, a veces he llegado a extremos ridículos (como aquella vez que me solté toda una retahíla histórica del descubrimiento de América para que él me respondiera que el Cristóbal Colón del periódico mural de su escuela se parecía a Gokú), pero siempre he procurado ser honesta y real. Quiero que Gabriel sea consciente del mundo que le estoy heredando y, de cierta forma, que me perdone por haberlo hecho, por haberlo traído al mundo en un momento tan complicado de nuestra historia. Más que nada, anhelo que él encuentre aquello que lo llene y plazca (y aquí no digo que quiero que sea feliz porque para algunos la felicidad dejó de ser nuestro motivo de vida hace tiempo).

Por lo pronto, en menos de un mes cumple tres años y le estoy enseñando la importancia de tomar sus decisiones; estoy tratando que en este periodo de vida que está por iniciar, sí sea lo más feliz posible, porque para eso se es niño; para eso y para aprender. Y con el corazón roto que cargo a raíz de la realidad mundial y nacional, derribé todos mis dogmas y en el merísimo Estadio Azteca le compré por 25 pesos una bandera del América a mi hijo, porque de momento, eso lo hace feliz.

Últimamente he escuchado hablar mucho de la generación “blandita”, la de los niños y jóvenes que han sido y son sobreprotegidos por sus padres, los que a toda costa buscan evitar el “sufrimiento” de sus hijos, o bien, proporcionarles las mejores condiciones de vida desde muy pequeños.

La pregunta es: ¿a qué se deberá esto? En el ejercicio de la paternidad y del maternaje intervienen una serie de patrones que son aprendidos y en muchas ocasiones, repetidos inconscientemente.

En un intento –generacional- por romper antiguos patrones de crianza y, en el mejor de los casos, “reparar” historias, existen padres que se esfuerzan por no repetir aquello que ellos vivieron en su momento:

“Yo no quiero que mi hijo tenga las carencias que yo tuve”; “Quiero que él o ella realice lo que yo no pude lograr”.