En 1551, se creó la Real y Pontificia Universidad de México

Las comunidades eclesiásticas y civiles en la Nueva España, realizaron frecuentes solicitudes para lograr establecer una universidad en la Ciudad de México, donde se pudiera estudiar todo tipo de ciencia. Finalmente los reiterados pedidos fueron atendidos por la Corona Española, a través de una cédula real creada por Carlos V. La Real y Pontificia Universidad de México fue creada el 21 de septiembre de 1551 a semejanza de las universidades europeas de la época, dividida en facultades mayores y una menor. En las mayores se impartía Teología, Medicina, Leyes y Cánones, mientras que en la menor se estudiaba Arte y algunas cátedras de Lenguas indígenas y Astrología, entre otras.

Es Día Mundial del Alzheimer

En el año 2010 se estimó que alrededor de 35.6 millones de personas vivían con Alzheimer, para el año 2030 la cifra llegaría hasta los 65.7 millones. En el marco de estas estadísticas, la Organización Mundial de la Salud auspiciada por Alzheimer’s Disease International, proclamó el 21 de septiembre como el Día Mundial del Alzheimer. El objetivo de esta conmemoración es difundir información sobre la enfermedad, concientizar a la población y enfatizar que quienes la padezcan deben asistir a grupos de apoyo.

Es Día Internacional de la Paz

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró cada 21 de septiembre como el Día Internacional de la Paz y este día sirve como oportunidad para fortalecer los ideales de paz dentro de las naciones, así como también entre todas ellas y sus pueblos. Los Estados miembro de la ONU adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015, ya que comprendieron que no se llegaría a un mundo pacífico sin medidas que logren impulsar el desarrollo económico y social. A lo largo de este día, la ONU pide cese al fuego en zonas de combate para permitir la entrada de ayuda humanitaria.

Es Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano

Según aprobó la Cámara de Diputados en abril de 2019, cada 21 de septiembre se celebra el Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano. La iniciativa propuesta tres años antes, se debe al empresario y visionario Salvador Lutteroth González. este deporte se convirtió en uno de los espectáculos más populares en México, es reconocido como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México. Esta conmemoración destaca la lucha libre como una actividad que trasciende fronteras, hoy se ha convertido en sinónimo de la mexicanidad.

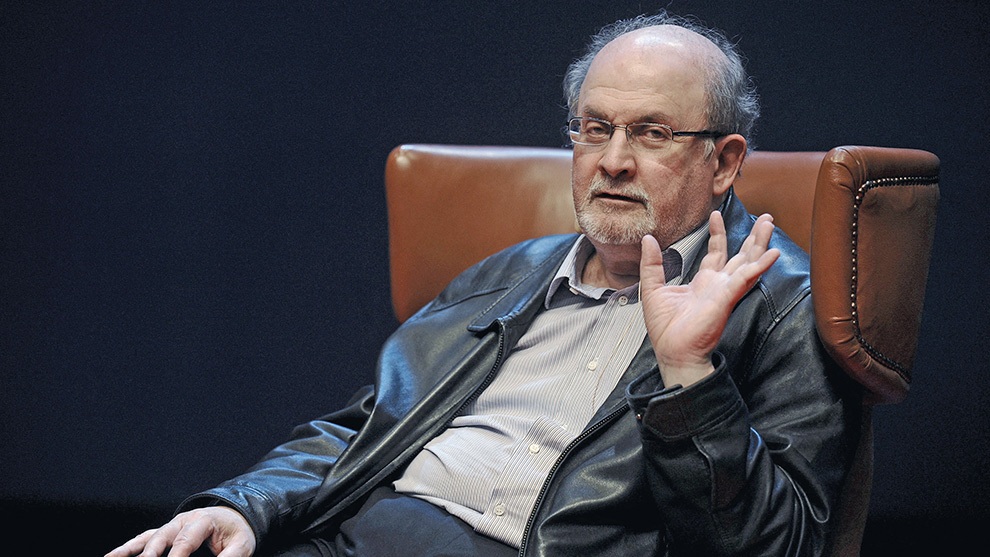

En 1918, nació Juan José Arreola

Reconocido ensayista, narrador y poeta mexicano, también estudió actuación en la Escuela de Teatro del INBA. Destacado como uno de los autores fundamentales de la literatura mexicana, era un refinado prosista que dejó cuentos, ensayos y La feria, una de sus novelas más emblemáticas. Su trabajo formó a toda una generación de escritores, sus mejores relatos se encuentran en Varía invención y Confabulario, que integra las grabaciones de la colección Voz Viva de México de la UNAM. Fue profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la universidad, recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1979 y el Premio UNAM en 1987, debido a su aportación artística y extensión de la cultura.

En 1866, nació H. G. Wells

Reconocido novelista, periodista, sociólogo e historiador. También se destacó como filósofo político y aunque su narrativa abordó temas diversos, es considerado el primer continuador de Julio Verne gracias a su ciencia ficción. Famoso pensador y activista, Wells era fiel creyente en la educación como herramienta fundamental para la transformación del mundo. Entre sus obras más emblemáticas, que también tuvieron un lugar en la pantalla grande se destacan: La máquina del tiempo, La isla del doctor Moreau, El hombre invisible y La guerra de los mundos.

En 1860, murió Arthur Schopenhauer

Fue un filósofo alemán que es considerado como el maestro del pesimismo profundo y uno de los más notables del siglo XIX. Desarrolló una filosofía post-kantiana y que aún hoy se mantiene como una de las más influyentes en el pensamiento de otros filósofos como Nietzsche y Freud. Enemigo de la dialéctica y del materialismo. Su obra más reconocida es “El mundo como voluntad y representación” (1819) y tuvo una gran influencia sobre el pensamiento económico durante muchos años, pero cobró importancia después de las revoluciones de 1848.

En 1912, nació Chuck Jones

Destacado dibujante americano, su carrera e ingenio le permitieron convertirse en el director de la división de animación en Warner Bros. Reconocido especialmente por su trabajo en los Looney Tunes y Merrie Melodies, creó una serie de personajes que se volvieron icónicos como Wile El Coyote, Henery Hawk, Pepe Le Pew, Marvin El Marciano, El Correcaminos y el Gallo Claudio. Realizó cerca de 300 filmes y fue nominado a 9 Premios de la Academia de los cuales ganó tres, además recibió un Premio Oscar por su trayectoria en 1996.

En 1934, nació Leonard Cohen

Reconocido músico, escritor, cantante y compositor, es considerado uno de los artistas más influyentes del folk estadounidense de 1960 y 1970. Inició su carrera musical con la ayuda de Juddy Collins, quien introdujo al por entonces prometedor escritor y poeta en los círculos musicales. Aprendió a tocar guitarra desde muy joven, fundó un grupo de música folk llamado Buckskin Boys. A lo largo de su carrera grabó 14 álbumes de estudio, forma parte del Salón de la Fama del Rock & Roll y también integra el de Compositores. En sus canciones se destacaron la fuerza y calidad literaria de sus letras, reforzadas por expresivas melodías que influyeron en muchos cantautores contemporáneos. Como escritor trascendió gracias a obras como: El juego favorito y Los hermosos vencidos, también escribió poemas que forman parte de su legado literario: La caja de especias de la Tierra, Parásitos del paraíso, Flores para Hitler, La energía de los esclavos y El libro de la misericordia, entre otros.

En 1972, nació Liam Gallagher

Reconocido músico británico, es miembro fundador de la banda Oasis junto a su hermano Noel Gallagher. Oasis es una de las bandas más importantes del movimiento de música Madchester, su disco debut fue Definitely Maybe. Se convirtió en el álbum más vendido en la historia de su país, después Liam continuó con su carrera como solista desde que Oasis se disolvió en 2009. Ganó el Premio Brit al mejor álbum británico en 1996, también obtuvo un MTV Europe Music Award al mejor artista de rock en 1997.

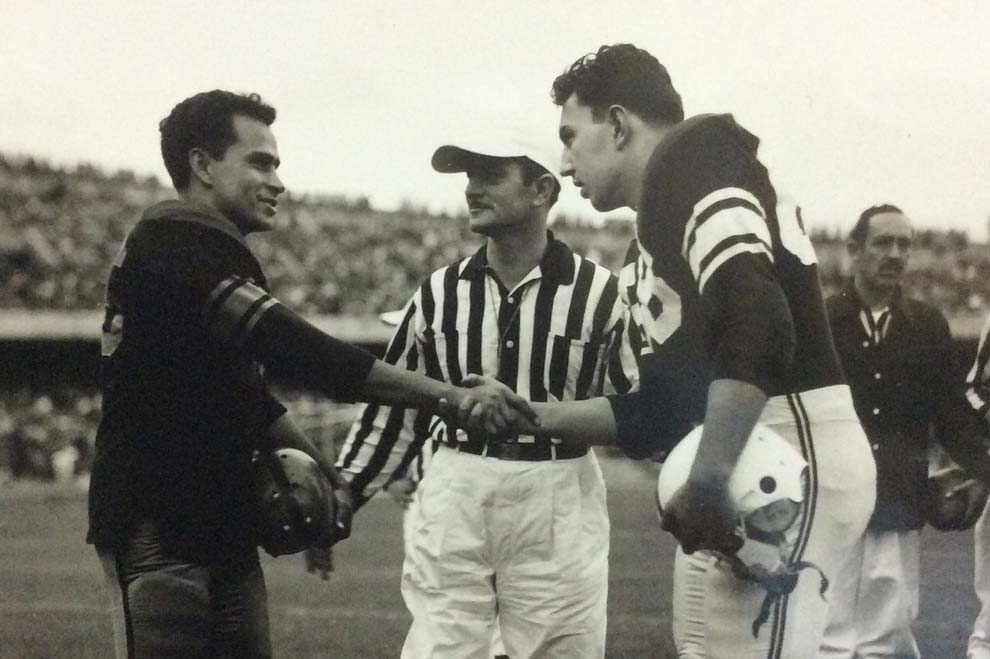

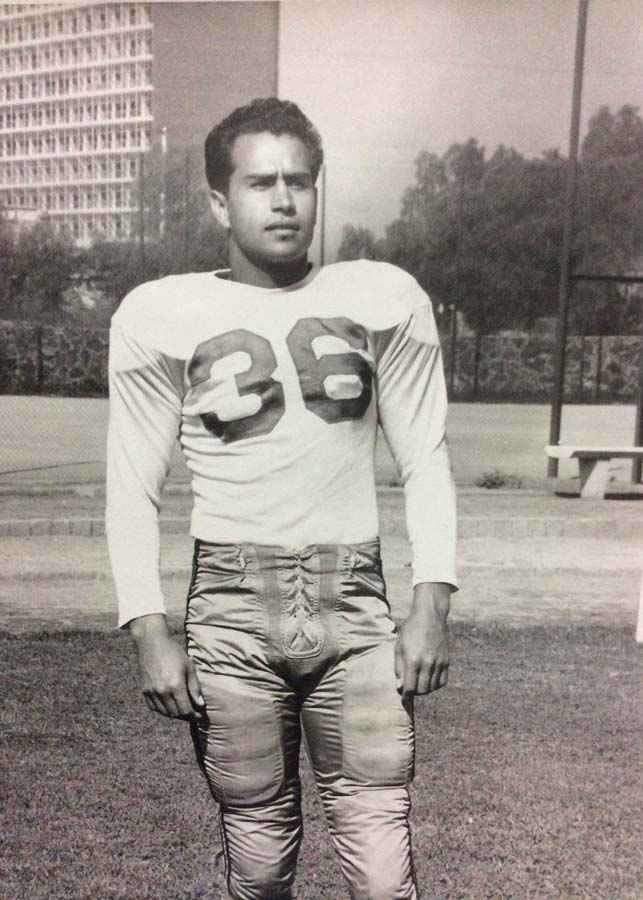

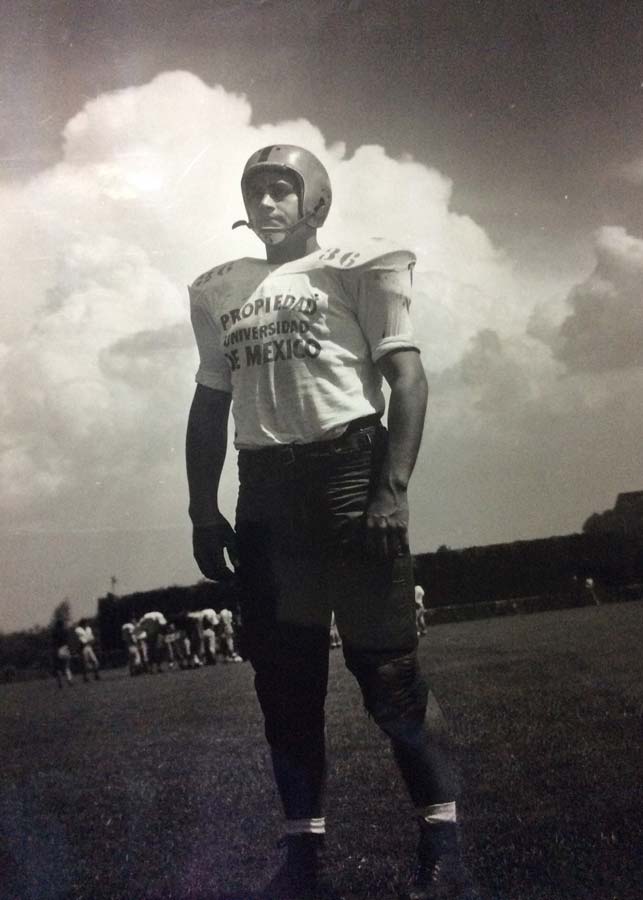

Fue el único jugador en la historia nombrado capitán por tres años: el Capitán Perico le llamaban. Fue el primero en pisar oficialmente el pasto del Estadio Olímpico Universitario, en noviembre de 1952, pues como capitán del equipo fue el primero en entrar al campo. Aquel juego fue por demás memorable, y García no dejó de animar a sus coequiperos para sacar la casta y derrotar a su eterno rival, el Politécnico, lo que se logró en los últimos momentos con un marcador de 20-19.

Fue el único jugador en la historia nombrado capitán por tres años: el Capitán Perico le llamaban. Fue el primero en pisar oficialmente el pasto del Estadio Olímpico Universitario, en noviembre de 1952, pues como capitán del equipo fue el primero en entrar al campo. Aquel juego fue por demás memorable, y García no dejó de animar a sus coequiperos para sacar la casta y derrotar a su eterno rival, el Politécnico, lo que se logró en los últimos momentos con un marcador de 20-19.

En conferencia de prensa a distancia, realizada en las instalaciones del SSN, ubicado en el Instituto de Geofísica (IGEO), Luis Quintanar Robles, secretario Académico de esta entidad, detalló que el sismo de hoy se suscitó en un sitio cercano al lugar donde el 19 de septiembre de 1985 ocurrió otro temblor de 8.1, cercano a la región de Colima. En esta ocasión se trató de un sismo de subducción -localizado a 63 kilómetros al sur de Coalcomán, Michoacán- donde la Placa de Cocos se desplazó bajo la Placa Norteamericana, por lo que dadas sus características es probable que produzca réplicas. Las pequeñas sacudidas continuarán en los próximos días; sin embargo, solo se percibirán en la zona próxima al epicentro.

En conferencia de prensa a distancia, realizada en las instalaciones del SSN, ubicado en el Instituto de Geofísica (IGEO), Luis Quintanar Robles, secretario Académico de esta entidad, detalló que el sismo de hoy se suscitó en un sitio cercano al lugar donde el 19 de septiembre de 1985 ocurrió otro temblor de 8.1, cercano a la región de Colima. En esta ocasión se trató de un sismo de subducción -localizado a 63 kilómetros al sur de Coalcomán, Michoacán- donde la Placa de Cocos se desplazó bajo la Placa Norteamericana, por lo que dadas sus características es probable que produzca réplicas. Las pequeñas sacudidas continuarán en los próximos días; sin embargo, solo se percibirán en la zona próxima al epicentro. Al hacer uso de la palabra, Octavio Gómez Ramos, jefe del Servicio Mareográfico Nacional, reportó que las costas de Manzanillo fueron las más afectadas por la generación de olas tipo tsunami, al alcanzar hasta 124 centímetros de altura. La estación de Zihuatanejo registró olas de hasta 82 centímetros, mientras que en Puerto Vallarta fueron de 42 centímetros de amplitud y en Acapulco alcanzaron 27.9 cm.

Al hacer uso de la palabra, Octavio Gómez Ramos, jefe del Servicio Mareográfico Nacional, reportó que las costas de Manzanillo fueron las más afectadas por la generación de olas tipo tsunami, al alcanzar hasta 124 centímetros de altura. La estación de Zihuatanejo registró olas de hasta 82 centímetros, mientras que en Puerto Vallarta fueron de 42 centímetros de amplitud y en Acapulco alcanzaron 27.9 cm.

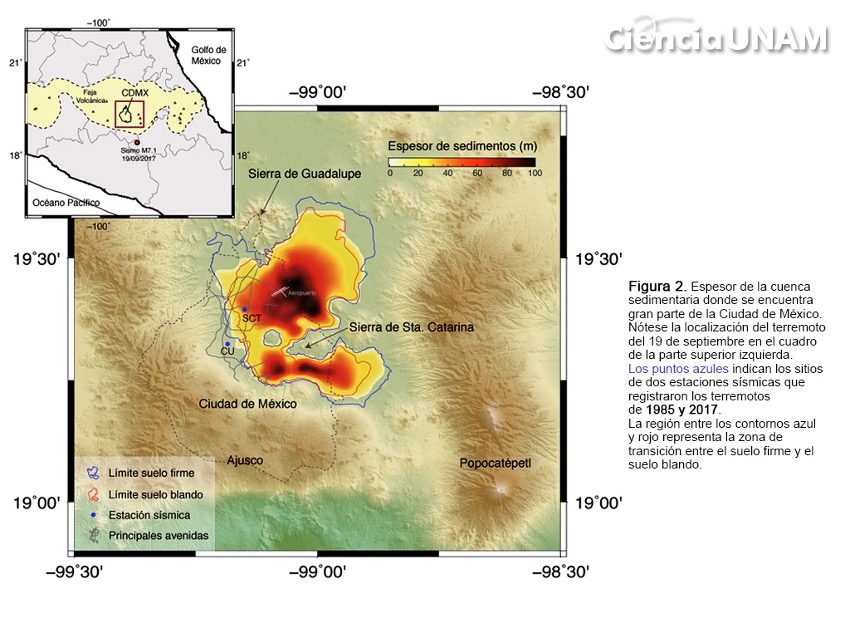

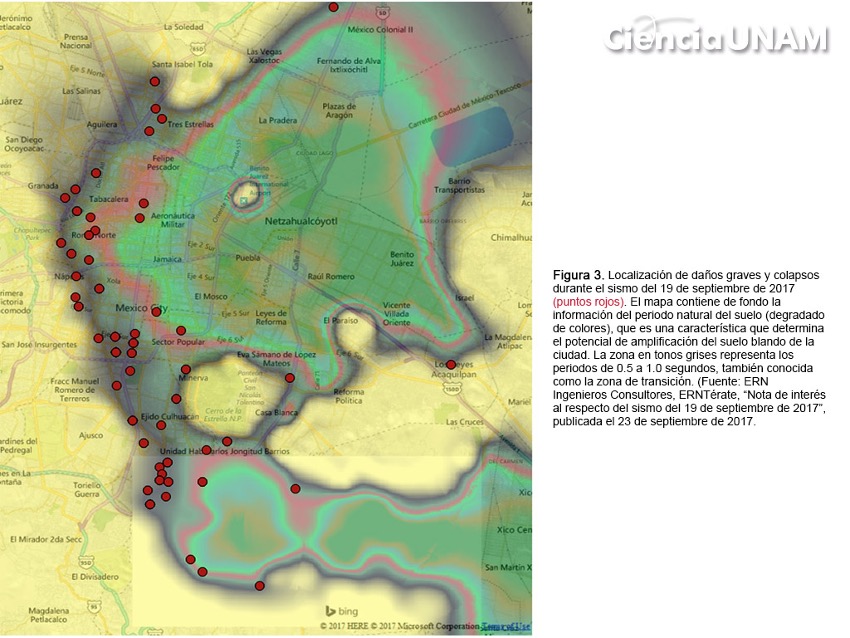

Elaborado por la empresa ERN

Elaborado por la empresa ERN

El IEV es un índice elaborado para medir varios parámetros de una erupción. Comprende valores en una escala de 0 a 9 y “se basa en aspectos como la magnitud (que es el volumen material emitido), la intensidad (que es la tasa de emisión de material por unidad de tiempo), la altura de la columna eruptiva, la descripción visual de la erupción, la cantidad de material inyectado a la tropósfera o estratósfera”.

El IEV es un índice elaborado para medir varios parámetros de una erupción. Comprende valores en una escala de 0 a 9 y “se basa en aspectos como la magnitud (que es el volumen material emitido), la intensidad (que es la tasa de emisión de material por unidad de tiempo), la altura de la columna eruptiva, la descripción visual de la erupción, la cantidad de material inyectado a la tropósfera o estratósfera”.