CulturaUNAM, a través de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural, te invita a participar en el foro ¿Qué aporta la cultura a la sociedad? Sostenibilidad y utilidad social de la cultura, coordinado por Amanda de la Garza, segunda entrega del programa Encuentros…, que se llevará a cabo del 1 al 4 de junio a las 11 am de manera virtual.

Los nodos virtuales se instauran teniendo en cuenta que la actual emergencia sanitaria ha colocado en el debate público la necesidad y exigencia de formular planes de emergencia en apoyo al sector cultural. Para la Cátedra es indispensable plantear una visión de largo plazo con el fin de impulsar una política cultural que conduzca al fortalecimiento del arte y de la cultura, en tanto motores de cambio social.

Durante cuatro días de sesiones virtuales, los participantes se reunirán para reflexionar y discutir en línea de la mano de expositores cómo la cultura es capaz de desencadenar procesos que fomentan la libertad de expresión, la diversidad cultural, al mismo tiempo que impulsa el empoderamiento y autodeterminación, tanto de las comunidades como de los sujetos.

El foro compuesto por conferencias magistrales, paneles, conversatorios y entrevistas, contará con la participación de Américo Castilla (Director académico Fundación TyPA, Argentina), Amanda de la Garza (Directora General de Artes Visuales-MUAC, UNAM), Claudia Zaldívar (Directora Museo Solidaridad Salvador Allende, Chile), María Belén Sáez de Ibarra (Directora de de Patrimonio Cultural y del Museo de Arte de la Universidad Nacional de Colombia), Ruth Estévez (Curadora y escritora, México), Monica Hoff (Artista, curadora e investigadora, Brasil), Luis Camnitzer (Artista, curador, Uruguay), Edinson Quiñones (Artista, Colombia), Colectivo Fuentes Rojas/ Bordando por la paz y la memoria. Una víctima, un pañuelo/ Elia Andrade-Olea (México), y Paula Duarte (Coordinadora general, Instituto de Liderazgo en Museos, México).

Semblanzas

Américo Castilla

Américo Castilla es el Director y creador de la Fundación TyPA. Secretario de Patrimonio Cultural de Argentina (2016), y previamente Director Nacional de Patrimonio y Museos de la Argentina (2003-2007). Director del Museo Nacional de Bellas Artes (2005-2007) donde logró con éxito modificar su estructura de funcionamiento. Dirigió el área cultural de la Fundación Antorchas (1992-2003). Co-director de la conferencia mundial: Museums and Libraries in an Era of Social Participation, Salzburgo, 2011. Como artista visual representó a la Argentina en bienales como San Pablo, París, y recibió, entre otros, los primeros premios nacional y municipal de grabado. Desde 2013 es el Director Académico del Laboratorio TyPA de Gestión en Museos. Es profesor honorario de la carrera de Museum Studies de la University of Leicester (GB). Dirigió el libro El Museo en Escena. Política y Cultura en América Latina (Ed. Paidós, Buenos Aires, 2010).

Amanda de la Garza

Actualmente se desempeña como directora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) y de la Dirección de Artes Visuales de la UNAM. Es historiadora y curadora de arte. Vive y trabaja en Ciudad de México. Tiene una Licenciatura en Sociología (UNAM) y un Postgrado en Ciencias Antropológicas (UAM-I) y en Historia del Arte – Estudios curatoriales (UNAM). En el contexto institucional, su práctica se ha centrado en instalaciones de video y exhibiciones de archivos. Ha curado las exposiciones de artistas conocidos, en colaboración con Cuauhtémoc Medina, incluidos Harun Farocki, Hito Steyerl, Jeremy Deller, Vicente Rojo y Leandro Katz. Ha dirigido varias comisiones de proyectos de artistas emergentes, tanto locales como internacionales: el colectivo Tlakolulokos, Verónica Gerber Bicecci, María José Argenzio y Oscar Santillán. Recientemente co-comisarió la Decimoséptima Bienal de Fotografía con el Centro de Imágenes; Lecturas de un terreno fracturado, la primera reseña de la colección de arte contemporáneo del Museo Amparo; y la comisión del colectivo Tlakolulokos para la Biblioteca Central de Los Ángeles, en el contexto de la iniciativa LA/LA de Pacific Standard Time de la Fundación Getty.

Claudia Zaldivar

Claudia Zaldívar es historiadora del arte y especialista en políticasculturales. Actualmente es Directora del Museo de la Solidaridad Salvador Allende y fue Directora de la Galería Gabriela Mistral (gGM), del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), Chile (2002 – 2010). Entre otras exposiciones ha organizado Juan Downey: Instalaciones, Dibujos y Videos, Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago, Chile (1995); JAAR/SCL/2006, Sala de Arte Telefónica – gGM, Santiago, Chile (2006); Chille de Yoshua Okón (2009) y Made in Chile de Josep-Maria Martín (2010), ambas en gGM. Ha coordinado coloquios internacionales como Arte y Política, en conjunto con Nelly Richard y Pablo Oyarzún (2004); y Utopía(s), División de Cultura, Ministerio de Educación, Santiago, Chile (1993). Editora de catálogos de exposiciones de la Galería Gabriela Mistral (2002-2010); co-editora de Arte y Política, CNCA, Chile (2005); editora del catálogo razonado Museo de la Solidaridad Chile (2013); y co-editora del catálogo razonado Museo Internacional de la Resistencia Salvador Allende 1975-1990, junto a Caroll Yasky, entre otros. En 1991 realizó la investigación Museo de la Solidaridad, como tesis de grado para su Licenciatura en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile.

María Belén Sáez de Ibarra

Curadora y gestora cultural. Abogada socio economista de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá. Maestría en Derecho Ambiental e Internacional en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos (SOAS), de la Universidad de Londres. Ha sido profesora de la Maestría en Estudios Culturales de la Universidad Javeriana y de Políticas del Arte en la Universidad de los Andes. Después de algunos años a cargo de la oficina de Artes visuales en el Ministerio de Cultura en Colombia, y de asesorar a este ministerio en la Dirección de Patrimonio y en el Despacho del Viceministro, está a cargo desde 2007 de la Dirección de Patrimonio Cultural en la Universidad Nacional de Colombia que programa y dirige el Museo de Arte (contemporáneo), el Auditorio León de Greiff (sala de música acústica de gran escala) y el Claustro de San Agustín (edificio colonial dedicado a colecciones del patrimonio cultural). Trabajando transdiciplinariamente ha enfocado este programa público a la puesta en marcha de encargos o comisiones artísticas y la producción de grandes proyectos experimentales, involucrando equipos colaborativos para trabajar en investigación a largo plazo. Una de las líneas de investigación con la que está tratando es el proyecto “Selva Cosmopolítica”. Ha sido parte de los procesos curatoriales en la Bienal de Sao Paulo y La Habana, y curado exposiciones que se relacionan con el espacio y la instalación a gran escala; también producciones musicales y teatrales tanto clásicas como contemporáneas. Actualmente hace parte del equipo curatorial de la Bienal de Shanghai (2018). Ha trabajado por años con artistas como Álvaro Barrios, Ryoji Ikeda, Clemencia Echeverri, José Alejandro Restrepo, Miguel Ángel Rojas, Úrsula Biemann, Doris Salcedo, Heiner Goebbels, entre otros.

Ruth Estévez

Curadora, escritora y co-curadora de la 34ª Bienal de São Paulo 2020. Su enfoque curatorial está influenciado por su interés en la relación histórica entre el teatro y las artes visuales. Es curadora en el Museo de Arte Rose en Boston. Es co-curadora de Idiorhythmias, un programa de actuación, música, poesía y texto en el MACBA de Barcelona (2019-2020). Fue directora y curadora en REDCAT / CalArts en Los Ángeles de 2012 a 2018. En REDCAT ha trabajado con artistas como Javier Téllez, João Maria Gusmão + Pedro Paiva, Allora & Calzadilla, Pedro Barateiro, Quinn Latimer, Hector Zamora, Andres Jaque entre muchos otros. Curó exposiciones colectivas y programas públicos comisariados como Hotel Theory (2015), (comisariada con Sohrab Mohebbi) enfocada en el desempeño de la teoría en el arte contemporáneo; Chalk Circles (2017), (una exposición curada conjuntamente con José Luis Blondet), que analiza las metodologías de actuación en el siglo XX. También organizó un proyecto dedicado a las obras de teatro político inexploradas del artista latinoamericano León Ferrari. Antes de REDCAT, fue curadora en jefe del museo Carrillo Gil en la Ciudad de México (2007-2012), donde también fundó LIGA, Space for architecture (2010-), una plataforma sin fines de lucro centrada en la experimentación en arquitectura, urbanismo y arte público. Actualmente vive entre la Ciudad de México y Boston.

Mônica Hoff

Vive y trabaja entre Porto Alegre y Florianópolis, Brasil. Artista, curadora e investigadora. Es co-fundadora del espacio Embarcação, en Florianópolis, y colaboradora de la Galeria Península, en Porto Alegre. Mestre en História, Teoria y Crítica del Arte por la Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, actualmente hace su doctorado en Procesos Artísticos Contemporáneos en el Programa de Posgrado en Artes Visuales de la Universidade do Estado de Santa Catarina, en Florianópolis, con investigación sobre artists-run art schools y como metodologías artísticas se convierten en pedagogías instituyentes. Entre 2006-2014 ha coordinado el departamento de educación y programas públicos de la Bienal del Mercosul, en Porto Alegre, integrando también el equipo curatorial de la novena edición de la muestra, Weather Permitting, en 2013. Desde 2014, organiza con la comisaria brasileña Fernanda Albuquerque, el Laboratório de Curaduría, Arte e Educación, con ediciones hechas en Porto Alegre, Florianópolis, Rio de Janeiro, Vitória y São Paulo. Y desde 2016 los proyectos Taller Público de Preguntas, en Florianópolis; y No soy de aquí, ni de sou allá – gestión, curaduría y residencia artística en red, con espacios de arte autónomos de Porto Alegre (Galeria Península), São Paulo (Pivô), Rio de Janeiro (Saracura + Museu Bispo do Rosário), Liberdade-MG (Terra Una) y Belém (Fotoativa); en los cuales actúa como comisaria. En los últimos años ha impartido conferencias y talleres y participado en publicaciones organizados por instituciones como Matadero Madrid, Museo Picasso Málaga, Liverpool Biennial, Bienal de Cuenca, Bienal da Bahia, Colección Cisneros, New Museum/NY, De Appel Arts Centre, NC-Arte, Alumnos 47, Museu de Arte do Rio (MAR), Escuela de Garaje – Laagencia, 32a Bienal de São Paulo, Museo de Arte de São Paulo (MASP), SESC, Fondazione Antonio Ratti, Museo ThyssenBornemisza, MACBA, MALBA, entre otros. Ha publicado tres libros: Pedagogia no Campo Expandido, organizado con Pablo Helguera, en 2011; y Manual para curiosos y la antología La Nube, con Sofía Hernandez Chong Cuy, en 2013. Actualmente prepara tres nuevos proyectos: Escuela Extraordnaria, una escuela de arte comisionada a 3 artistas brasileños, que organiza con la comisaria brasileña Kamilla Nunes; Trabajos caseros, plataforma de archivo, debate y presentación de experiencias artísticas que discuten las relaciones entre trabajo, trabajo de arte y trabajo de casa, con Valquíria Prates, educadora y comisaria brasileña; y Escola de Surf-etc, una escuela-camping de arte-etc, para artistas y sus hijas y hijos, con programa anual y estructura nómada, cuya primera edición va a pasar en Florianópolis en 2017.

Luis Camnitzer

Artista, docente, ensayista y crítico. Emigrado al Uruguay con 1 año de edad, se formó allí en Bellas Artes y Arquitectura. Estudió grabado y escultura en la Academia de Munich 1957. En 1964 fue a Nueva York con una beca Guggenheim y reside allí desde entonces. Representó al Uruguay en la Bienal de Venecia de 1988, y participó en la Bienal del Whitney Museum of American Art (NY), en Documenta XI en Kassel y las bienales de Sao Paulo y de Mercosur en Porto Alegre, entre otros. Además se desempeñó como curador The Drawing Center (NY) desde 1999 hasta 2006 y del proyecto pedagógico de la 6ª Bienal de Mercosur

en 2007 (Porto Alegre). Es profesor emérito de la State University of New York, College at Old Westbury. Presentemente es el curador pedagógico de la Fundación Iberé Camargo de Porto Alegre. Entre sus libros se encuentran New Art of Cuba (Texas University Press, 1994/2004) y Conceptualist Art in Latin America: Didactics of Liberation (University of Texas Press, 2007) que fue publicado en español (Didáctica de la liberación: Arte conceptualista Latinoamericano) por CENDEAC en Murcia (2009).

Edinson Quiñones

Artista Plástico, plantea su obra como la experiencia de su vida. Es egresado de la Universidad del Cauca, se ha desempeñado como gestor cultural, curador y conferencista de curadurías blandas de espacios alternativos para jóvenes artistas. Ha participado en diferentes exposiciones nacionales e internacionales y ha dado conferencias y talleres en diferentes ciudades de Colombia. Recibió la distinción Experiencia exitosa: Artista hecho en casa (2013), del Ministerio de Cultura. En el mismo año realizó la coordinación pedagógica para la región Pacífico del proyecto A la Par15. Preproducción de los Salones Regionales, Ministerio de Cultura-Entre las Artes. Actualmente vive y trabaja en Popayán, está representado por la Galería Valenzuela Klenner, de Bogotá y es el representante legal de Colectivo 83.

Paula Duarte

Curadora y Gestora de arte moderno y contemporáneo latinoamericano. Licenciada en Conservación y Restauración de Bienes Muebles, por la Universidad Externado de Colombia, Maestra en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, egresada de la séptima generación del Diplomado en Formación Ejecutiva para Líderes Culturales y de Museos del Instituto de Liderazgo en Museos. Desde marzo del presente año es Coordinadora General del Instituto de Liderazgo en Museos, A.C y del Programa de Estudios Curatoriales de la Maestría en Historia del Arte, UNAM. Encargada del despacho de dirección (agosto 2018-febrero 2019), subdirectora (julio 2015- julio 2018) y curadora (enero 2014 – Julio 2015) del Museo de Arte Carrillo Gil. Subdirectora y coordinadora de exposiciones del Museo de los Pintores Oaxaqueños (2011-2013). Asesora y coordinadora de exposiciones del espacio independiente La Calera Oaxaca (2009 – 2014). Dentro de su haber cuenta con más de una veintena de proyectos expositivos enfocados a la investigación y reflexión de las prácticas del arte moderno y contemporáneo latinoamericano. Ha escrito y dictaminado artículos para publicaciones especializadas en arte, así mismo ha participado de diversas plataformas de difusión y selección de arte contemporáneo a nivel nacional e internacional. Hace parte del consejo curatorial de Salón Acme desde 2014. Co Fundadora y curadora de Oaxaca Múltiple y consejera externa del Consejo Técnico de Posgrado de Historia del Arte de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Actualmente participa en el programa pedagógico de la Bienal Femsa, el inestimable azar.

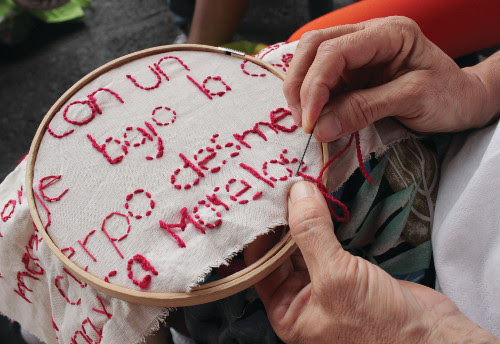

Colectivo Fuentes Rojas/ Bordando por la paz y la memoria. Una víctima, un pañuelo/ Elia Andrade-Olea

El objetivo de esta iniciativa consiste en proponer un acercamiento simbólico de todas (las y los) muertes trágicas que llevamos en estos últimos años dentro del marco de la guerra contra el narcotráfico o crimen organizado, estrategia errónea, pues ha dejado a su paso la muerte de más de 80,000 personas. Este proyecto pretende dar una presencia no mediatizada a las víctimas de la violencia en nuestro país, generando un memorial. Los bordados se trabajan sobre pañuelos blancos con hilo rojo; el pañuelo por lo que simbólicamente puede despertar (despedida, lágrimas) y el hilo rojo como hilo de sangre. Los bordados se llevan a cabo en espacios públicos como plazas y parques, donde la gente de a pie pueda acercarse y participar en el bordado, logrando generar un espacio en el que el encuentro con el otro es vital, donde se comparten historias, silencios, lágrimas además de reflexiones en torno a la situación política de nuestro país. Un espacio para cuestionar y donde nosotros como ciudadanos hacemos frente a esta situación. Es un proyecto en donde la propia acción de bordar potencia la introspección, atención y calma que abren el espacio necesario para compartir y reflexionar con “el otro”.

Graciela de la Torre

Es actualmente Titular de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fue Directora General de Artes Visuales en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC). Además, fue directora del Museo Nacional de San Carlos, donde creó los primeros servicios educativos formales para museos de arte. Y también, fue directora del Museo Nacional de Arte, donde coordinó el proceso de renovación conocido como “Munal 2000”. Ha desarrollado actividades relacionadas con la enseñanza en La Esmeralda, la Universidad Iberoamericana (UIA), la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y la UNAM, y ha impartido talleres nacionales relacionados con la museología y la educación cultural y el marketing. Miembro del Comité Internacional de Museos y Colecciones de Arte Moderno (CIMAM), la Asociación Americana de Directores de Museos de Arte (AAMD) y el Foro Internacional de Mujeres de México (IWF). Representante en México del International Museum Institute (IMI), un programa desarrollado por la Universidad del Sur de California (USC) y la UNAM. Es miembro de los capítulos de la Federación de Amigos de los Museos, Ciudad de México y Guadalajara. Miembro del Institute for Museum Leadership (ILM), donde también se desempeña como Secretaria de la Junta. Ganadora del primer lugar en el Primer Concurso de Críticos de Arte, organizado por la UIA, y el Premio ICOM (Consejo Internacional de Museos). La Fundación Olga y Rufino Tamayo le otorgó el reconocimiento “SUMA09” “por su trabajo dedicado a favor del arte contemporáneo en México”.