Estudios académicos revelan que los males causados por virus o bacterias, dificultad para conciliar el sueño y depresión son algunas de las consecuencias que pueden sufrir las personas expuestas a ambientes ruidosos.

Los académicos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Everardo Camacho y Claudia Vega Michel, han trabajado desde hace varios años en el tema del estrés y su relación con la exposición continua al estrépito.

Efectivamente el ruido molesta, pero además, ahora se sabe que de manera indirecta también puede provocar que las personas desarrollen enfermedades por virus o bacterias, afecten la calidad de su sueño y consuman más alcohol.

Este conocimiento ha sido posible gracias a la reunión de las ciencias exactas y la psicología, y se enriquece con las investigaciones que realizan estos académicos del Departamento de Psicología, Educación y Salud del ITESO.

Entre sus conclusiones está la certeza de que existen diferencias entre los niveles de estrés de las personas que se exponen de forma crónica a sobredosis de ruido –más de 85 decibeles—y las que permanecen en ambientes silenciosos y, por eso mismo, relajadas.

Hace cinco años, Everardo Camacho y Sergio Galán Cuevas, académicos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, compilaron una serie de artículos y publicaron Estrés y salud: investigación básica y aplicada (Ed. Manual Moderno, 2012).

Dentro de ese libro, Camacho y Claudia Vega publicaron una revisión sistemática sobre diversas investigaciones alrededor del mundo que documentan la relación entre el ruido y el estrés.

“Además, nos dimos cuenta de que hay un problema de ruido en la ciudad. Un severo problema provocado por los vehículos automotores —que provocan 80 por ciento de la estridencia—, aviones y, por supuesto, talleres y antros”, relatan.

De ahí nació el interés de enriquecer las investigaciones locales sobre los niveles de estrés relacionados con el ruido y la salud.

En 2016, se publicó su investigación “Análisis de zonas ruidosas urbanas, contra zonas no ruidosas, con respecto a niveles de cortisol, depresión, horas de sueño y consumo de alcohol”.

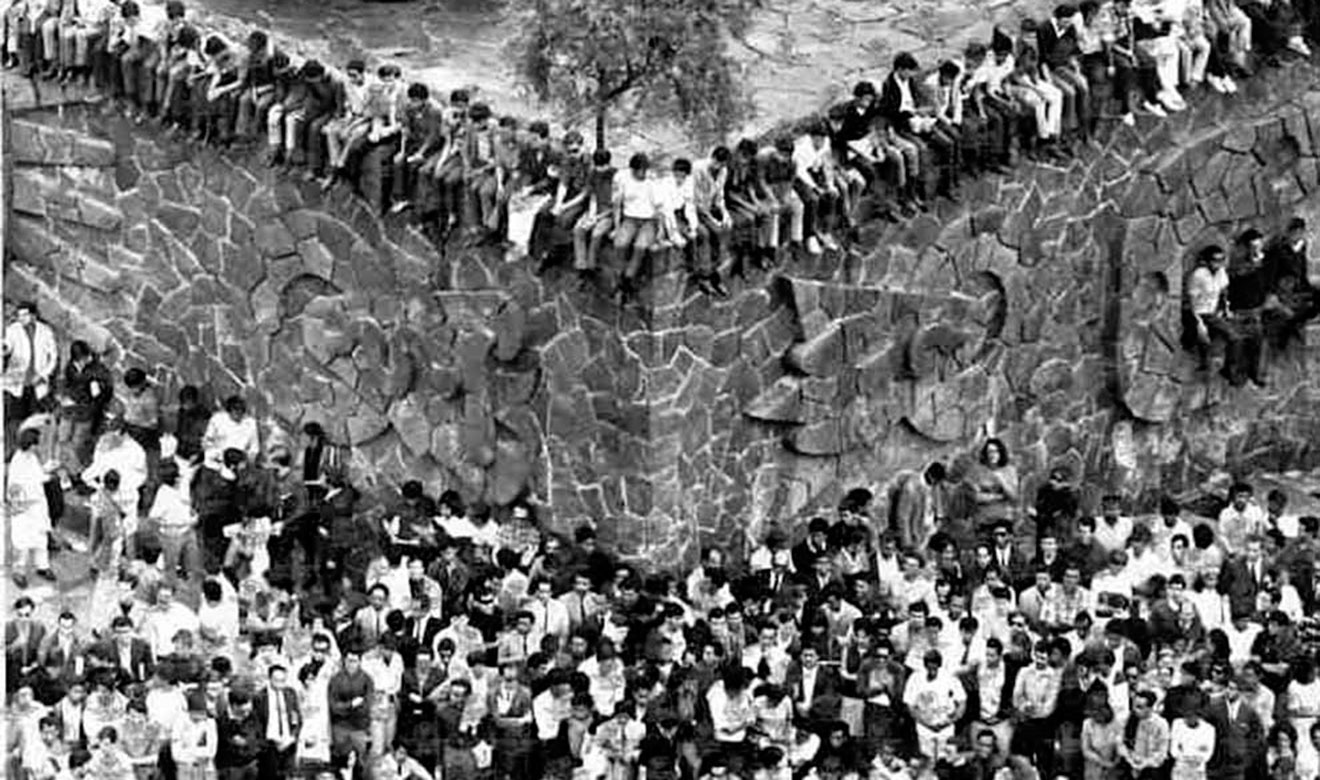

Los especialistas se preguntaban si los habitantes cotidianos de tres espacios de la ciudad donde los sonidos están arriba de los 85 decibeles, por lo menos ocho horas diarias, durante cinco años o más, tienen mayores niveles de estrés.

Así como hábitos de conducta distintos que los que hacen su vida en tres zonas que no pasan los 65 decibeles, que es lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los investigadores realizaron su estudio a partir de reportes de hábitos de vida y el análisis de la hormona cortisol, que se concentra en la saliva y se eleva ante los estímulos estresores.

El cortisol tiene una respuesta adaptativa que, ante el estrés, produce cambios metabólicos en el organismo: apaga nuestro sistema inmunológico.

Es importante decir que un apagón prolongado no ocurre ante situaciones esporádicas que nos causan agobio como una junta, examen, o un ruido estruendoso repentino, sino con situaciones crónicas.

La investigación sobre el ruido como estresor es formidable porque, a través de la observación de la saliva, reúne a las llamadas ciencias duras o exactas con las del comportamiento. Y porque estos análisis, los de saliva y cortisol, se hacen en los laboratorios del ITESO.

A su vez, la explicación del ruido como causante de estrés, y del estrés como causante de afecciones físicas es fascinante, entre otras muchas razones, porque habla de cómo funciona el cuerpo humano.

Para funcionar, el sistema inmunológico requiere mucha energía. Al mismo tiempo, el sentido positivo del estrés es la generación de una alerta para la supervivencia, que también requiere altas dosis de vigor, por ejemplo, huir ante un peligro.

Cuando nos sometemos al estrés crónico, la vigilia o el apagón inmunológico es crónico. Esto favorece que una bacteria o un virus ingresen al organismo y lo ataquen, destacan los investigadores.

Todo, sin contar con que las ondas del ruido tienen efectos en el corazón y el sistema circulatorio, y la exposición continua a través de audífonos está provocando que los jóvenes vayan a llegar casi sordos a los 40 años, según investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En el caso de la investigación del ITESO, Camacho y Vega tomaron muestras de saliva de los participantes, cuatro veces al día. Luego, a través de la prueba conocida como Elisa, revisaron de cerca los salivazos, con un microscopio, y continuaron una serie de pasos metodológicos rigurosos.

Entre ellos, entrevistaron a los dueños de la saliva sobre sus comportamientos cotidianos. Entonces, descubrieron que los que se exponen de manera cotidiana al ruido de la calle —ocho horas diarias, durante un mínimo de cinco años—, duermen una hora más y consumen una cantidad mayor de cerveza.

Estos datos no resultaron significativos, por lo cual quedaron como una línea de investigación abierta para el futuro.

Lo que sí se demostró fue la relación entre la exposición al ruido y el gasto de cortisol en la saliva. Los más expuestos a los sonidos estridentes sufren más estrés y, por lo tanto, son más vulnerables a padecer enfermedades físicas.

Tras concluir su trabajo, Everardo Camacho y Claudia Vega afirman que es importante que las personas identifiquen si están expuestas a un lugar ruidoso de manera continua. “Hay gente que cree que se habitúa y no es cierto; lo que pasa es que va perdiendo la audición y escucha menos ruido”.

Después de la identificación del problema se tendría que pasar a la acción, dicen. Por ejemplo, al uso de tapones y aditamentos que ayuden a disminuir el impacto de la estridencia, y a la realización de actividades para afrontar el estrés, como el ejercicio físico y las actividades recreativas en lugares no ruidosos, por supuesto.

También existen aplicaciones telefónicas con las que es posible calcular los decibeles para conocer cuál es la exposición cotidiana al bullicio (goo.gl/0tjKOH) para pedir la intervención de las autoridades, cuando es necesario.

Lo ideal sería que en la Zona Metropolitana de Guadalajara existiera un mapa del ruido, como el que ya funciona en la Ciudad de México.

Con sus estudios, estos académicos del ITESO contribuyen a hacer más evidente el contaminante más invisible según la OMS: el ruido. Camacho afirma que los estudios continuarán. Como ocurre con la ciencia, la investigación genera ciertos conocimientos, pero formula nuevas preguntas.