Soy una neófita en esto del feminismo. Eso es lo primero que quiero aclarar. Lo segundo es que esto no es para nada un discurso dogmático, es una simple explicación y búsqueda personal. Es lo bueno de ser un cero a la izquierda en esto de la opinión pública y las polémicas intelectuales.

He rastreado mi historia para comprender por qué no me consideraba feminista. Tal vez porque en mi casa no existía eso, como tampoco el machismo. De cierta manera, en la teoría nos regía el heteropatriarcado —mi madre fue toda la vida, hasta hace poco, ama de casa de tiempo completo; mi abuela estudió una carrera técnica para ser secretaria, pero trabajó muy poco. Ambas dependieron en lo económico de sus maridos—, pero en la práctica, funcionábamos como un matriarcado. Mi familia materna, que fue la que me rodeó más tiempo durante mi infancia y juventud, está compuesta en su mayoría por mujeres. Una de mis tías terminó la carrera profesional de arquitecta y desde que egresó hasta ahora, aún con tres hijos de por medio, ha ejercido. Las otras dos siempre trabajaron, fuera como fuera. A mi hermana, a mis primas y a mí —igual que a mi hermano y a mis primos— se nos impulsó a estudiar. Tengo una prima historiadora, otra médico, otra futura economista, una hermana próxima licenciada en literatura inglesa… y una prima muy pequeña como para saber qué quiere ser en un futuro. Jamás se nos dijo que teníamos que casarnos, que debíamos ser madres.

Dicen que alguna vez mi abuelo fue un macho hecho y derecho. Yo recuerdo a un señor bonachón y complaciente, que ha terminado por ser el viejito más adorable y enamorado: vive por y para mi abuelita. Por otro lado, mi papá tiene algunas ideas retrógradas, pero jamás fue un macho mexicano. Un tiempo vivimos juntos, él y yo, y por su iniciativa hacíamos el quehacer. En mi casa, el que cocina es mi papá y ahora mi hermano. Yo jamás percibí, de niña y más grande, que hubiera una diferencia entre el trabajo de una mujer o de un hombre, que una vida valiera más que otra. Mi papá trabajaba en la CDMX y nosotros vivíamos en Cuernavaca. Lo veíamos los fines de semana, y el resto de los días, mi mamá se las arreglaba para resolver todo.

No conocí el feminismo hasta que entré a la universidad, y en un principio no me llamó la atención. Alguna vez creí que las feministas estaban locas, que creían que podían vivir sin hombres y eso me parecía un disparate. Después tuve un poco de empatía por el viejo feminismo, aquel de la década de 1960, el de Parks y De Beauvoir, el que me permitió votar y poder elegir una profesión. También, debo reconocerlo, llegué a llamar a algunas mujeres «feminazis». Consideraba la literatura de Ángeles Mastretta y Laura Esquivel algo que denominábamos «panochapower». En algún momento —qué pena me doy— llegué a llamarme misógina. Ahora cuando lo recuerdo, honestamente, siento asco por mí misma.

Por eso y retomando mi primera aclaración, este nuevo feminismo que vivo es para mí, ante todo, una búsqueda personal, una lucha conmigo misma. Creo que hay pleitos que no valen la pena, yo no voy a discutir si está bien que las cazafantasmas sean ahora mujeres o si James Bond debe ser una actriz; porque eso me resulta en verdad irrelevante. Lo que me parece deplorable es que un sujeto que ahora gobierna Estados Unidos diga que a las mujeres se les debe tocar sin preguntar, que millones de niñas en el mundo no puedan acceder a educación, que algunas religiones sigan considerando a la mujer un ser inferior, que sigamos sintiendo miedo al caminar por las noches porque en cualquier momento nos pueden atacar, que se mate a las mujeres por el simplemente de serlo. Eso es por lo que quiero pelear. Por un salario igualitario, las mismas oportunidades, para que aquellas que quieran ser madres reciban un trato digno y no se les despida de sus trabajos, por apoyos para madres solteras.

Tener un hijo varón fue también para mí una anagnórisis. Comprobé que la crianza y educación son fundamentales; y también, que los cerebros de hombres y mujeres funcionan en vías distintas. He procurado no marcar distinción de géneros con mi hijo: el otro día me comentó que quería casarse con el hijo de uno de mis amigos y le aclaré que primero tenía que ver si él también quería casarse. Le platiqué a la mamá del futuro esposo de mi hijo y ambas reímos mucho con la idea. No hubo prejuicios. Reconozco en ella, en la mamá de ese chiquillo, otra forma de ser mujer. Y la respeto.

Esa es mi batalla diaria: la empatía, el respeto. A lo mejor alguna de ustedes lee esto y piensa que soy una pendeja. Exijo respeto. Respeto la opinión de Luiselli si quiere disentir del feminismo; respeto a aquellas que sienten que tienen la verdad del feminismo y que sólo ellas pueden opinar; respeto a quienes toman algo de aquí y más de allá. Respeto a mi hermana que sigue viendo discriminación a las mujeres en todos lados. Respeto a mi madre que a sus 56 años también se está asumiendo como feminista. Respeto a quien todo esto le valga madres. Pero yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Voy a seguir buscando espacios para hacer sonar mi voz, voy a seguir trabajando y aportando el 50% de los gastos de mi casa, voy a seguir enfatizándole a Gabriel que hombres y mujeres son completamente iguales.

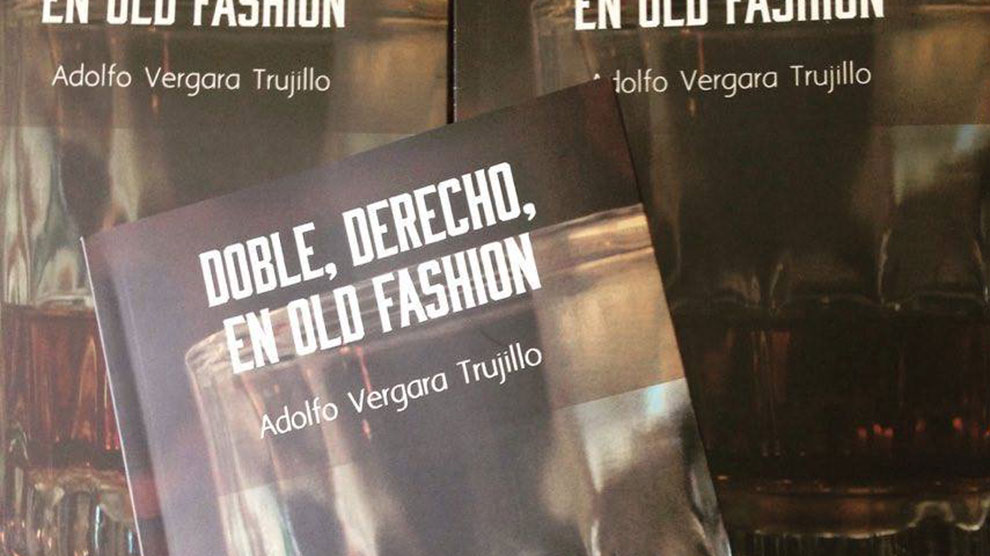

Hace poco terminé de escribir un libro de cuentos. Aseguro que es feminista. Lo cierto es que busqué describir a varias mujeres, varias situaciones y trate de no emitir juicios. Porque eso es lo que me encanta de ser mujer: esa capacidad de ser tan diferentes y tan iguales, esa amalgama de sentimientos e ideas; esas distancias y cercanías. Espero pronto verlo publicado. Ojalá que a alguien le agrade. Además de corregir excesivamente textos ajenos, es lo que sé hacer. Contar historias. Al menos lo intento.

Finalmente, como epílogo, quiero señalar —aunque esto saque algunas ronchas— que no estoy de acuerdo con la decisión de Café Tacuba de dejar de tocar «La ingrata». En tal caso, tendríamos que prohibir El padrino, porque Michael Corleone hace cosas terribles. O censurar «El Cobrador» de Fonseca, porque lo que narra ahí son crímenes atroces —contra hombres, pero principalmente contra mujeres—. Pero ese es otro ámbito… es el ámbito de la creación y en ese resquicio merecemos libertad. Como dije antes… lo respeto. Pero el sábado pasado, en la boda de unos queridos amigos —ella, una de las mujeres a la que más admiro y él, un hombre al que quiero hasta el infinito— cantamos y bailamos al ritmo de «Ingrata, no me digas que me quieres…» como sólo con esa canción puede hacerse.

onsistentes en identificar las necesidades educativas del alumnado, colaborar en la detección de las dificultades de aprendizaje, brindar asesoramiento psicopedagógico al profesorado, entre otras más, parecen ya limitadas. En este mundo donde priva la competencia a ultranza, la drogadicción, el narcotráfico, la violencia, la discriminación, el abuso, el consumismo, la desigualdad económica, las escuelas, de todos los niveles, son una extensión de esta actualidad y, por tanto, susceptibles también de experimentar los efectos negativos de estos fenómenos.

onsistentes en identificar las necesidades educativas del alumnado, colaborar en la detección de las dificultades de aprendizaje, brindar asesoramiento psicopedagógico al profesorado, entre otras más, parecen ya limitadas. En este mundo donde priva la competencia a ultranza, la drogadicción, el narcotráfico, la violencia, la discriminación, el abuso, el consumismo, la desigualdad económica, las escuelas, de todos los niveles, son una extensión de esta actualidad y, por tanto, susceptibles también de experimentar los efectos negativos de estos fenómenos.