La epilepsia, enfermedad neurológica crónica que afecta a personas de todas las edades, es difícil de diagnosticar, sobre todo si no se tienen los elementos adecuados para ello.

“Una vez identificada, se debe intentar darle al paciente una mejor calidad de vida. No hace falta decir que alguien que sufre 30 convulsiones diarias lleva una vida bastante complicada; pero si es candidato a una cirugía, quizá podamos controlar su problema de salud”, afirmó Rosalinda Guevara Guzmán, coordinadora del Laboratorio Sensorial del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina.

Las convulsiones que desencadena la epilepsia son causadas por descargas eléctricas anormales en ciertos grupos de neuronas. Llegan a ocurrir en diferentes partes del cerebro y pueden manifestarse como muy breves lapsos de ausencia, como contracciones musculares o convulsiones prolongadas y graves. Su frecuencia también puede variar desde una al año hasta varias al día.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de febrero de 2018, en el mundo habría unos 50 millones de personas con epilepsia y, en la población en general, la proporción de pacientes con epilepsia activa (con ataques continuos que necesitan tratamiento) sería de entre cuatro y 10 por cada mil habitantes. Sin embargo, de acuerdo con estudios realizados en países pobres o de ingresos bajos y medios, esta proporción sería de entre siete y 14 casos por cada mil habitantes.

La OMS sostiene que cada año se diagnostican unos 2.4 millones de casos, de los cuales habría, en las naciones ricas, entre 30 y 50 por cada cien mil habitantes, mientras que en los países pobres esta proporción podría ser el doble, debido, probablemente, a la fuerte presencia de males endémicos como neurocisticercosis y paludismo, a lesiones durante el parto, a la deficiente infraestructura médica y a la poca disponibilidad de programas de salud preventiva. Por lo anterior, casi 80 por ciento de los individuos con epilepsia vive en estas naciones.

Otro factor que podría contribuir a que el número de casos de epilepsia sea alto en los países pobres es la falta de especialistas. El Atlas de neurología 2017, de la OMS, señala que el promedio de neurólogos en esos territorios es de 0.1 por cada cien mil habitantes, mientras que en las naciones ricas es de 7.1.

Este padecimiento no es curable, añadió la científica. A pesar de ello, entre 60 y 70 por ciento de los casos se pueden controlar con los medicamentos disponibles. De esta manera, es posible llevar una vida normal, dependiendo del tipo de convulsión o de epilepsia que se padezca.

Es muy importante que la gente reciba tratamiento; sin embargo, en ocasiones, incluso con los fármacos no mejoran.

“Sí, cerca de 30 por ciento de los casos no responde a los medicamentos. Con una enfermedad tan persistente, los pacientes se vuelven resistentes a ellos y, por lo tanto, la hiperexcitabilidad del cerebro no disminuye. Entonces, la única solución es una cirugía, aunque no cualquiera es candidato a ella”, apuntó Guevara Guzmán.

De varios tipos

No hay una edad específica para que este mal aparezca. Puede presentarse en la infancia, adolescencia, edad adulta o vejez. Por otro lado, hay varios tipos de epilepsia que dañan distintas estructuras cerebrales. La idiopática –es decir, cuyas causas no han sido identificadas– es la más frecuente: abarca casi 60 por ciento del total de los casos.

Aquélla cuyas causas son conocidas se llama secundaria o sintomática. Aparece como consecuencia de daño cerebral por lesiones prenatales o perinatales (traumatismos durante el parto, falta de oxígeno o bajo peso al nacer), malformaciones congénitas, golpe craneoencefálico grave, accidente cerebrovascular que impide que el oxígeno llegue libremente al cerebro e infecciones cerebrales como neurocisticercosis, meningitis y encefalitis.

“En nuestro laboratorio, mis colaboradores y yo estudiamos la del lóbulo temporal, la más analizada en el mundo. En esa zona del cerebro hay estructuras relacionadas con los procesos de memoria y aprendizaje. A medida que el padecimiento avanza, este órgano se deteriora y, en algún momento, estas estructuras quedan afectadas. En un artículo que enviamos a la revista Epilepsy Research expusimos que, cuando el foco causante de la afección está en esa área puede extirparse junto con el bulbo olfatorio, que es una sección muy pequeña”, indicó la investigadora.

Cerca de 30 por ciento de los casos no responde a los medicamentos. Con una enfermedad tan persistente, los pacientes se vuelven resistentes a ellos y, por lo tanto, la hiperexcitabilidad del cerebro no disminuye

Proyecto apoyado por el Conacyt

Con el grupo de Mario Alonso Venegas, del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN), y con el de Luisa Rocha, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Guevara Guzmán y sus colaboradores trabajan en un proyecto apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

“Estudiamos los cambios en la función olfatoria de los pacientes con epilepsia y hacemos el análisis molecular del tejido que se extirpa en una cirugía”, informó.

Cuando alguien con epilepsia llega al INNN, se le hacen los exámenes indispensables y se busca que el foco de la epilepsia esté bien localizado y sea resistente a los fármacos. Y si Venegas considera que es buen candidato, entra a cirugía.

“Pero antes, con uno de mis colaboradores, Carlos Mondragón, le hacemos un registro al paciente. No el electroencefalográfico estándar, sino uno en el que usamos potenciales visuales. Así, lo estimulamos visualmente y registramos la actividad del potencial visual evocado; luego lo exponemos a un estímulo olfatorio y vemos de qué forma la parte olfatoria cambia las características del potencial visual.”

En una prueba de discriminación de olores se le ofrecen a la persona tres olores (dos iguales y uno diferente), para ver si puede discriminarlos, y se anota su potencial. Para la memoria olfatoria, los investigadores utilizan olores no familiares, como el de la sábila, con el propósito de que aquél se familiarice con ellos y los recuerde.

Después de lo anterior, el paciente entra a cirugía y al salir vuelve a ser evaluado por los investigadores. Al extirparle el foco del lóbulo temporal, las convulsiones disminuyen o casi desaparecen, y, por consiguiente, la actividad cognitiva mejora. Existen quienes han recuperado la función olfatoria; sin embargo, otros no, quizá porque el daño era mayor.

En su laboratorio, los expertos procesan ese tejido del lóbulo temporal, porque les interesa saber qué sucede en el bulbo olfatorio, pues las pruebas aplicadas demuestran una disfunción olfatoria.

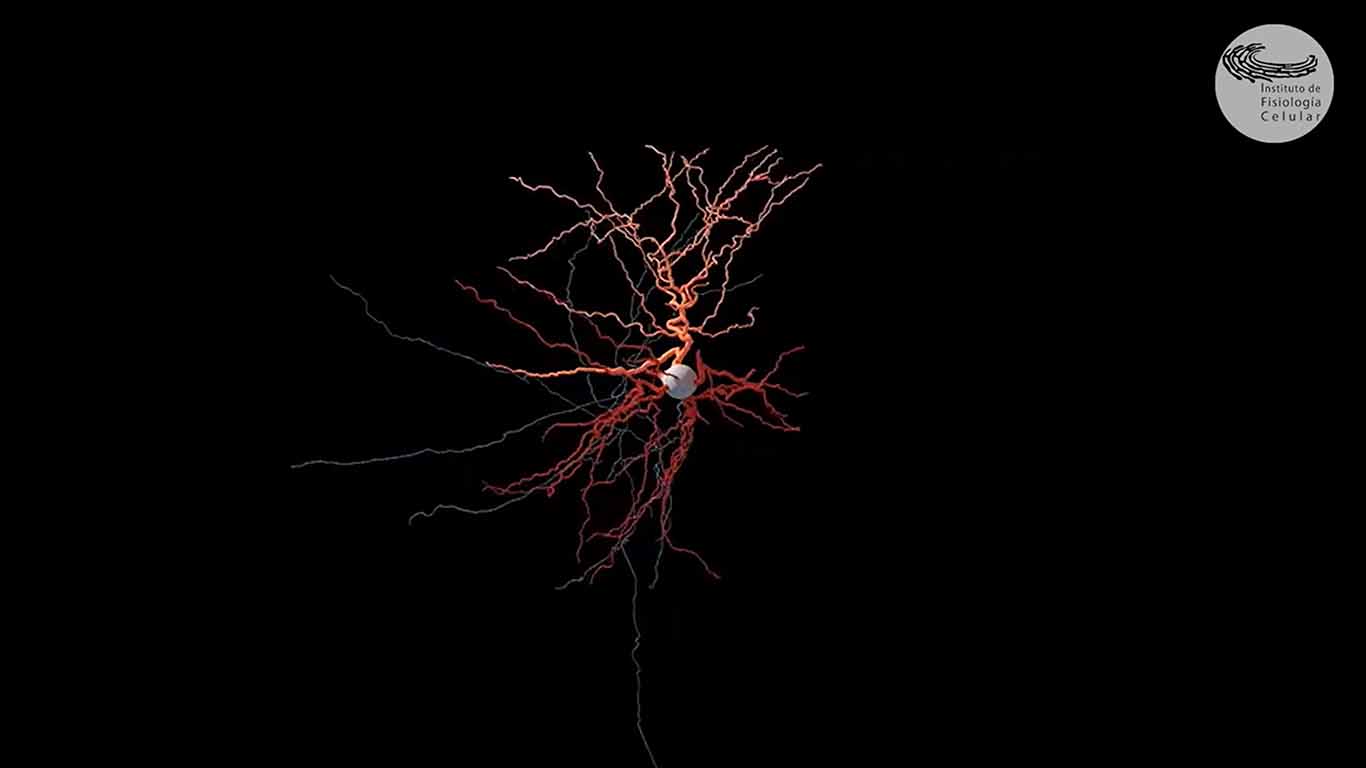

“Es bien conocido que el hipocampo, que es responsable de los procesos de memoria y aprendizaje, establece conexiones con el bulbo olfatorio y otras estructuras como la corteza entorrinal. Un grupo de especialistas de Alemania ha reportado disminución en el volumen del bulbo olfatorio en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal”, finalizó Guevara Guzmán.

EN MÉXICO

Aunque no hay cifras oficiales de la prevalencia de la epilepsia en el país, algunos estudios calculan que unos dos millones de mexicanos la padecen.

“En ocasiones, esta enfermedad no está correctamente diagnosticada, e incluso es posible que esté subdiagnosticada, por lo cual debemos tomar con cuidado las cifras de casos, pero creo que en general son altas”, señaló Guevara Guzmán.

En las naciones pobres o de ingresos bajos y medios, como México, no toda la gente con esta afección tiene acceso a los sistemas de salud de su localidad. Por lo que se refiere al Seguro Popular, es muy restrictivo para ciertas afecciones, entre ellas la epilepsia, precisamente. Además, un padecimiento crónico como éste es muy costoso, pues requiere medicamentos de por vida.

“Lo que nos interesa es identificar marcadores tempranos para hacer un diagnóstico, lo cual permitiría preparar al paciente antes de que esa enfermedad se establezca y ofrecerle una mejor calidad de vida. También estamos interesados en identificar cuáles genes se expresan a la alta o a la baja en este mal. No ofrecemos tratamientos porque no hacemos investigación farmacológica, pero podemos señalar dónde está el blanco. Así, otros grupos de investigadores dedicados al desarrollo farmacológico pueden leer nuestros trabajos y aprovechar la información que contienen para comenzar a diseñar un medicamento específico más efectivo”, resumió la investigadora.

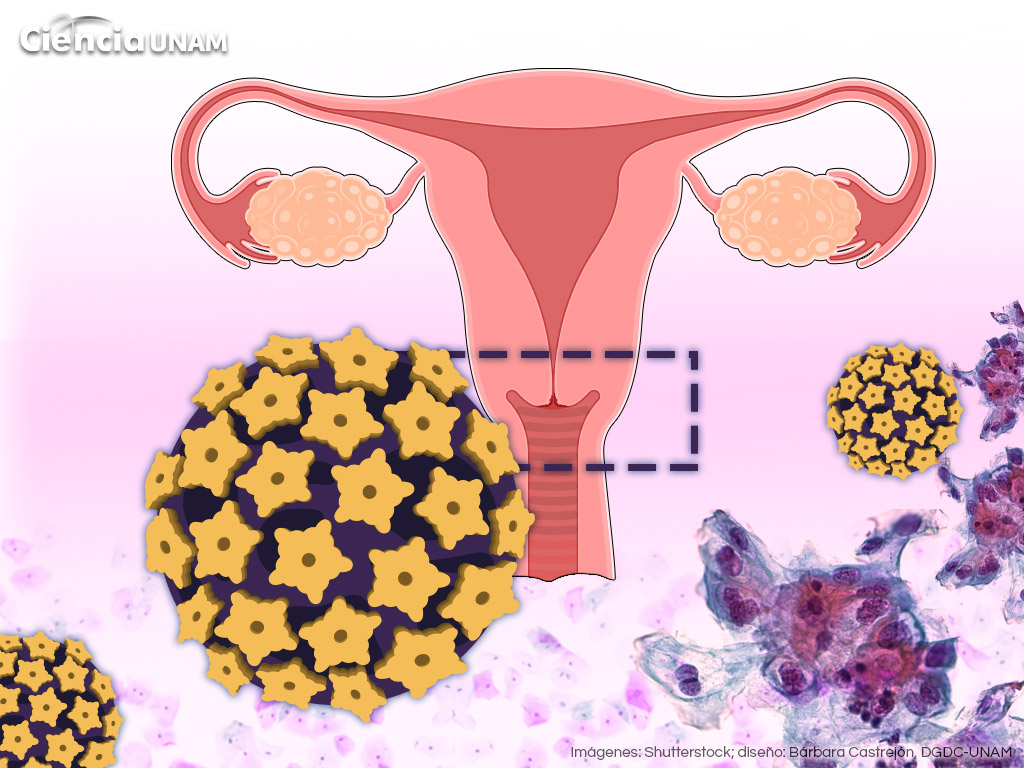

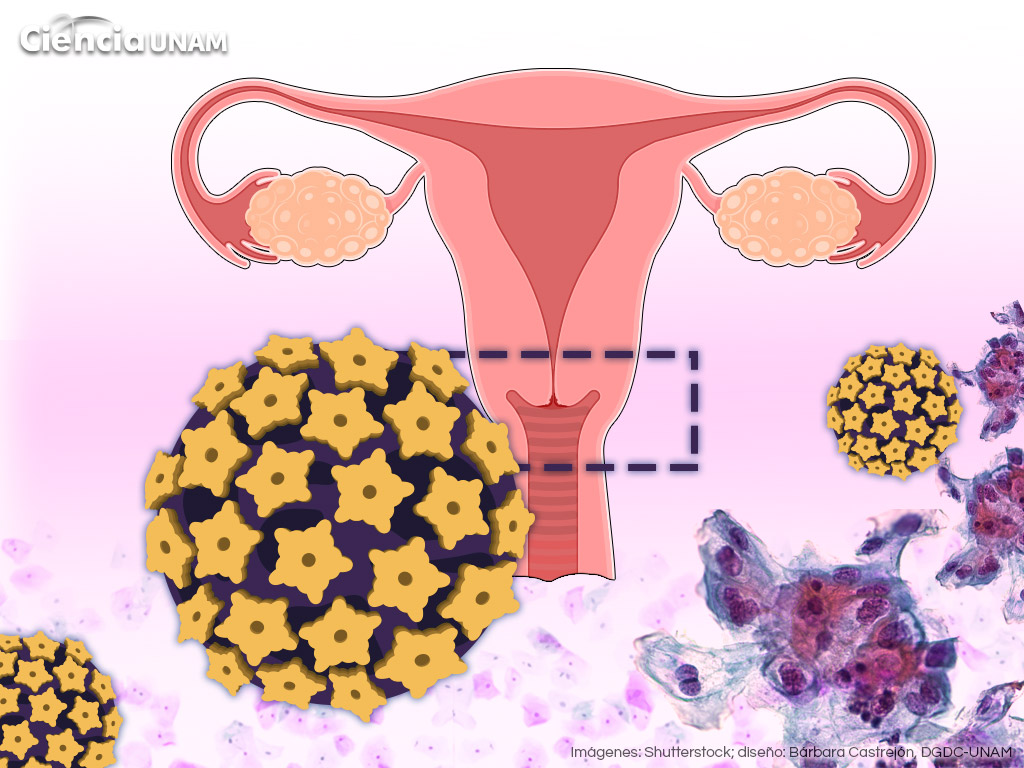

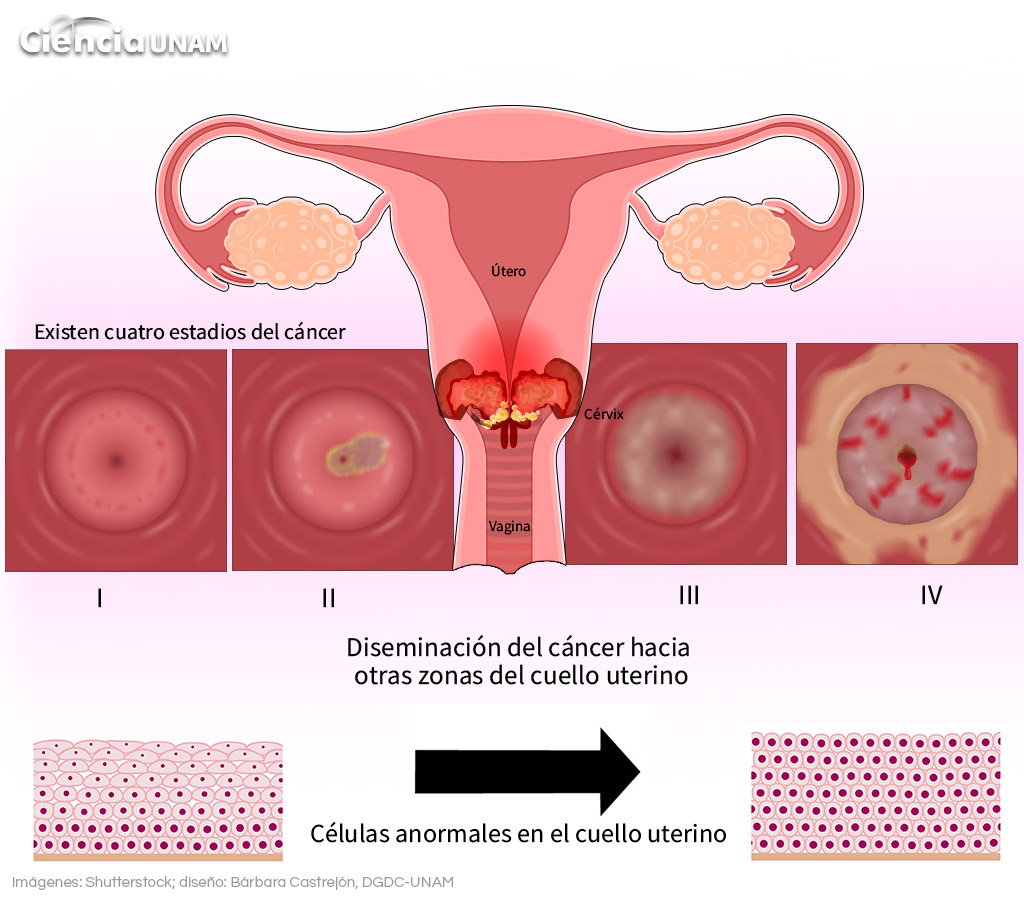

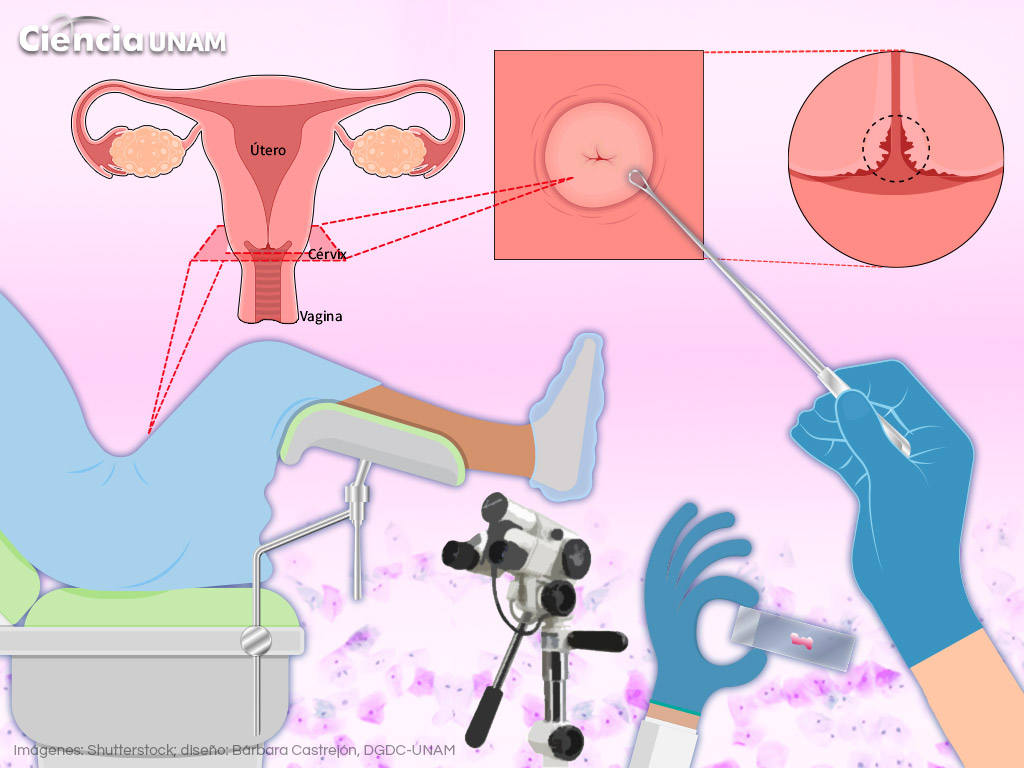

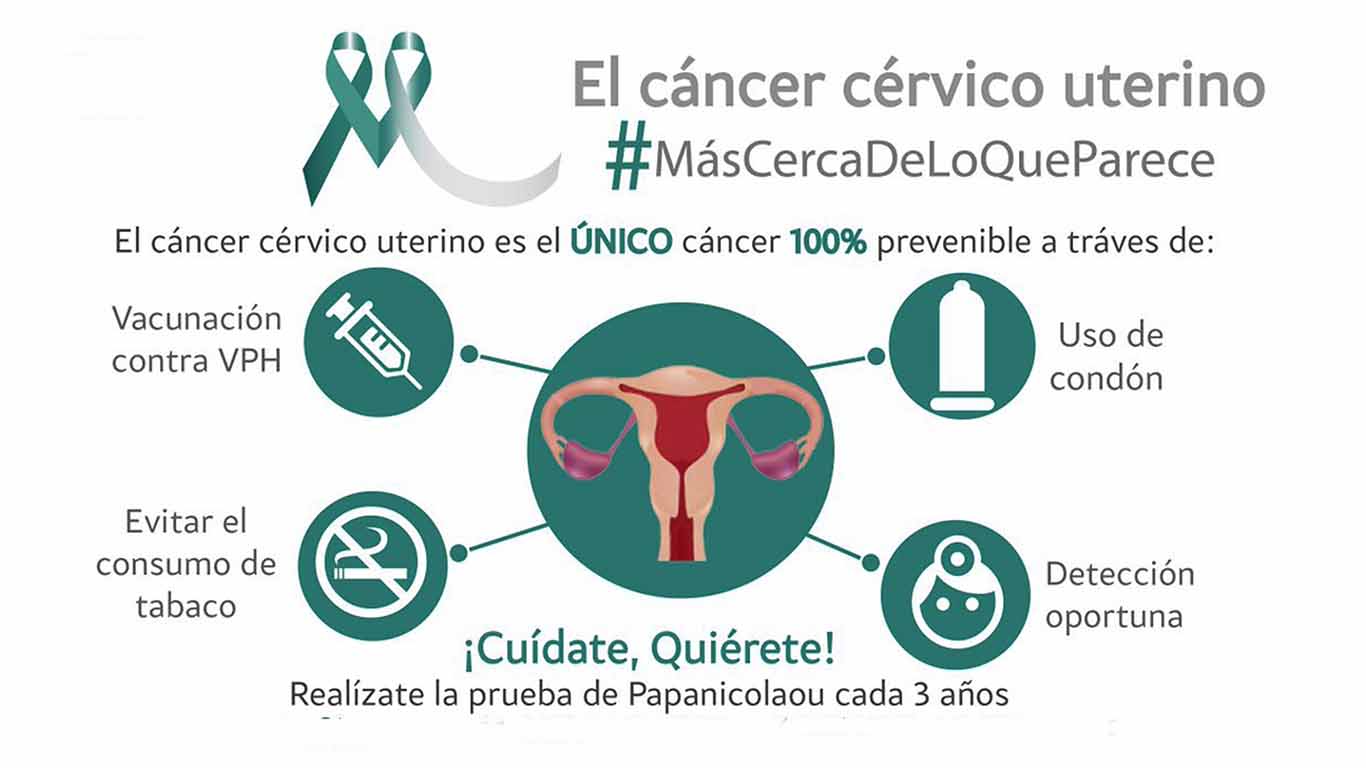

Asimismo, comentó que los síntomas que van a presentar las pacientes estarán relacionados con la extensión de la enfermedad, y debido a que en las etapas iniciales no hay síntomas, la mayoría de las pacientes acuden a una valoración cuando presentan hemorragias vaginales, flujo fétido persistente, dolor pélvico, síntomas urinarios o gastrointestinales, disminución de peso, anemia y síndromes urémicos, entre otros.Por otro lado, indicó que la prevención primaria del CaCu conlleva la vacunación contra VPH, que en México se encuentra disponible para niñas de quinto año de primaria u 11 años en niñas no escolarizadas; la prevención secundaria consiste en un tamizaje a partir de los 25 años de edad, y la prevención terciaria que es el tratamiento del CaCu, puede ser quirúrgico durante etapas tempranas de la enfermedad, mientras que en etapas localmente avanzadas se ofrece tratamiento con quimioterapia y radioterapia en forma concomitante, y las etapas metastásicas reciben tratamiento paliativo, generalmente con quimioterapia, y recientemente con algunos medicamentos de inmunoterapia.

Asimismo, comentó que los síntomas que van a presentar las pacientes estarán relacionados con la extensión de la enfermedad, y debido a que en las etapas iniciales no hay síntomas, la mayoría de las pacientes acuden a una valoración cuando presentan hemorragias vaginales, flujo fétido persistente, dolor pélvico, síntomas urinarios o gastrointestinales, disminución de peso, anemia y síndromes urémicos, entre otros.Por otro lado, indicó que la prevención primaria del CaCu conlleva la vacunación contra VPH, que en México se encuentra disponible para niñas de quinto año de primaria u 11 años en niñas no escolarizadas; la prevención secundaria consiste en un tamizaje a partir de los 25 años de edad, y la prevención terciaria que es el tratamiento del CaCu, puede ser quirúrgico durante etapas tempranas de la enfermedad, mientras que en etapas localmente avanzadas se ofrece tratamiento con quimioterapia y radioterapia en forma concomitante, y las etapas metastásicas reciben tratamiento paliativo, generalmente con quimioterapia, y recientemente con algunos medicamentos de inmunoterapia.

a.jpg)