No te quedes fuera Están a punto de cerrar tres Convocatorias ¡Teatro UNAM te invita a inscribirte, tu participación es importante!

El cuerpo humano está compuesto por billones de células vivas. Envejece a medida que envejecen sus células, lo que ocurre cuando esas células finalmente dejan de replicarse y dividirse. Los científicos saben desde hace mucho tiempo que los genes influyen en cómo envejecen las células y en cuánto tiempo viven los humanos, pero no está claro cómo funciona exactamente.

En este sentido, los hallazgos de un nuevo estudio dirigido por investigadores de la Universidad Estatal de Washington han resuelto una pequeña pieza de ese rompecabezas, acercando a los científicos un paso más hacia la solución del misterio del envejecimiento.

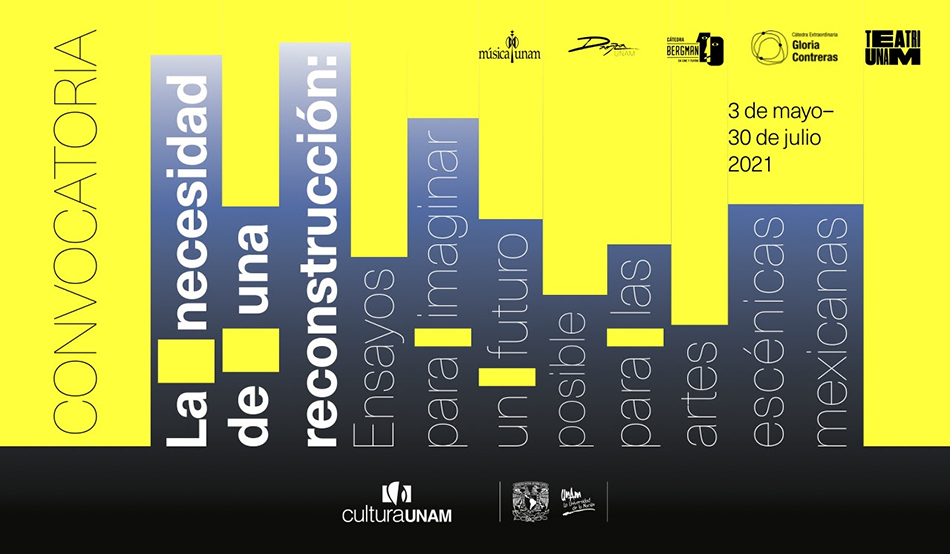

Un equipo de investigación encabezado por Jiyue Zhu, profesor de Ciencias Farmacéuticas, identificó recientemente una región de ADN conocida como VNTR2-1 que parece impulsar la actividad del gen de la telomerasa, que se ha demostrado que previene el envejecimiento en ciertos tipos de células, incluidas las células reproductoras y las células cancerosas. El estudio fue publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

El gen de la telomerasa controla la actividad de la enzima telomerasa, que ayuda a producir telómeros, las tapas al final de cada hebra de ADN que protegen los cromosomas dentro de nuestras células. En las células normales, la longitud de los telómeros se acorta un poco cada vez que las células duplican su ADN antes de dividirse. Cuando los telómeros se acortan demasiado, las células ya no pueden reproducirse, lo que hace que envejezcan y mueran. Sin embargo, en ciertos tipos de células, incluidas las células reproductoras y las células cancerosas, la actividad del gen de la telomerasa asegura que los telómeros vuelvan a tener la misma longitud cuando se copia el ADN. Esto es esencialmente lo que reinicia el reloj de envejecimiento en la nueva descendencia, pero también es la razón por la que las células cancerosas pueden continuar multiplicándose y formando tumores.

Saber cómo se regula y activa el gen de la telomerasa y por qué solo está activo en ciertos tipos de células podría ser, algún día, la clave para comprender cómo envejecen los seres humanos y cómo detener la propagación del cáncer. Es por eso que Zhu ha centrado los últimos 20 años de su carrera como científico únicamente en el estudio de este gen.

No más basura

Zhu dijo que el último hallazgo de su equipo de que VNTR2-1 ayuda a impulsar la actividad del gen de la telomerasa es especialmente notable debido al tipo de secuencia de ADN que representa.

“Casi el 50% de nuestro genoma consiste en ADN repetitivo que no codifica proteínas”, dijo Zhu. “Estas secuencias de ADN tienden a ser consideradas como ‘ADN basura’ o materias oscuras en nuestro genoma, y son difíciles de estudiar. Nuestro estudio describe que una de esas unidades en realidad tiene una función en la que mejora la actividad del gen de la telomerasa”.

Su hallazgo se basa en una serie de experimentos que encontraron que la eliminación de la secuencia de ADN de las células cancerosas, tanto en una línea celular humana como en ratones, provocó que los telómeros se acortaran, las células envejecieran y los tumores dejaran de crecer. Posteriormente, realizaron un estudio que analizó la longitud de la secuencia en muestras de ADN tomadas de centenarios caucásicos, afroamericanos y participantes de control en el Georgia Centenarian Study, un estudio que siguió a un grupo de personas de 100 años o más entre 1988 y 2008. Los investigadores encontraron que la longitud de la secuencia variaba desde tan solo 53 repeticiones (o copias) del ADN hasta 160 repeticiones.

“Varía mucho, y nuestro estudio en realidad muestra que el gen de la telomerasa es más activo en personas con una secuencia más larga”, dijo Zhu.

Dado que solo se encontraron secuencias muy cortas en participantes afroamericanos, observaron más de cerca a ese grupo y encontraron que había relativamente pocos centenarios con una secuencia VNTR2-1 corta en comparación con los participantes de control. Sin embargo, Zhu dijo que vale la pena señalar que tener una secuencia más corta no significa necesariamente que su vida útil sea más corta, porque significa que el gen de la telomerasa es menos activo y la longitud de sus telómeros puede ser más corta, lo que podría hacer que sea menos probable que desarrolle cáncer.

“Nuestros hallazgos nos dicen que esta secuencia VNTR2-1 contribuye a la diversidad genética de cómo envejecemos y cómo contraemos el cáncer”, dijo Zhu. “Sabemos que los oncogenes, o genes del cáncer, y los genes supresores de tumores no explican todas las razones por las que contraemos cáncer. Nuestra investigación muestra que la imagen es mucho más complicada que una mutación de un oncogén y es un caso sólido para expandir nuestra investigación para observar más de cerca este llamado ADN basura”.

Zhu señaló que, dado que los afroamericanos han estado en los Estados Unidos durante generaciones, muchos de ellos tienen antepasados caucásicos de los que pueden haber heredado parte de esta secuencia. Entonces, como próximo paso, él y su equipo esperan poder estudiar la secuencia en una población africana.

Desde la emoción de escuchar un camión de helados acercándose, hasta los picos del placer mientras bebe un buen vino, el mensajero neurológico conocido como dopamina ha sido descrito popularmente como el químico del cerebro para ‘sentirse bien’ relacionado con la recompensa y el placer.

Investigadores de la Universidad de California en San Diego se propusieron recientemente investigar aspectos menos entendidos relacionados con los impulsos espontáneos de la dopamina. Sus resultados, en la revista Current Biology, han demostrado que los ratones pueden manipular intencionalmente estos pulsos de dopamina aleatorios.

En lugar de ocurrir solo cuando se le presentan expectativas placenteras o basadas en recompensas, encontraron que el neocórtex en ratones está inundado de impulsos impredecibles de dopamina que ocurren aproximadamente una vez por minuto.

Trabajando con otros colegas de UC San Diego (Departamento de Física y Sección de Neurobiología) y la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai en Nueva York, el estudiante graduado Conrad Foo investigó si los ratones son de hecho conscientes de estos impulsos, documentados en el laboratorio a través de imágenes ópticas y técnicas moleculares y observaron que estos impulsos ocurrían realmente. Los investigadores idearon un esquema de retroalimentación en el que los ratones en una cinta rodante recibían una recompensa si demostraban que podían controlar las señales improvisadas de dopamina. Los datos revelaron que los ratones no solo eran conscientes de estos impulsos de dopamina, sino que los resultados confirmaron que aprendieron a anticipar y actuar voluntariamente sobre una parte de ellos.

“Fundamentalmente, los ratones aprendieron a provocar impulsos (de dopamina) de manera confiable antes de recibir una recompensa”, señalan los investigadores en el artículo. “Estos efectos se revirtieron cuando se eliminó la recompensa. Postulamos que los impulsos espontáneos de dopamina pueden servir como un evento cognitivo destacado en la planificación del comportamiento”.

Los investigadores dicen que el estudio abre una nueva dimensión en el estudio de la dopamina y la dinámica cerebral. Ahora tienen la intención de extender esta investigación para explorar cómo los eventos impredecibles de dopamina impulsan la búsqueda de alimento, que es un aspecto esencial de la búsqueda de sustento, la búsqueda de pareja y como comportamiento social en la colonización de nuevas bases de operaciones.

“Además, conjeturamos que la sensación de impulsos espontáneos de dopamina de un animal puede motivarlo a buscar alimento en ausencia de estímulos de recompensa predictivos conocidos”, anotaron los investigadores.

En sus esfuerzos por controlar la dopamina, los investigadores aclararon que la dopamina parece vigorizar, en lugar de iniciar, el comportamiento motor.

En la evolución de la pandemia de COVID-19,la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó a la variante Delta —identificada por primera vez en la India— del virus SARS-CoV-2 como de “preocupación”, por su capacidad para propagarse con facilidad, de escapar a la inmunidad de las vacunas y por causar enfermedad grave.

La variante Delta “es, con mucho, la más preocupante de todas, un enfermo puede infectar en promedio a ocho (personas) susceptibles. En breve, si sigue mutando seguramente alcanzará a 10 o 12, (cifras) que ya son como las (de contagio) de las Paperas o el Sarampión y tiene una buena capacidad de escape a la inmunidad”, alertó el doctor Alejandro Macías Hernández, infectólogo y egresado del Posgrado de la UNAM.

En México se está incrementando la presencia de esta variante por la cantidad de cepas que entran por las fronteras norte y sur del país, y se está viendo que más de la mitad de las infecciones en la Ciudad capital son por esta mutación, “si aumenta mucho, con facilidad se puede sembrar al resto de la república y causar grandes problemas”, advirtió.

Según el experto, se calcula que en México aproximadamente el 70 por ciento de la población (unos 90 millones de personas) ya tiene inmunidad, ya sea porque están vacunados o porque se recuperaron de la enfermedad (inmunidad natural), en tanto que el 30 por ciento restante (unos 37 millones) son un factor de preocupación ante el embate del virus de la mano de la variante Delta, porque están desprotegidos, ya que no se han infectado o no se han vacunado.

Aunque se espera que no llegue con la intensidad de la primera ola, sino en focos regionales, estatales o locales, la variante Delta “podría infectar a unos 12 millones de mexicanos”, entre ellos puede haber casos graves y decesos, también “podría haber una saturación de hospitales en algunas regiones de la república”.

Macías Hernández indicó que las cifras de mortalidad siguen bajando aunque la incidencia va en aumento y se esperaría que en las personas que ya tienen inmunidad, si se infectan o reinfectan la enfermedad fuera de carácter leve.

La COVID-19 todavía puede ser muy grave para quienes no hayan recibido el biológico, “yo sé que mucha gente no se ha vacunado porque no le ha tocado, pero hay gente que ya le tocó la vacuna y no se ha vacunado, están cometiendo un error”. Este virus no es como el del Sarampión que si los demás se vacunan se genera la “inmunidad de rebaño” y protege a los no vacunados, “este virus va a estar entrando y saliendo y va a volver por los que no ha infectado.

“El que no se vacune, la que no se vacune casi seguramente se infectará, si no este año en los años venideros. El mensaje es: esto no se ha terminado, mantén precauciones, vacúnate en cuanto te toque”, concluyó el especialista.

De acuerdo con el anuario “El español: una lengua viva. Informe 2020” realizado por el Instituto Cervantes, en el mundo existen casi 489 millones de hispanohablantes nativos, lo que convierte al español en la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes. Si a ello se le suma que 7.5 por ciento de la población mundial lo habla y es la tercera lengua más utilizada en Internet, después del inglés y el chino, se da prueba de la relevancia de este idioma.

Actualmente, la programación de la emisora universitaria cuenta con espacios en los que se habla de literatura, de algunos temas relacionados con el habla hispana y también de las lenguas de los pueblos originarios, sin embargo, no hay un programa dedicado completamente al idioma español. Por ello, y para darle espacio a este tema, se estrena Saben las palabras, una coproducción de Radio UNAM y Editorial Planeta.

Este nuevo programa será conducido por Laura García, reconocida lexicógrafa, traductora, editora, correctora de estilo, escritora, periodista y promotora cultural, quien también ha destacado por su conducción en la serie televisiva La dichosa palabra.

Saben las palabras será una emisión donde el vocabulario lleva conocimiento y al mismo tiempo, devuelve un sentido de gusto por la vida y las cosas al nombrarlas.

El nombre de la emisión es, en sí misma, un juego de vocablos ya que surge del doble sentido de “saben”, que puede derivar del verbo saber y de sabor. En conjunto, nos permite viajar con los dos significados. Preguntas como ¿a qué te sabe la vida? o ¿a qué te sabe el dolor?, nos llevan también a estos “saberes” tradicionales que envuelven el lenguaje y que de la mano de la tradición oral de América Latina, convierten a las palabras en grandes acervos de conocimiento que se pasan de generación en generación.

Del mismo modo, en esta serie se hablará del lenguaje de una manera muy dinámica, dando espacio a hombres y mujeres de literatura que nos presentarán sus libros y abundarán en el conocimiento de las palabras. Serán aderezados con espacios de conocimiento pintoresco sobre la lengua española.

El auditorio será el gran ganador de esta serie, ya que podrá observar cómo la manera en que utilizamos el lenguaje para comunicarnos, tanto de manera oral, como escrita, ha ido cambiando y se ha convertido en una herramienta maleable, que dejó atrás su formalidad. También, tendrá herramientas para comprender estos cambios y observarlos de manera más clara. Además, se quedará con pequeñas cuotas de conocimiento sobre la lengua y datos curiosos que podrá utilizar en su lenguaje diario.

Los temas a tratar de las primeras emisiones serán: Vocabulario pandémico, teletrabajo, Ferias de libros virtuales, el oficio del librero y lenguaje incluyente.

Saben las palabras inicia el próximo 2 de agosto y se transmitirá todos los lunes a las 18:30 horas, con repetición los sábados a las 17 horas, a través de las frecuencias de Radio UNAM, por 96.1 FM, 860 AM y todas las plataformas de streaming.