[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Nota original de: Revista de la Universidad

Autor de la nota: Margarita Peña

Fecha de publicación: abril de 2018

https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/3990d774-1258-4265-b050-45ac72198031/teatro-y-deformidad

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Juan Ruiz de Alarcón, dramaturgo novohispano avecindado en Madrid, fue jorobado, posiblemente patizambo, quizás una de sus manos tenía los dedos medio y anular en forma de tridente y sus dientes estarían mal implantados, como suele suceder en algunos seres contrahechos. Para remediar su deformidad —para disimularla— no tuvo más remedio que fingir, e incluso mentir. Alarcón llegó a afirmar que había nacido en la Ciudad de México, en Indias, cuando nació en Taxco; nunca precisó su edad real, apuntalándose en declaraciones ambiguas como “mayor de…, menor de”; ocultó su origen judío converso y mantuvo casi en secreto su concubinato de veinte años con Ángela de Cervantes. Por lo demás, el tema de la simulación, o la mentira, se asoma en los títulos de sus obras dramáticas:

El desdichado en fingir, El semejante a sí mismo, Siempre ayuda la verdad, Los empeños de un engaño, La verdad sospechosa. Como dos títulos de sus comedias lo indican, el tema de la doble identidad, el anhelo de querer ser otro, también lo persiguió (

Mudarse por mejorarse, El semejante a sí mismo). Respecto a la edad real habría que calcularla en ocho años más de lo apuntado por la crítica alarconiana; según la fe de bautismo conocida nació en el mineral de Teotalco, Tlachco, en 1572, y no en 1580-1581, como se ha afirmado, pues en estas fechas se trasladó la familia Ruiz de Alarcón a la Ciudad de México para que los cinco hijos pudieran estudiar y porque las minas, heredadas del rico abuelo y minero prominente Hernán Hernández de Cazalla (Mendoza), habían dejado de ser productivas. Así, a las jorobas físicas Alarcón iría añadiendo pequeñas deformidades de conducta, mentiras suscitadas siempre por las circunstancias, y menguadas a través de la catarsis de la escritura. Pero si eso hizo Alarcón, presionado por una realidad hostil, ¿qué no harían Lope de Vega, Quevedo o el mismísimo Cervantes? Lope de Vega, quizá, para seducir; Quevedo, para difamar en sus versos; Cervantes para pagar deudas, comer, sobrevivir en las épocas acuciantes que siguieron al cautiverio de Argel y al de Sevilla.

No hay, pues, que tomárselo a mal al infortunado Ruiz de Alarcón, castigado por la naturaleza desde la cuna.

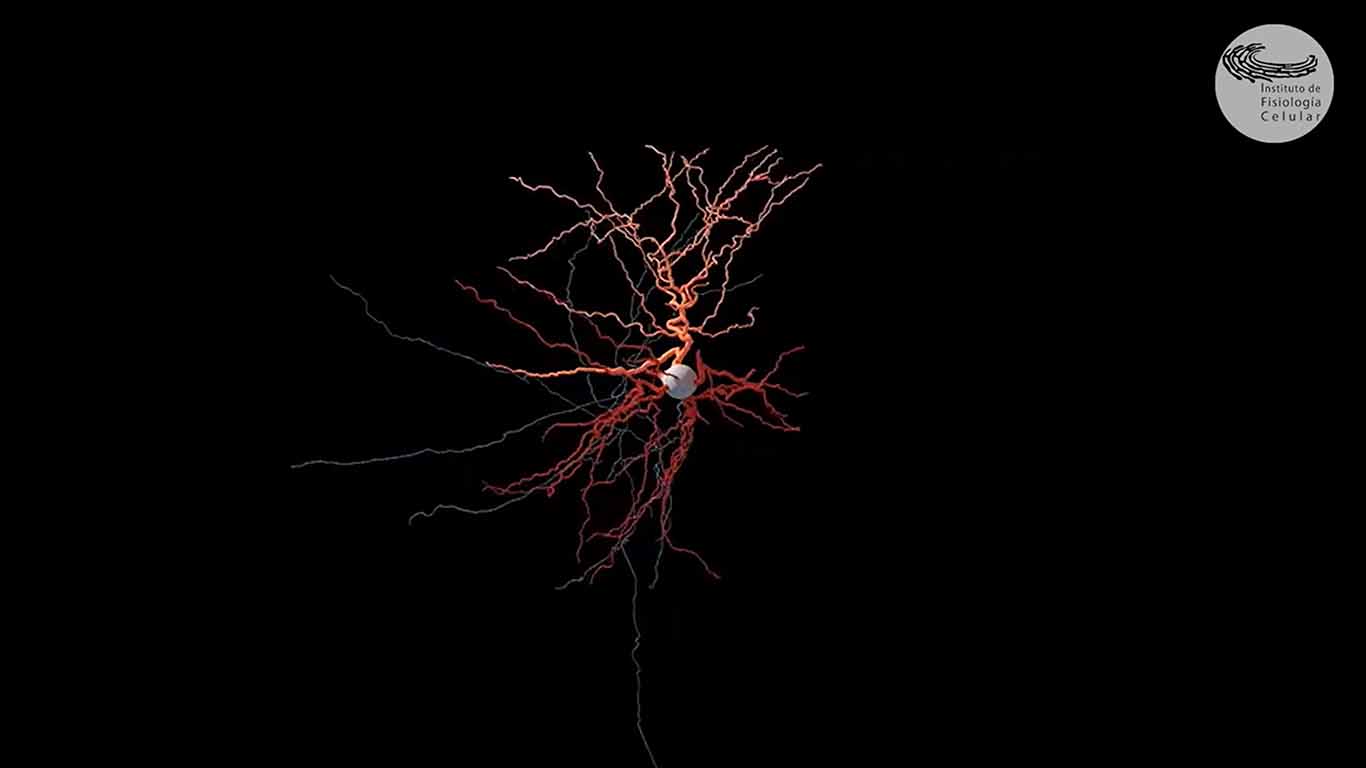

Vayamos ahora a la deformidad misma, a dos tipos de ella conocidos clínicamente como “acondroplasia” y “cifosis”. Ruiz de Alarcón padeció ambos. La acondroplasia, o enanismo, puede diagnosticarse actualmente mediante una ecografía fetal y el examen de ADN. Los síntomas son brazos y piernas cortos, cabeza prominente, dientes mal alineados y parte baja de la columna vertebral curvada, lo cual puede ocasionar cifosis, o formación de una pequeña corcova que generalmente desaparece cuando el niño empieza a caminar. Esto no sucedió en el caso de Alarcón, que cargó con dos corcovas —pecho y espalda— durante toda su vida. Además, se menciona la parte inferior de las piernas curvada, pie plano, espacio excesivo entre los dedos medio y anular de la mano —alguna biografía de Alarcón menciona una cicatriz en una mano: ¿tendría algo que ver con esta “mano tridente”?—; falta de tonicidad muscular y articulaciones flojas; retrasos en los avances principales del desarrollo, tales como caminar, que puede darse hasta los dos años de edad. La curvatura de la espalda suele ser mayor de 45 grados y podría llegar hasta 80. No sabemos cuál haya sido la dimensión de la joroba alarconiana, pero sí sabemos que se trataba de dos jorobas, en pecho y espalda. La cifosis es causada por problemas congénitos del metabolismo, espina bífida o la enfermedad de Scheuermann, que se da principalmente entre los hombres. Propias de la cifosis, asimismo, son la diferencia de altura en los hombros, la cabeza inclinada hacia adelante, la espalda más alta de lo usual. En cuanto a las capacidades intelectuales, la enciclopedia médica señala: “inteligencia normal”. En el caso de Ruiz de Alarcón diríamos: “sobresaliente”. Sin pretender convertirlo en mito o héroe, hay que reparar en su talento dramático y su capacidad para llevar a cabo estudios de derecho, amén de su osadía y una inusitada fortaleza física, dada su constitución. Fue el único de sus hermanos que se atrevió a cruzar el Atlántico en tres ocasiones (1600, 1608, 1613), arrostrando riesgos diversos.

Faustino Bocchi, ilustración del siglo XVII

Faustino Bocchi, ilustración del siglo XVII

Alarcón llevó una vida más o menos normal. Se dio el lujo de vivir amancebado —lo que, por lo demás, era delito castigado por el Santo Oficio— durante veinte años con Ángela de Cervantes —que murió tres años antes que él, en 1636— y de procrear con ella una hija, Lorenza de Alarcón, a la que lega todos sus bienes en testamento del primero de agosto de 1639. Participó en fiestas y certámenes como el de San Laureano, celebrado en San Juan de Alfarache, en 1606, donde pudo haber coincidido, de acuerdo con Willard F. King, con Cervantes, y en tertulias como la de la academia madrileña de Francisco de Mendoza.

No se sabe que Pedro Ruiz de Alarcón o doña Leonor de Mendoza sufrieran deformidades, pero sí que los padres de Leonor —Hernán Hernández de Cazalla y María de Mendoza—, eran primos hermanos y que Hernán tomó el apellido Mendoza como propio, seguramente para atribuirse un parentesco con el virrey Antonio de Mendoza. Fueron primeros pobladores de la región de Teotalco-Tlachco, descendientes de judíos conversos, y gentes prominentes al punto de que en la boda de los padres de Alarcón fungieron como testigos un hermano del virrey Luis de Velasco, el hijo del virrey, Luis de Velasco el Mozo; el hombre más rico de México, Alonso de Villaseca, y el oidor Luis de Villanueva. Se casaron el 11 de marzo de 1572 en lo que más tarde sería la Catedral. Dicen los cronistas que el minero Hernández de Cazalla regaló a cada uno de los testigos una casa en Taxco. Lo cierto es que el 30 de diciembre del mismo año fue bautizado en la ermita de la Santa Veracruz un niño, primogénito del matrimonio, al que se dio el nombre de Juan.

¿Por qué el primogénito, el recién nacido, no llevó el nombre del padre, Pedro, como era el uso? Es posible que la malformación de la espalda y lo estrecho de la cavidad torácica (estenosis) anunciaran una muerte pronta. El nombre de Pedro, que correspondía al primogénito, lo llevaría el siguiente hijo; para Juan esto significó pasar a la categoría de hijo segundón, y probablemente originó un sentimiento de haber sido relegado.

Hoy en día, la acondroplasia, o enanismo se trata con aparatos ortopédicos y cirugías. Pero en los tiempos de Juan Ruiz de Alarcón —último tercio del siglo XVI—, en el remoto mineral de Teotalco-Tlachco, dentro de una familia de alcurnia el único mecanismo para enfrentar la deformidad de un hijo era el ocultamiento, el encierro. La costumbre de relegar a los niños con alguna discapacidad perduró hasta hace poco en Taxco. Se les confinaba en patios traseros o en aposentos donde no pudieran ser vistos por nadie. Así, no es improbable que Juan haya vivido encerrado los primeros ocho años de su vida, hasta que la familia se trasladó a México, una ciudad donde no serían seguidos por la mirada de vecinos curiosos o impertinentemente solícitos. La estrechez de Taxco encontraba su equivalente en la estrechez del tórax infantil de Juan y, sin duda, provocaba ahogos.

La reclusión, la “cueva” infantil se convertirá teatralmente en metáfora del lugar cerrado en la que, por varias razones, se puede considerar obra de juventud del dramaturgo: La cueva de Salamanca. Al contrario de la crítica, que la ubica hacia 1616, considero esta comedia una de las primeras, escrita en los años inmediatamente siguientes a 1608, pues a ella se traslada con toda su frescura el ambiente estudiantil de la ciudad de Salamanca, al tiempo que se incluye como personaje a un trasunto de Enrico Martínez —el mago Enrico—, constructor del acueducto de Huehuetoca, conocedor de las artes mágicas y posiblemente amigo de Ruiz de Alarcón en los años siguientes a su regreso de España. La cueva de Salamanca transcurre, en parte, en una cueva vecina a la catedral salmantina y posiblemente traduce el recuerdo del lugar del encierro infantil. La introducción de este elemento en la obra cumpliría una función catártica al liberar y purificar al autor de un recuerdo amargo. Porque la cueva teatral es un espacio en donde el mago Enrico —¿alter ego del autor?— practica la magia de modo feliz. Es también metáfora de lo que debe estar oculto —la verdadera edad, el lugar de nacimiento, la ascendencia judaica— o practicarse en secreto —los conocimientos mágicos—. La memoria ingrata de la cueva, o socavón de mina —que Ruiz de Alarcón debió conocer por la ocupación del padre y el abuelo—, como cárcel, se transforma en la obra en recurso escénico dotado de funcionalidad: sirve para esconder a los personajes en momentos desesperados. En una de las últimas escenas de la comedia, Enrico despliega sus amplios conocimientos sobre magia en un debate a la manera salmantina. La cueva, símbolo del útero materno, y en este caso de la ocultación del niño en el lejano Taxco, estaría ligada a la misma Salamanca, al lugar en donde Alarcón huye, se encuentra consigo mismo, logra momentos de plenitud, culmina una carrera de derecho y empieza, quizás, a cumplir su destino de escritor. Mediante la acción benéfica de la catarsis, en la comedia, Alarcón “pacta” con una infancia infeliz, se reconcilia, en cierto sentido, con ella.

Faustino Bocchi, ilustración del siglo XVII

Faustino Bocchi, ilustración del siglo XVII

La metáfora de la deformidad se localiza en Las paredes oyen, comedia urbana en la que alternan dos galanes: don Mendo y don Juan. Es típico recurso alarconiano incluir personajes que llevan su nombre o su apellido, y que traducen su inclinación a lo autobiográfico. Don Mendo es gallardo de apariencia pero mendaz, y más aún, calumniador. Don Juan es poco agraciado, “de mal talle”, es decir, deforme, pero de altas prendas morales. Ambos lidian por obtener los favores de la dama, que en un principio parece ser seducida por don Mendo y que finalmente, desilusionada por los evidentes defectos de éste y cautivada por la probidad de aquél, preferirá a don Juan. El desenlace de la comedia cumple así una función consoladora. Don Mendo pudiera ser el remedo de nada menos que Juan de Tassis y Peralta, conde de Villamediana, el poeta y cortesano seductor por excelencia, conocido difamador a quien Alarcón dedicara unas nada piadosas décimas en ocasión de su asesinato por un matón anónimo en el corazón de Madrid, cerca de la Plaza Mayor, el 21 de agosto de 1622. Como puede verse, en la obra el discurso de la deformidad se complementa con el discurso de los vicios y las virtudes morales.

El estigma de la deformidad acompañó a Ruiz de Alarcón durante toda su vida y hubiera podido convertirla en un drama. No fue así. Posiblemente ante el rechazo de su familia, Alarcón decide partir, conseguir una beca de un familiar lejano, el padre Gaspar Ruiz de Montoya, y estudiar en Salamanca. A su regreso, tras la negativa de la Universidad novohispana a otorgarle una cátedra en virtud de su deforme figura, Alarcón encuentra la solución de la huida a la Península, del destierro autoimpuesto en busca de oportunidades como letrado. Ante la ausencia de éstas en España, por razones similares, durante años de negativas obstinadas entre 1613 y 1626, se dedicará a escribir comedias y venderlas a compañías como la de Diego Vallejo: en una palabra, a vivir del teatro. Su actividad es tal que se le conoce, y critica, en corrales y mentideros madrileños. Muestra de ello es la décima: “¡Vítor Juan Ruiz de Alarcón / y el fraile de la Merced, / por ensuciar la pared / que no por otra razón!”, en la que se alude también al mercedario Tirso de Molina y a la costumbre de anunciar las comedias en los muros citadinos. Gracias a su empeño y tenacidad obtendrá finalmente, en 1626, el puesto de relator en el Consejo de Indias. Abandonará entonces la escena.

La catástrofe que significó el haber nacido con una doble joroba y una estatura menguada, que se confirmó en el fracaso de no poder lograr una cátedra o un puesto en la corte virreinal, se había repetido por tercera vez en 1623 en la andanada de vituperios y sátiras de escritores resentidos por la designación que hiciera el Duque de Cea para que el detestado Ruiz de Alarcón reseñara en verso los festejos con los que se recibía al pretendiente a la mano de la infanta María: Carlos, Príncipe de Gales. Vituperios que lo humillarán y obligarán a alejarse del mundillo del teatro y de sus gentes. Como un rayo cayó en Madrid la noticia de que el indiano, el poeta jorobado que alardeaba de estudios en Salamanca, de apellido noble y que tenía la osadía de anteponer a su nombre el Don, había sido favorecido con un encargo de semejante envergadura. Los contertulios del autor en la academia de Francisco de Mendoza se empeñaron en ser tomados en cuenta, colarse en el encargo y ganar unos reales. Bajo el nombre de Ruiz de Alarcón se perpetró un poema colectivo de 73 octavas cargado de lugares manidos de la lírica a la manera italianizante, ya para entonces bastante desgastada. Por premura, por negligencia o por debilidad, Alarcón lo permitió. La condena no se hizo esperar. Las consecuencias cayeron todas sobre él en forma de tromba: diecisiete sátiras concebidas por Lope de Vega, Quevedo, Mira de Amescua, Vélez de Guevara y otros, impresas posteriormente en el Cancionero de 1628 y luego por el editor aragonés Josef Alfay con el título de “Sátiras a un poeta corcovado que se valió de trabajos ajenos”. A decir de Agustín Millares Carlo:

la aplebeyada gente de pluma […] lo compara con una mona, con el enano Soplillo, bufón de Su Majestad […] Dicen que tiene el pecho levantado como falso testimonio […] que es un poeta entre dos platos, que es el zambo de los poetas y el sátiro de las musas […] que la “D” de Don que se empeña en anteponer a su nombre no es más que su medio retrato.

Góngora, por su parte, lo llamó “gémina concha”, y de Lope son posiblemente las seguidillas que lo convierten en personaje de bestiario: cara de búho, cuerpo de rana. Como puede apreciarse, las invectivas apuntaban a las jorobas. La retórica de la deformidad rebasa al autor y se explaya en las plumas de sus contemporáneos.

A fines de 1623, el estreno del drama titulado El Anticristo es saboteado. El “olor tan infernal” —así escribe Góngora en una carta a Paravicino del 9 de diciembre— proveniente de una redoma de líquidos pestilentes sembrada en el piso de tierra del corral impidió el final de la obra. El sabotaje formaba parte de la andanada antialarconiana de los años 1622-1623 y había sido urdido por Pedro Mártir Rizo, historiador de Cuenca y poeta que quiso perjudicar a su enemigo Lope de Vega, seguro de que éste sería culpado. Y así fue. Se culpó a Lope y a Mira de Amescua, quienes estuvieron detenidos de un miércoles a un domingo, sin mayores consecuencias.

El resultado del fracaso de El Anticristo y de las décimas será la retirada paulatina del autor del mundillo teatral; el refugio providencial en el Consejo de Indias y, tiempo después, la reclusión en su casa de la oscura calle de las Urosas en donde, como todo un señor relator, Ruiz de Alarcón llegará a tener coche y tertulia. Una especie de “mudarse por mejorarse” que puede interpretarse como una justa recompensa del destino. La catarsis liberadora de El Anticristo permitirá quizá dar vuelta a la página de la infancia desdichada, del desapego familiar, del desamor materno. Cerrar un ciclo. Vivir unos años más y morir en paz, en 1639. Disponer en su testamento quinientas misas por su alma y el alma de sus padres. A su muerte tan sólo apareció en los Avisos históricos de José de Pellicer y Tovar una breve noticia: “Murió don Juan Ruiz de Alarcón, poeta famoso así por sus comedias como por sus corcovas y relator del Consejo de Indias.”

Juan Ruiz de Alarcón dejó huella en sus más de veinte comedias —escritas posiblemente entre 1608 y 1636— del drama existencial determinado por una joroba en pecho y espalda. Convirtió el dolor físico y psicológico, así como el temor a la inevitable marginación, en la metáfora del corcovado que triunfa sobre el entorno adverso por obra y gracia del talento y la voluntad.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

El nivel de calidez del año pasado explica los incendios forestales en Australia, Siberia y la costa oeste de Estados Unidos, además de que muchos siguieron durante la temporada de huracanes del Atlántico.

El nivel de calidez del año pasado explica los incendios forestales en Australia, Siberia y la costa oeste de Estados Unidos, además de que muchos siguieron durante la temporada de huracanes del Atlántico.

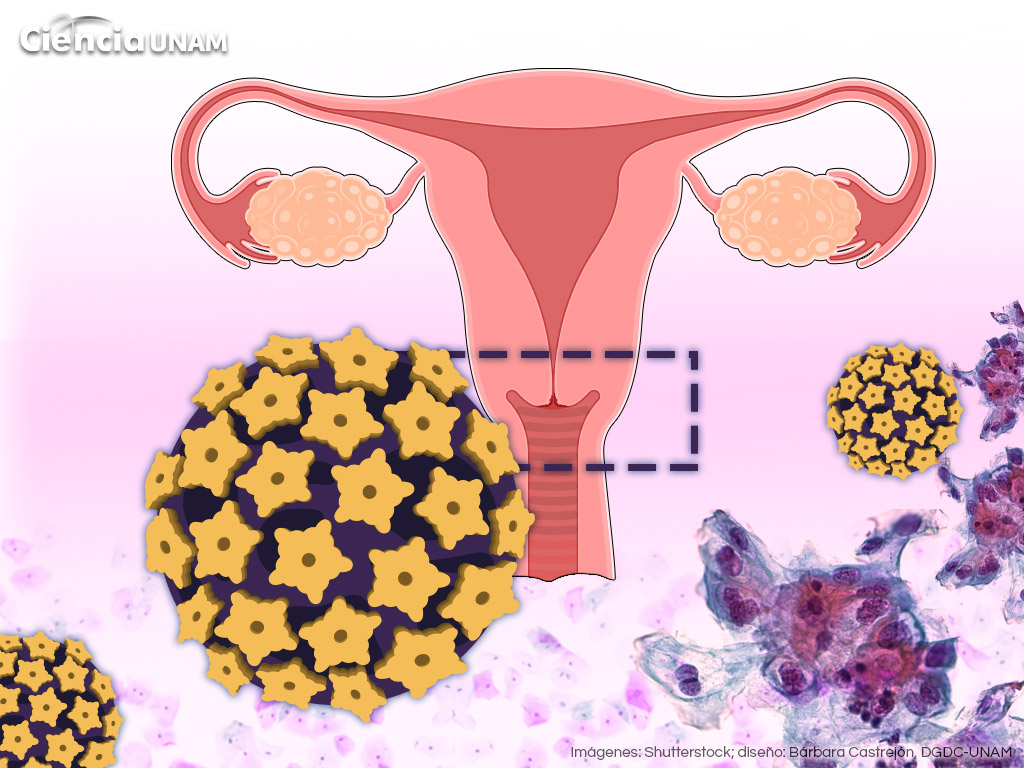

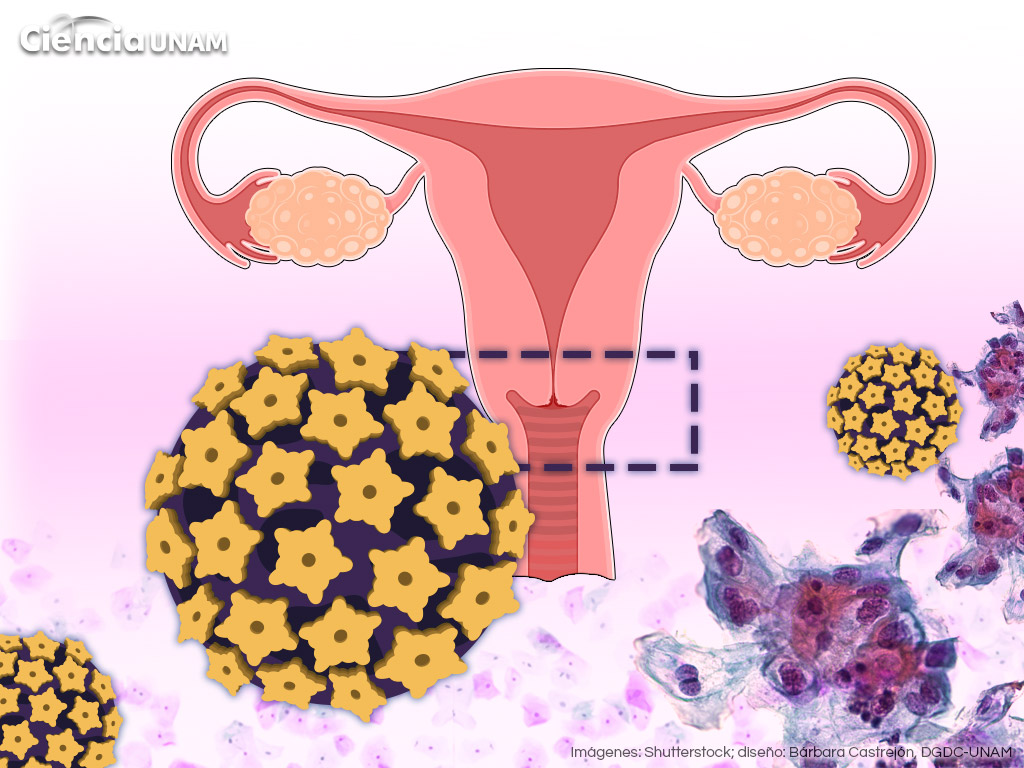

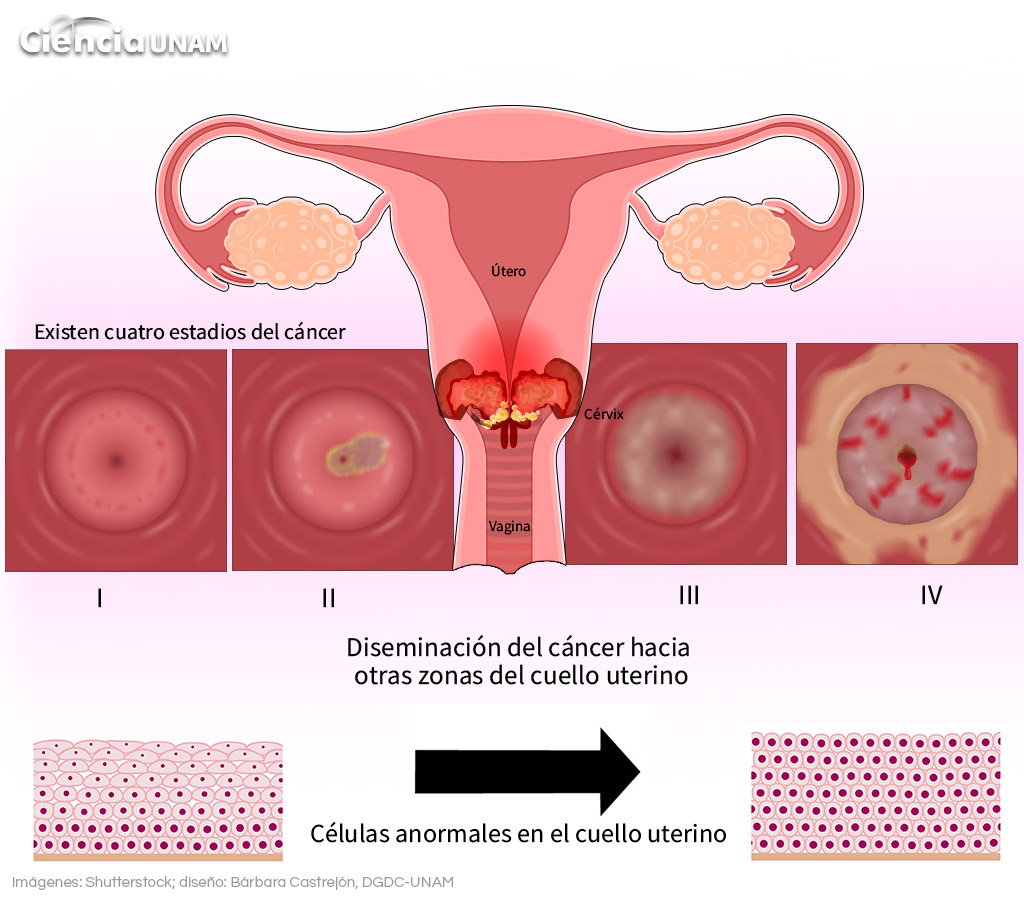

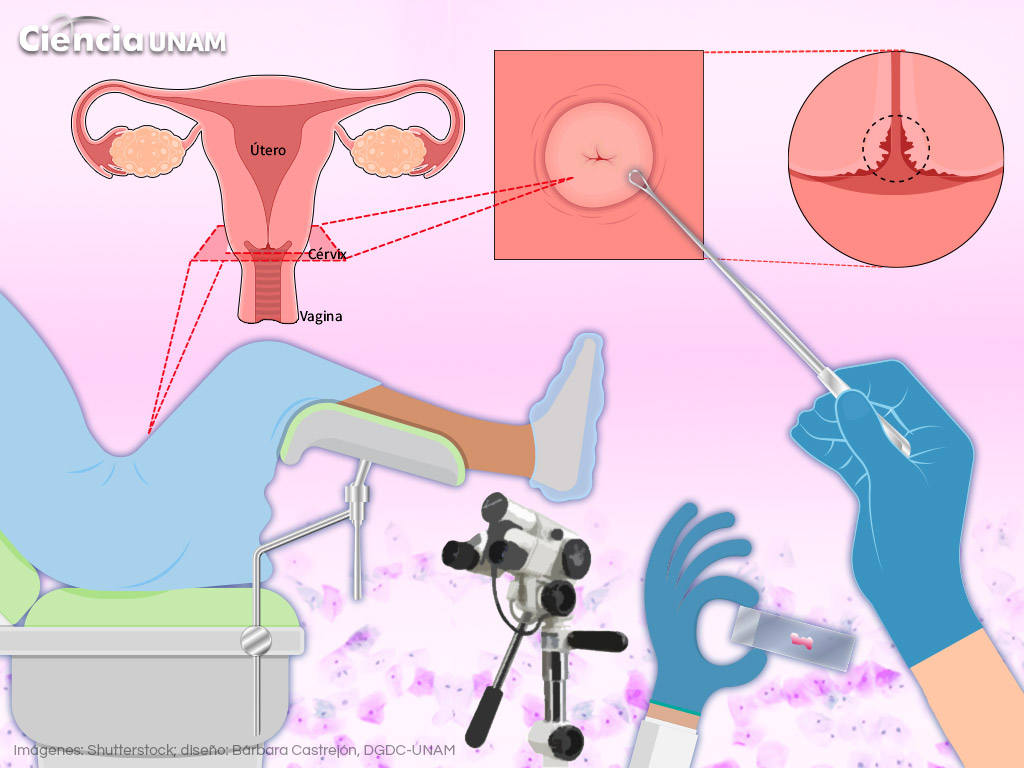

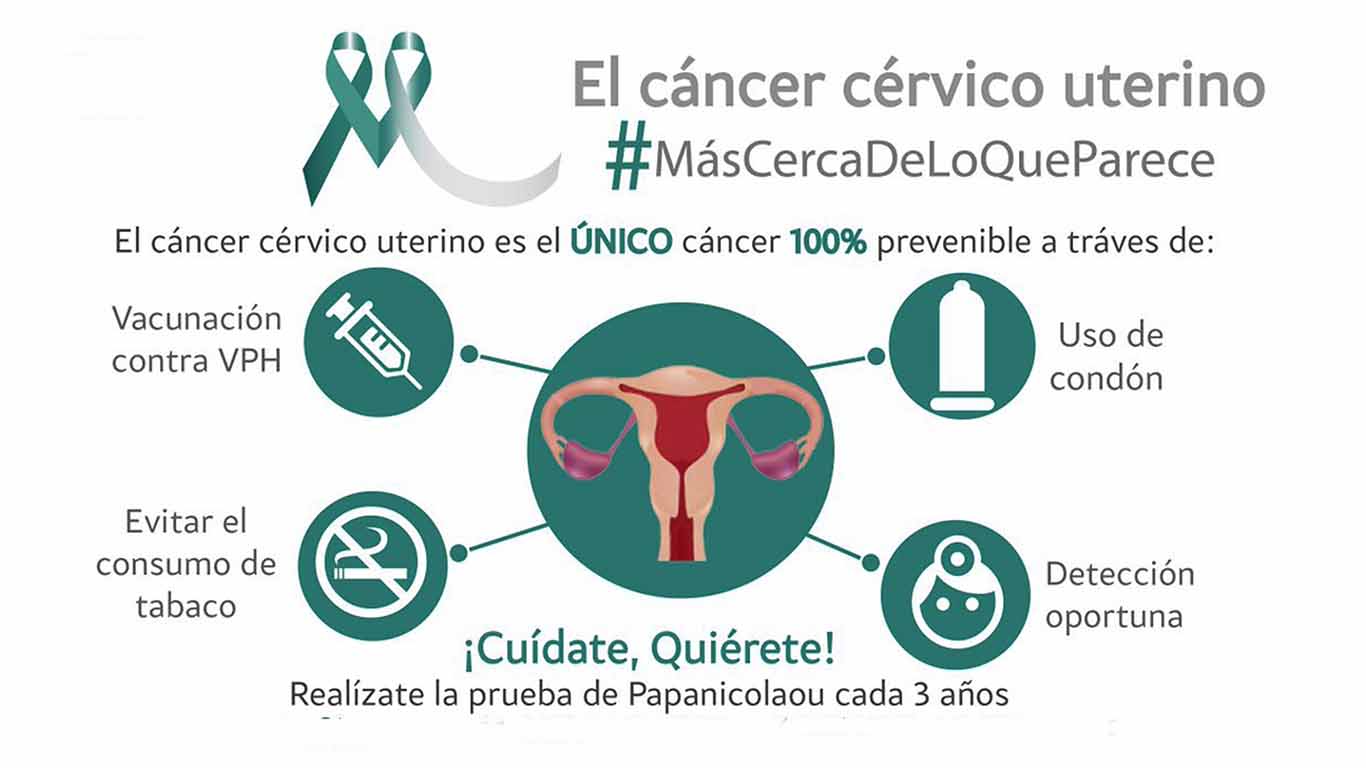

Asimismo, comentó que los síntomas que van a presentar las pacientes estarán relacionados con la extensión de la enfermedad, y debido a que en las etapas iniciales no hay síntomas, la mayoría de las pacientes acuden a una valoración cuando presentan hemorragias vaginales, flujo fétido persistente, dolor pélvico, síntomas urinarios o gastrointestinales, disminución de peso, anemia y síndromes urémicos, entre otros.Por otro lado, indicó que la prevención primaria del CaCu conlleva la vacunación contra VPH, que en México se encuentra disponible para niñas de quinto año de primaria u 11 años en niñas no escolarizadas; la prevención secundaria consiste en un tamizaje a partir de los 25 años de edad, y la prevención terciaria que es el tratamiento del CaCu, puede ser quirúrgico durante etapas tempranas de la enfermedad, mientras que en etapas localmente avanzadas se ofrece tratamiento con quimioterapia y radioterapia en forma concomitante, y las etapas metastásicas reciben tratamiento paliativo, generalmente con quimioterapia, y recientemente con algunos medicamentos de inmunoterapia.

Asimismo, comentó que los síntomas que van a presentar las pacientes estarán relacionados con la extensión de la enfermedad, y debido a que en las etapas iniciales no hay síntomas, la mayoría de las pacientes acuden a una valoración cuando presentan hemorragias vaginales, flujo fétido persistente, dolor pélvico, síntomas urinarios o gastrointestinales, disminución de peso, anemia y síndromes urémicos, entre otros.Por otro lado, indicó que la prevención primaria del CaCu conlleva la vacunación contra VPH, que en México se encuentra disponible para niñas de quinto año de primaria u 11 años en niñas no escolarizadas; la prevención secundaria consiste en un tamizaje a partir de los 25 años de edad, y la prevención terciaria que es el tratamiento del CaCu, puede ser quirúrgico durante etapas tempranas de la enfermedad, mientras que en etapas localmente avanzadas se ofrece tratamiento con quimioterapia y radioterapia en forma concomitante, y las etapas metastásicas reciben tratamiento paliativo, generalmente con quimioterapia, y recientemente con algunos medicamentos de inmunoterapia.