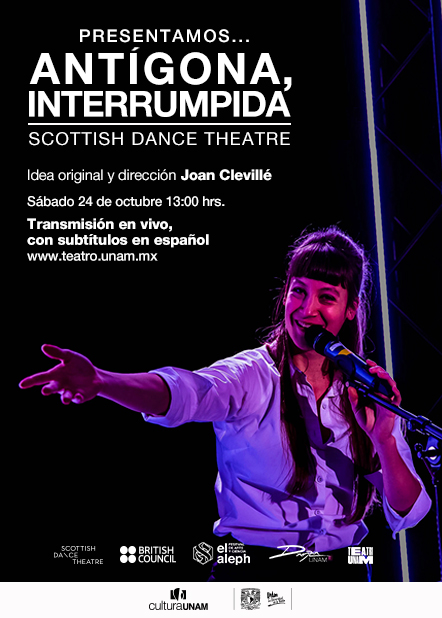

Presentamos… Antígona, interrumpida Scottish Dance Theatre

“Ninguna nación ha alcanzado el refinamiento de la civilización hasta que no se ha ocupado de la mujer… Nada hay más útil e interesante que la educación de la mujer”. Estas palabras fueron pronunciadas por María de Belem y Méndez en 1869 cuando inauguró, como su primera directora, la Escuela Secundaria para Señoritas en México. Y esa fue la primera oportunidad que las mujeres tuvieron en México para acceder a una educación formal e institucional. Han pasado alrededor de 150 años y aunque el cambio ha sido lento, el panorama para una educación igualitaria entre géneros ha cambiado; a pesar de otro tipo de desigualdades, comportamientos y costumbres que siguen limitando el desarrollo profesional de la mujer, sería irrisorio pensar actualmente en prohibir que el género femenino estudiara cualquier área del conocimiento solo por su condición de ser mujer. Pero esas libertades y derechos igualitarios se gozan y son patentes gracias a la persistencia y lucha de otras que vinieron antes a sentar las bases y a abogar por un cambio de paradigma en cuanto a las expectativas que la sociedad ha tenido hacia las mujeres.

En el curso Historia de la lucha de las mujeres por sus derechos en México, impartido en 2018 dentro del programa Grandes Maestros.UNAM, la historiadora Patricia Galeana cuenta que luego de la inauguración de esta primera escuela para mujeres, en 1871 se creó la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres, en donde las actividades más asiduas eran taquigrafía y mecanografía. Luego, en 1875, a la Escuela Secundaria para Señoritas se le integró la asignatura de Pedagogía, con lo que se convirtió en Escuela Normal de Profesoras. Desde esta trinchera de la educación se conformaron además grupos, clubes y organizaciones de profesoras para discutir sobre política y sobre la búsqueda de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. De este sector surgió un movimiento importante que en su momento apoyó los ideales de Francisco I. Madero para la democratización efectiva del país.

Sin embargo, es cierto también que llegó un momento en que las mujeres, si querían profesionalizarse, solo tenían la opción del secretariado o la enseñanza, cualquier otra profesión era impensable, pues se enfrentaban con detractores e ideologías radicales, como la de Félix Fulgencio Palavicini, quien en su libro Problemas de la educación escribe “somos partidarios de la instrucción de las mujeres, pero no quisiéramos la multiplicación de las cerebrales”. Por eso se convirtieron en un hito y referente para los derechos de los que hoy goza la mujer, personajes como las periodista y escritora guerrerense Laureana Wright, fundadora de diversas publicaciones feministas y que entre 1891 y 1832 publicó en su revista Las hijas del Anáhuac, artículos como “La emancipación de la mujer por medio del estudio” y “Educación errónea de la mujer y medios prácticos para corregirla”, los cuales causaron gran controversia pero al mismo tiempo pusieron en la discusión nuevas maneras de entender el rol de la mujer en la sociedad.

Mujeres pioneras

Otros referentes ineludibles de la educación de la mujer en el México del siglo XIX fueron, por un lado, Margarita Chorné y Salazar, primera mujer en obtener un título profesional en México y en toda América Latina. En 1886, cuando tenía 21 años, Margarita comenzó a reunir todos los requisitos para poder obtener el título de Odontóloga frente a un jurado ante el cual citó de memoria los tratados dentísticos en inglés, francés y español.

Por su parte, la joven Matilde Montoya tampoco tuvo un camino fácil para convertirse en la primera mujer graduada de la Escuela Nacional de Medicina, en 1887. Para lograrlo tuvo que sortear todo tipo de obstáculos: desde el estigma y las críticas de profesores y compañeros, hasta las barreras en los órganos legales de la misma institución, que no contemplaban la titulación de mujeres en áreas como la Medicina. La única salida que encontró para cumplir sus objetivos, fue escribirle directamente al entonces presidente de México, Porfirio Díaz, quien mandó a modificar los estatutos de esa escuela y que además estuvo presente en el examen práctico profesional de Matilde Montoya. La fascinante historia de la vida de esta profesional y todas las aportaciones que hizo a la sociedad ejerciendo ya como médica, se puede escuchar en la serie Vida y obra de…, en Descarga Cultura.UNAM

En la plataforma de audio bajo demanda Descarga Cultura.UNAM te puedes acercar a la obra de varias mujeres investigadoras y académicas que, aún con las dificultades a las que se tuvieron que enfrentar por cuestiones de género, han hecho grandes aportaciones para el desarrollo de nuestra sociedad, como Leda Speziale, Herminia Pasantes, Juliana González , Margo Glantz, Margit Frenk, Margarita Peña, Mercedes de la Garza, entre muchas otras.

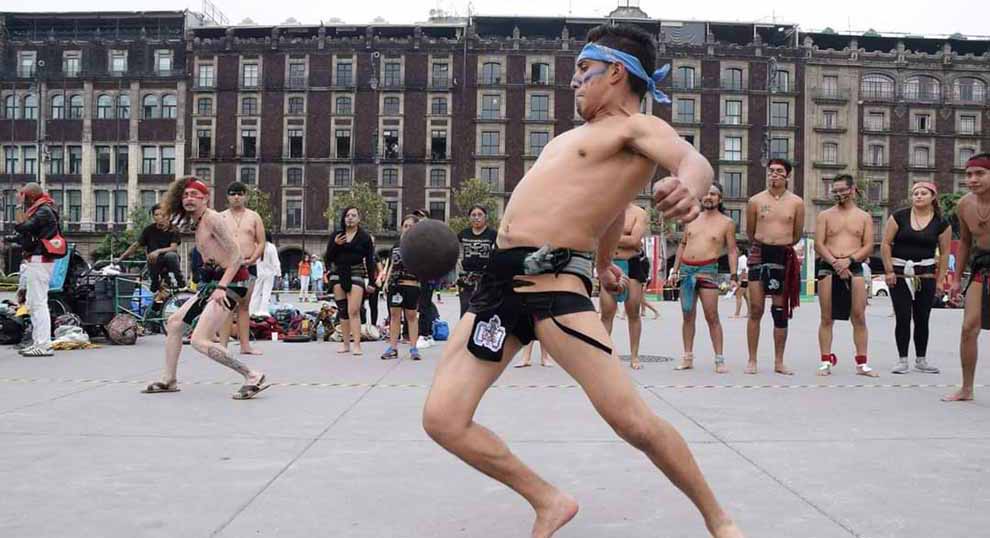

Existe un deporte ancestral que en la actualidad es practicado por universitarios. Se trata del juego de pelota prehispánico, el cual era representado por varios pueblos mesoamericanos y sobrevivió en distintos lugares de México después de la conquista. Sin embargo, en 1986, con el estreno del documental Ulama, el juego de la vida y la muerte del cineasta Roberto Rochín, el juego adquirió un auge que permanece en expansión.

“El juego de pelota de cadera se llama ulama, es un ritual del movimiento cósmico en donde la pelota representa al sol, la cancha al cosmos y los jugadores al movimiento de los astros. Se golpea con la cadera porque es la parte fértil del cuerpo y según la cosmovisión de los pueblos originarios, al emplearla para darle movimiento a la pelota, se propicia la fecundidad de la tierra”, explica Daniel Metzcoatl, entrenador de los universitarios y delegado de la Federación Mexicana de Ulama de Cadera (FEMUC).

Antes de la pandemia, este juego se practicaba en el espacio deportivo del Pabellón de Rayos Cósmicos de Ciudad Universitaria, también conocido como La Muela. Alan Zúñiga Lazcano, alumno de la Facultad de Química, es una de las cartas fuertes del ulama en la UNAM, ya que ha participado en torneos en Puebla y Tabasco.

“Practicar este juego me ha dado condición física e incluso he mejorado mis hábitos alimenticios, es una manera de involucrarse con la cultura de nuestros antepasados y aplicar sus valores como honestidad, cooperación y respeto”, afirma Zúñiga Lazcano.

Para Bryan Lupián Herrera, de la Facultad de Filosofía y Letras, el ulama le ha cambiado la vida, ya que requiere habilidades físicas como la flexibilidad, fuerza, equilibrio, y cognitivas como la capacidad de estrategia y toma de decisiones. “Su filosofía me ha ayudado a cambiar mi forma de pensar y a llevar un estilo de vida más sano”, comenta el también exjugador de futbol americano con los Tigres del CCH Sur.

En el ulama, el objetivo de los dos equipos que se enfrentan es acumular la mayor cantidad de rayas (puntos) en dos tiempos de 25 minutos cada uno. La pelota se golpea con la cadera utilizando un solo perfil del cuerpo, en una dinámica parecida al voleibol pero sin red, en donde un jugador golpea la bola y el otro responde hasta que un equipo no consigue devolver el esférico o este sale de la pista.

Paola Guadián Oliva, egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social, pone en práctica tanto los conocimientos adquiridos en su carrera, como las destrezas aprendidas en el juego ancestral, en el DIF en donde labora. “Con el juego de pelota le enseñamos a los niños historia y a los adolescentes a expresar sus emociones. El deporte puede cambiar el rumbo de la sociedad y es valioso que los universitarios nos involucremos en su práctica”, asevera.

Por el momento la pandemia ha impedido la práctica del ulama en la UNAM. Los miembros del equipo Texocelotzin (pequeños jaguares azules), donde participan los jugadores universitarios, procuran mantener su condición física desde casa, a la espera de que las condiciones sanitarias mejoren para continuar así con la revitalización de este juego ritual en donde desean contar con la participación de más alumnos.