Oaxaca se ha consolidado como un destino fundamental para el turismo nacional e internacional, no solo por su riqueza natural y gastronómica, sino, especialmente, por sus tradiciones culturales. Una de las festividades más emblemáticas es el Día de Muertos, una celebración que combina la memoria, la convivencia con los difuntos y una serie de expresiones artísticas y rituales que reflejan la cosmovisión ancestral de los pueblos originarios, particularmente de los zapotecos, conocidos como Binnizá o “el pueblo de las nubes”

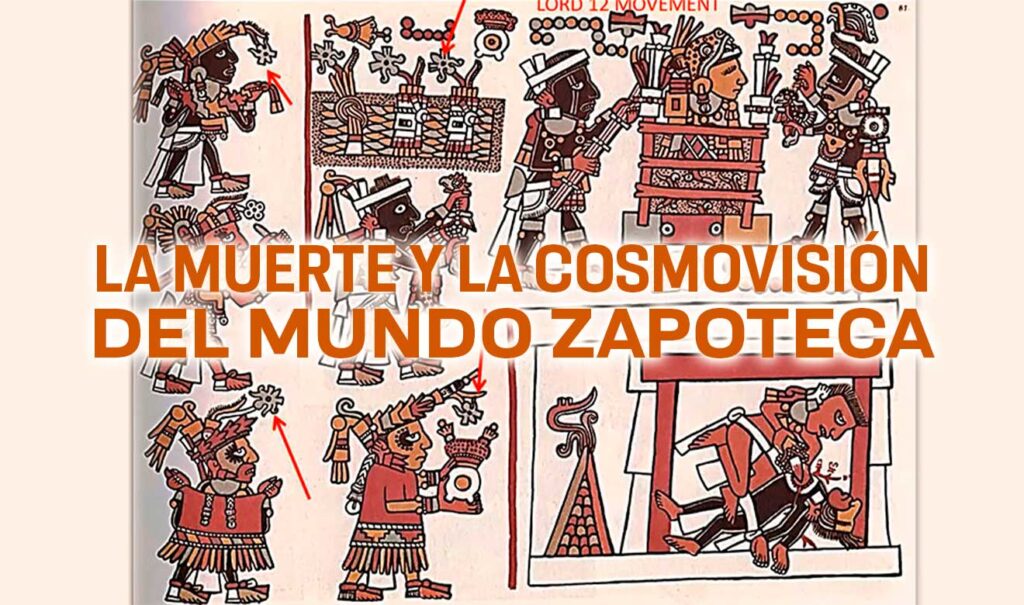

Este culto a los difuntos no es una práctica reciente, sino una herencia de tiempos prehispánicos, donde la relación con la muerte formaba parte esencial del mundo espiritual. En Mesoamérica, y especialmente entre los zapotecos, el culto a los ancestros era un pilar de su cosmovisión, la cual se manifiesta en su arte, en la forma de habitar el territorio y en la organización social y religiosa.

El arte zapoteco, más allá de su valor estético, posee una profunda carga simbólica. A través del estudio de sus estilos, materiales y significados, es posible acercarse al pensamiento y a las emociones de este pueblo milenario. Elementos como el jaguar, las montañas sagradas y los altares funerarios revelan un universo simbólico donde la vida, la muerte y la naturaleza estaban íntimamente entrelazadas.

Desde el hogar se honraba la muerte

La arquitectura zapoteca, especialmente la de Monte Albán, refleja una conexión profunda entre el espacio habitable, los muertos y la visión del mundo. Como explicó el Dr. Robert Markens, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, Unidad Oaxaca, en su conferencia “El culto a los muertos entre los zapotecos prehispánicos de Monte Albán y otros centros del Valle de Oaxaca”, los zapotecos construyeron sus hogares no solo como refugios físicos, sino como centros espirituales y culturales donde la vida cotidiana se entretejía con el mundo de los ancestros.

Desde palacios nobles hasta casas comunales, las construcciones tenían un patrón arquitectónico en común: un patio central rodeado de habitaciones, con una tumba familiar integrada en la estructura. Enterrar a los seres queridos, ya sea en criptas elaboradas o en fosas sencillas, no solo expresaba respeto, sino también una forma de mantener la presencia espiritual de los antepasados como parte activa del entorno doméstico.

Las tumbas iban acompañadas de manifestaciones artísticas como urnas efigies, murales, estucos y grabados. Estas obras no solo embellecían el espacio, sino que servían para rendir culto a los muertos. Muchas de las urnas, decoradas con nombres calendáricos, representaban a ancestros importantes y reflejaban la relevancia del linaje y la memoria colectiva.

“Un símbolo recurrente en estas piezas es la mariposa, que sugiere una metáfora de transformación: al igual que la oruga se convierte en mariposa, los difuntos renacían en una forma eterna, siempre presente en el mundo de los vivos”, explicó Markens.

Este modo de habitar y de relacionarse con los muertos contrasta con las religiones monoteístas occidentales como el judaísmo, el cristianismo o el islam, que ubican lo sagrado en una dimensión trascendental y externa al mundo. Para los zapotecos, en cambio, lo sagrado residía en la naturaleza, en las montañas, en las nubes y, sobre todo, en los muertos. Así, el hogar zapoteca no era simplemente una vivienda, sino un espacio de convivencia con sus muertos, con la tierra y con el ciclo eterno de la vida.

Más allá de honrar a los muertos, se trataba también de honrar la vida. Esta práctica se realizaba para solicitar bendiciones esenciales: lluvia, fertilidad de las cosechas, abundancia en la caza y prosperidad general. “Los muertos seguían presentes, aunque en otro plano, y honrarlos era una práctica central para asegurar el bienestar de la comunidad”, agregó el experto del Instituto de Investigaciones Estéticas.

Cuando un miembro de la familia fallecía, se realizaban rituales en las habitaciones superiores, donde se instalaban altares y se mantenía el contacto simbólico con los ancestros. Las urnas funerarias encontradas, a menudo desgastadas por el uso, sugieren una relación constante y activa con los difuntos incluso antes de ser depositadas en las tumbas.

Curiosamente, las excavaciones han revelado que las casas zapotecas eran abandonadas tras aproximadamente tres generaciones, lo cual plantea interrogantes sobre las dinámicas sociales y familiares del pasado.

Un cambio radical con la colonización

La relación activa con los muertos se transformó drásticamente con la llegada de los españoles. La imposición de panteones y cementerios desplazó las tumbas fuera del hogar, interrumpiendo un vínculo emocional y ritual que era esencial para los zapotecos. “Además, las peticiones diarias a los muertos se comprimieron en una sola celebración anual: el Día de Muertos. Aunque la festividad conserva algunos elementos tradicionales, la conexión íntima y cotidiana con los ancestros se debilitó”, señaló Markens.

También desapareció la figura del dios Cocijo —deidad asociada a la lluvia y al rayo— y fue sustituida por Pitao Bezelao, quien posteriormente fue demonizado. Un ejemplo simbólico de esta imposición es la colocación de una cruz cristiana sobre una imagen de Pitao Bezelao en una tumba en la ciudad-estado zapoteca Zaachila, acto que representa la satanización de las creencias indígenas y la ruptura con su cosmovisión cíclica de la muerte.

No obstante, algunas prácticas han logrado sobrevivir, aunque adaptadas. En San Pablo Güilá, por ejemplo, se conservan los altares en honor a los muertos en la llamada “casa de Dios”, aunque ya sin tumbas familiares. En Mitla, la Cueva del Diablo es aún considerada un portal al inframundo. Se cree que las almas viajan hasta allí durante los nueve días posteriores a la muerte, y muchas comunidades siguen realizando rituales para conectarse con sus ancestros y pedir consejo o guía espiritual.

La persistencia de ciertos rituales, símbolos y espacios demuestra que la memoria cultural no ha desaparecido, sino que sigue viva en la práctica colectiva de las comunidades. En Oaxaca, en especial para los zapotecos, honrar a los muertos sigue siendo, en el fondo, una manera de afirmar la vida, la identidad y la historia de un pueblo.