¿Cómo surgió una ciudad tan imponente como Teotihuacan, en una región donde sólo había aldeas? ¿Qué fenómenos naturales y movimientos sociales la convirtieron en la metrópoli más importante de Mesoamérica?

A partir del trabajo arqueológico y de años de investigación, Linda R. Manzanilla Naim, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, especialista en las primeras formaciones urbanas en el mundo, nos ofrece una mirada precisa sobre el origen, auge y colapso de esta gran ciudad.

“En el estudio del origen de las primeras ciudades y de los primeros estados se engloba todo lo que he hecho en la arqueología, pues me interesaba ver cómo se pasa de sociedades que no son urbanas a las primeras entidades urbanas, de sociedades que son cacicazgos a estados con sociedades complejas”, explica la investigadora.

Teotihuacan, fenómeno excepcional

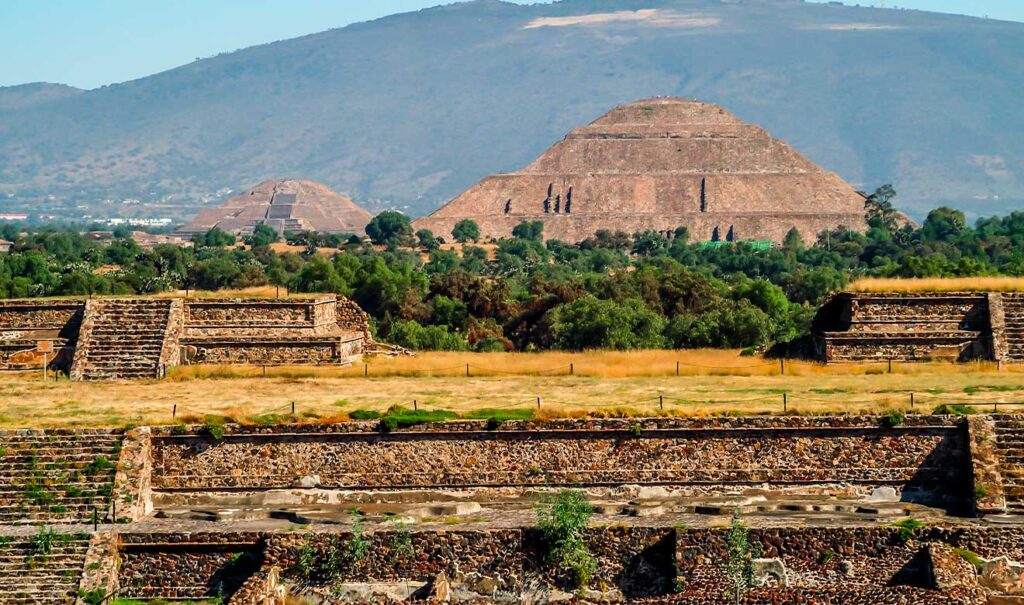

Muy pocas ciudades del mundo antiguo son tan heterogéneas como Teotihuacan, en el centro de México. Es una megalópolis con numerosas características que la hacen excepcional. De unas cuantas chozas surge una metrópolis de más de 20 km², lo que para su tiempo es una ciudad gigantesca, en la que habitan unas 125 mil personas de distintos orígenes.

Una de sus características más notables es su traza ortogonal, con ángulos rectos, algo inusual en Mesoamérica. No hubo otra ciudad con ese diseño hasta 800 años después de su caída, cuando surgió Tenochtitlan.

Erupción del Popocatépetl y el nacimiento de Teotihuacan

La fundación de Teotihuacan ocurrió hacia el año 150 antes de nuestra era, cuando se comienzan a edificar varios complejos arquitectónicos en el Valle de Teotihuacan. Antes de la ciudad había aldeas pequeñas de gente muy sencilla viviendo en chozas de bajareque.

En el primer siglo de nuestra era hizo erupción el volcán Popocatépetl. Fue una erupción gigantesca y las aldeas en la ladera oriental del Popo, arriba de Cholula, fueron abandonadas. Sitios como Tetimpa, Petlachica, Cruz del Milagro, que fueron excavados por Patricia Plunket y Gabriela Uruñuela, de la Universidad de las Américas en Puebla, fueron abandonados, explica la investigadora.

Estas comunidades vivían de forma más compleja que las aldeas del Valle de Teotihuacan de la misma época, como Cuanalan, que excavé de 1974 a 1976. Allá, cada conjunto doméstico tenía tres estructuras alrededor de un patio con un altar, algo que después se replica a nivel monumental en Teotihuacan. También utilizaban la arquitectura de tablero y talud, que posteriormente se convertiría en una característica emblemática de la metrópolis del Clásico.

La llegada de los nuevos habitantes

El Popocatépetl cubrió con metros de vidrio volcánico, o lapilli, los campos de cultivo y las viviendas. Se han encontrado cazuelas todavía con la comida pero cubiertas de lapilli.

“Creo que muchas de esas personas se dirigieron al Valle de Teotihuacan porque lo que vemos cuando se construye la ciudad es una recreación a escala monumental de esos mismos principios arquitectónicos del periodo formativo en Puebla-Tlaxcala”, señala Manzanilla Naim.

La erupción fue de tal magnitud que la conmoción que causó en el centro de México originó movimientos demográficos. La gente llegó en grupos pequeños al Valle de Teotihuacan, y en el año 150 ya hay varios conjuntos arquitectónicos de grupos que construyen las pirámides para apaciguar a esas deidades. También templos en los que se rinde culto al dios de la lluvia y rituales al dios del fuego para detener la fuerza destructiva del volcán.

Hacia el año 200 se le dio forma a la ciudad ortogonal con la Calzada de los Muertos y la Avenida Este-Oeste, pero se necesita mano de obra para continuar construyendo.

Llegan trabajadores veracruzanos, oaxaqueños, quienes junto con los teotihuacanos y con gente de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y, posteriormente, Michoacán empiezan a construir la gran Teotihuacan.

Surgimiento de los barrios

Una vez que la ciudad está organizada en cuatro distritos con sus barrios, y cada barrio con conjuntos de apartamentos, cada grupo multifamiliar tiene una actividad económica común, como un grupo corporativo.

“De 1986 a 1988, excavé una de esas unidades habitacionales multifamiliares en la que vivían tres familias de albañiles especialistas en estuco”, relata Linda Manzanilla.

Los barrios son la parte más dinámica de la sociedad teotihuacana. Cada uno comienza a establecer alianzas a través de corredores de sitios hacia diversos puntos de Mesoamérica.

“El barrio de Teopancazco, que excavé de 1997 a 2005, tenía un corredor hacia Nautla, en Veracruz. Otro barrio, hacia el Bajío, y así cada barrio.”

A través de las caravanas que organizaban, los barrios empezaron a atraer a personas calificadas en artesanías y construcción. De esta manera se fueron configurando los barrios multiétnicos.

“Los barrios llamados étnicos, que están formados por una sola etnia, están en la periferia de la ciudad, como el barrio oaxaqueño, el pequeño barrio michoacano y el barrio de los comerciantes de Veracruz. Ahí todos son veracruzanos, todos oaxaqueños, todos michoacanos.”

Las etnias que habitaban en la periferia, como los oaxaqueños, eran los ingenieros de la cal, pero también traían moluscos marinos del Pacífico y participaban en otras actividades.

Cada barrio conservaba sus costumbres, como sucede con los mexicanos que migran a Estados Unidos.

“Es fácil distinguirlos. En el caso de los oaxaqueños, por sus prácticas funerarias: entierran a sus muertos en tumbas construidas con cámara y antecámara, como si estuvieran en Monte Albán, y utilizan urnas funerarias.”

Llegaron con su cultura culinaria, su forma de enterrar a sus muertos y probablemente su forma de vestir; de esta manera se podían reconocer: la ropa es una señal de identidad.

Esos eran los grupos mayoritarios de la periferia, pero también llegaron personas de otros orígenes, atraídas por las actividades de los barrios y los corredores de sitios aliados.

“Estas personas son como maquiladores. En el centro del barrio de Teopancazco los observamos trabajando muchas horas al día en una actividad particular, tanto que en sus esqueletos encontramos las huellas de qué cosa hacían en vida. A esto se le conoce como entesopatías o marcas de actividad.”

Al estudiarlas se pudo diferenciar quiénes eran los sastres —qué cosían durante largas jornadas— y quiénes cargaban con mecapal en las caravanas que bajaban a Nautla y regresaban con mercancías.

“Por medio de isótopos de oxígeno y estroncio se puede estimar la altitud y la geología del lugar de origen de cada individuo. Y mediante ADN antiguo, identificamos a qué grupo genético pertenece cada persona. Como si fuéramos forenses, averiguamos qué hacía cada quien en vida.”

Los antiguos maquiladores

Los artesanos trabajaban largas jornadas. Recibían alimentos a base de maíz: tamales, tortillas, atole, e incluso animales alimentados con maíz, como perros y guajolotes.

“De esta manera no tenían que salir a comer a otro lado, están ahí, trabajando y trabajando. Son como los trabajadores de las maquiladoras modernas.”

“En el caso de los sastres tenemos la representación del traje en el que estaban trabajando, y en los que trabajaban la pluma, del tocado que hacían. En la ‘sastrería’ encontramos todos sus instrumentos de trabajo y restos de los moluscos marinos que cocían en las mantas de algodón que venían de Veracruz. Entre los restos de esta actividad encontramos colorantes.”

Caída de Teotihuacan

La ciudad fue creciendo gracias a los ríos, los manantiales y a las materias primas para la construcción de las que estaba rodeada, y era el paso natural del Golfo hacia el centro del país. Pero fue destruida.

Los barrios de la ciudad, unos 22, eran unidades casi autónomas, que estaban fraguando alianzas, enriqueciéndose, trayendo migrantes, productos suntuarios y materias primas; tenían su dinámica particular y competían entre sí.

En cambio, la esfera austera del consejo de gobierno, que personificaba a las deidades, estaba en otro plano. “Cuando la dinámica de los barrios se vuelve casi una confederación, yo creo que hubo un intento por parte de ese consejo de gobierno para controlar su excesiva autonomía, pero ya era muy tarde porque no se iban a dejar controlar”, explica Manzanilla Naim.

Pero hay otro factor, agrega la académica. La ciudad había crecido hacia el sur, hacia la parte productiva del Valle de Teotihuacan. Para funcionar, tenían que importar los alimentos de la Cuenca de México porque ellos no eran productores: era una sociedad de artesanos, de constructores, de militares, de sacerdotes. Y en el año 525 empezó una sequía muy prolongada.

“Imaginemos que la deidad estatal de Teotihuacan es el dios de la lluvia, pero no llueve durante una década. ¿Y cómo se alimenta a una población de 125 mil personas sin suficiente agua, porque el agua que había era para consumo humano, no para producir alimentos?”

Al mismo tiempo, los pueblos de la Cuenca de México, que son los que llevan los alimentos, también están sobreviviendo a la sequía.

La revuelta

Llega la revuelta, destruyen los palacios, hacen pedazos las esculturas de las deidades y empiezan a quemar todas las estructuras arquitectónicas de la Calzada de los Muertos.

“Considero que es una revuelta de los habitantes de los barrios contra la élite gobernante —dice la académica—, porque no se van a dejar controlar y porque los gobernantes no están cumpliendo con la lluvia”. Así funcionaba este tipo de sociedades tan vulnerables, en la que había mucha gente aglomerada en un solo lugar.

“En el palacio de Xalla, que excavé de 2000 a 2021, encontré una escultura antropomorfa que representa al dios del Monte y que fue destruida en más de cien pedazos, lo que significa una furia muy grande contra el cogobierno.”

Los gobernantes huyen con su gente de apoyo, y empieza a colapsarse el sistema de abasto de la ciudad. Los barrios no duran mucho tiempo sin los tianguis, y ellos también abandonan la ciudad por los corredores de sitios aliados por donde llegaban las materias primas y la mano de obra.

“Pero los grupos del Bajío que llamamos Coyotlatelco llegan a saquear la ciudad. No tenemos duda de que son los Coyotlatelco porque dejaron su huella: su cerámica, sus construcciones redondas encima de la destrucción.”

Al excavar en cuatro túneles atrás de la Pirámide del Sol, la investigadora encontró que estaban viviendo en esos túneles, con su sistema de alimentación, sus artesanías, sus rituales.

En el Epiclásico, que es el tiempo de los Coyotlatelco, continúa la sequía, y estos grupos pequeños están viviendo como “paracaidistas” encima de Teotihuacan.

Después llegaron los grupos Mazapa, que están relacionados con los toltecas tempranos, y luego los grupos aztecas, y todos viven, en tiempos distintos, en la ciudad abandonada. Son grupos posteotihuacanos que llegan a vivir como pueden.

Los grupos del Bajío habitaron las canteras de donde los teotihuacanos extrajeron el tepetate y el tezontle para construir la ciudad. Las acondicionaron: una cámara para la parte doméstica, otra cámara para el ritual funerario. Son cámaras de 18 m con un túnel pequeño que conecta a otra cámara, finalizó la académica universitaria.

Con sus más de cuatro décadas de trabajo arqueológico, Linda Rosa Manzanilla Naim ha sido reconocida internacionalmente por sus investigaciones sobre Teotihuacan. Fue la primera mexicana en ingresar a la National Academy of Sciences de Estados Unidos en 2003 y, desde 2007, es miembro de El Colegio Nacional.

Entre otros reconocimientos, la Academia de Ciencias Sociales de China le otorgó en 2015 el Research Award del Shanghai Archaeology Forum, por su estudio sobre la población multiétnica del barrio de Teopancazco, un premio de carácter mundial en el que concursan arqueólogos de todos los continentes.